博文

上世纪能抵御核爆的神秘材料,是骗局还是外星科技?

精选

精选

|||

最近半年,关于东北扛把子小吃烤冷面的是非不断传出,有传言称“东北烤冷面”中含有大量化工原料,使其在1500摄氏度的高温下也不会燃烧,甚至可以坚持一分钟。

还有人以此为佐证,高呼“做烤冷面的人,枪毙一百次也不解恨!”

实际上,烤冷面灼烧实验并不严谨,也不能推断出其成分组成,几分钟烧不穿也只能说明烤冷面比较厚而已。烧烤店的鸡腿还经常半个小时都烤不熟呢,难道烤的是假鸡腿?

其实认真想想,要是烤冷面这种街边一大把的小吃也能耐高温了,那祖国的航空事业不早赶英超美了,不仅解决了隔热瓦的世界难题,还保障了宇航员的吃饭问题,岂不美哉?

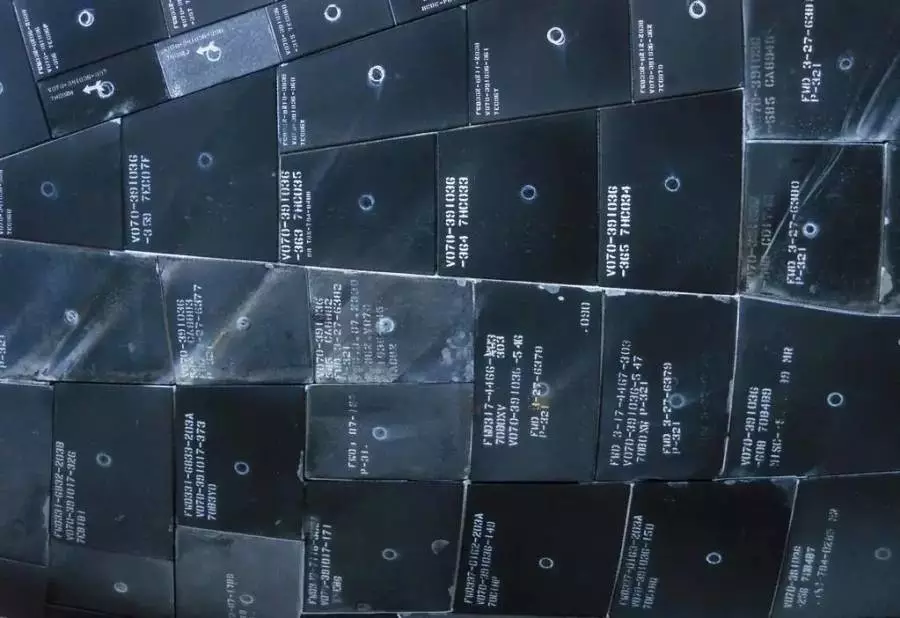

发现号航天飞机的底部的隔热瓦,每一块都有唯一的编号

人们不齿无脑谣言,以“小吃摊走出的人类尖端科技”讽刺拙劣的造谣者。可却没几个人知道,这世上曾经真的有那么一种从厨房里走出来的超越时代的顶尖材料。

二十多年前,有一个理发师,自己在厨房鼓捣出一种神秘的“星光”隔热材料,从容面对激光束轰击产生的上万度高温,甚至能抵御核爆带来的超高温冲击,引起世界轰动。

然而他却迟迟不公开配方,留下一个天大的谜团,最终带着“星光”的配方下葬,至今也没有人能够复制出来。

...

1990年3月,英国的电视节目《明日世界》照常播出,在停放着战斗机充满科技感的演播厅里,主持人拿出了一颗有些奇怪的鸡蛋,二话不说就将喷枪打开,对准这个鸡蛋烘烤。

为了做对比,主持人花了两秒时间就用喷枪将另一颗正常的鸡蛋烤得外壳崩裂,很显然,面对超过1500摄氏度的高温,鸡蛋简直就如蝼蚁一般脆弱。

这颗鸡蛋表面涂有一种叫做“星光”的材料,这种新型的材料不仅可以耐受上千度的高温不燃烧,隔热能力更是惊为天人。

吧啦吧啦说了好几分钟,主持人这才想起了那颗被1500度火焰烘烤的蛋。他关闭喷枪,徒手将鸡蛋拿下,甚至还直接将其灼烧处对准手心,若无其事地握住这个奇怪的蛋。嘴上说道“这颗蛋从1500摄氏度的火焰中拿出来,可它却只让我感觉到有些暖”。

为了证明自己并不是长了双假手,或是忍耐力超群,主持人将鸡蛋打开,蛋壳里流出的竟然还是清澈的蛋液,丝毫没有受到高温的影响。

观众很疑惑,主持人其实更疑惑,因为他作为实验演示者,连材料成分都一无所知,更别提原理,发明人唯一透露出的信息是:这种材料是他在自家厨房配出来的。

节目一经播出引起了全国的轰动,不少企业家十分看中“星光”的前景,纷纷打电话到电视台询问节目组关于“星光”的详细情况,却只得到一句“我们也不清楚”,这让舆论纷纷怀疑起“星光”的真实性,甚至是发明人莫里斯·沃德的人品。

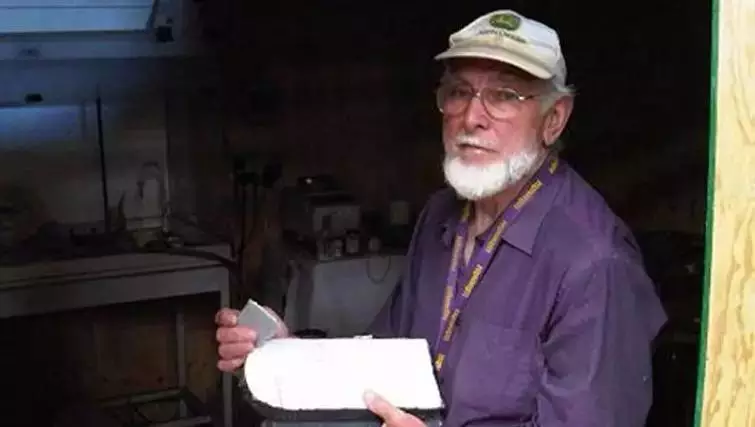

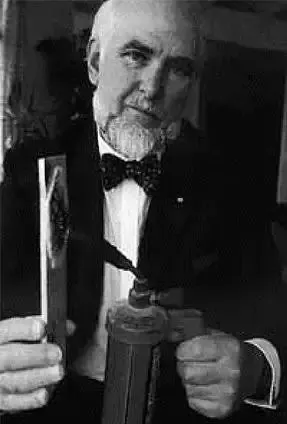

莫里斯·沃德

的确,沃德实际上是理发师出身,早年因为特殊的染发技巧,后来理发行业衰落,他也搞过一些塑料加工的生意,最后也是经营不下去了。

1985年,就在沃德寻求新出路的时候,曼切斯特发生了一次惨烈的空难,英国空旅航空28M号航班在起飞时出现故障,发动机由于油路故障发生泄漏引发大火,浓烟涌入机舱,在机场的跑道上活活将48人熏死。

1985曼切斯特空难

沃德突然之间有了灵感,就在家里的厨房研制出了“星光”。这样的故事没有几个人会相信,一个不懂科学的怪咖,怎么可能突然间就发明了一种如此传奇的材料?

于是社会各界开始进行“星光”打假行动,首当其冲的是英国国防部。虽然官员们听到时没有一个是不怀疑“星光”的,不过他们还是打算试试看,万一不是骗局肯定要先抢到手。

英国国防部

英国国防部派出了老道的科学家刘易斯调查“星光”,刘易斯曾专门检验这些民间草根的发明,因此他几乎对所有人一视同仁,哪怕他是个流浪汉。

刘易斯通过《明日世界》节目组联系到了沃德,提出想要测试“星光”的请求,沃德似乎犹豫了很久终于答应了,但前提是不允许分析“星光”的成分,似乎那里面藏着天大的秘密。

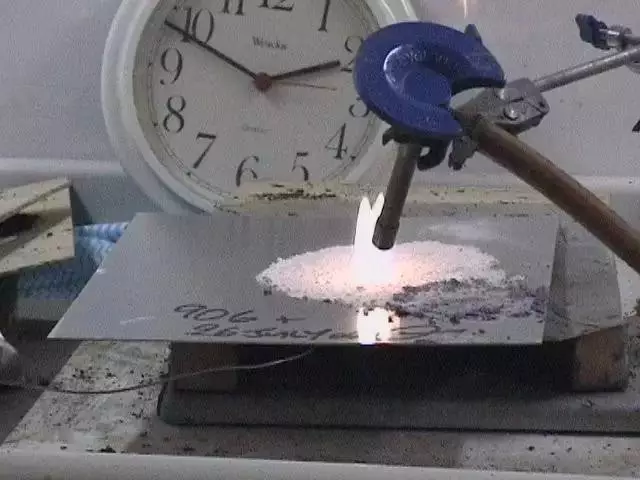

刘易斯委托同事用脉冲激光轰击“星光”,这种激光接触物体表面能瞬间产生超过一万摄氏度的高温,绝大多数材料会发生升华,如果打在砖头上都可以直接打出一个洞来,可是对“星光”却没有什么作用,事情开始变得有趣起来。

接受激光束轰击的星光材料

随后“星光”被带到英国原子武器机构,接受了模拟核爆测试,沃德的“星光”包裹着鸡蛋依旧坚持了下来,这次模拟核爆实验所产生的温度超过10000摄氏度!鸡蛋变得焦黑,但依旧完好无损,保持着原来的状态。

星光接受的模拟核爆高温实验,强度高达1000 cals每平方厘米每秒

这次试验证明了“星光”,可是得到了真相却带来了更多的疑问,“星光”是如何做到抵抗如此高温的?一般来说,世界上绝大多数的有机材料在2000摄氏度的高温下,纯碳也不过能耐受3850摄氏度的高温,“星光”超越了科学界的认知。

12.5秒模拟核爆实验后,星光包裹着的鸡蛋依旧是生的

带着巨大的疑问,刘易斯将“星光”带到卡文迪许实验室详细研究,奇怪的是“星光”的导热性似乎并没有什么特别的,与天然橡胶相当。用扫描电子显微镜观察,他发现“星光”的表面因为受热发生了轻微的变形,出现了一些网状分布的小孔,小孔直径只有2-5微米。

原来“星光”不仅具有超凡的反射热量的能力,这些小孔也会进一步阻断热量的传导。实际上“星光”是一种“智能”防护材料。

一块实验后的星光材料

与“星光”最为相似的是用于建筑中保护钢梁的起泡防火漆,但这种油漆仅仅是隔绝热量而非反射热量,在超过1000摄氏度以后,油漆会彻底罢工,甚至释放出有毒的气体。反观“星光”,在各种试验中都几乎不产生气体。

除此之外,“星光”的Q值(热量吸收率)高达2470,而用在航天飞机上的隔热瓦的Q值仅为1,更重要的是“星光”只需要大概1mm薄薄的一层就能达到这样的效果,隔热瓦起码也得75mm厚,实际上“星光”的绝热能力是隔热瓦的2470×75倍!

哥伦比亚号航天飞机的悲剧就被怀疑是隔热瓦脱落导致的

最重要的是,“星光”是一种复合材料,它可以被制成糊状涂抹在任意物体上,也可以制成任意形状的固体,直到现在也还没有一种能媲美“星光”的材料出现,而“星光”也顺理成章地成为了20世纪人类最想得到的罕见材料。

沃德随着“星光”被人们认可而声名鹊起,所有的大公司都上门拜访,和他谈合作,甚至NASA和波音公司也对“星光”很感兴趣,但在与沃德的谈判中,他们发现沃德经常大谈一些奇怪的科学名词,他自己也解释不清,别人也更是一头雾水。

沃德在他简陋的工作室

沃德不同意任何一方购买自己的专利,他也从不申请专利,因为他明白就算是向专利局提交原理资料,也有可能将他的世纪大发明给泄露出去。他唯一接受的是技术入股,与合作方成立公司,自己要拿到至少51%股份。

沃德的这一要求对于投资方而言,风险是在太高了,假如沃德的“星光”是个完美的骗局,那他们的投资就全都打水漂了,沃德拿着那一半以上的股份足以富贵荣华。

最终,沃德的古怪和固执吓跑了几乎所有投资人,“星光”事件在吃瓜群众面前也更像是一场闹剧,很快被大众抛到脑后,毕竟人民最强大的能力就是遗忘。

天才炼金术士沃德

2005年,一直在等待大单子的沃德已经无人问津,“星光”日渐黯淡。于是作为一代怪咖,沃德又重新开始宣传起了自己。他建立了一个网站,在上面发布各种实验数据和细节,在YouTube上也注册的账号,上传了一些关于“星光”的视频。

沃德在家中进行的长达36小时的耐久试验

网站中,沃德公布了他的一项实验,他将“星光”覆盖在温度传感器上,再用酒精喷灯对其灼烧一天半即36小时,火焰的温度达到1500摄氏度,而被“星光”覆盖的传感器温度,自始至终只有60摄氏度,仅仅几毫米之隔,温差高达1440摄氏度,令人惊叹。

...

然而,沃德带着星光出演的“回光返照”依旧没有能扭转大众对他的看法,尽管他发布了许多其他机构的测试细节甚至是视频记录,但似乎已经没有投资人经得起沃德的古怪性格。

2011年,沃德与世长辞,他带来了人类隔热材料的新希望,也顺手带走了它。据他生前透露,他的家人知道“星光”的配方,可他去世后,他的家人没有一个表示自己知道或者愿意透露秘方。

沃德的实验仪器

沃德的古怪善变让很多人认为他是一个骗子,但更多的迹象表明,他手握“星光”漫天要价,实际上是在享受技术专家的虚荣感,让国际权威求于他,耍得他们团团转才是他真正的目的。

而“星光”也并不是骗局,种种权威测试也足以显示它强大的实力,也许它只是沃德的一次美好的侥幸罢了。但人类的科技发展不也没少依靠这些侥幸吗?

时至今日,知道“星光”存在的人已经不多了,但所有选择将那段记忆留存的人,没有一个不为“星光”的黯淡感到惋惜的。

内容为【SME】公众号原创

欢迎转载

https://m.sciencenet.cn/blog-2966991-1030445.html

上一篇:经历战乱又几度破产和入狱,老年仅靠一碗泡面成就传奇人生

下一篇:没有这个印刷工就没有现在的美国