博文

新物质安全性鉴定论

|||

新物质安全性鉴定论

张国庆

(安徽省潜山县林业局 246300)

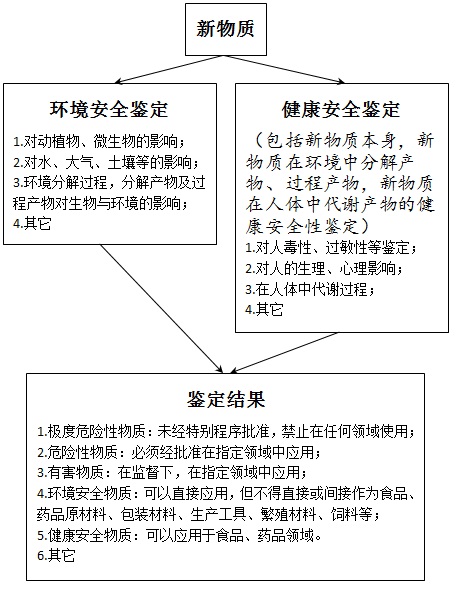

摘要:现代科学技术发展,人类发现、合成新物质越来越多。这些新物质的应用,给人类生活带来了翻天覆地的变化,同时也带了了不少灾难。其实,我们可以借鉴药品检定做法,通过新物质安全性鉴定这一措施,来避免这一人为灾难的发生:对通过新发现的、合成的等渠道获得的新物质,在应用前,进行安全性鉴定,根据安全性等级,限定在不同领域中应用。

化学农药的使用、食品添加的滥用、工业三废的污染等等,对环境、人类健康的危害,在此不作赘述。

我要说的,正是大家目前说得正热的问题,就是食品安全问题,各路专家都参与其中,各执一词,争论得不可开交。其实,这些专家们都是站在自己的领域内说外行业的话,说的不是一个问题。我举几个例子:

(1)前几天关于激素问题,有人说西瓜、蔬菜、鸡、鸭等种植、养殖中使用了激素。农业专家都站出来说,这些激素只对植物、动物起作用,对人不起任何作用。

对人不起作用?对人不起作用“等于”对人安全?显然农业专家们错了!

这些激素进入人体在人体中如何代谢?在环境中如何分解,这些分解产物及过程产物通过环境进入人体,有没有害?人体又是如何代谢的?就是对大多数人无害,谁能保证对少数人无害?——就像过敏物质那样。

农业专家们在说对人体不起作用时,是否考虑了这些问题?农业专家们研究过这些问题吗?

——好像没有。

——专家们说话,要负责任的!你只能站在自己的领域内说自己领域的话!!!不错,对人体不起“激素的调节”作用,未必就对人体无害!这需要在研究的基础上,才能回答!千万不能信口开河!

更为可怕的是,现在不少农业杂志上,还有大量文章在介绍如何使用这些激素和其它药剂。不知道这些激素与其它药剂是否做了安全性研究?

(2)前一段时间一位食品专家就面粉添加剂问题为商家辩护,这位“专家”以权威的口气说:面粉必须添加防腐剂、增白剂等添加剂,否则,就不能长时间保存,看相不好,口感不好,不便于加工。

但是,我总记得小时候家里的面粉,从不添加任何添加剂,照样可以保存并加工各种美味面食。就是现在老家吃的面食,也没有添加任何添加剂,照样可以保存和加工出美味面点。

甚至于还有一位食品专家为了支持滥用食品添加剂的黑心厂家,竟然说花椒、胡椒与鱼香肉片中的泡椒也是食品添加剂!

显然,这些专家们与上述农业专家们不一样。农业专家们是犯了技术性错误,他们没有弄懂食品安全与激素作用对象、过程之间的关系。而这些食品专家就不一样了,他们犯了低级的道德性错误:

往面粉中增加防腐剂、增白剂,甚至还准备往大米中添加增稠剂,是为了保护商家利益,侵犯了绝大多数消费者的健康权益!

添加增白剂、增稠剂等是为了改善产品外观和口感,将劣质产品“改造”成优质产品,从而提高产品等级,从“质”的方面欺骗消费者,增加商家利润。

添加防腐剂,是为了减少商品在流通过程中的自然损耗,从“量”的方面,将自然损耗变为商品,从而增加商家利润。

这一问题,完全可以采取下面措施避免:按照商品真实特征分级;“按需生产”,减少商品积压,加快流通速度。

(3)转基因问题。在我国,转基因技术已经到了滥用的地步。我们不争论转基因大豆等对人体是否有害,但是,Bt转基因植物,在毒杀害虫的同时,也杀死了非靶标昆虫,这已经是不争的事实。回过头来,转基因大豆等作物真的对人体无害吗?其营养成分没有发生改变吗?我们做过研究了没有?

对消费者来说,短生长期、个大高产,食用这些产品味同嚼蜡。吃转基因大豆还不如吃非转基因大豆的豆渣,航育的茄子、辣椒已经完全失去了本身的风味,肉鸡肉鸭只剩下了刺鼻的毛血味,高产淡水鱼只有作呕的鱼腥味,肉鸡的蛋如同白蜡,……,其内在营养成分是否发生变化?是否内含人类还不知道的有害物质?我们研究了吗?

显然,到目前为止,我们还不能回答这一问题!

扯远了。回到正题上。

现代科学技术发展,人类发现、合成新物质越来越多。这些新物质的应用,给人类生活带来了翻天覆地的变化,同时也带了了不少灾难,正如本文开头所说。

我们能不能避免这一灾难呢?

完全可以!——本人认为。

对通过新发现的、合成的等渠道获得的新物质,在应用前,进行安全性鉴定,根据安全性等级,限定在不同领域中应用。

新物质的安全性鉴定流程可以表示为:

https://m.sciencenet.cn/blog-3344-1099292.html

上一篇:检疫不只是检验与处理

下一篇:杏花上网记