博文

日本新燃岳火山爆发性喷发或是大地震前兆:关注日本大震预警

||||

日本新燃岳火山爆发性喷发或是大地震前兆:关注日本大震预警

杨学祥

日本新燃岳火山爆发性喷发日媒:或是大地震前兆

2018年03月06日

16:42:51

来源:海外网

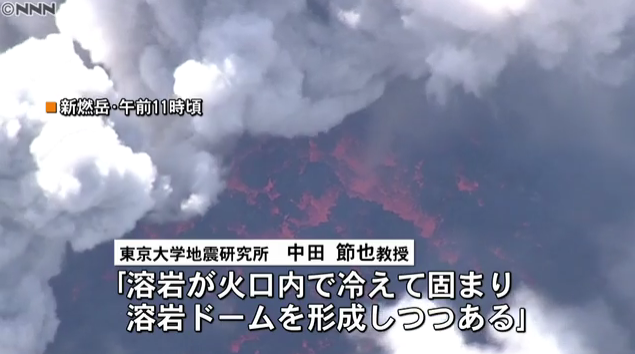

图来自日本电视台NNN原标题:日本新燃岳火山爆发性喷发日媒:或是大地震前兆海外网3月6日电日本气象厅发布消息称,日本九州鹿儿岛县与宫崎县交界的火山新燃岳周二(6日)再次发生爆发性喷发。这是新燃岳7年来

图来自日本电视台NNN

原标题:日本新燃岳火山爆发性喷发日媒:或是大地震前兆

海外网3月6日电日本气象厅发布消息称,日本九州鹿儿岛县与宫崎县交界的火山新燃岳周二(6日)再次发生爆发性喷发。这是新燃岳7年来首次爆发性喷发,上一次则发生在2011年1月。受此影响,日本鹿儿岛机场逾40班航班需要取消。日媒称,日本教授更是直言,“2019年前很有可能发生大地震。”

据日本电视台NNN报道,日本福冈管区气象台发布消息称,新燃岳于下午2时27分发生了爆发性喷发。

日本东京大学地震研究所教授中田节也表示,呈现红色的熔岩在火山口冷却凝固形成熔岩穹丘。新燃岳于当地时间5日晚火山性微动振幅愈加强烈,火山喷烟量也逐渐增加。

日本气象厅将火山喷发警戒等级维持在3级,呼吁民众注意火山口附近约3公里范围内火山喷发的碎石。

受此影响,距离新燃岳约20公里的日本鹿儿岛机场44班航班将被取消。新燃岳于3月1日喷发,现在仍在继续。

日本《日刊现代》报道称,日本教授高桥学认为,“日本2016年4月发生了熊本地震(7.3级),10月发生了鸟取中部地震(6.6级),毫无例外都是由于板块断裂引发的直下型地震。如今像极了1946年昭和南海地震前的状况,2019年前发生大地震的可能性非常大。因为在地震或者火山喷发后,板块将剧烈上升。”(编译/海外网巩浩)

http://news.ifeng.com/a/20180306/56513391_0.shtml

东京直下型地震救援计划案出炉:关注日本大震的预警和前兆

已有 1157 次阅读 2016-3-24 06:02

东京直下型地震救援计划案出炉:关注日本大震的预警和前兆

海岛的9级地震发生后,8.5级以上地震连续发生

早在2010年9月我就指出,30年内日本将是自然灾害的受援国。继2004年年12月26日那场发生在印度洋海域夺去了近30万条生命的海啸及其地震事件之后,2005年8月30日横扫美国南部的卡特里娜飓风又造成了500亿美元的经济损失和异常惨重的人员伤亡。日本可能是下一个遭受自然灾害重创的国家。最新研究结果和最近的一系列地震均表明,富士山在休眠300年之后即将再度进入活跃期。富士山从1907年喷火以后一直平静。2001年5月日本气象厅宣布,已有减少火山地震活动倾向的富士山在2001年的4月份再度发生了123次低频率地震,虽然没有喷火,但已表现出地壳变动的“异常火山”现象。现在,日本全国上下都在防东海大地震,东海大地震震级在8级以上,震中多在富士山坐落的静冈县,周期为150年,现在已进入随时可能发生的时期[2]。

在2005年中国地球物理学会年会上,一项最新研究表明,2000-2030年全球将进入新一轮强震爆发时期,日本强震可能在此期间爆发。

2011年3月11日,发生在日本的9级地震和海啸使无数城镇和村庄被夷为平地。15391人被夺去了生命,8171人失踪,成千上万人被迫离开家园。灾情发生后,联合国系统各机构立即采取行动,为灾区人民,特别是妇女与儿童提供紧急救援。两年过去了,联合国依然坚守灾区,为重建提供帮助。日本灾害预测得到证实,并存在继续发生的危险。

我在2012年8月30日指出,2004年12月26日印尼苏门答腊9.1级地震表明印度大陆向北挤压亚洲大陆进入高潮,欧亚地震带处于活跃期。

2011年3月11日日本9级地震表明太平洋地壳挤压亚洲东部增强,环太平洋地震带进入活跃期,是北半球强震开始的信号。日本、俄罗斯和美国发生特大地震的可能性最大。

除了8.5级以上地震集中在拉马德雷冷位相时期的统计特征外,另一个重要的统计特征更值得关注:海岛的9级地震发生后,8.5级以上地震连续发生,这对日本地震有参考意义。2004、2005、2007年的连续4年中,印尼苏门答腊岛发生了3次8.5级以上地震(2012年4月11日印尼苏门答腊发生8.6级地震,2004年以来共发生4次8.5级以上地震);阿拉斯加半岛在1957、1964、1965年也发生了3次强震(见表1)。日本的后续地震不得不防。

http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=2277&do=blog&id=539829

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-607387.html

http://blog.gmw.cn/u/466/archives/2005/8795.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-365593.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-694731.html

70%以上的厄尔尼诺事件都发生在太平洋地震活动年

通过综合研究,在2007年我曾列出8个地区,大致为北美西海岸、日本列岛、海湾地区、土耳其、菲律宾、印度尼西亚、中国台湾和南美西海岸一带,这其中约有一半可能会发生强震。这些地区也是国内外科学家研究、观测和预测的重点。

我在2011年3月18日指出,现在,日本列岛、印度尼西亚、中国西部和南美西海岸一带都先后发生了8级以上地震,余下的北美西海岸、海湾地区、土耳其、菲律宾、中国台湾和俄罗斯堪察加半岛发生强震的概率增大。

http://finance.sina.com.cn/roll/20110318/23189558307.shtml

2014-2016年为月亮赤纬角极小值时期,2015年发生了厄尔尼诺,台湾在2015年发生7级以上地震的可能性非常大。

我们在2015年9月2日强调指出,最近台湾4级地震频发,马英九应该事前做好准备。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-917962.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-917985.html

统计表明,厄尔尼诺与火山地震活动密切相关。对1763年以来的19次强厄尔尼诺事件进行的统计表明,70%以上的厄尔尼诺事件都发生在太平洋地震活动年,特别是1900年以来的7次强厄尔尼诺事件几乎无一例外地全都出现在太平洋地震活动年,70%以上的厄尔尼诺年都为火山活跃年。

1990年战淑芸根据地震统计资料得出赤道东太平洋海水增暖的年份全球地震增多的结论。1950~1979年期间,共有15个暖水年,其中12年均发生了8级以上强震,几率高达80%。

根据公元前2000~公元1979年重大地震统计结果,在厄尔尼诺年,地中海、土耳其至帕米尔、喜马拉雅东段、东南亚、中国大陆及日本、台湾一带为地震多发区;厄尔尼诺后一年,美洲西部太平洋沿岸一带为地震多发区,与东西太平洋海面反向变化相关。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-516405.html

2015年发生了仅次于1997-1998年最强厄尔尼诺,亚洲地震频发值得关注。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-950028.html

我们在2016年1月14日指出,自2016年1月1日起,14天内日本、中国、菲律宾、印度、阿富汗、西印度洋先后发生了7次6级以上地震,集中发生在潮汐组合前后。

警惕亚洲更大地震的发生。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-950361.html

关注日本大震的预警和前兆

日本下一次特大地震的潮汐特征

我们在2012年5月4日指出,日本下次8.5级以上地震可能发生在日月大潮和月亮赤纬角最小值叠加的地球自转减慢时期(强),或日月小潮和月亮赤纬角最小值叠加的地球自转减慢时期(弱)。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-566897.html

2011年3月11日日本9级地震发生在2010-2011年强拉尼娜事件之中,必须关注2015-2016年极强厄尔尼诺和2016-2017年可能发生的拉尼娜对日本大震的影响。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-963572.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-964516.html

https://m.sciencenet.cn/blog-2277-1102602.html

上一篇:3月6日拉尼娜指数进入上升区间:2018年3月6日晚报

下一篇:古蜀国灭亡或毁于地震后洪水肆虐:关注超级灾害链