博文

又有日本人获诺奖!扒一扒这所诺奖最多的大学

精选

精选

|||

又有日本人获诺奖!扒一扒这所诺奖最多的大学

Photo from www.nobelprize.org

每年的诺贝尔奖揭晓,都会引发中国人五味杂陈的热议。

就像热切盼望的一场盛大演出,粉丝们做足了功课和努力,但是台上没有自己的爱豆。

今年继续引发热议的,是又有一名日本人获奖:吉野彰(Akira Yoshino)。

现年71岁的吉野彰毕业于京都大学工学部,是日本第27名获得者(获奖时或获奖前持有日本国籍,包括2名美籍日裔),是化学奖的第8人。

去年,京都大学的本庶佑教授(Tasuku Honjo)获得生理学或医学奖。

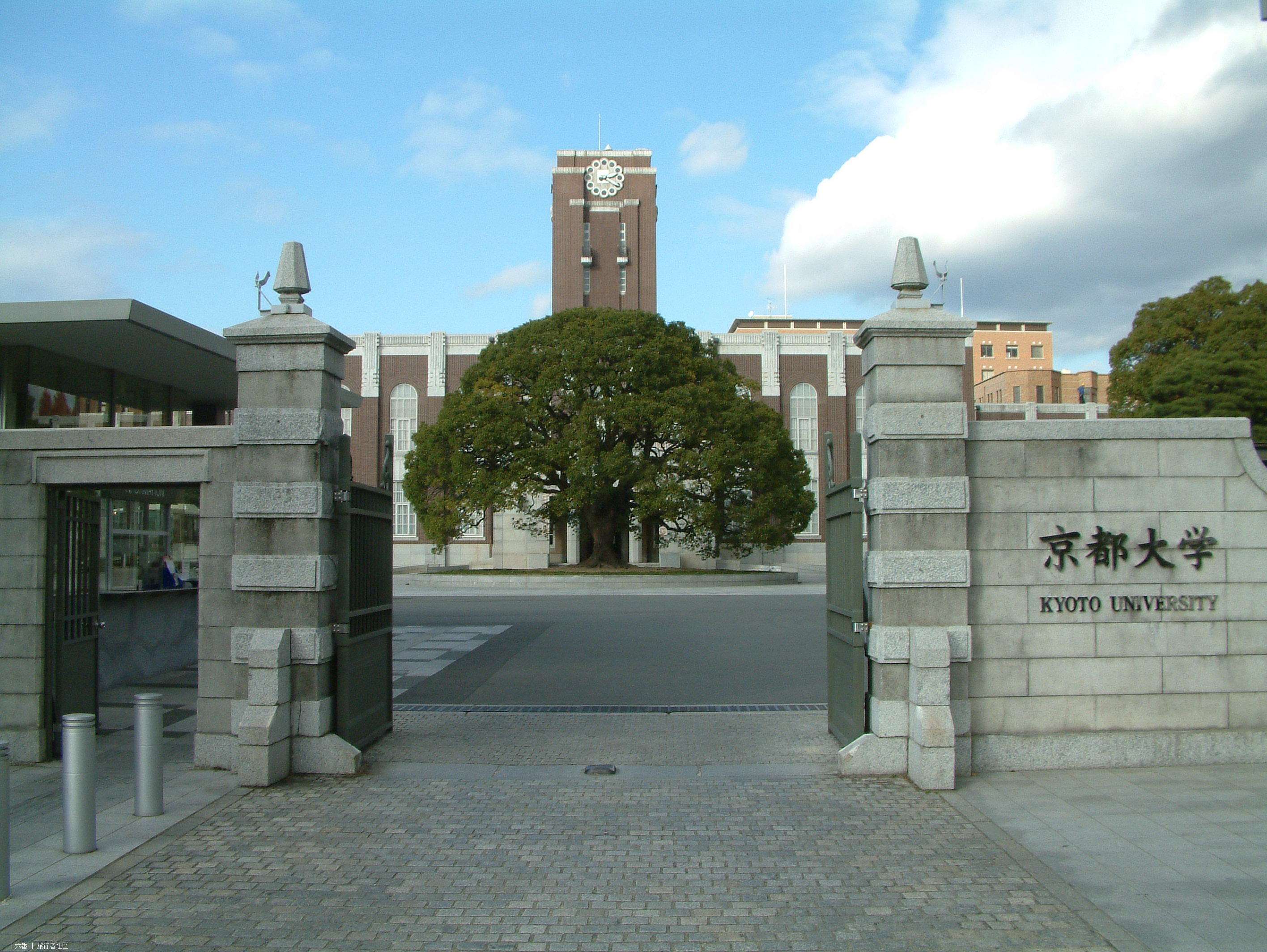

至今,本科毕业于京都大学(8人)或者非京大毕业但获奖时在京都大学工作(3人)的合计11人,是日本获奖者最多的大学,东京大学共8人[1]。

2019年10月9日晚,吉野彰在东京千代田与媒体见面 Photo from 日本《朝日新闻》

京都,不了解的会误以为是东京的别称,那么京都大学是否也在东京?京都大学是一所什么样的大学?

笔者曾有短暂的几年在京都大学的时光,通过肤浅的表面观察,和道听途说,以及网上检索,获得一些信息,帮大家扒一扒这所大学。

注:干货在文章后面。

【一】

京都大学数据

日本的大学分国立大学、公立大学和私立大学。

据2017年统计数据,国立大学82所(如东京大学、京都大学等),公立大学87所,私立大学588所(如早稻田大学、庆英义塾大学),其余7所,共计764所大学。

国立大学指由国家全额出资建立的大学,2004年4月1日开始,成立了独立法人组织。

京都位于大阪都市圈,从公元794年到1868迁都东京为止,京都一直是日本的首都,有相当多的历史遗迹,是日本人的精神故乡和日本文化的源点,城市布局仿照中国唐代京师长安城为蓝本。

京都大学1897年成立,占地75859亩,建筑面积1,357,994平方米,藏书7,126,337册,期刊126,357种。

京都大学现有总长(相当于校长)1名,理事监事9名(含非全职)。合计校领导10名。

教授988名,准教授780名,讲师+助教+助手合计892名,事务职员和技师2977名(其中附属医院1426名),加上其他,合计5477人。

学生方面,本科生13094名,研究生9535名。

现有10个学部(针对本科生教育)、14个研究科(针对研究生教育)、13个研究所。

以上是2019年5月1日的数据[1]。

Photo from Internet

【二】

京都大学结构

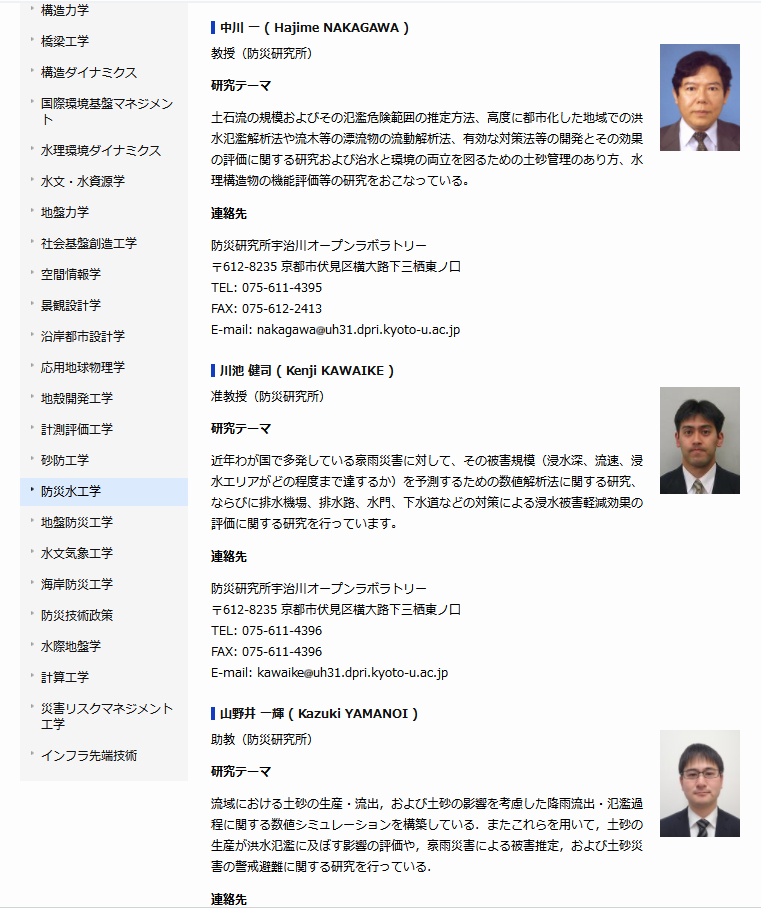

学校最基本的教学科研单位,如应用力学研究室。平时也用教授的姓氏命名的研究室,比如松下研、村上研等。

一个研究室的标配是教授一名,准教授一名,助教(讲师)等一名。从上面学校的教授准教授等的数量也能看出,基本是1:1:1的比例。

三名教员分别在内部联通的三间办公室办公,中间是教授,两侧是准教授和助教,三间办公室对面是一个大的房间,本研究室的研究生都在这个房间学习。

原来工学研究科的实验室在各个楼的地下室,新建的桂校区,有专门的实验大厅。

这里的教授或者准教授,与其说职称,不如说是职位,因为一个教授不退休或者离开,其他人无法升任教授。

博士毕业如果研究室有空缺,则留在研究室当助教,等着本研究室,或者其它研究室(这种情况相对较少)有了空位,则升为准教授;教授退休后,再升任教授。当然也要通过会议和评审等手续。

研究室之上是专攻(相当于学院或者系),比如社会基磐工学专攻,包括应用力学、结构力学、景观设计学等合计26个研究室。

专攻之上是研究科(针对本科生教育的是学部),比如工学研究科包括社会基磐工学、机械理工学、材料工学、电气工学等17个专攻。

研究科之上是大学,共有工学、理学、经济、文学、医学等14个研究科。

Photo from http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/faculties-and-graduate/

继续注:干货在文章后面。

【三】

京都大学教学科研

教授在大学教学和科研活动中具有较大的自主性,在大学统一的规则下,确定本研究室的事情,比如研究、承担的教学、研究生招生等。

一个研究科会设置教务和事务课,本研究科的学生成绩等教务、教授出差等,均在这里完成手续等,这里的员工有20来名,除了一名正式职工外,其它都是聘用的按小时计费的临时工作人员。

专攻长,相当于学院院长或系主任,每人轮流做一年,类似值日生,是按照姓氏笔画或者什么排,不太清楚。

本专攻的教学、学生管理、毕业就职活动等,由各个研究室轮流承担。

因为大学里没有学生宿舍,大学生和研究生都在外面租房,除了上课和研究之外,学生就从大学消失了,因此学生管理工作相对国内更简单。

研究科的科长由教师投票选出,是个职位,可以升职为副校长等。

某个研究室的网页 Photo from 京都大学

【四】

几点感触

1. 没有大团队

就如上面所说,三名教员和对面的研究生,是一个基本团队。笔者当时所在的研究室每年招4名硕士,分在4个研究方向,两年毕业,本科四年级进入研究室,同硕士一起做课题写毕业论文。

因此每个方向分别有一名大四学生和硕士一、二年级学生,3人是稳定的学生团队,共12人,如本方向有博士也在一起。

每个研究室基本会沿着一个方向进行很长时间的研究,同其它研究室方向不同,因此看起来也没有多少合作。

2. 师生接触密切

首先,每周的Seminar例会是大学普遍的一个现象。每个学生汇报一周的研究进展,或研究计划等。

其次,有的研究室,比如笔者当时所在的研究室,教授每天上班后,第一件事就是每个组的学生,以组为单位依次到教授办公室汇报进展,教授点评。

当然这个制度的基础是,做试验之前对试验结果有个预判,同时会把所有的数据分析程序编写好,数据采集结束,各种曲线能马上出来,同教授讨论后续的试验方案是否调整等。

京都大学桂校区建筑 Photo from 京都大学

3. 教授始终在科研一线

无论是学生的研究方案,还是试验过程中的数据处理和现象分析,教授一直比较熟悉,且随时指导。

有次有些数据看起来比较奇怪,在办公室说不清,教授直接到实验室,爬到一个大设备的底下,将某个管子的接口进行了调整,之后奇怪数据消失。

4. 不急于出成果

无论是硕士还是博士,都没有统一规定的毕业条件,硕士基本按时间毕业,博士毕业与否在于教授的判断,没有发表论文的要求。

如果教授认为学生做的研究不够火候,会反对着急发表文章。

听说有日本名校的博士毕业生,和已经留校做助教的中国人,到国内大学就职时因为文章数量问题而碰壁,便继续留在日本工作,更加充分说明了这个问题。

能经过层层选拔到日本名校留学,经过认可博士毕业,能留在这些学校工作,已经说明其学术水平和工作能力。

另一个例子就是很高的专利的转化率,也能说明这个问题。

5. 不跟科研成果挂钩的薪资政策

日本有年功序列制之说,就是工资按照年龄、工龄、学历等条件,逐年给职工增加工资的制度。企业员工收入的大比例是年功因素,小比例是个人贡献。

在大学,教师收入基本也是根据工龄、职位(教授还是准教授)等决定,跟其它工作量关联不大。同样工龄和职位的教师收入大体相当。

这样的好处是收入基本随着年龄增长,可以不考虑收入因素去做科研。对于企业来说可能缺乏激励性。

当时听说一位中国留学生毕业留在研究室做助教,年底忘了将本年度的工作量上报,发现后很担心,跟教授电话汇报后教授说:没关系,明年记得上报即可。

我国的很多因素,比如第二年的收入、考评和职称晋升等都跟前一年的工作量挂钩,很难想象如果某年没有工作量,会对第二年产生多大影响。

6. 时间安排的规律性

首先,日本每年的法定假日,完全依照日历来,不做任何调整,因此今年可以做明年甚至后年的工作计划,可以准确到哪一天。

有一年五月初的三天假日,对应在周二到周四,于是大家休了周末后,周一上班,周二三四放假,周五上班一天,接着下一个周末。

当然各有利弊,好处是时间安排的便利性。只要日历上不是红色的,就会上班;弊端是无法凑到一起长休。

其次,各个研究室的事情安排,会提前较长时间。

比如,阳历元旦前,无论是企业还是大学,都会进行忘年会。

当时笔者所在研究室每年十月初,会有两名专门负责吃饭的学生一一获取大家12月份没有安排其它事情的时间,最后根据公约数,确定某一天下午下班后外出吃饭。

时间地点确定后,给每个学生发一个纸条的通知,写明时间地点吃饭。第一次接到通知,想还有两个月呢,就随手放到了一边。

到了那一天下午突然发现研究室气氛同平日不同,一问才是到了预定吃饭的日子,还会被问:不是十月初就订好了吗?

从十月初订好,到吃饭,中间便没有任何人提醒。于是便也开始养成任何事情都提前记录到日历上的习惯。

也正因为如此,约定好的事情,很少有人临时有别的事情冲突不能参加的情况。

7. 人情淡如水

对于生活的趣味性来说,人情淡可能没有意思,比如请吃饭,都是AA制。

甚至喝酒的分酒钱,不喝酒的只分菜钱等,计算很清楚,谁也不欠谁,感觉不大热乎。

但是这个不大热乎,或许能提高公务事务处理的公平公正性。比如项目评审等,是否因此更公平一些呢?

8. 教授的公平性

无论诺奖得主也好,普通教授也好,或者研究科的科长也好,表面看起来没有太多的领导关系或者地位关系,每个教授都是本研究室的最高领导。

另外无论取得任何成就,一到退休年龄(京都大学63岁),一刀切地搬出办公室,从国立大学消失。有的到私立大学继续任教,有的到企业等。

9. 不放过细节的严谨性

刚到研究室不久,正赶上一年一度的研究室大扫除,老师和所有学生一起大搞卫生。

有个学生在桌子地下扫出来一小块半个一元硬币大的白色硬东西,自言自语:“嗯~这是什么呢?”我瞅了一眼,觉得好笑:反正不能用了,扔了不就得了?

他后面的话才是重点:这是玻璃呢,还是塑料呢?

这么一说,其他同学围过来纷纷出主意,有的说密度不一样,有的说硬度不一样,最后选择了一个简单有效的办法:用火微微烤一下,变软的就是塑料,不变的是玻璃。

于是这般,判断出了是塑料,便扔到了装塑料垃圾的袋子里。

当时日本早已实行垃圾分类,对这么一个小片片,也值得大家讨论并验证一下,留下了很深的印象。

现在各个方向的研究,都不是只有一个人在做,很多团队和个人都在类似的方向和领域苦苦研究,容易发现的,估计大家早就发现了。

不容易发现的,新的发现,也许就影藏在一些不经意的细节中。

10. 普遍的加班习惯

一个东南亚的有点帅的小伙子博士毕业留在研究室做助手,找了个日本的媳妇儿,结婚后按点回家,按道理媳妇儿应该高兴吧?

结果很快发现媳妇儿愁眉不展了。一问,原来媳妇儿担心他没有跟同事融到一起。于是从那时起,下班后他即使做完事情,也要磨蹭一会儿,免得回家引起媳妇儿的担心。

日本企业加班的文化由来已久。一般上午9点到单位,中午有短暂的一小时的午饭时间,没有午休习惯,午饭后一直工作到下午6点钟,简单晚餐后继续加班到深夜,之后同事们再出去喝点小酒,之后再回家,是普遍的事情。

有次同一位在东京高校工作的教授聊天,说起晚饭,他说每天按时吃完饭,不过这个按时,是每天深夜的1点钟,印象深刻。

看过稻盛和夫的相关书的小伙伴们,对这方面应该有所体悟。

在智力条件差不多的情况下,当然是心无旁骛、投入时间和精力多的人胜出。

11. 根据身份明确的分工

一次有位中国留学生跟教授请假回国,说老婆要生孩子。教授十分疑惑:老婆生孩子就生吗,要你回去干什么?

原来在日本,上班的只管上班即可,比如家人生孩子、住院等,只管送到医院,其它的事情都是医院的事情,出院的时候接回家就行了。陪护?只能在规定的时间去看望一下,问候一下就可以了,不可能全天候陪床的,也没有“闲人”可以全天候陪床。

老人是老人的生活,比如世界旅游;孩子是孩子的生活,比如在大学省吃俭用,外加打工赚学费。

家里乃至日常的买东西、家务等所有事情,都是家里主妇的事情,当然这跟主妇不上班有关系。男士的工资卡都在夫人手里,平时买个盒饭等的小钱,跟夫人要就行了,除工资卡外也没有别的收入,倒也省心,只管上班就行了。

男的回家后烧壶水?对不起,那是夫人的事情,难道副处长要替处长签字?处长当然不高兴了!

一样的逻辑,家务是夫人的神圣个工作,厨房是她们的地盘,不要轻易侵入。当然主妇们丝毫不会因为不上班挣钱,感觉在家里地位低,分工不同而已。

单位的逻辑也类似,每人职责分明,分工明确,尽力做好份内的事情。

还是那句话:在智力条件差不多的情况下,当然是心无旁骛、投入时间和精力多的人胜出。

暂时想到这些,看起来是跟我们不一样的地方,对于是否促进了诺奖的获得,各位仁者见仁智者见智。

另外再次重申,这是当时看到的表面现象和道听途说的故事,仅供参考。

希望今后,每一年我们的粉丝,都能在诺奖的颁奖大会上,看到我们的爱豆。

也许看文章的你,就是将来大家的爱豆呢!

文章来自公众号:八十五分,ID:Get85fen,更多文章请进入公众号。

2019年诺贝尔奖

https://m.sciencenet.cn/blog-63255-1201481.html

上一篇:不要显得不懂个P

下一篇:女怕嫁错郎男怕干错行,上学的怕......