博文

《柳叶刀》子刊两篇文章揭示新冠肺炎患者不同发病阶段的影像学特征和病毒载量

精选

精选

|||

2020年2月24日,华中科技大学同济医学院附属协和医院郑传胜联合武汉市金银潭医院樊艳青课题组在《柳叶刀-传染病》上发表了一篇研究型论文,题为“Radiological findings from 81 patients with COVID-19 pneumonia inWuhan, China: a descriptive study”,对81例新冠肺炎患者的影像学特征进行分析。

研究组对武汉金银潭医院和同济医学院附属协和医院确诊的81例新冠肺炎患者的CT影像资料进行了回顾性分析。

81例患者于2019年12月20日至2020年1月23日入院。男性42例,女性39例,平均年龄49.5岁。

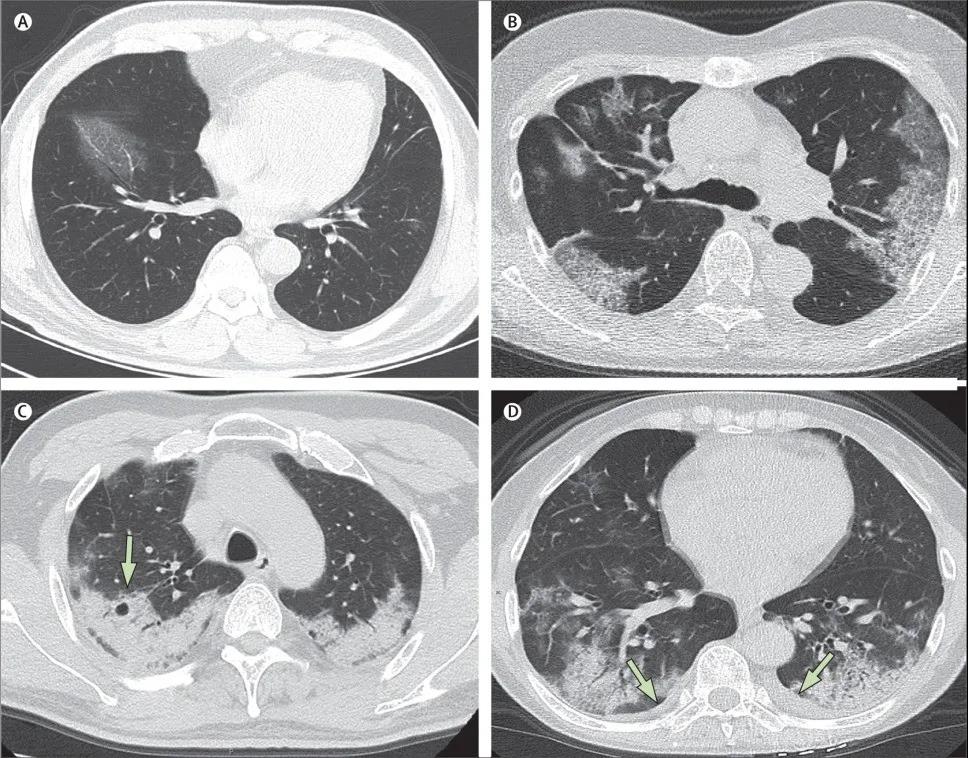

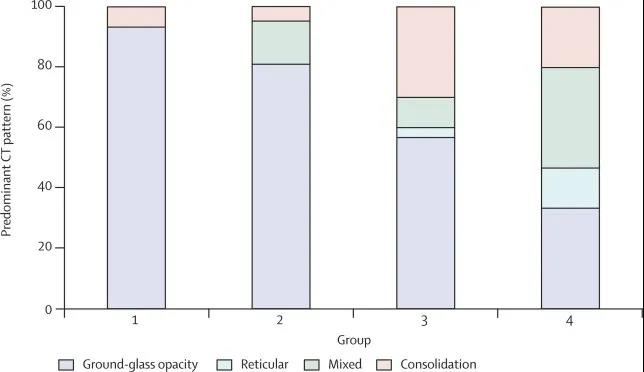

CT显示81例肺部病变平均累及10.5肺段,其中亚临床期2.8肺段,症状出现1周内11.1肺段,症状出现1-2周13.0 肺段,症状出现2-3周12.1肺段。

主要CT表现为双侧(79%)、肺外周分布(54%),以及边界不清(81%)、磨玻璃影(65%),多累及右肺下叶(27%)。

亚临床期(n=15)主要表现为单侧、多中心磨玻璃影(93%)。

症状出现1周内(n=21)病变多为双侧、弥漫性磨玻璃影(81%)。

症状出现1-2周(n=30),磨玻璃影持续减少(57%),多为实变和混合型病变(40%)。

症状出现2-3周(n=15),磨玻璃影大幅减少(33%),主要为实变和混合型病变(53%)。

新冠肺炎患者的胸部CT显示肺浸润性病变,甚至出现在无症状患者中。

发病1-3周内,病变迅速从单侧、局灶性病变进展为双肺弥漫性磨玻璃影,后期合并实变。

同一天,北京市疾病预防控制中心王全义联合香港大学Leo L M Poon课题组亦在《柳叶刀-传染病》上发表了一篇通讯文章,题为“Viral load of SARS-CoV-2 in clinical samples”,对临床样本中新冠病毒载量进行了分析。

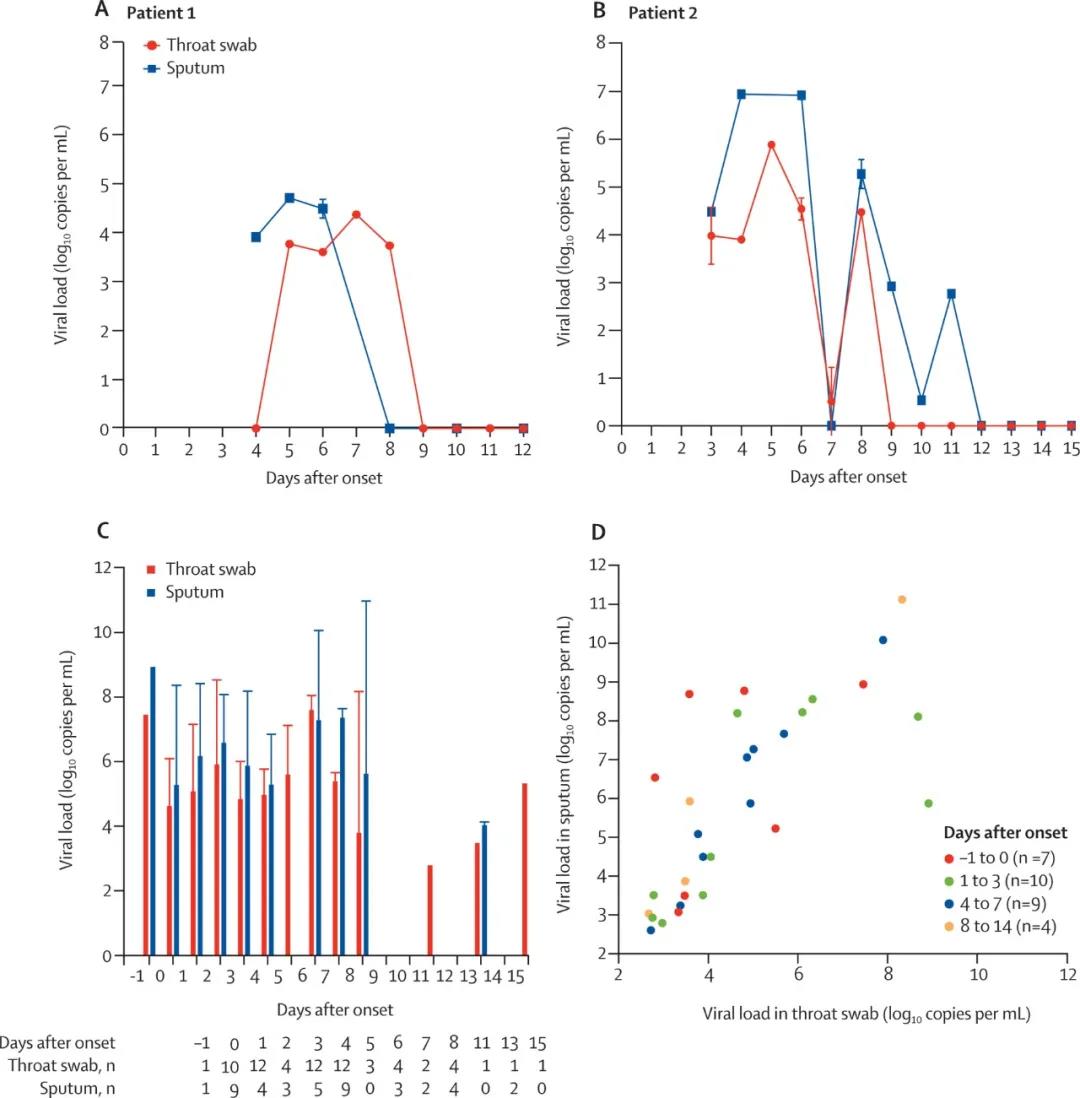

研究组对北京两名住院患者的咽拭子、痰液、尿液和粪便样本进行收集。

结果发现症状出现约5-6天,咽拭子和痰液样本中的病毒载量达到高峰,从每毫升104拷贝增至107拷贝。

病毒载量的这种变化模式与SARS不同,后者通常在发病10天左右达到高峰。

痰液样本的病毒载量通常高于喉拭子。

两名患者的尿液或粪便样本中未检测到病毒RNA。

随后,研究组对80例不同感染阶段患者的呼吸道样本(1份鼻拭子、67份咽拭子、42份痰液)进行了分析。

这些样本的病毒载量范围为每毫升641拷贝至1.34×1011拷贝,其中咽拭子样本的中位数为7.99×104,痰液样本的中位数为7.52×105。

唯一的鼻拭子于发病后3天采集,病毒载量为每毫升1.69×105拷贝。

总体而言,发病早期的病毒载量很高(每毫升> 1×106拷贝)。

然而,一名已去世患者发病后第8天的痰液样本中病毒载量最高,为每毫升1.34×1011拷贝。

值得注意的是,有两人因接触史接受积极检测,结果在发病前一天测出病毒阳性,表明受感染的个体在出现症状之前已具有传染性。

在可用的30对咽拭子和痰液样本中,第1-3天、第4-7天和第7-14天两种样本间的病毒载量呈显著相关性。

在17例确诊的新冠病毒感染病例(发病后0-13天)中,有9例患者的粪便检测呈阳性。

粪便中的病毒载量为每毫升550拷贝至1.21×105拷贝,低于呼吸道样本,在处理粪便样本时应考虑谨慎防范。

论文链接: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30086-4/fulltext https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30113-4/fulltext#

聚焦武汉新型冠状病毒肺炎疫情

https://m.sciencenet.cn/blog-3423233-1220317.html

上一篇:两项新研究:年轻人与医疗工作者是疫情期间精神疾病高危人群

下一篇:新发现:新冠病毒不会明显引发急性肾损伤