博文

爱因斯坦的最后宣言

精选

精选

||

爱因斯坦一生曾参与或拒绝了不少声明的签字。时常为人提及的是他曾断然拒绝为德国一战侵略辩护的《告文明世界书》上签名,尽管已有93位德国科学家、艺术家、知名人士签字,这其中还包括普朗克、伦琴等在内。爱因斯坦随后却发起和参与了的针对前者的反战宣言《告欧洲人书》,虽然当时只有区区四个人签字,甚至还有一位在两份宣言中都签过名。百年回看,历史的天平往往不是以人数的对比作为衡量,和平的呼声必然是全人类的共同心声。

今日要重温的是另一次宣言。

爱因斯坦在去世前的几天完成了一项重要的签字,即《罗素—爱因斯坦宣言》的签字。2020年7月9日是这一著名的宣言正式发布65周年的纪念日。

时间回溯到上世纪五十年代,二战后处于冷战的美苏相继成功研制氢弹,核军备竞赛的阴云笼罩全球。原本如履薄冰的人类命运遭受到空前威胁。英国著名学者罗素对核武器的相继问世进行了深入思考,他意识到这已不再是传统意义的战争武器,而有可能成为人类自我毁灭的力量。在1954年6月,他主动给英国广播公司BBC写信,希望能够通过媒体唤醒公众对当前人类面临威胁的认识。同年圣诞节前,BBC播出了罗素的演讲,他在演讲中警告公众在使用氢弹的世界之战中,所有人无疑都会被消灭,包括敌人、朋友以及中立者。这样的演讲选择在西方最重要的节日之前播出,结果当然是引起了各国包括政府官员和科学家群体以及民众的强烈反响。不久,来自德国物理学家波恩、法国物理学家约里奥-居里建议罗素将其演讲改写成为一个共同宣言,并在世界范围内寻求其他著名科学家的签名支持。罗素进一步意识到科学界的重视所起到关键的作用,接受了建议并成为该宣言当之无愧的发起人。

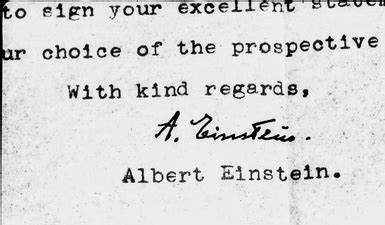

罗素首先当然想得到爱因斯坦的支持。1955年2月11日罗素致信爱因斯坦力陈原委。爱因斯坦的回信于2月16日旋即发出,不仅表示支持,还特意强调“你熟悉这些组织的工作。你是将军,我是士兵……”。爱因斯坦还曾充当游说人、风趣而又不失严肃地给玻尔写信邀请其参与宣言“请不要那样紧皱眉头,这封信与我们以前在物理上的争论毫不相干……”。同年4月11日,爱因斯坦正式在宣言上签字,谁也不曾想到,两天后爱因斯坦因腹部主动脉硬化破裂紧急抢救,18日即与世长辞。这份宣言上的签字成为他最后的签名。

后来又有多位知名科学家加入签名,包括德国理论物理学家、1954年诺贝尔物理学奖得主玻恩(M. Born);美国物理学家、1946年诺贝尔物理学奖得主布里奇曼(P. W. Bridgman);波兰物理学家英费尔德(L. Infeld);法国物理学家、1935年诺贝尔化学奖得主约里奥-居里(J. F. Joliot-Curie);美国遗传学家、1946年诺贝尔生理学或医学奖得主穆勒(H. J. Muller);美国化学家、1954年诺贝尔化学奖和后来1962年诺贝尔和平奖得主鲍林(L. Pauling);英国物理学家、1950年诺贝尔物理学奖得主鲍威尔(C. F. Powell),英国波兰裔物理学家、后来1995年诺贝尔和平奖得主罗特伯拉特(J. Rotblat);日本物理学家、1949年诺贝尔物理学奖得主汤川秀树(Hideki Yukawa),连同爱因斯坦(A. Einstein)和罗素(B. Russell),参与签名的科学家人数共有11位。这份不长的名单来自东西方不同国家,反应出宣言所强调的抛开意识形态和政治的对立与偏见。

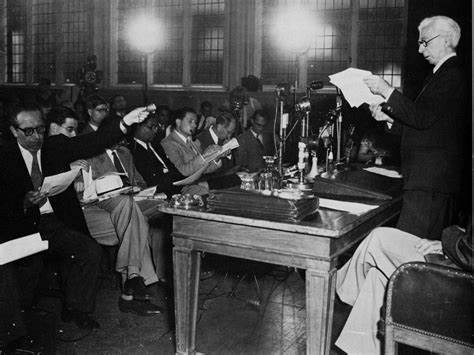

1955年7月9日,罗素在英国伦敦举行新闻发布会,面向来自世界的媒体公布了《罗素—爱因斯坦宣言》(Russell–Einstein Manifesto)。

宣言开篇即指出:“我们在此发言,不是作为某个国家、大陆或信仰的成员,而是作为人类、作为不知是否能继续生存下去的人类物种成员的发言。”

其中的一些文字放在今日看也有很大的启示与借鉴意义。比如“ 大家都同样处于危险之中,如果大家都了解这种危险,我们就有希望共同避免它。”(All, equally, are in peril, and, if the peril is understood, there is hope that we may collectively avert it.)

针对热核武器的成功,宣言表示:“普通民众,甚至许多身居要职的人,都没有意识到一场核战争会涉及到什么。公众仍然从城市的毁灭的角度来思考问题。众所周知,新核弹比旧核弹威力更大,一颗原子弹可以毁灭广岛,而一颗氢弹可以毁灭像伦敦、纽约和莫斯科这样的大城市……威力甚至是原子弹的2500倍“。

……

“我们发现,懂得最多的人最悲观。“

……

”在此,我们要向你们提出一个赤裸裸的、可怕的、难以回避的问题:我们是要消灭人类呢? 还是人类要放弃战争? 人们无法面对这个选择,因为消除战争太难了。”

……

“我们大多数人在情感上都并非绝对中立的,但是,作为人类,我们必须记住,……这些问题一定不能由战争来解决。我们希望这一点在东方和西方都能被理解。”

……

纵观宣言,通过如上的陈述与设问,传递出富于理性和人性的观点,阐明站在人类立场上维护人类安全的必要性和紧迫性。这种观点得到了东西方科学家的认可,进而成为国际社会的共识。

宣言主张召开的国际性科学界和平会议也于两年后的1957年在加拿大的不为人知的海滨渔村帕格沃什召开。首届会议有来自10个国家的22位有影响力的科学家,我国著名物理学家周培源作为代表出席并参与讨论和发言。后来,帕格沃什会议每年举行一次,周先生也多次代表出席。由《罗素—爱因斯坦宣言》倡议的帕格沃什会议在世界范围的影响力逐渐扩大,并继而引发了声势浩大的帕格沃什和平运动。

时隔65年,军备竞赛的遏制、热核武器的削减有些已经部分实现,但人类命运头顶的危险却似乎并没有减少,包括核武器在内的各种不安全因素依然笼罩全球,并令人担忧……

让我们重读《罗素—爱因斯坦宣言》结尾的呼唤吧,这理应成为全人类的警句:

Remember your humanity and forget the rest,牢记你们的人性,忘掉其余!

https://m.sciencenet.cn/blog-395200-1241273.html

上一篇:七律·重五有感

下一篇:我的漫画之科技与人1