博文

重组蛋白/细胞因子的实验操作 | MedChemExpress

|

在我们进行抗体制备、ELISA、药物研究、免疫实验、细胞培养、晶体结构分析等实验时,免不了要和重组蛋白打交道。MCE 重组蛋白产品涵盖超过 2000 种不同功能的重组蛋白,具有批次间一致性,优异的活性以及极低的内毒素水平等特性,可用于多种不同领域的生物学研究。

产品选择篇

小白:师兄师兄,我要买 human GM-CSF 用于体外细胞培养,网上一查,发现有好多种相似产品,看得我头都大了。

师兄:这里面涉及的门道可多了,不仅要考虑到实验目的,还要考虑产品的相关特性。

萌 Cece:重组蛋白/细胞因子选择,有几个重点选择标准,我给你们列出来了:

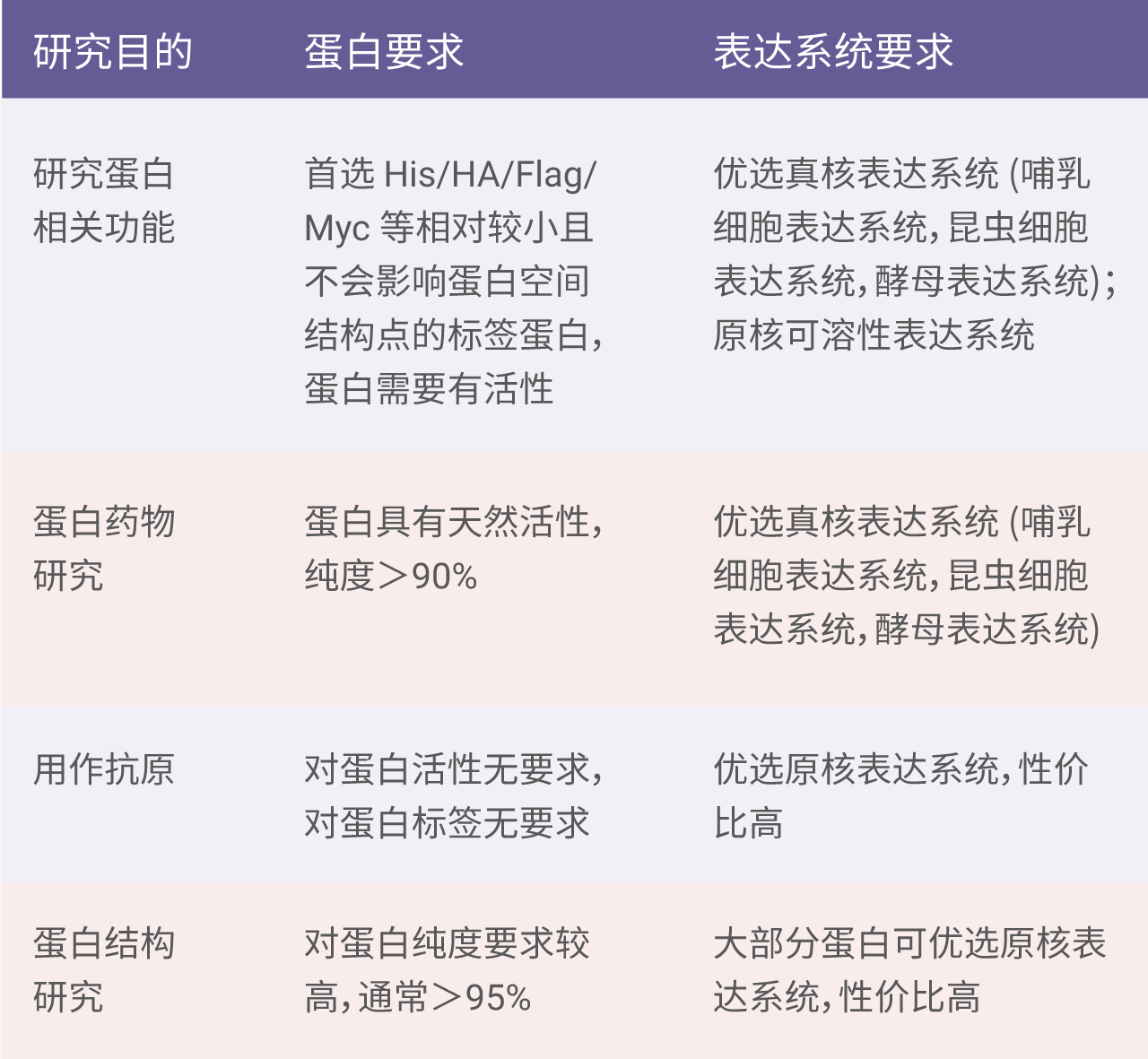

选择因素 1:研究目的

在选择产品前,要先清楚自己的实验目的,根据实验目的,我们就能排除一些干扰因素。

选择因素 2:产品特性

1、活性数据 (Biological Activity)

1)ED50半数有效量 (Median effective dose, ED50) 在量反应中指能引起 50% 最大反应强度的药量,在质反应中指引起 50% 实验对象出现阳性反应时的药量。ED50 值越小,作用越强。

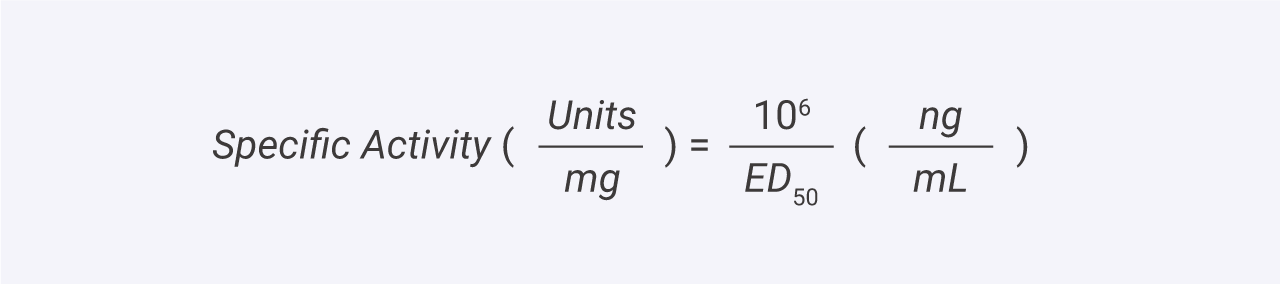

2)比活力 (Specific Activity)在特定条件下,单位重量 (mg) 蛋白质所具有的酶活力单位数。对于同一种酶来说,比活力越大,酶的纯度越高。

MCE 官网会显示产品相关活性数据,各批次数据可能稍有差别。

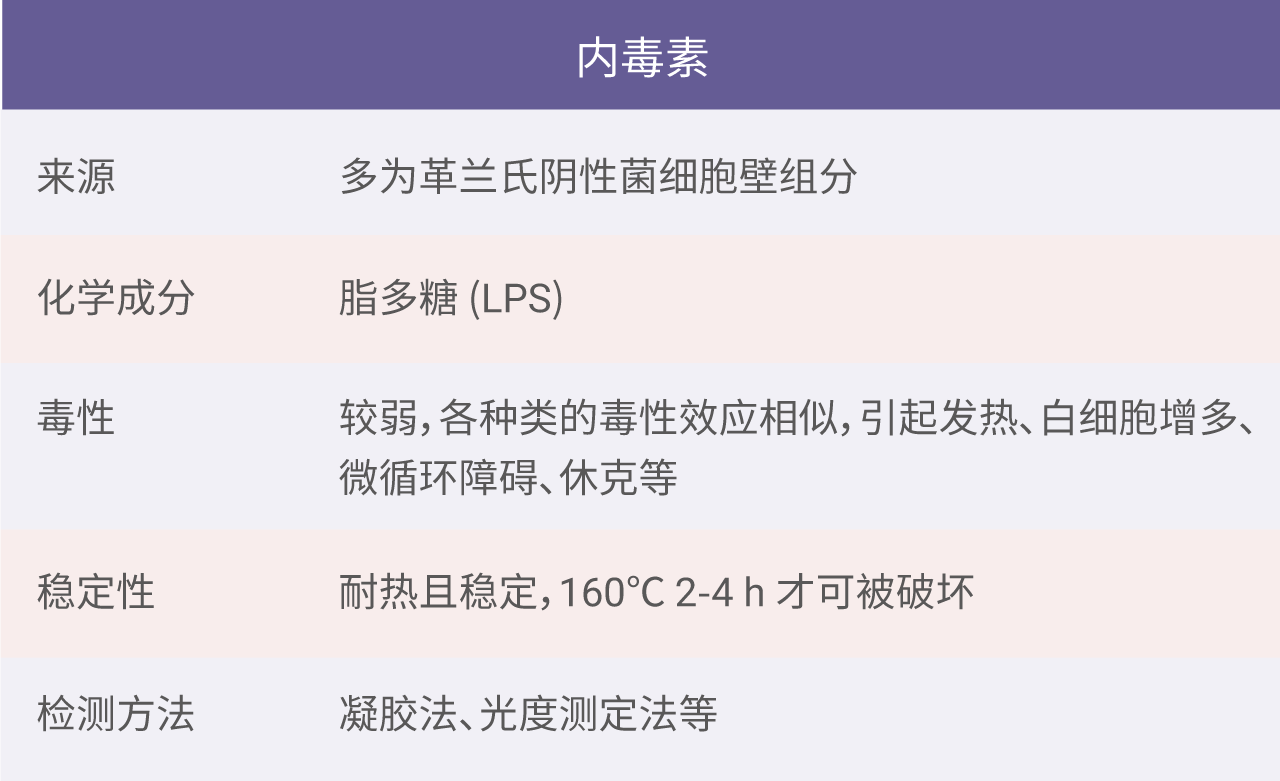

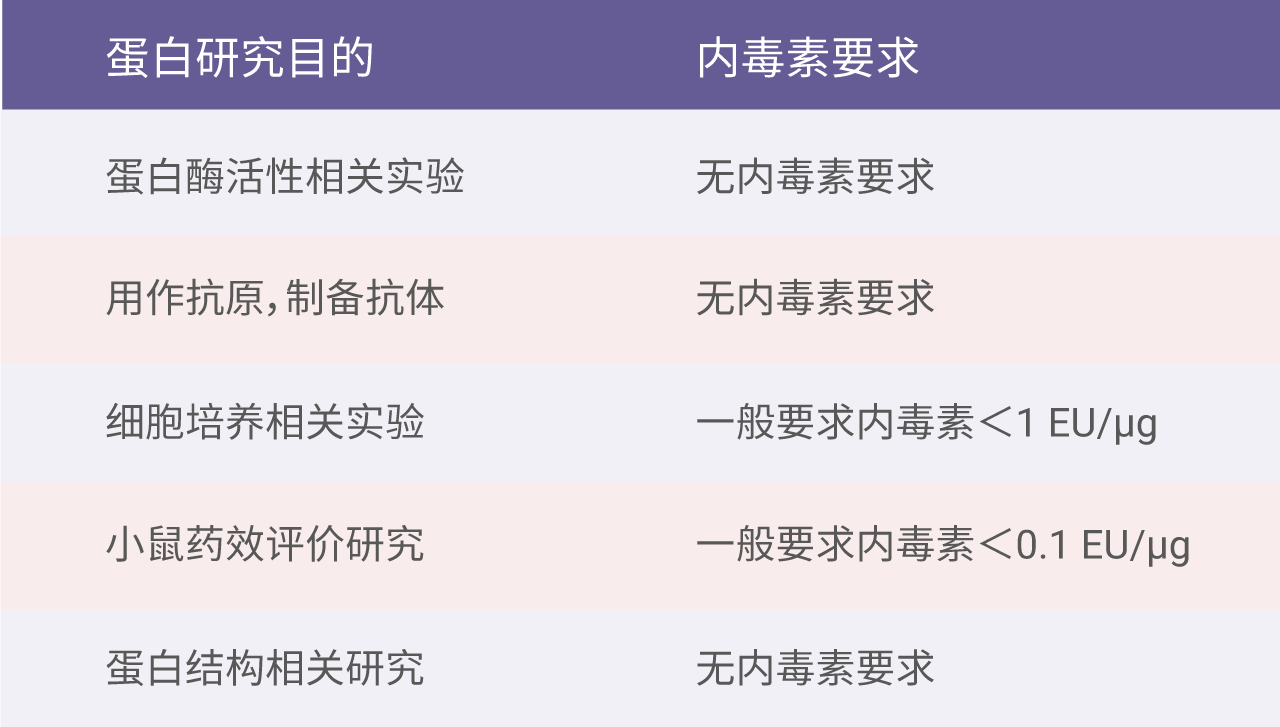

2、内毒素水平 (Endotoxin Level)

革兰氏阴性菌的菌体中存在的毒性物质的总称,它是一种典型的热原,哪怕是皮克级 (10-12g) 或纳克级 (10-9g) 内毒素进入血液,也会引发各种生物反应。

在选择重组蛋白产品时,内毒素水平也是参考的一大要素。特别是重组蛋白应用于细胞/动物实验实验、药物研究时,内毒素水平会间接影响实验结果。

综合以上两个因素,我们就能从众多产品中选出 C 位啦!毕竟,我们靠的是实力。

产品溶解篇

小白:师兄,我买的细胞因子,就这么一点点粉末,该怎么处理啊,可不能浪费一丢丢。

师兄:市面上大部分重组蛋白是冻干粉形式,这也是方便蛋白保存和运输。买来的重组蛋白冻干粉可要谨慎溶解。

萌 Cece:说到这里,那本萌 Cece 就讲讲怎么更好地溶解重组蛋白吧~

第一步:开盖前需离心

实验操作:10,000-12,000 rpm 离心 30 s。冻干粉在运输过程中会粘附于管壁或管盖,在开盖使用之前,需先离心,将冻干粉收集于管底。MCE 保证每管产品的蛋白总量达到标示含量。

第二步:产品复溶

实验操作:向冻干粉中加入复溶 buffer/无菌水,用枪头轻轻吹打混匀,重悬至浓度不低于 100 μg/mL。PS:将冻干粉稀释到指定的浓度范围,有利于维持重组蛋白良好的稳定性。

第三步:产品保存

实验操作:

1) 实验周期<1 周:复溶后的重组蛋白液体可放在 2-8℃ 保存;

2) 实验周期>1 周/复溶的产品一次性用不完:将已重悬的蛋白溶液用含载体蛋白 (0.1% BSA,5% HAS,10% FBS,5% 海藻糖) 的溶液稀释,分装冻存。复溶后,-20℃ 可保存至少三个月,推荐 -80℃ 长期保存,以获得更稳定性能的产品。

载体蛋白可以预先封闭管壁上蛋白结合位点,使重组蛋白末不会粘附于管壁。在分装冻存前,用含载体蛋白的溶液稀释可以保证低浓度的重组蛋白仍然维持较高的稳定性。

产品细节篇

小白:原来小小的一个产品里隐藏了这么多学问,涨知识啦!那有没有其他需要注意的,我一并记下来。

师兄:之前只是知其然,现在是知其所以然。

萌 Cece:还有一些实验小细节哦,细胞因子特别注意不能影响其活性,以下几点也要注意。

1、溶解过程中切记不要采用涡旋震荡辅助溶解

我们习惯在固体溶解时采用涡旋震荡助溶。但对于细胞因子来说,具备一定的空间结构会使其活性更佳。正确实验操作是用移液器枪头轻轻吹打混匀或者上下颠倒混匀。若无法做到充分溶解,可以将复溶产品至于水平摇床低速摇一段时间或 4℃ 静置 2 h 以上。

2、稀释用的含载体蛋白的溶液不能用水来进行实验

特别注意的是,稀释用的含载体蛋白的溶液指的是指有一定缓冲能力、pH 值为中性的溶液,如 PBS、培养液 DMEM 或者 RPMI1640 等。不能用水来代替。

3、重组蛋白活力值与计算方法

MCE 的重组蛋白产品并未采用 WHO 设定的标准来测定活力值,以上计算公式并不适用于 “International Units” 和 “ED50” 的转换关系,需要采用国际标准品对比相同实验获得该重组蛋白的 IU 值。

https://m.sciencenet.cn/blog-3506747-1344188.html

上一篇:化合物在高通量筛选中的作用 | MedChemExpress

下一篇:G 蛋白偶联受体与小分子化合物的相互作用 | MedChemExpress

全部作者的其他最新博文

- • Selpercatinib 是种有效的选择性激酶抑制剂 | MedChemExpress (MCE)

- • 羟氯喹是一种合成的抗疟剂,它还可以抑制Toll 样受体信号传导 | MedChemExpress (MCE)

- • SR 11302 是一种激活蛋白-1 (AP-1) 转录因子抑制剂 | MedChemExpress (MCE)

- • Eteplirsen 是一种合成的反义寡核苷酸

- • HC-067047 是一种有效的选择性 TRPV4 拮抗剂 | MedChemExpress (MCE)

- • Fluconazole 是一种三唑类抗真菌剂,对多种真菌具有出色的活性 | MedChemExpress (MCE)