2.探讨了构建LLZO基固态锂电池的关键要素:

①高载量正极;

②轻薄固态电解质层;

3.展望未来重要发展方向:

① 电芯制备技术;

② 成本控制;

③ 安全性问题。

||

关于我们

Electrochemical Energy Reviews (《电化学能源评论》,简称EER),该期刊旨在及时反映国际电化学能源转换与存储领域最新研究进展。EER是全球首本专注于电化学能源的英文综述性期刊。EER覆盖电化学能源转换与存储所有学科,包括燃料电池、锂电池、金属离子电池、金属-空气电池、超级电容器、制氢-储氢、CO2转换等。EER为季刊,每年3月、6月、9月以及12月出版。创刊号在2018年3月正式出版。

2018年6月,经过激烈角逐(87选20),EER成功入选由中国科协、财政部、教育部、国家新闻出版署、中国科学院、中国工程院等六部门联合实施的中国科技期刊国际影响力提升计划D类项目,进入新刊国家队阵列。

EER于2020年8月被SCIE正式收录;2021年6月,被EI和Scopus同时正式收录;2022年5月,被CSCD收录;2022年6月,入选《科技期刊世界影响力指数(WJCI)报告》2021版;2022年6月发布的爱思唯尔CiteScore 为41.9,3个学科(材料科学、电化学、化学工程)排名均为第一;2022年6月28日发布的JCR影响因子为32.804,全球电化学领域蝉联第一。目前文章篇均下载量超过4,400次。

文章题目:Comprehensive Investigation into Garnet Electrolytes towards Application-oriented Solid Lithium Batteries

作者:Mengyang Jia, Ning Zhao, Hanyu Huo*, Xiangxin Guo*

关键词:Garnet electrolytes, solid lithium batteries, high energy density, practical application.

引用信息:Jia, M.Y., Zhao, N., Huo, H.Y., Guo X.X. Comprehensive Investigation into Garnet Electrolytes Toward Application-Oriented Solid Lithium Batteries. Electrochem. Energy Rev. 3, 656–689 (2020).

二、亮点简介

2.探讨了构建LLZO基固态锂电池的关键要素:

①高载量正极;

②轻薄固态电解质层;

3.展望未来重要发展方向:

① 电芯制备技术;

② 成本控制;

③ 安全性问题。

三、内容简介

在追求高能量密度的当下,固态锂电池因具有高能量密度的潜力而备受关注。石榴石型LLZO固体电解质材料具有电化学窗口宽、室温离子电导率高且对金属锂化学稳定等优点,成为最具应用前景的固体电解质材料之一。尽管基于LLZO 的研究取得了一系列进展,然而制备和生产实用化LLZO基固态锂电池仍面临众多挑战。

1.LLZO的基础科学问题:

(1)离子电导率:LLZO的室温体相离子电导率超过10-3S/cm,接近理论水平,很难进一步提高。因此,减小固态电解质层的面比电阻至关重要。

(2)界面接触问题:固态电解质/电极之间的固固接触导致高的界面阻抗。采用相容性界面或界面过渡层,或使用液态/半液态锂负极可以提高界面相容性和稳定性。

(3)空气稳定性:LLZO在潮湿空气环境中易生成碳酸锂污染层。通过热处理法、界面修饰、酸处理等方法能有效去除表面碳酸锂,值得在粉体批量制备技术中尝试。

2.高能量密度LLZO基固态锂电池制备的关键技术:

(1)高载量正极:

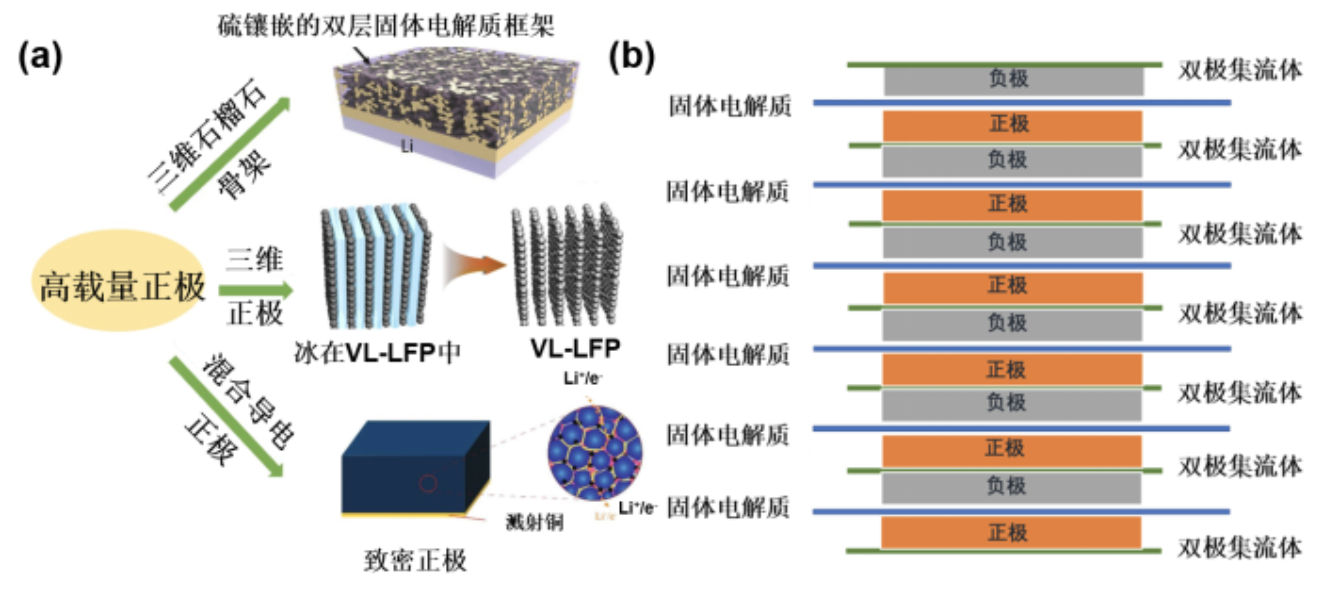

对于LiNi8Co1Mn1O2(NCM811)正极来说,例如在锂负极厚度是50 μm的情况下,正极载量要求大于30 mg cm-2才能实现400 Wh/kg的目标。这往往需要采用三维复合正极材料、构筑导电正极等策略,以保证良好的动力学特性(如图1a)。

(2)轻薄固态电解质层:

400 Wh/kg的高能量密度要求轻薄型固态电解质层厚度<30 μm、室温离子电导率>10-4 S cm-1、电化学窗口>4.5 V、拉伸强度>15 MPa、热稳定性>120 ℃。

(3)无锂贯穿负极:

通过界面修饰、锂负极结构设计等策略实现耐受锂贯穿负极材料的制备。

(4)双电极堆叠固态电池:

采用双电极堆叠的方式制备固态电池(图1b),可有效利用空间,提高电池的体积能量密度。

图1. (a) 高载量正极的实现手段,图片出自J. Mater. Chem. A 7(32), 19094-19103 (2019); Nano Energy 61, 567-575 (2019); Adv. Funct. Mater. 29(34): 1903961 (2019); (b) Bi-polar 构型固态电池结构

3.LLZO基固态锂电池的未来发展方向:

(1)高能量密度、高安全固态锂电池的设计方案,分别针对不同应用场景设计长寿命、快充、高安全性和低成本等具有不同特点的电芯。

(2)LLZO的规模化制备是实现成本控制的有效手段。

(3)固态电池的热失控和服役失效问题值得深入研究,需要在实际工作状态中考察固态电芯的安全性。

四、重要结论

目前实用化LLZO基固态电池的发展需要深入研究可应用电池中的关键科学和技术问题,只有理论联系实际,才能真正推动固态锂电池的产业化发展。开发高离子电导率、低面比电阻、空气稳定的固态电解质,设计离子电子快导通的高载量正极,提高负极材料的锂贯穿阻挡能力,构筑电解质与正负极之间的兼容性稳定界面,并采用双电极堆叠的电极装配技术,是实用化锂镧锆氧固态电池的关键因素。

五、作者简介

郭向欣,青岛大学教授,博士生导师,青岛市高性能固体电解质与固态锂电池研究中心和山东省固态电池工程实验室主任。研究工作聚焦固态离子导体中的离子输运与界面调控。

霍翰宇,2015年毕业于山东大学材料科学与技术学院,获无机材料技术学士学位。博士毕业于中国科学院上海硅酸盐研究所,博士生导师为郭向欣。2018-2020年在加拿大西安大略大学联合培养,导师为孙学良教授。主要研究方向为固态电池和锂金属电池。

贾梦洋,2014年毕业于四川大学,获化学学士学位。2019年博士毕业于中国海洋大学,现为青岛大学博士后。目前主要研究方向为复合固体电解质膜的开发及在固态锂电池中的应用,已发表固态电池相关文章四篇,包括Electrochem. Energy Rev., 2020, 3(4), 656-689;ACS Appl. Mater. Interfaces, 2020, 12(41), 46162-46169;ACS Appl. Mater. Interfaces, 2020, 12(41), 46231-46238;J. Power Sources 2021, 486, 229363.

赵宁,2011-2016年在中国科学院上海硅酸盐研究所学习,获得博士学位。目前是青岛大学讲师,主要从事固态锂电池和金属空气电池中的基础科学与应用研究,已发表固态电池相关文章20余篇。

欢迎关注和投稿

期刊执行严格的同行评议,提供英文润色、图片精修、封面图片设计等服务。出版周期3个月左右,高水平论文可加快出版。欢迎关注和投稿。

联系我们

E-mail: eer@oa.shu.edu.cn

Tel: 86-21-66136010

SpringerWeb: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/41918

ShuWeb: http://www.eer.shu.edu.cn

WeChat:ElectrochemicalEnergyReviews

长按/扫描关注EER

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-6-17 23:16

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社