博文

一世风华献西北

精选

精选

|

我的研究生导师陈培元研究员1954年大学毕业后,一直在陕西杨陵的中国科学院水利部水土保持研究所(现为西北农林科技大学水土保持研究所)工作,是一位著名植物生理生态与旱地农业专家,用一生彰显了“扎根杨凌、胸怀社稷,脚踏黄土、情系三农,甘于吃苦、追求卓越”的西农精神。陈老师是2005年在杨陵去世的,写下这篇追忆短文,以表达对陈老师的缅怀之意。

一

陈老师于1933年7月11日生于上海,1950年从上海市立格致中学毕业后,考入当时的南通学院农科(成立于1930年)学习,该校后来先后改名为苏北农学院、江苏农学院,现为扬州大学农学院,1954年大学毕业。他积极响应党的号召,支援大西北建设,在中国科学院院部集中学习后,转分到陕西杨陵中国科学院西北农业生物研究所(现为中国科学院水利部水土保持研究所,西北农林科技大学水土保持研究所,西北农林科技大学水土保持科学与工程学院)参加筹建工作,作为第一批分配到水土保持研究所的大学生,陈老师是水保所最早参与建所的54届元老之一。陈老师是1995年在水保所退休的,在杨陵一直工作奉献了41年的人生风华。

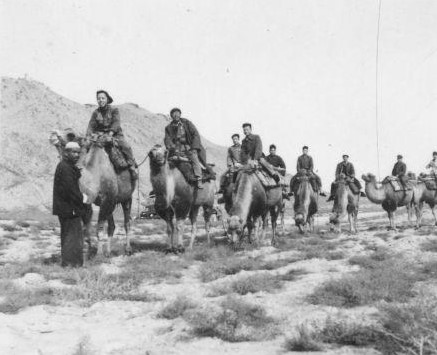

陈老师到水保所后,就于1955年参加了中国科学院黄河中游水土保持综合科学考察队,这次考察是由中国科学院组织院内外数十个单位的十多个专业的科学家组成,系统性的开展了黄土高原水土保持科学考察,从水保所展览室保存的资料来看,这是水保所历史上参与最早的黄土高原水土保持科学考察,当时交通与生活条件非常艰苦。

1955-1959年,与闻洪汉教授、李振声院士一起开展小麦远缘杂交研究工作,主要承担杂交亲本的收集、研究和选择。1959-1961年,参加了中国科学院治沙队组织的沙漠考察,担任综合试验站秘书组组长,并主持沙荒地农业利用和新技术应用两个课题组的工作。1961-1965年间,在水保所主要从事植物水分与抗旱生理方面研究工作,任专题组组长。1966-1977年间,文化大革命期间,陈老师先后在山西省五寨县,陕西省米脂县、安塞县、宝鸡县等地蹲点并参加社教活动。1977年后,在水保所从事小麦生态生理、光合生理、水分和抗性生理的研究工作。

1984-1990年,与李振声院士、李玉山研究员、彭琳研究员、苏陕民研究员等一起,参加筹建长武黄土高原农业生态试验站(现为陕西长武农田生态系统国家野外科学观测研究站),负责黄土高原沟壑区综合治理发展农业生产综合技术的研究工作,为长武站的建立与发展做出了重要贡献。

1990年起,与唐克丽研究员、山仑院士、李玉山研究员等一起筹建黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,并任首届实验室副主任,主要负责实验室科研设备采购与设备研发工作,为土壤侵蚀与旱地农业科研平台建设做出了突出贡献。

上世纪五十年代,我所科研人员参加中国科学院组织的黄土高原科学考察(来自水保所展览室)

二

陈老师一生治学严谨、勤奋工作,勇于创新,注重学科交叉与融合,在研究工作中善于采用新技术、新方法和新理论,面向国家需求和生产实践需求,在不同时期积极开展作物学科前沿性课题研究。先后与李振声院士、闻洪汉教授、陈淑阳研究员等一起,对小麦远缘亲本——偃麦草、鹅观草性状进行观测研究,为小麦远缘杂交提供了优良的亲本,支撑了后来西北植物研究所小麦远缘杂交育种工作的重大突破。

陈老师在中国科学院沙漠综合考察中,主要负责沙地农业技术与利用工作,当时在棉花分布区北界以北的内蒙沙荒地特殊生态环境条件下,所进行的棉花引种和适应性试验取得成功,这一工作曾在1961年10月《人民日报》头版作了报道。

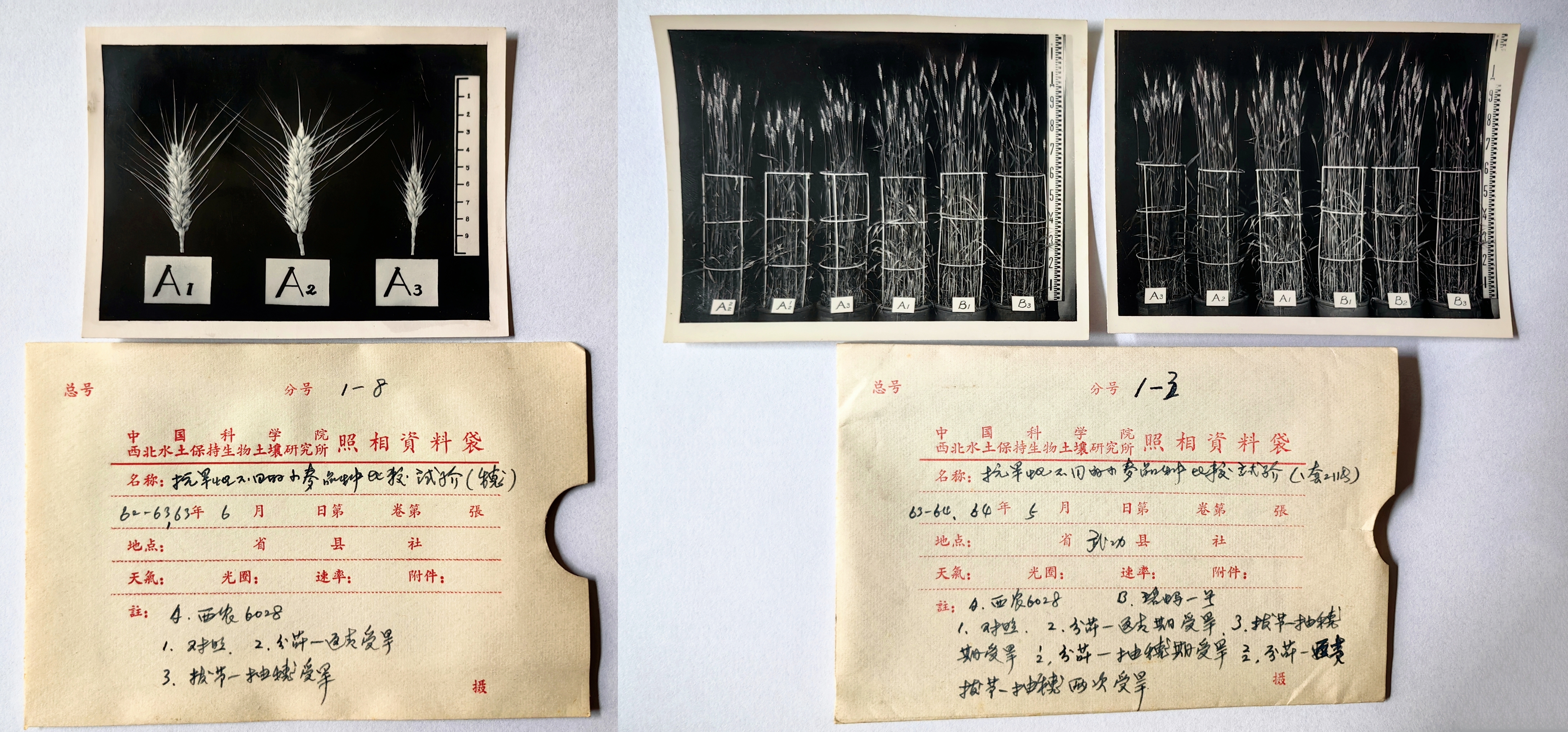

陈老师在作物抗旱生理生态研究中,对小麦品种“碧蚂1号”的广泛适应旱地的能力进行了综合研究,在小麦抗旱生理指标、抗旱性鉴定、小麦根系发育与分布特点、旱地小麦品种生态型等方面提出了一系列新见解,发表了《黄土旱塬冬小麦耗水模式的研究》(1986年)、《渭北旱塬小麦的耗水特性与抗旱增产措施》(1986年)、《黄土旱塬地区小麦抗旱性的生理生态分析》(1988年)、《黄土旱塬小麦丰产模式的研究》(1988年)、《旱塬小麦丰产优化模式示范》(1991年)等系列论文,至今对旱地小麦高产育种与高效栽培仍具有重要的参考价值。发表的《黄土旱塬地区小麦抗旱性的生理生态分析》论文,长达16个版面,对黄土旱塬两个抗旱性强的旱地小麦品种和一个抗旱性弱的水地品种,在不同水肥条件下进行了生态生理学的系统比较研究,发现两个旱地品种分别属于御旱力较强的旱肥型和耐旱力较强的旱薄型,各自形成的系统发育条件和适应干旱的方式有所不同;提出在黄土旱塬小麦抗旱育种指标应着重于御旱性状,各项耕作栽培措施应紧紧围绕“种好”、促进种子根下扎、培育壮苗这一中心环节。

1962-1964年间小麦试验的部分图片(来自陈老师的实验记录)

陈老师在以往作物抗旱生理研究工作的基础上,1980年发表《冬小麦根系的研究》一文,发现根系的结构与功能是作物抗旱性强弱的关键,就摸索出一种模拟田间条件的根系研究法,并在国内外最早获得深度达3米以上、完整无损的单株小麦根系,并将这一研究方法推广应用于黑麦、大麦、油菜、豌豆、蚕豆等小株作物中,水保所现仍保存作物根系标本若干份,特别是冬小麦根系完整无损的5米腊制标本,在黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室正式验收中,受到专家的高度肯定,这一工作在学术界也产生了广泛的影响。

陈老师在长武农业生态试验站工作时,对旱地小麦产量形成过程及其抗旱增产措施做了一系列深入系统的试验工作,创新性地构建了黄土旱塬反应型小麦丰产技术体系。在此基础上,陈老师主持中国科学院“八五”重点项目——黄土旱塬作物生产管理专家咨询系统、陕西省农办“八五”重点项目——应用专家系统技术指导渭北旱塬小麦生产,并于1990年与西安交通大学人工智能专家王永庆教授合作,将人工智能理论与技术引入旱地农业生产管理,基于构建的反应型小麦丰产技术体系,研发了渭北旱塬小麦综合生产管理专家系统,并在渭北旱塬地区得到大面积的推广应用,这也是我国最早一批开发的农业专家系统,这一工作获得了1997年度陕西省科技进步二等奖。

三

陈老师一生主持承担了20多项科研任务,曾于20世纪90年代初,主持过2项国家自然科学基金项目“不同干旱类型下作物生长反应模型及其调控途径”(1990—1992年)和“不同基因型小麦水分—光合关系和根源激素的作用”(1993—1995年),在科研中取得了一系列的成果,先后在《作物学报》、《植物学报》、《植物生理学报》、《植物生态学与地植物丛刊》(现为植物生态学报)等学术期刊上发表论文120多篇,出版《旱地农业生理生态基础》等学术著作3部,曾获省部级科研成果一等奖1项、二等奖3项。

陈老师曾应邀参加了《中国大百科全书(第一版)》 的编写工作,这是中国第一部大型现代综合性百科全书,承担了《中国大百科全书×生物学》—植物形态×植物生理学卷的编写工作,植物生理学卷由中国科学院上海植物生理研究所殷宏章院士任主编,陈老师编写了“植物水分生理”“水势”“蒸腾作用”等条目,并受中国大百科全书出版社编辑部邀请参加“植物生理学卷”审稿小组的审稿工作,这也反映了陈老师在全国植物生理学界的广泛影响。

陈老师还长期担任中国植物生理学会环境生理专业委员会委员,陕西省植物生理专业委员会委员,中国科学院水利部水土保持研究所学术委员会委员和学位委员会委员等学术兼职。在20世纪80年代,每次筹办全国性学术会议,陈老师都事无巨细的早做安排、认真筹备,当时举办全国学术研讨会的交通、住宿、通讯、方式与现在的条件不可同日而语,要花费大量的时间与精力,陈老师主持召开了三次全国植物抗旱生理方面的学术研讨会,产生了广泛的学术影响,极大的推动了我国植物抗旱与水分生理研究工作。

四

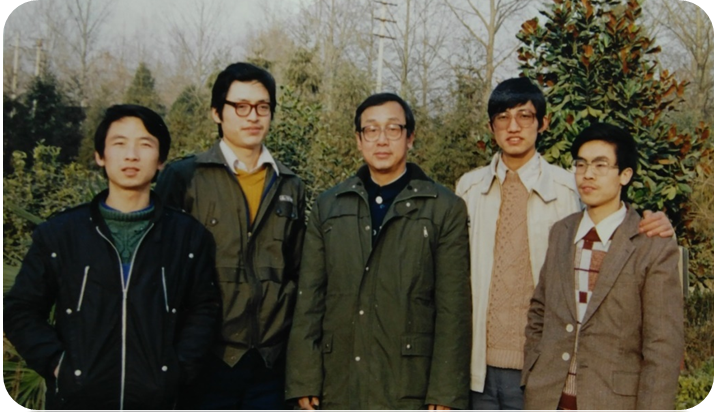

陈老师在20世纪80年代,先后培养了5名硕士研究生,当年研究生的招生人数很少,水保所一年就招收5-7名硕士研究生,当时很多老师几年才招收一个研究生。我是1986年考入水保所的,当年全所招收了7名硕士研究生,陈老师就招收了2名研究生。陈老师在水保所老一辈科学家里,培养研究生算比较多的。陈老师培养的5位学生中有3位在中国科学院工作,2位在美国大学或农业部实验室工作,都成为植物生理生态研究方面的科研骨干和学术带头人。陈老师还于1987年担任来我所进修的日本东京大学青年博士研究生的指导导师。陈老师在研究生培养中,言传身教,严格要求,既重授业,也重育人,因此被评为中国科学院优秀研究生导师。

陈老师与1985和1986级研究生一起(1987年于水保所)

陈老师曾长期担任《植物生理学通讯》、《西北植物学报》、《中国科学院西北水土保持研究所集刊》等学术刊物的编委,承担了大量的组稿、审稿工作,为促进学术交流做了大量富有成效的工作。陈老师一生教诲了很多人,提携了很多人,不论是水保所还是海内外从事植物水分生理生态学研究的学者、学生,都曾在诸多方面蒙受老师的教诲和指导。

五

我是1986年有幸考入水保所生态学方向,跟随陈老师学习,做的工作为《小麦受旱后渗透调节维持光合机构运转的途径》,当时这一内容较为前沿,就是放到现在都值得进一步深究。小麦受旱后渗透调节机制的影响是多方面的,反映在小麦群体、个体、器官、细胞等水平,光合机构运转涉及两个光化学反应间的协调、多余激发能的耗散、类囊体动态结构变化、叶绿体内外物质和能量的运输、碳代谢酶的调节以及光合产物的积累输出等内容,开展这一工作具有较大的难度,选择怎样的切入点才能将渗透调节抗旱机制与作物光合机构运转联系起来。

陈老师指导学生的要求较严,对每个学生的研究方向与内容都有布局与思考。据师母范德纯研究员(在陕西省农科院土壤肥料研究所工作)讲,当时陈老师查阅了不少国外文献,怎样有效地将学科前沿性与水保所的需求结合起来,陈老师想了不少时间才确定这一研究方向的。经过三年的实验工作,当时工作的主体内容发表在1990年的《植物生理学报》上,并于1990年申请第九届国际光合作用大会青年学者资助项目,国际光合作用研究会议是每隔三年召开一次,我有幸获得会议资助参会,参会论文摘要发表在1992年的Photosynthesis Research(34卷第1期)上,会议是1992年8月30日—9月5日在日本名古屋召开,但我因故没有成行,陈老师得知中国科学院西北高原生物研究所的贲桂英研究员参会,就联系贲老师在她列车过杨陵火车站时,亲自到车站将报告展版交给她,请她带到会议并参会,随后,贲老师还寄来报告墙报在光合大会上展示的图片。每当想起此事,都为他这种严谨认真、提携后辈的治学态度而感动,为有这样的导师而骄傲。

陈老师和师母范老师都是上海人,对学生都非常热情和爱护。当时,陈老师经常请我们学生节假日到他家里吃饭,两位老师很会烧菜做饭,每次都做一大桌南方菜,记得有几次元旦都是在陈老师家里过的。由于我资质愚钝,在陈老师培养的5位研究生中,我是老师在生活、学习和工作上关照最多、指导最多的学生,但我感觉到自已仅仅学到老师的皮毛而已。

陈老师一生德高望重,仁慈宽厚;扎根西北,辛勤耕耘;脚踏黄土,追求卓越,为推进植物水分与抗旱生理、旱地农业生理生态学科的发展,提高旱地农业生产力奉献了毕生芳华,值得我终生学习。

https://m.sciencenet.cn/blog-3592519-1428946.html

上一篇:春风化雨 润物无声

下一篇:大学时光带给我的成长与蜕变