博文

中国农业科学 | 沈阳农业大学水稻研究所探究籼粳杂种不育的遗传分析和候选基因鉴定

||

中国农业科学 | 沈阳农业大学水稻研究所探究籼粳杂种不育的遗传分析和候选基因鉴定

水稻籼粳亚种间杂种优势突出,可作为提高水稻单产的重要途径,但是籼粳间杂种育性较低,限制了籼粳杂种优势的育种应用。因此,阐明水稻籼粳杂种不育的遗传机制,挖掘新的籼粳杂种育性调控基因,深入解析育性调控的分子机理,将为籼粳杂交育种与杂种优势利用取得新突破提供理论基础和种质资源。

近期,沈阳农业大学水稻研究所完成的题为“籼粳杂种不育的遗传分析和候选基因鉴定”的研究在《中国农业科学》2024年第57卷8期正式发表。

粳稻品种Sasanishiki和籼稻品种Habataki杂交后,采用单粒传法自交10代,获得包含95个株系的稳定遗传重组自交系(RIL),基于Illumina平台,对双亲和RIL进行高通量测序,在全基因组水平分析RIL中Habataki血缘的分布与比例,进而鉴定偏分离区域作为潜在的籼粳杂种不育位点。同时,剖析“全球3000份水稻核心种质资源重测序计划”中典型籼粳稻基因组变异数据,对群体水平进一步验证并趋近目标育性基因区域。最终通过序列比对锁定籼粳杂种不育候选基因。应用CRISPR基因编辑技术进行定点基因敲除,对目标基因进行功能验证。

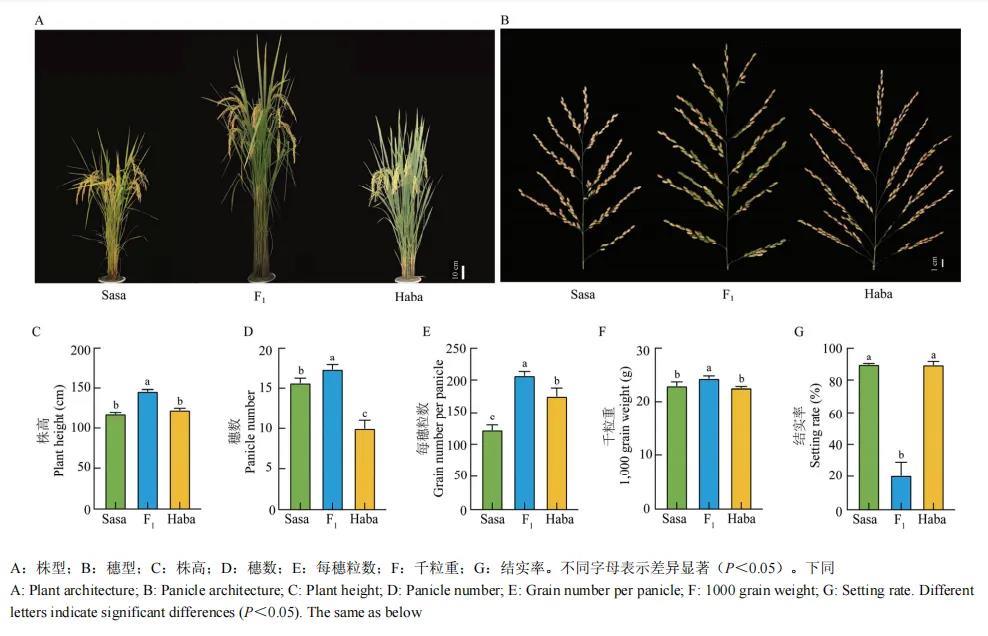

Sasa和Haba的杂种优势

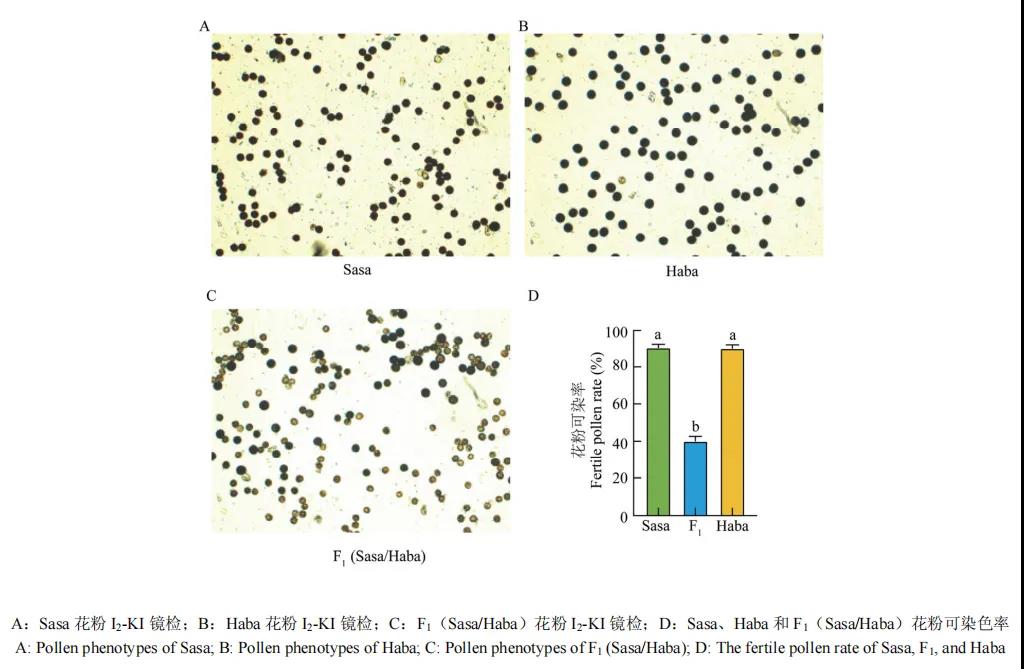

Habataki和Sasanishiki的杂交F1在穗数、每穗粒数和千粒重上体现出明显的杂种优势,但其结实率显著降低,I2-KI镜检发现F1花粉育性显著降低。

Sasa、Haba及其杂交F1的花粉育性

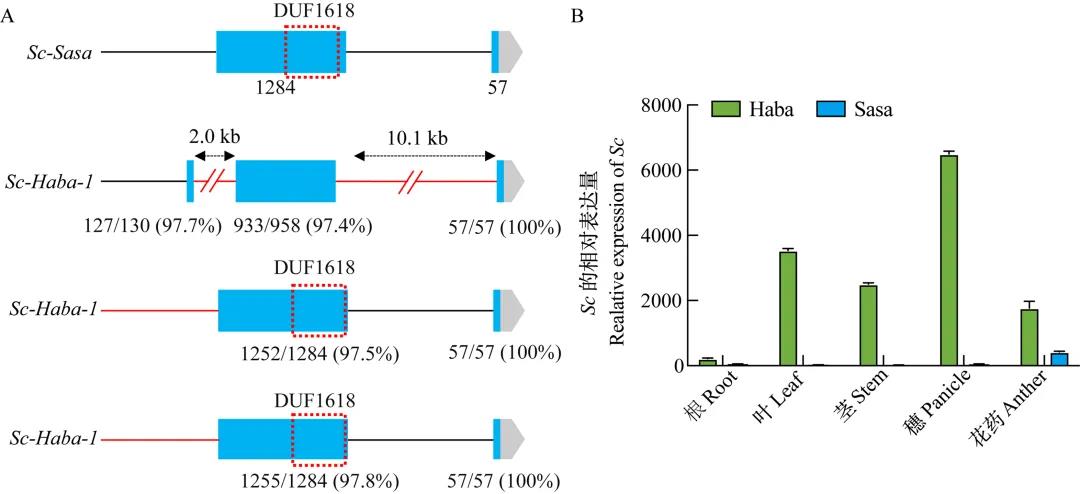

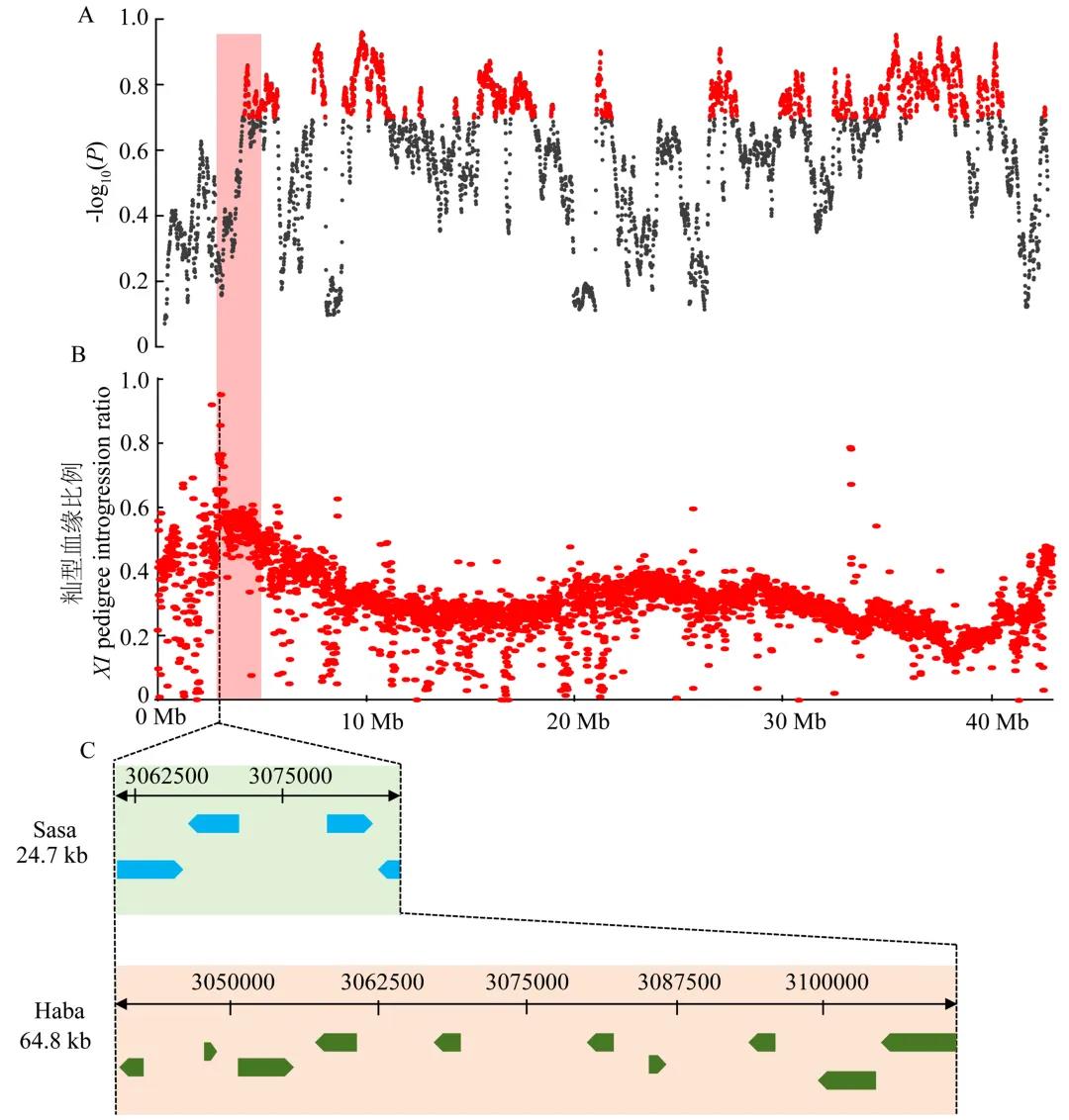

RIL的全基因组高通量测序在第1、3、5、6、7和12染色体上检测到明显的偏分离,即该区域的基因型趋向于籼稻Habataki。通过序列比对,进一步确定已知育性基因Sc、S5和HSA1为第3、6和12染色体上偏分离区域的目标基因。应用CRISPR基因编辑技术敲除Habataki中Sc-Haba-3的多拷贝,成功改善了其与Sasanishiki杂交F1的花粉育性和结实率,说明该基因可独立行使功能。

Sc位点的序列比对和表达模式

同时,在第1染色体的偏分离区域发现Habataki和Sasanishiki之间存在复杂的结构性变异,Sasanishiki基因组中一段24.7 kb包含4个预测基因的片段在Habataki中被一段64.8 kb包含10个预测基因的片段取代,此结构性变异可能参与籼粳杂种育性的调控。

Sasa和Haba杂种不育Sd位点的候选基因

检测到多个籼粳杂种不育相关位点,应用CRISPR基因编辑技术敲除Habataki中Sc的多拷贝成功改善其杂种F1育性,确定其为水稻亚种间育性改良的目标基因。同时锁定了第1染色体Sd区域的目标基因。

该研究获得兴辽英才计划(XLYC2203171)的资助。

论文链接:

引用本文:

许娜, 唐颖, 徐正进, 孙健, 徐铨. 籼粳杂种不育的遗传分析和候选基因鉴定[J]. 中国农业科学, 2024, 57(8): 1417-1429. XU Na, TANG Ying, XU ZhengJin, SUN Jian, XU Quan. Genetic Analysis and Candidate Gene Identification on Fertility and Inheritance of Hybrid Sterility of XI and GJ Cross[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2024, 57(8): 1417-1429.

https://m.sciencenet.cn/blog-3581686-1434482.html

上一篇:《中国农业科学》2024-9期目录

下一篇:中国农业科学 | 长江大学农学院张学昆课题组探析14-羟基芸苔素甾醇生长调节剂对油菜生长和产量的影响