博文

《自然—植物》:唐雨/谷杨楠团队合作揭示植物核孔复合体作为基因表达调控的重要枢纽

||

北京时间2024年5月21日17时, 北京大学现代农业研究院的唐雨研究员和美国加州大学伯克利分校的谷杨楠教授合作,在Nature Plants杂志在线发表了题为“Proxiome assembly of the plant nuclear pore reveals an essential hub for gene expression regulation”的研究论文。

研究人员通过邻近蛋白标记技术揭示了植物核孔复合体(NPC)作为一个多功能整合性的RNA代谢平台。该研究首次提供了较为全面的NPC邻近蛋白组学数据,并描绘了NPC附近的蛋白互作网络图谱,阐明了植物NPC的相分离特性。

越来越多的证据表明,NPC不仅是一个核质交换的通道,还参与其它重要的生理生化功能。例如,NPC多个的组分能够与染色质密切联系,参与调控基因组的组装和活性等 [1,2];最新发现,NPC中央通道的核孔蛋白与HIV病毒外壳蛋白互作,从而参与病毒入侵过程 [3]。目前,已报导的研究主要聚焦NPC的结构,但关于NPC附近募集的调控因子以及它们之间的信号交流和调控机制的认知仍然存在很大的空白。

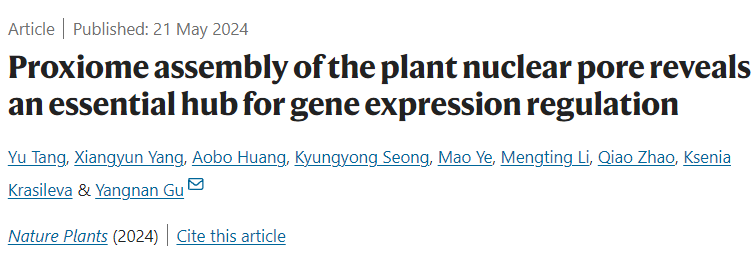

通过多组学综合分析,研究人员绘制了以植物NPC为核心、包含500多个特异蛋白的网络图谱,这些蛋白富集在NPC附近。在NPC核内一侧,涵盖了多种参与染色质重塑、转录调控和mRNA加工的分子机器;而在NPC胞质一侧,浓缩了参与mRNA输出、降解和蛋白质翻译等的调控因子(图1)。这项研究将NPC与中心法则紧密联系起来,暗示NPC高度参与对遗传信息的一系列调控过程。

图1:植物NPC的邻近蛋白网络图谱

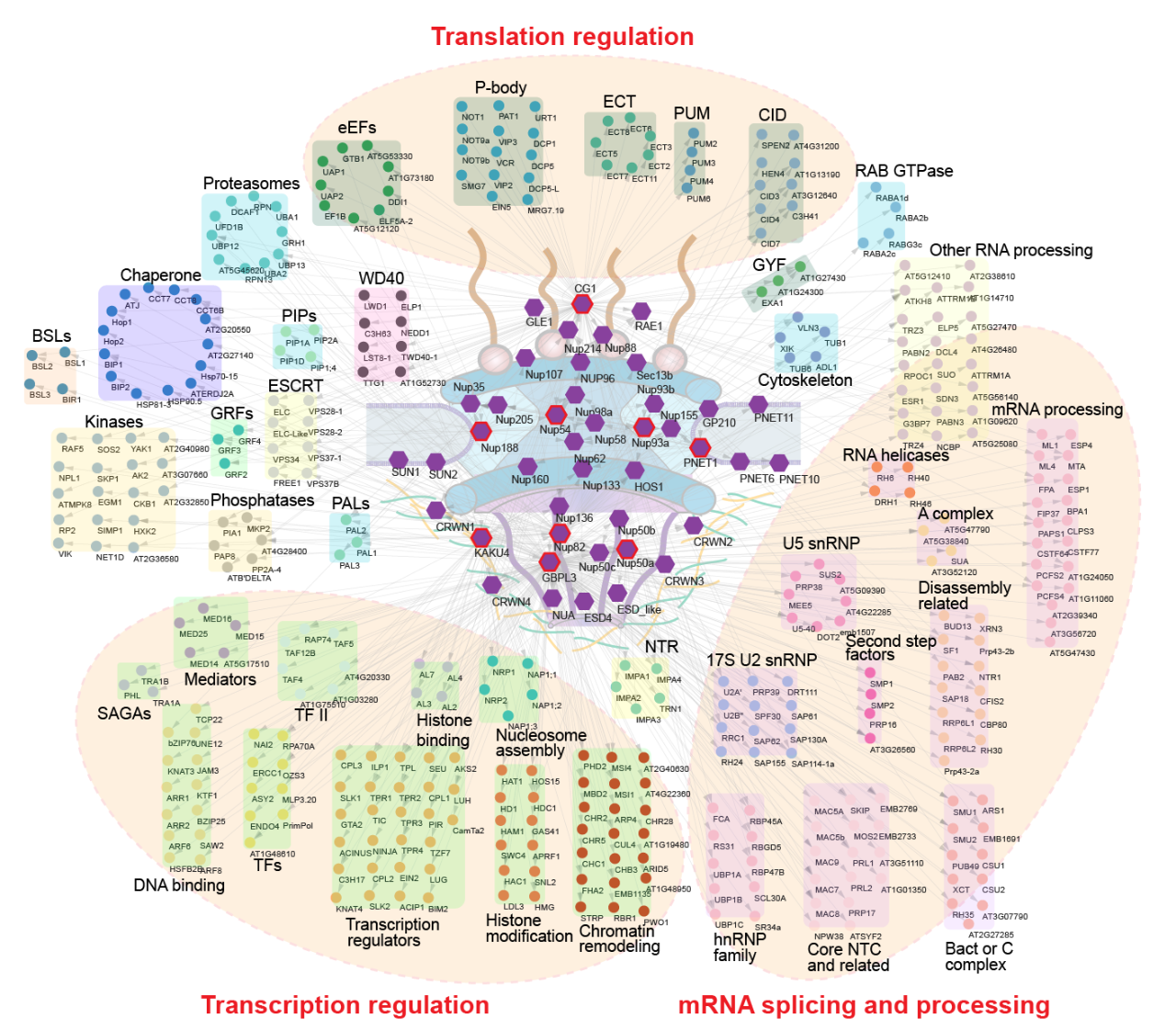

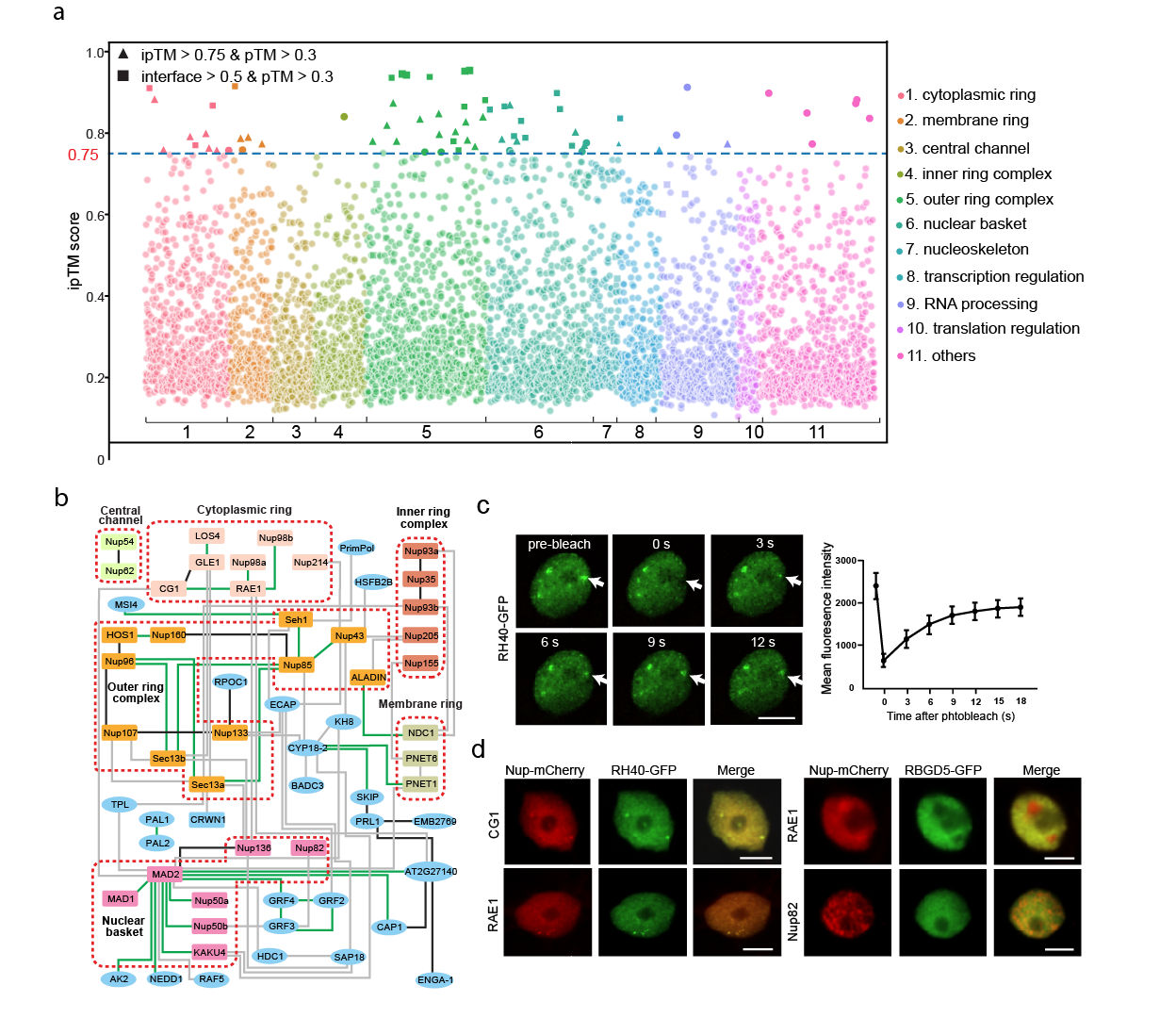

此外,借助生化、细胞、蛋白结构建模等方法,研究人员进一步揭示了NPC作为一个超越货物运输的多功能分子装配体,通过相分离与其周边的调控因子密切互作,从而参与调控mRNA代谢的多个步骤(图2)。这些新发现为深入研究NPC以及其周边调控因子的功能提供了线索;也为后续探索动、植物NPC的功能提供了一定的理论依据。

图2:a,气泡图展示AlphaFold预测的NPC周围蛋白-蛋白互作的ipTM 值;b,NPC核心成员与其附近的调控因子之间的互作网络图;c,NPC附近调控因子具有相分离的特性;d,NPC核心成员可以与其附近的调控因子共表达并诱导凝聚体的形成。

北京大学现代农业研究院的唐雨研究员为该论文的第一作者,加州大学伯克利分校的谷杨楠教授为该论文的通讯作者。本研究得到了美国国自然、农业部国家食品和农业(USDA)和山东省泰山学者的资助。

唐雨博士已入职北京大学现代农业研究院,组建独立实验室,正在招纳博士后、助理研究员和副研若干,欢迎有植物细胞分子生物学、遗传学、生物信息学、农学或者园艺学相关研究背景的优秀青年加入。唐雨科研团队信息:http://www.pku-iaas.edu.cn/list_38/996.html;联系方式:yu.tang@pku-iaas.edu.cn。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1038/s41477-024-01698-9

参考文献

1 Pascual-Garcia, P. & Capelson, M. The nuclear pore complex and the genome: organizing and regulatory principles. Current Opinion in Genetics & Development 67, 142-150 (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gde.2021.01.005

2 Kuhn, T. M. & Capelson, M. Nuclear Pore Proteins in Regulation of Chromatin State. Cells 8 (2019). https://doi.org/10.3390/cells8111414

3 Dickson, C. F. et al. The HIV capsid mimics karyopherin engagement of FG-nucleoporins. Nature 626, 836-842 (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-023-06969-7

https://m.sciencenet.cn/blog-3423233-1435171.html

上一篇:《自然—生物医学工程》:曹罡/戴金霞团队合作开发新型空间组学技术MiP-seq

下一篇:《细胞》:金鑫团队开发高通量的体内CRISPR筛选平台