博文

ICM综述 | 华东理工大学李春忠教授、李宇航教授团队:镍单原子催化剂在电催化CO₂还原中的最新进展

||

ICM—以应用为导向的高水平创新研究

文章简介

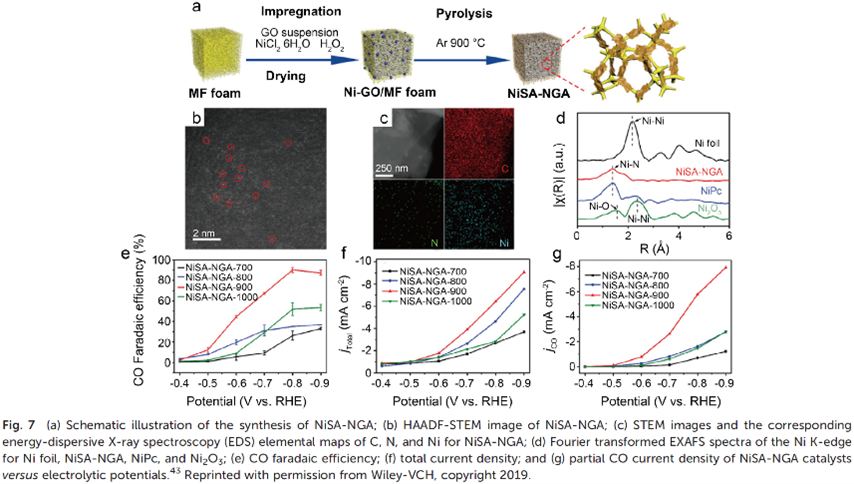

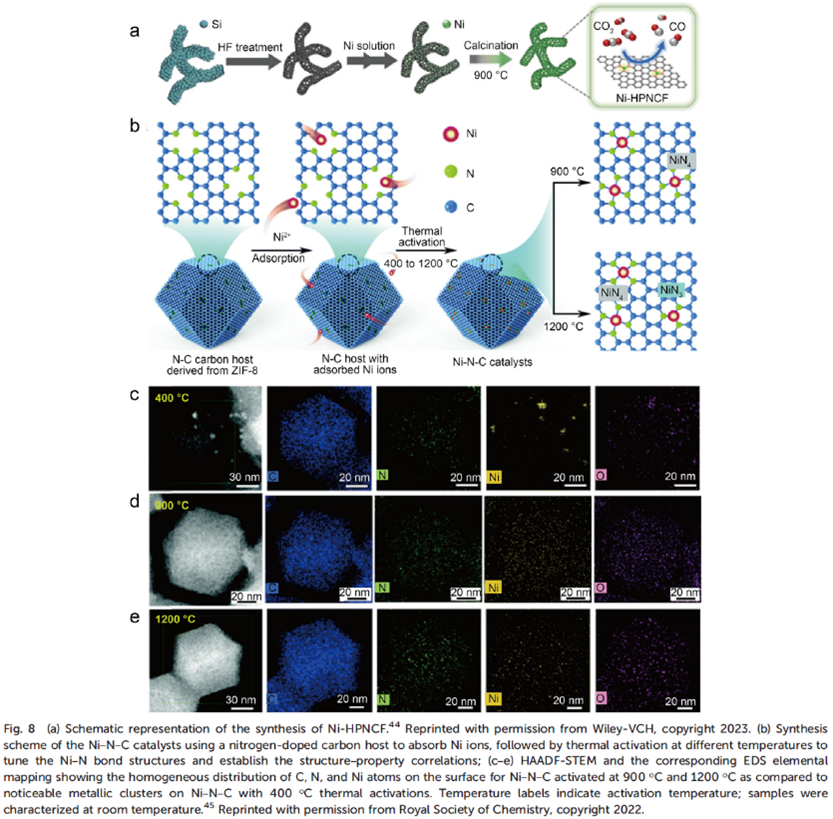

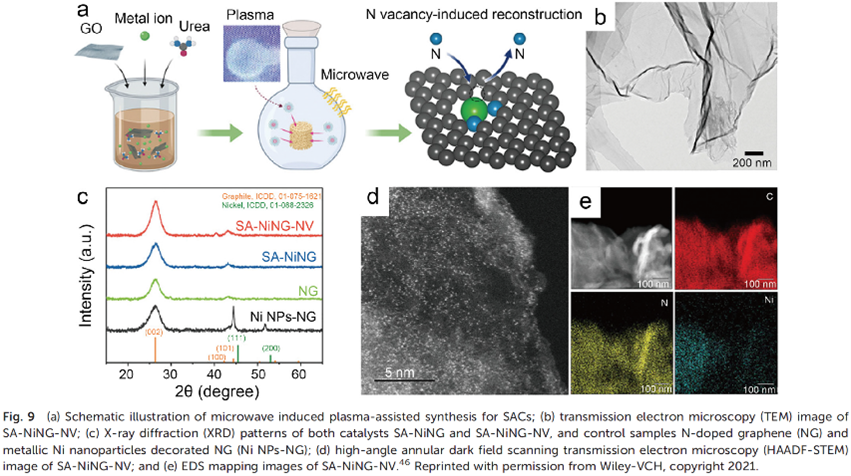

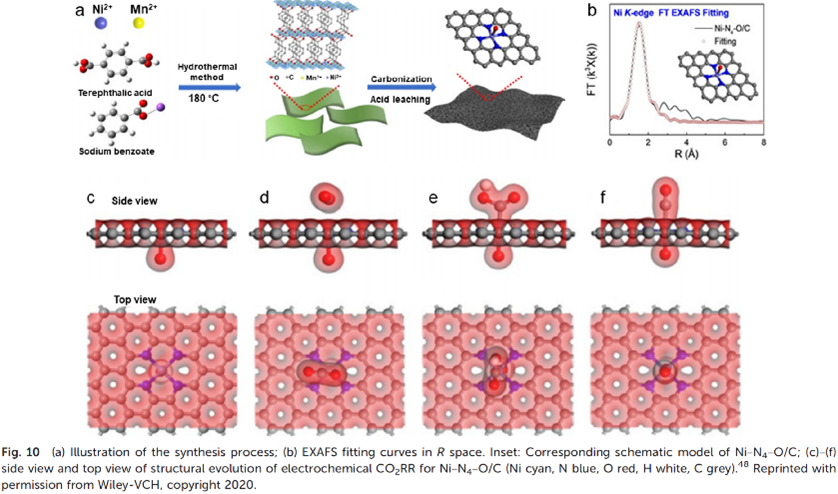

随着全球能源需求的不断增长和温室效应的加剧,开发可持续的能源转化技术刻不容缓。电催化二氧化碳还原(CO2RR)被认为是缓解能源危机和温室效应的有效策略,通过将二氧化碳(CO2)催化还原为增值燃料和化学品,如一氧化碳(CO),不仅能够缓解CO2排放带来的环境问题,还能为化工生产提供原料。单原子催化剂(SACs)因其高原子利用率、丰富的活性位点和卓越的催化性能而备受关注。镍(Ni)由于其独特的电子结构和优异的催化性能,在单原子催化剂中得到了广泛应用,镍单原子催化剂(Ni SACs)在电催化CO2还原中表现出了优异的活性和选择性。

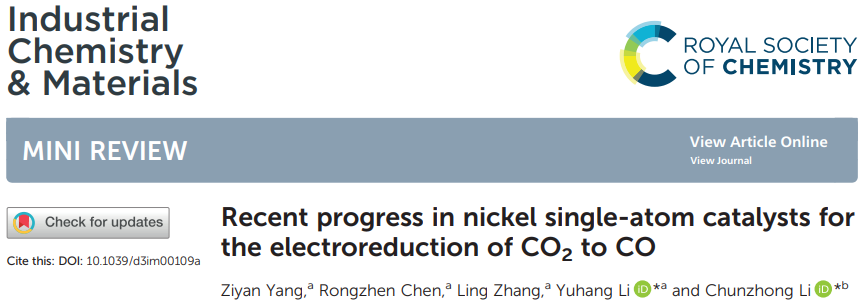

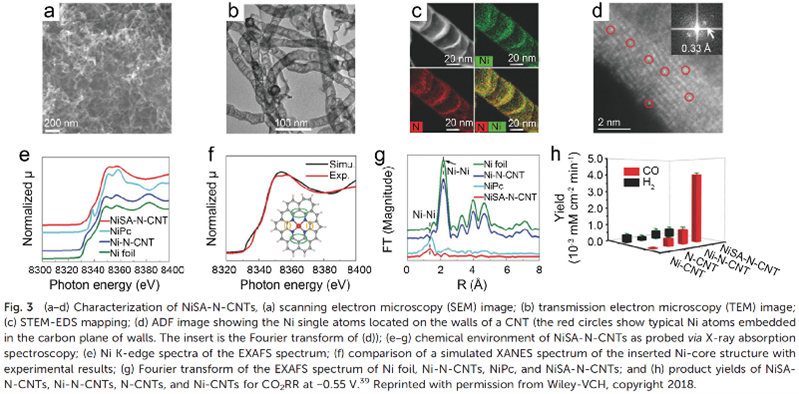

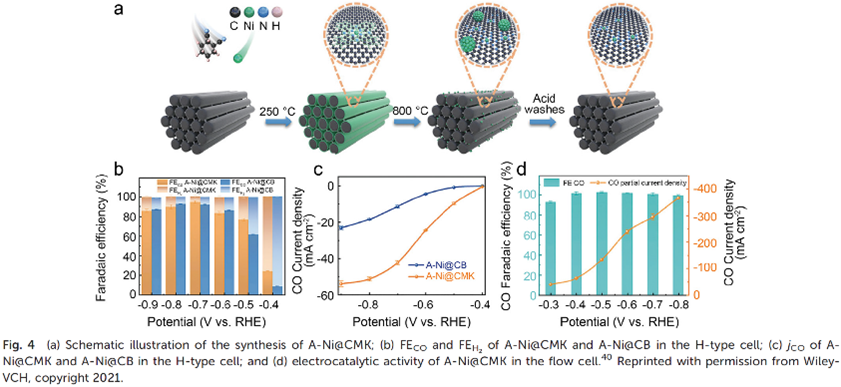

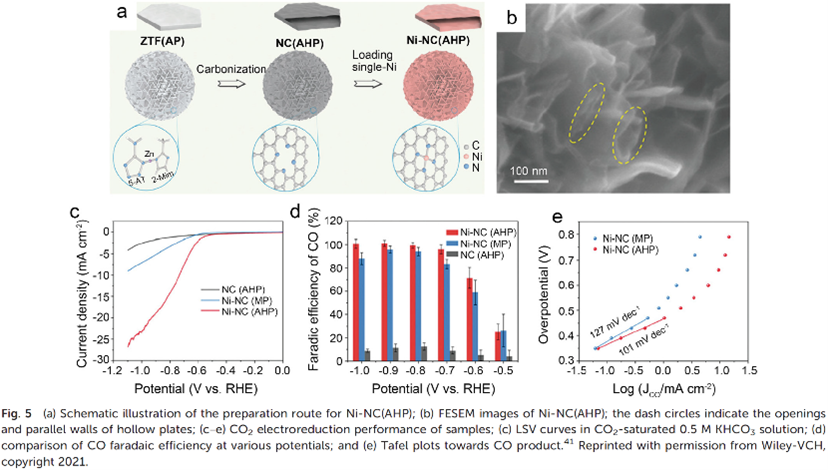

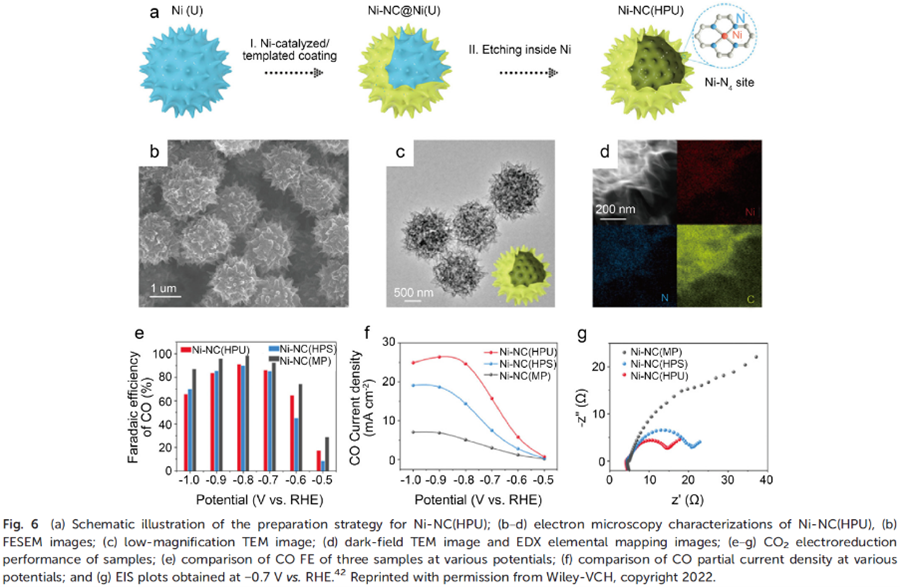

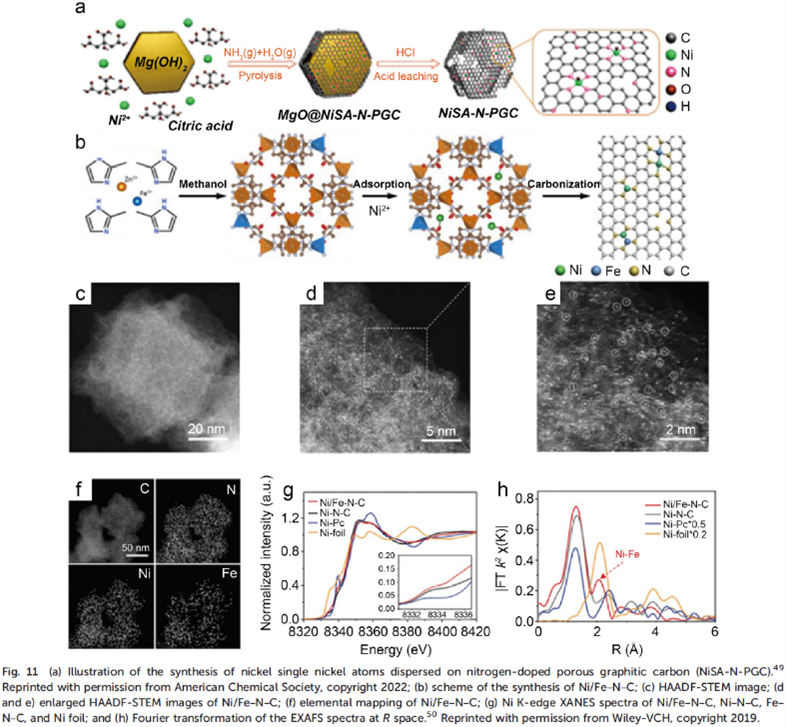

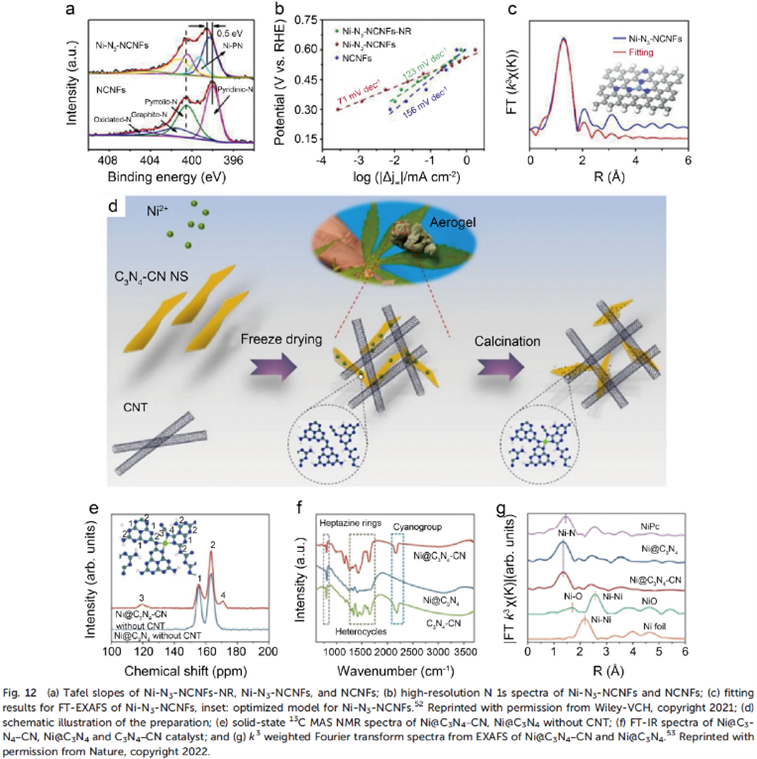

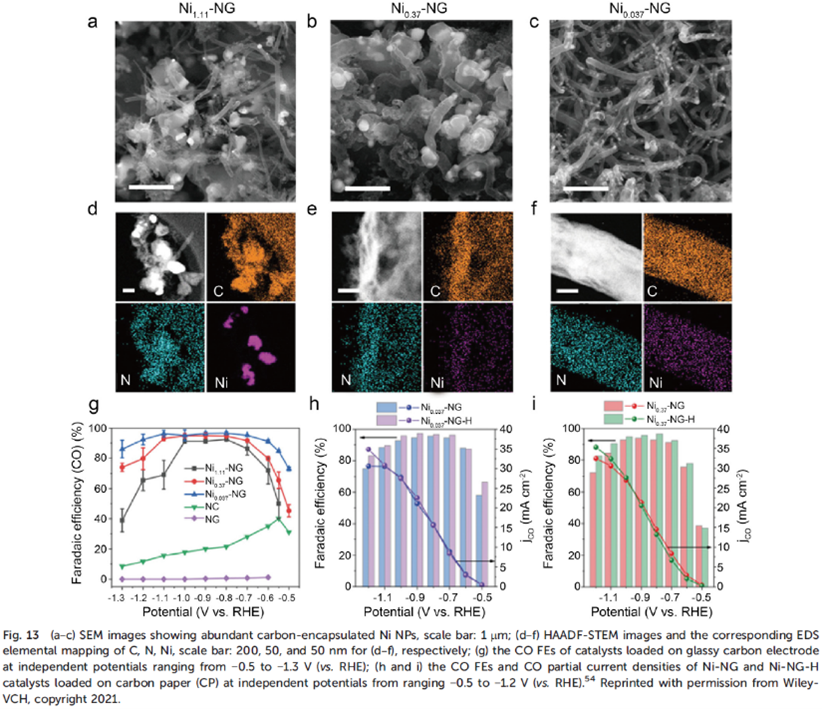

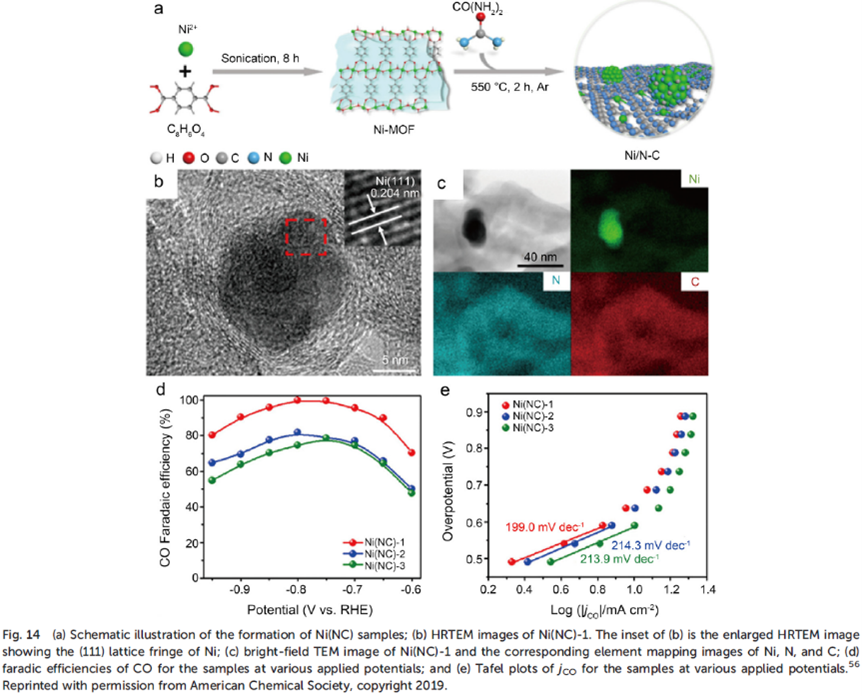

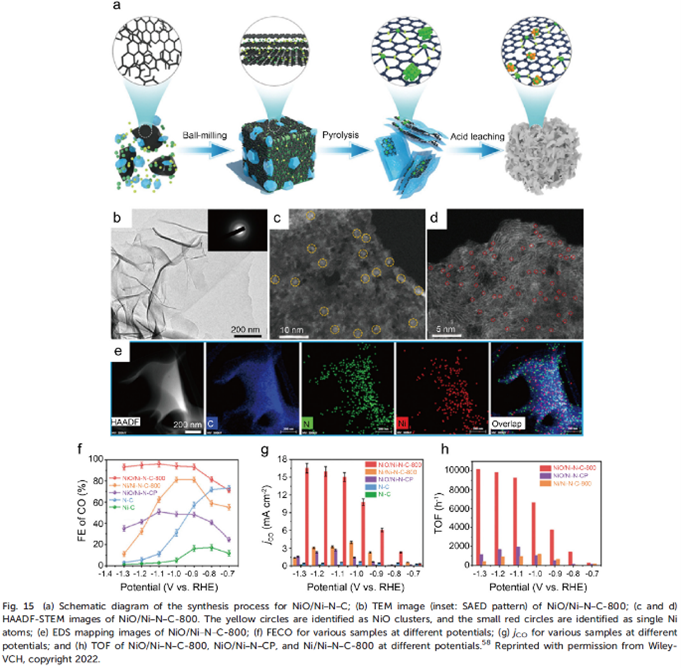

华东理工大学李春忠教授、李宇航教授团队的最新综述介绍了镍单原子催化剂在CO2电催化还原中的基本原理,解释了单原子催化剂如何通过增加活性位点来提高催化效率。然后,根据不同的性能优化策略,将镍单原子催化剂分为三类,并详细讨论了每一类催化剂的合成方法、形貌特征、催化性能及相关的理论计算研究。最后,文章还对镍单原子催化剂在实际应用中面临的挑战进行了深入分析,并展望了未来的研究方向和发展前景。这篇综述为研究镍单原子催化剂在CO2电催化还原中的应用提供了全面的理论基础和实践指导。

图文摘要:Ni SACs应用于CO2RR的性能优化策略

上述成果发表在Industrial Chemistry & Materials,题为:Recent progress in nickel single-atom catalysts for the electroreduction of CO2 to CO。欢迎扫描下方二维码或者点击文末“阅读原文”免费阅读、下载!

扫二维码|查看原文

https://doi.org/10.1039/D3IM00109A

本文亮点

★ 介绍了Ni SACs电催化还原CO2生成CO的基本原理;

★ 总结了CO2RR 中Ni SACs的三种催化性能优化策略;

★ 展望了未来Ni SACs的应用前景和研究方向。

图文导读

1 Introduction

2 Fundamental mechanisms

2.1 Reaction pathway

2.2 Active sites

3 Classification of Ni SACs

3.1 Different structures of supports

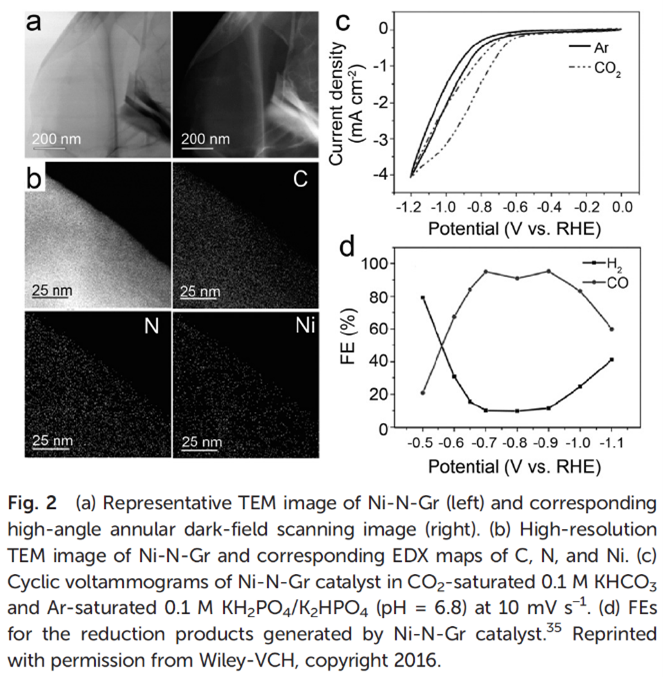

3.1.1 Graphene and derivatives

3.1.2 Mesoporous carbon and derivatives

3.1.3 Others

3.2 Coordination structure regulation

3.2.1 Tuning coordination numbers

3.2.2 Creating vacancies

3.2.3 Diversifying coordination atom species

3.3 Surface modification

3.3.1 Structure modulation of catalysts

3.3.2 Reaction interface engineering

4 Summary and perspectives

4.1 Summary

4.2 Perspectives

总结与展望

本文综述了Ni SACs在电催化CO2还原生成CO中的路径和活性位点结构的表征方法,并根据催化性能优化策略,将近年报道的Ni SACs分为三类:不同结构的载体、配位结构调控和表面修饰。通过调节配位原子种类、引入轴向杂原子配位和表面功能基团等策略,Ni SACs在催化性能上可得到显著提升。氮掺杂碳有助于锚定中心金属原子并稳定配位结构,镍-氮掺杂碳(Ni-N-C)催化剂在CO2电催化还原为CO方面取得了显著进展,但仍存在许多问题需要解决。优秀的Ni单原子催化剂应具备卓越的原子利用率、活性、选择性和稳定性。为应对这些挑战,未来的研究可从以下几个方面着手:

1. 改进配位结构的单一性:

通过如火焰喷射热解等方法,提供均匀的合成环境,以实现单一配位环境的活性位点。

2. 创新配位结构类型:

通过物理化学方法打破原有电子结构平衡,更换或调整配位原子种类和数量,以显著提升催化效率。

3. 设计多位点催化剂:

将镍与其他金属原子结合,形成协同效应,提高催化性能。例如,Ni和Cu结合的双位点催化剂能够分别促进*COOH中间体的吸附和C–C偶联反应,可能生成高选择性的多碳产物。

4. 提高镍的负载量:

镍的负载量与催化剂的内在活性正相关。通过在N掺杂的碳基底上构建缺陷来稳定结构,并采用微波等离子诱导和飞秒激光等合成方法,以提高单原子的稳定性并防止金属原子团聚。

5. 开发更多种类的基底材料:

如三维多孔结构的气凝胶,可以增加活性位点的暴露,防止金属原子团聚,提升催化性能。

6. 探索更多的操作表征技术:

尤其是原位技术,以揭示真实的反应机制并优化催化剂设计。这包括原位红外、原位拉曼和原位电子显微镜等技术,能够在反应过程中直接观察活性位点的演变。

7. 优化电解池设计:

通过改进流动电池和固体氧化物电解池等装置,提高能量效率和反应寿命,满足工业应用需求。例如,膜电极组件电解池和固体氧化物电解池都具有很好的工业应用前景。

8. 研究电解质的微观机制:

电解质的pH值和离子类型对传质速率和反应中间体的稳定性有关键影响。通过在强酸性电解质中添加碱金属离子以抑制析氢反应和利用离子液体电解质提高CO2溶解度等方法,进一步提升催化性能。

编辑/排版:ICM编辑部

文章信息

Z. Yang, R. Chen, L. Zhang, Y. Li and C. Li, Recent progress in nickel single-atom catalysts for the electroreduction of CO2 to CO, Industrial Chemistry & Materials, 2024, https://doi.org/10.1039/D3IM00109A

ICM相关文章

Multicomponent Catalyst Design for CO2/N2/NOx Electroreduction,https://doi.org/10.1039/D2IM00056C

2. 高温熔盐中二氧化碳捕捉和电还原技术综述:操作过程参数及其影响

Overview of CO2 capture and electrolysis technology in molten salts: Operational parameters and their effects, https://doi.org/10.1039/D3IM00011G

Electrochemical CO2 reduction with ionic liquids: Reviewing and evaluating,https://doi.org/10.1039/D2IM00055E

4. ICM 图文目录 | Volume 2 Issue 1

👇点击图片查看整期详解👇

▶▷ https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/im#!issueid=im002001&type=current&issnprint=2755-2608

期刊简介

Industrial Chemistry & Materials (ICM) 目前已被美国化学文摘(CA)、DOAJ、Google Scholar检索,是中国科学院主管,中国科学院过程工程研究所主办,英国皇家化学会(RSC)全球出版发行的Open Access英文期刊,由中国科学院过程工程研究所张锁江院士担任主编。ICM 以化学、化工、材料为学科基础,以交叉为特色,以应用为导向,重点关注工业过程中化学问题、高端材料创制中过程科学的国际前沿和重大技术突破,目前对读者作者双向免费。欢迎广大科研工作者积极投稿、阅读和分享!

期刊网站:https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/industrial-chemistry-materials

投稿网址:https://mc.manuscriptcentral.com/icmat

联系邮箱:icm@rsc.org; icm@ipe.ac.cn

联系电话:010-82612330

微信公众号:ICM工业化学与材料

Twitter & Facebook:@IndChemMater

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/industial-chemistry-materials/

Blog: https://blogs.rsc.org/im/?doing_wp_cron=1713430605.5967619419097900390625

https://m.sciencenet.cn/blog-3388879-1438159.html

上一篇:ICM论文 | 厦门大学侯旭教授团队:电响应液体门控系统引领微气泡生成技术革新