博文

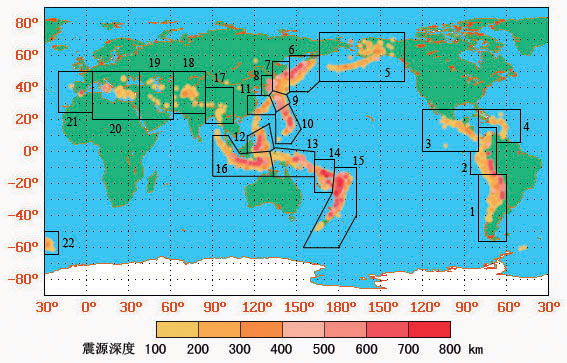

地震地热说原理——地震地幔柱的概念及其全球分布

|||

|

地震地幔柱 |

区域:矩形或多边形 |

活动特征* |

性 质 |

|

|

经 度 |

纬 度 |

|||

|

01南智利 |

-80°~-60° |

-55°~-12° |

M≥4.0,21710, Mmax=8.8,Hmax=650km,活火山 |

超级地幔柱,树形 |

|

02北智利 |

7:-80 15,-82 0,-84 -5,-84 -13,-67 -13,-67 15,-80 15 |

M≥4.0,7671 Mmax=7.8Hmax=655km,活火山 |

树形 |

|

|

03危地马拉 |

-120°~-80° |

0°~23° |

M≥4.0,17401 Mmax=8.0,Hmax=307km,活火山 |

树形 |

|

04海地 |

7:-85 15,-65 15,-65 6,-50 6,-50 25,-85 25,-85 15 |

M≥4.0,3291, Mmax=7.5,Hmax=255km,活火山 |

桶状 |

|

|

05白令海 |

167°~-133° |

45°~75° |

M≥4.0,18274, Mmax=8.5,Hmax=421km,活火山 |

壁状 |

|

06鄂霍茨克海 |

7:168 55,170 60,155 60,144 50,144 41,155 41,168 55 |

M≥4.0,18075, Mmax=8.3,Hmax=678km,活火山 |

超级地幔柱,扇状 |

|

|

07日本 |

8:150 41,144 41,144 56,138 56,137 50,137 39,144 34,150 41 |

M≥4.0,8386, Mmax=9.0,Hmax=605km,活火山 |

超级地幔柱 |

|

|

08中国珲春 |

125°~137° |

39°~50° |

M≥4.0,210, Mmax=7.3,Hmax=590km,历史火山 |

潜在 |

|

09北马里亚纳 |

8:144 34,137 39,131 39,132 34,136 28,140 23,148 24,144 34 |

M≥4.0,12045, Mmax=7.4,Hmax=656km,活火山 |

壁状 |

|

|

10南马里亚纳 |

7:148 24,140 23,135 10,125 2,151 5,151 20,148 24 |

M≥4.0,10200, Mmax=7.6,Hmax=638km,活火山 |

树形 |

|

|

11台湾及琉球 |

6:136 28,132 34,130 36,120 26,125 21,136 28 |

M≥4.0,6116, Mmax=7.63,Hmax=322km,历史火山 |

壁状 |

|

|

12菲律宾 |

7:125 17,120 11,118 -2,128 -2,131 -1,131 15,125 17 |

M≥4.0,20686, Mmax=7.9,Hmax=678km,活火山 |

超级地幔柱,桶状 |

|

|

13所罗门 |

7:163 -15,163 0,135 2,132 0,133 -10,133 -15,163 -15 |

M≥4.0,27428, Mmax=8.2,Hmax=654km,活火山 |

超级地幔柱,树形 |

|

|

14西汤加 |

163°~177° |

-25°~-5° |

M≥4.0,15032, Mmax=7.9,Hmax=735km,活火山 |

树形 |

|

15东汤加 |

8:180 -15,175 -25,155 -25,155 -60,-167 -60,-167 -10,180 -10,180 -15 |

M≥4.0,36674, Mmax=8.1,Hmax=721km,活火山 |

超级地幔柱,树形 |

|

|

16印尼 |

9:133 -10,133 3,128 -2,118 -2,100 10,90 10,90 -15,133 -15,133 -10 |

M≥4.0,29100, Mmax=9.0,Hmax=675km,活火山 |

超级地幔柱,双树形 |

|

|

17缅甸 |

85°~105° |

17°~40° |

M≥4.0,5811, Mmax=7.9,Hmax=184km,活火山,腾冲1609 |

树形 |

|

18兴都库什** |

64°~90° |

25°~50° |

M≥4.0,12414, Mmax=7.6,Hmax=383km,历史火山 |

树形 |

|

19东地中海** |

39°~64° |

20°~50° |

M≥4.0,6280, Mmax=7.4,Hmax=183km,历史火山 |

树形 |

|

20中地中海 |

3°~39° |

20°~50° |

M≥4.0,12687, Mmax=7.7,Hmax=514km,活火山 |

树形 |

|

21西地中海 |

-20°~3° |

25°~50° |

M≥4.0,1020, Mmax=8.0,Hmax=634km,历史火山 |

潜在超级地幔柱 |

|

22南桑威奇 |

-30°~-20° |

-65°~-50° |

M≥4.0,3415, Mmax=7.4,Hmax=339km,活火山 |

桶状 |

|

F1马尼拉 |

7:125 21,120 26,117 20,117 12,120 11,125 17,125 21 |

M≥4.0,6075, Mmax=7.8,Hmax=286km,活火山 |

双树形 |

|

|

F2安达曼海 |

90°~100° |

10°~17° |

M≥4.0,2100, Mmax=7.5,Hmax=177km,活火山 |

桶状 |

|

F3北美洲 |

-140°~-95° |

23°~70° |

M≥4.0,8586, Mmax=7.6,Hmax=98km,活火山 |

|

https://m.sciencenet.cn/blog-552558-427778.html

上一篇:地震地热说原理—地震地热说的最早论述(代序)

下一篇:地震地热说原理——地震地幔柱的构造形态