博文

钱塘大义10:我为什么写中英对照双语教材?(图N幅)

||||

我写中英对照双语教材的原因归结起来主要有四个:

所以我想,一个人若在一段时间内同时完成两件事情,无疑是最经济的,这相当于延长了自己的人生。对学生来说,学习我的双语课程一方面学专业知识,另一方面学习英语知识,这是真正的“事半功倍”。

2、我是从北方来的南方人。有一句古语说:“北人读书如显处望月,南人学问如牖(读yǒu,意“窗户”)中窥日”。这怎么讲?看下面的相应的两幅图片大家可能有所顿悟。但我所追求的是南北两者的结合,也即要有“面”的宽广和“线”的深度。在中文教科书中,“面”的宽广一般是有的,但“线”的深度还要通过对外文文献的研究来体现。对此,我写的中英对照教材是初步的实践。

3、我的一个观点是,学习要追根探源。

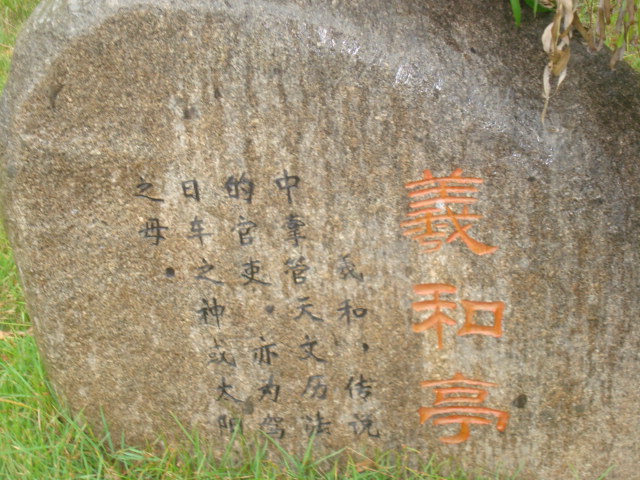

我们对屈原讲的“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”这句话耳熟能详;但说到它的真正的含义,我们一直是断章取义,结果也将我们累得要命。岂不知这一句的上一句是:“吾令羲和弥节兮,望崦嵫(an zi)而勿迫”(意为“我让赶车的神仙羲和停下来,已看到太阳落“山”的那个崦嵫山了,就不要再急着走了)。 可见屈原是相当重视民生的(下图为我们中国计量学院校园内的羲和亭,但愿有更多的人知其真意)。我的双语书原则上就是要避免出现这种误导或误读的问题,所以读我的书学生会将有关知识看得真真切切,明明白白。

4、对一个方面的知识要先搞明白才有发言权。

梁启超先生的一句话给我留下了深刻的印象。他说:“盖吾辈不治一学则已,既治一学,则第一步须先将此学之真相了解明确,第二步乃批评其是非得失”。我写的双语教材就是要解决两个问题或者说达到两个目的:一是“了解”,即对知识的解读和介绍;二是“批评”,即对知识的讨论与分析。无论如何,我自认为学生从中获益还是有保证的。

细想,还有另外一个原因,但在这里我就秘而不宣了。

https://m.sciencenet.cn/blog-39447-495064.html

上一篇:钱塘大义9:由《科学》(Science)上的两篇文章谈“科学证据”图

下一篇:Luan's comment on China currency exchange rate issue