博文

社会网络讲习班感受(二)

||||

这两天不方便上网,继续把第三天的一些情况回顾一下。有些东东可能不是很全,欢迎参加学习班的同仁补充。

https://m.sciencenet.cn/blog-113146-503967.html

上一篇:社会网络讲习班感受(一)

下一篇:未来网

2011年10月30日上午的第一位报告人是来自facebook的颜嵘,他题目是:Large-Scale

social Media Mining——Insights, methods and practice for social media analysis。他首先结合facebook介绍了social media的发展。Explosive worldwide growth of social media.Social media has a pervasive influence on

daily life. 然后提出What is social media?What makes up of social media? Social network VS social media.我自己感觉他主要是从Connect、Communication、Influence、Identity(People’s identities are comprised of our

social identity and our personal identity.Social profile similarity is important for

people to judge and trust unknown others.Social identity consists of many factors.) 他还介绍了People you may know(PYMK);strong ties、 weak ties、temporary tie(Weak ties enable the sharing of

information.);Latent Emotion –topic model等内容。他后面介绍了一些 facebook数据在实际生活、工作中的应用。当时觉得听到了不少来自企业界的许多东西,但并没有太多记录。期待看到他的PP之后再做补充。

第二位报告人是来自中国科学院的王跃飞教授。他的题目是“社会计算的展望。”他的主要研究领域为社会计算,以及智能系统和复杂系统的建模、分析和控制与管理。他是智能控制方面的国际知名学者,也是该领域的早期开拓者之一。王教授的讲解非常生动,尤其是他对“人肉搜索”的讲解让人印象深刻。与西安邮电学院的马老师交流时,我们都有同样的感受。如果把其它报告人传递给我们的是一些点的知识,那么王教授带给我们的是一个面。以前社会计算这个名词只是听说过,但其在此之前涉及到它出现的背景,它研究那些内容,这次听讲之后,有了一些新的理解和看法。王教授的内容很多,可惜时间关系,很多东西没有来得及详细介绍,希望能尽快看到他的PPT。

最后一天的下午安排的是一个panel。在嘉宾没有全来之前,清华大学的杨士强教授先给大家讲了一个“沟通与交流的艺术——浅谈大学生全面素质的培养”。这个内容虽然不是学术性的,但它也是学术交流中非常重要的技能。杨老师非常有激情,结合他自己的一些经历,给大家介绍了很多交流中应该掌握和注意的很多事例。然后,来自中国公安大学的王大卫教授介绍了网络发展过程中遇到的各种负面的问题及相关内容。之后,杨士强教授、程学旗教授、周涛教授、刘铁岩博士、王大卫教授和来自中国科学院的祝老师在主席台就座,一方面探讨了杨士强教授提出的“建设中国特色的SNS”等问题,另外回答了讲习班赏的一些问题。期间有很多应该很有意义的问题,但可能是由于有点疲劳,脑子有点转不动了,人没有记住多少。记得刘铁岩博士关于社会网络是不是一门学科,它的架构应该如何构建?这是一个我自己感兴趣的话题,可以没有深入探讨。另外大家关于 social media中的匿名与实名;social media如何解决人们的一些心理问题等也很有探讨的空间。

三天的时间很短,对于社会网络这个大的话题大家会有不同的看法和理解。

下面摘一段来自刘军翻译的《社会网络分析方法》(重庆大学出版社,2007)

社会网络分析的发展得益于多种学科和学派,这些学派在社会网络分析的发展过程中相互影响,时而汇聚交融,时而分道扬镳。但是,不管怎样,社会网络分析的主流学派在这个复杂的过程中清晰地构建起来的。这个学派中主要有如下三个传统:社会计量学者,他们通过研究小群体,在技术上从多方面推进了图论方法的发展;1930年代的哈佛学者,他们研究了人际关系模式,提出了“派系”这个概念;曼彻期特的人类学家,他们在前两种传统的基础上部落和乡村的“社区”关系结构。这些传统最终于1960年代和1970年代在哈佛大学又一次汇聚在一起,当前社会网络分析正是在那个时代出炉于哈佛。(P6)

......在一定意义上,网络只是管道,管道的结构固然重要,但是管道内流通的内容也是不能忽视的。社会网研究 的结果要结合抽象的“文化”、“地方性知识”等来说明。只有如此,我们才能理解、解释社会网络现象。

我自己感觉,社会网络是我们去看待事物的一种视角,关系和属性是两个最基本的出发点。社会网络在今天能够吸引更多的人来关注,这应该利益于互联网的发展,得益于微客等互联网应用的普及,得益于计算机技术的飞速发展。无论是在现实世界,还是在人们通过网络构筑的“虚拟空间”,网络都无处不在,社会网络的研究也会随着时间的推移而有更加丰富的内涵。

以下是CCFADL第25期“社会网络”现将部分讲者的PPT。暂时缺“周涛,王飞跃”老师的。

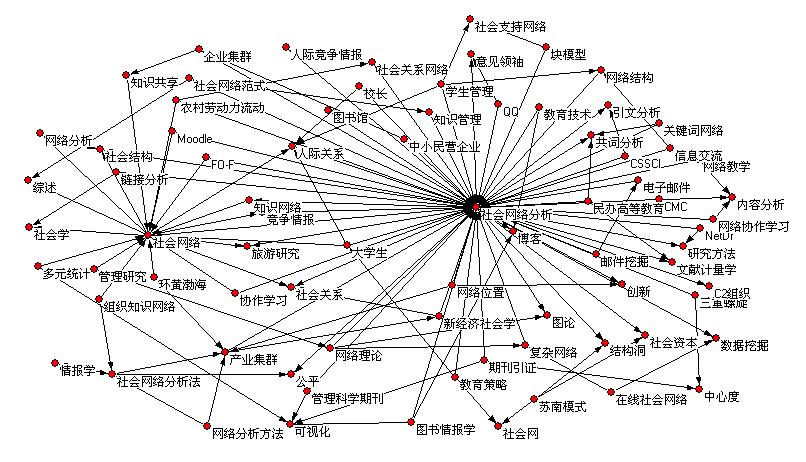

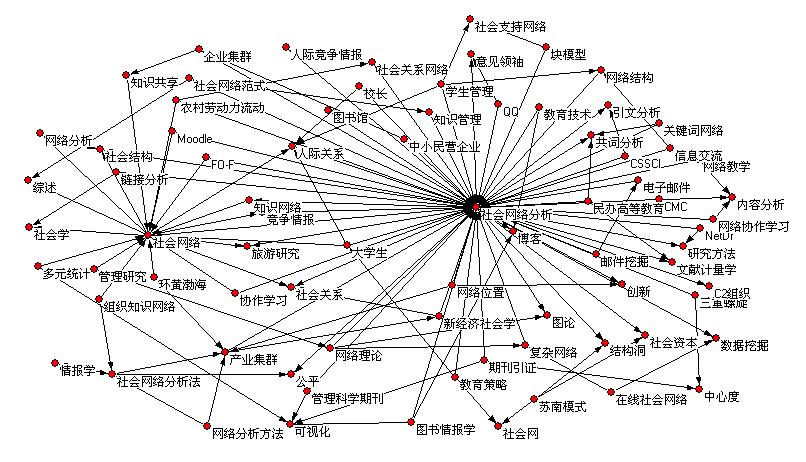

下图是对国内2003-2009年期间“社会网络分析”的一个共词网络,通过图也许可以看出国内目前在这方面做的一些研究内容。

https://m.sciencenet.cn/blog-113146-503967.html

上一篇:社会网络讲习班感受(一)

下一篇:未来网