博文

活着,不仅仅为自己,更为生存的群体

精选

精选

||||

两个多小时过去了,水族箱里的一群小虾还在不知疲倦地抱着一条身体比它们大很多的小鱼尸体在蚕食,它们是如此弱小,根本看不到它们“张嘴”吃食,似乎是用虾须和肢体一点点肢解着小鱼的尸体,再通过水流过滤到自己体内。几十只虾一起行动,互相配合,居然能使小鱼的尸体最终消失殆尽。小草虾作为俺家水族箱中最低极的动物,不过是俺以五元一两的价格从鱼市买来放进去打扫卫生用的,一向被俺看不起,因为没什么观赏性。然它们却是这里最讲集体主义的生物,它们靠触觉和嗅觉感知食物的存在,一旦发现有小鱼的尸体,立即会一传十,十传百,很快聚集起来,合力分享美食。其间,它们表现得很友好,很和谐,没有互相驱赶,互相攻击。

很多看起来很低等的生物,都有着很好的集体主义精神。见过蚁穴和蜂巢的人们,一定为它们建造得如此精巧而感叹,很难想像这些小东西是如何组织起来, 完成如此精细的工程。

小时候经常蹲在地下,观察蚂蚁,看着它们叼着一点木屑或馒头跑来跑去,嘲笑它们傻,竟做无用功,因为无论它们跑多少路,多忙活,也干不成什么大事。后来知道蚂蚁其实是非常了不起的小生物,因为成千上万的蚂蚁聚在一起,就会显示出神奇的力量和智慧,它们再也不像没有思维的低等生物。转瞬间,靠成千上万只蚂蚁构成的群体的力量,细小的“建筑颗粒”被叠加起来,立起了一根根柱子,搭起了一个个拱顶,最后,一个个美丽绝妙的弓顶小室呈现在我们面前,这就是蚂蚁大家庭为自己建造的“家”。

蜜蜂也总是以群居的形式生活。它们也是十分高明的建筑师,往往有上千上万只蜜蜂共同合作,还要经过精密的测量、计算、设计和指挥实施,最后建成一个具有几万间蜂房的蜂巢。这样一个系统工程的完成,需要绝对的智慧支持!

在蜜蜂社会中,组织十分严密。蜂儿们靠自己独特的方式相互传递着信息。比如,一只工蜂会靠自己美丽的舞姿告诉同伴们:“在北偏东方向800米有大片槐花,快去采蜜。”

当蜜蜂群体达到一定大的数量,就会发生分群,老蜂王带着它的一半家庭成员离巢而去,这种情景很像发生细胞的有丝分裂时的情景。一个蜂群自动分成两个几乎同样大小的两个部分,各自成为一个完整的群体。

许许多多单独的生物合并成一个生物整体,这种情景不仅仅发生在蚂蚁、蜜蜂这样的昆虫,从低等生物的细菌,到高等动物,许多都显示出了社会性的本质。

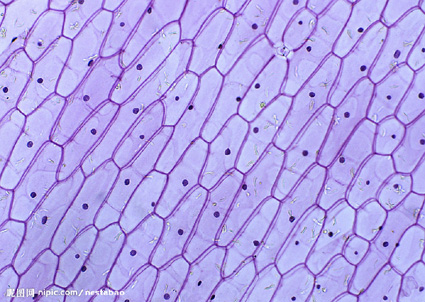

我们身体中一个细胞的作用无足轻重,但多个细胞按照一定的形式组织起来,构成一个个器官,能力就很惊人,比如,大脑能完成复杂的思维,鼻子有灵敏的嗅觉,肝脏具有排除毒素的能力。像一个蚂蚁、一只蜜蜂、一个细胞,单个存在的时候可能什么也做不成,谈不上是什么智慧的个体,但集体的力量是无穷的,因为它可以组成协调有序的智慧群体,就像一个协调有序的社会。在这个社会中,个体之间通过某种渠道传播信息,统一行动,去完成一项项伟大的工程。正可谓“众擎易举”“众人拾柴火焰高”。

因为是生物群体,才有生命的智慧和奇迹,因为是生命的群体,才有繁衍强大的基础。

最具社会性的,当属我们人类。什么时候,我们都不能忽视我们作为生物群体的特性,人类生存在这个星球,更应发挥群体的力量,互相依存,互相帮助,才能开创美好生活。社会的进步和稳定,需要大家的合力。

活着,不仅仅为了自己,也为了这个群体,小到一个家庭,大到一个社会。人活着,就应该承担起一份社会责任,明确在集体中的地位。

也需不需要讲很多的大道理,进行大张旗鼓的形式教育。只要记住我们是群体中的一分子,我们需要集体主义的智慧和生存的需求,那么,我们这个社会也许就会涌现出更多的“雷锋”。价值观的教育一定要讲求方式方法,要讲科学。

蚁巢

蜂巢

细胞组织

(图片来自百度图片)

https://m.sciencenet.cn/blog-438991-550362.html

上一篇:业内杂感之七:令人纠结的著作权麻烦

下一篇:从茅广军到曹廷炳:关爱生命,关注抑郁