博文

语言文字的约定俗成

|||

语言文字所谓约定俗成,并不是少数人某一次约定的贡献。教科书和词典是记录约定俗成的产物,它们记录的是公众使用语言文字的惯例和规律。真正的约定俗成是人们每一次成功使用语言文字的核实过程和最终成果。

语言的形成靠的是约定俗成过程。个别人在个别场合难免会有背离语言系统的现象。有些人有残疾,不能够地道地使用语言。幼儿还没有完全学会语言。参与交际的还有外族人士。那里充满多种离散的可能。但是使用语言的共同方式却能够在全部交际活动中精确筛选出来。

语言文字不是接力棒,而是复制品。接力棒是一个人传递给另一个人的东西。它从一个人的手转移到另一个人的手中,接力棒还是那根接力棒,没有明显的变化。我们经常以为文字就是那种东西。昨天写的字今天还在,一千年以前的字可以保存到今天。教科书干脆就说,文字的特点可以长久保留。老师教孩子会使用识字卡片。去年使用的识字卡片今年拿出来还可以继续使用。这就给了我们错觉,以为文字就像接力帮一样,是永远不会变的。文字大体不会变是事实,但是文字的本质不是接力棒,而是复制品。它是一次一次使用的产品。你写一张字条必须使用文字,你把它写给谁,对方看到了字条基本上就完成了使用文字任务。这才是文字的真正使命。文字可以长期保存,一般来说也是为了以后使用它的需要才保留的。有声语言就更加如此了。有声语言使用声音。声音一般都不必长时间保留。没有录音机的时代,声音是无法保留的。说出来的语词当然也都是复制品。即便录音带,也是一次保留一次的录音事实,只能够代表每一次说话的记录,不可能起到接力棒的作用。

说起复制品,必须复制出原来的样子,这就离不开人加工语言文字的特点了。它要求人们使用同样的方式去生产出一模一样的语言文字产品。不说现代复制技术,自古以来人们都会复制同样的语言文字,这是人们习以为常的能力和本事。

语言文字是在人间广泛流传的产品。任何人使用语言文字都必须参照那里的产品去复制它,不能够任意制造。人间流传的那种产品也都是人们交流的东西,全都是别人生产的。或者说,每一个人都在制造模板,它就是所有其他人模仿的样板。只要是能够成功交际的语言文字产品都是合格的产品。人人都是语言文字模板的生产者。那里的领头人是谁,是找不出来的。

人人都有模仿别人去自行生产语言文字的能力。有声语言靠个人的耳朵去倾听,靠自己的嘴巴去发出声音。那里还有个人大脑的参与。尤其重要的是,声音——耳朵——大脑——嘴巴组成了一个循环的链条。人人都有那种链条。人和人连接的环节是声音。声音是人和人可以交流的唯一环节,其他都是个人的环节,是没有办法在人间直接起连接作用的。文字的循环链条是图像——眼睛——大脑——双手。在这里,图像是人和人可以交流的另一种唯一的环节。

值得注意的是,在这两种链条中,从嘴巴到耳朵,从双手到眼睛,都属于一种特殊的环节,是个人语言文字产品和别人语言文字产品互相对证和验证的地方。这种对证或验证都是在大脑帮助下人人都可以做到的。这几乎在每一次使用语言文字的时候每个人自觉或不自觉就发生的过程。把自己的语言文字跟别人的语言文字对比,去验证,去纠正自己的偏差,甚至养成正确的习惯,变得习以为常,这是极其重要的过程。这就是所谓信息反馈过程。

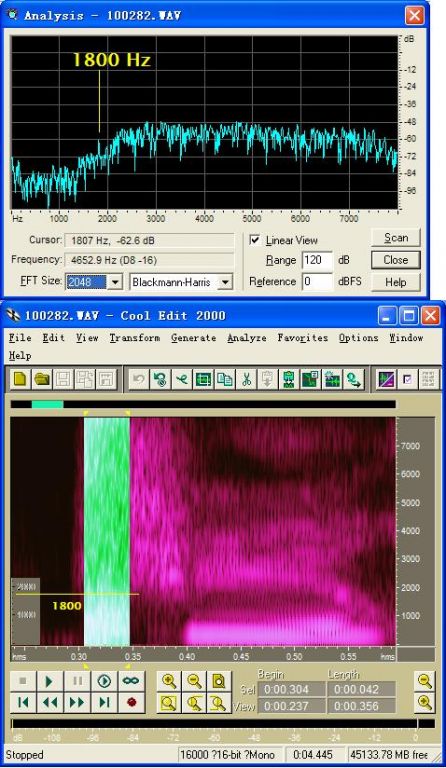

人们在信息反馈过程中纠正偏差的能力是很厉害的。小学生在音乐课上做视唱练习,可以把琴声、听觉、跟唱做到极其精确,而且还能够记住乐谱上的音符,养成正确歌唱的习惯。不说人眼捕捉文字图像的能力,人耳朵分辨声音的能力也是非常厉害的。拿汉语拼音来说,我们很容易捕捉语流过程中不断出现的 f 、s 、sh 、x 、h 的声音。那些声音不太一样,引起蜗管内淋巴液共振,带动基底膜上一定部位毛细胞的数十根毛颤动,毛细胞给大脑送去相关的神经冲动信息,也就分辨出不同的声音来了。人耳可以分辨 20 ~ 20000 Hz 范围内的声音,那些辅音就是这一听觉域中出现的声音成分。

语言的形成靠的是约定俗成过程。个别人在个别场合难免会有背离语言系统的现象。有些人有残疾,不能够地道地使用语言。幼儿还没有完全学会语言。参与交际的还有外族人士。那里充满多种离散的可能。但是使用语言的共同方式却能够在全部交际活动中精确筛选出来。

语言文字不是接力棒,而是复制品。接力棒是一个人传递给另一个人的东西。它从一个人的手转移到另一个人的手中,接力棒还是那根接力棒,没有明显的变化。我们经常以为文字就是那种东西。昨天写的字今天还在,一千年以前的字可以保存到今天。教科书干脆就说,文字的特点可以长久保留。老师教孩子会使用识字卡片。去年使用的识字卡片今年拿出来还可以继续使用。这就给了我们错觉,以为文字就像接力帮一样,是永远不会变的。文字大体不会变是事实,但是文字的本质不是接力棒,而是复制品。它是一次一次使用的产品。你写一张字条必须使用文字,你把它写给谁,对方看到了字条基本上就完成了使用文字任务。这才是文字的真正使命。文字可以长期保存,一般来说也是为了以后使用它的需要才保留的。有声语言就更加如此了。有声语言使用声音。声音一般都不必长时间保留。没有录音机的时代,声音是无法保留的。说出来的语词当然也都是复制品。即便录音带,也是一次保留一次的录音事实,只能够代表每一次说话的记录,不可能起到接力棒的作用。

说起复制品,必须复制出原来的样子,这就离不开人加工语言文字的特点了。它要求人们使用同样的方式去生产出一模一样的语言文字产品。不说现代复制技术,自古以来人们都会复制同样的语言文字,这是人们习以为常的能力和本事。

语言文字是在人间广泛流传的产品。任何人使用语言文字都必须参照那里的产品去复制它,不能够任意制造。人间流传的那种产品也都是人们交流的东西,全都是别人生产的。或者说,每一个人都在制造模板,它就是所有其他人模仿的样板。只要是能够成功交际的语言文字产品都是合格的产品。人人都是语言文字模板的生产者。那里的领头人是谁,是找不出来的。

人人都有模仿别人去自行生产语言文字的能力。有声语言靠个人的耳朵去倾听,靠自己的嘴巴去发出声音。那里还有个人大脑的参与。尤其重要的是,声音——耳朵——大脑——嘴巴组成了一个循环的链条。人人都有那种链条。人和人连接的环节是声音。声音是人和人可以交流的唯一环节,其他都是个人的环节,是没有办法在人间直接起连接作用的。文字的循环链条是图像——眼睛——大脑——双手。在这里,图像是人和人可以交流的另一种唯一的环节。

值得注意的是,在这两种链条中,从嘴巴到耳朵,从双手到眼睛,都属于一种特殊的环节,是个人语言文字产品和别人语言文字产品互相对证和验证的地方。这种对证或验证都是在大脑帮助下人人都可以做到的。这几乎在每一次使用语言文字的时候每个人自觉或不自觉就发生的过程。把自己的语言文字跟别人的语言文字对比,去验证,去纠正自己的偏差,甚至养成正确的习惯,变得习以为常,这是极其重要的过程。这就是所谓信息反馈过程。

人们在信息反馈过程中纠正偏差的能力是很厉害的。小学生在音乐课上做视唱练习,可以把琴声、听觉、跟唱做到极其精确,而且还能够记住乐谱上的音符,养成正确歌唱的习惯。不说人眼捕捉文字图像的能力,人耳朵分辨声音的能力也是非常厉害的。拿汉语拼音来说,我们很容易捕捉语流过程中不断出现的 f 、s 、sh 、x 、h 的声音。那些声音不太一样,引起蜗管内淋巴液共振,带动基底膜上一定部位毛细胞的数十根毛颤动,毛细胞给大脑送去相关的神经冲动信息,也就分辨出不同的声音来了。人耳可以分辨 20 ~ 20000 Hz 范围内的声音,那些辅音就是这一听觉域中出现的声音成分。

https://m.sciencenet.cn/blog-781460-614273.html

上一篇:声义统一体

下一篇:汉语韵律实例