博文

读《技术与学习—论信息化学习方式》

|||

读《技术与学习—论信息化学习方式》

By FU-XY

北师大李芒教授的这本书主要研究了新型学习方式——信息化学习方式。揭示了信息化学习方式中的历史与现实、技术与人、本质与形态的基本规律。提出了影响信息化学习方式发展的双动力说和信息化学习方式发展的三阶段说。指出学习是人的一种自我更新的生存活动,信息化学习方式的本质是人的信息化生存。本书对“技术工具论”进行了深刻反思,指出人的认识和思想能力的不断提高,最终决定了信息技术的命运,并回答了信息技术与师生的关系问题,提出了“现代信息素养”的概念,并赋予其独特的内涵。初步搭建了一个研究信息化学习方式的理论框架和概念体系,进而进行形态学研究,提出信息化学习方式的设计策略。

一、信息化学习方式研究的可行性分析

作者认为教学是教学论的逻辑和研究起点,学习可以作为研究对象来看待,但这是有条件的,在必须研究教的情况下,可以将学习作为研究对象。教学作为一个事物,是由一对具有辩证关系的要素所组成的,对它的研究既应该进行综合研究,同时也应该进行分析研究。如果进行分析研究,就必然需要面对学习,因此学习也就作为了教学论研究对象中的一个组成部分,也就是研究起点的组成部分之一,由此可以推导出信息化学习方式可以作为教学论研究起点的一部分,所以研究信息化学习方式具有合法性和可能性。

二、相关概念解读

既然本书探讨的是信息化学习方式,在具体探讨信息化学习方式之前,我们必须要搞清楚几个概念,什么是学习,学习方式等等。

(一)学习

按照形式逻辑的三段论,推理出:学习是人的一种自我更新的生存活动,是人的一种积极的绽放状态,有不断发展、超越和积极向上之意。

所谓学习方式是指学生在学习过程中所表现出来的学习活动的基本形式,揭示了学习的活动取向。

(二)学习方式

关于学习方式的本质问题,近年来一些学者进行了为数不多的讨论,总结他们的研究成果,基本可以归纳为:“生产方式说”、“认识方式说”、“存在方式说”三种观点。我们可以将桑新民教授的思想称之为“生产方式说”。作者认为:“学习方式的本质是人的生存方式,是学生自我更新时所表现出来的样式。”生存与存在之不同点在于生存更加积极,更加强调发展。从根本上说,学习方式的本质是学生的生存方式,使学生自我更新时所表现出来的样式。学习方式具有自我超越、自我更新、自我发展的特性。同时,学习方式所表现出来的是主体与主体、主体与客体的特定关系,是在一定的社会条件下和社会历史阶段上,人们对学习活动中主体与主体、主体与客体关系的特定的规范性认识。本书中,作者提到,可以将学习方式的表现形态概括为五个基本方面—接受、探究、自主、合作和体验。在此需要指出的是,学习方式形态的表现是灵活多样的,面对不同的学习任务会有比较适用的、不同的学习方式,并且学习方式的真实表现并不是单一运行、一以贯之的,而常常是有机组合式运行,一种学习方式不可能全面解决学习问题、达成学习目标。其次,学习方式的形态也应该是一个动态的过程,是一个不断生成、发展的过程。最后,学习方式的运用具有鲜明的个体差异性。

(三)信息化

作者认为,信息化就是指信息产业大发展,人们加强了对信息的认识,在各行各业中广泛地运用信息技术。信息化是一个动态变化的过程,是由于信息技术的发展向信息社会迈进的动态过程。信息化还表现出一种区别于以往人类社会的本质属性,信息化还表现出是一种状态,是一个社会发展水平的标志。

研究信息化学习方式应该走一条实体技术逻辑和人文逻辑相结合的道路,而将重心放在人文逻辑上,将信息化作为一个社会精神现象来研究。显然,研究信息化学习方式也应该从这一视角看问题。

作者认为,信息技术是一计算机技术和网络技术为核心的现代实体技术的总和。从信息技术的角度审视“信息化”,可以将其特征概括为:数字化、网络化、信息资源化和虚拟实在。

三、信息化学习方式

信息化学习方式是信息社会环境中产生的一类新型的学习方式,作者提出了信息化社会的社会本质是网络化,信息化社会的技术本质是数字化。

(一)信息化学习方式的概念

所谓信息化学习方式,是指在现代信息意识指导下,学生在学习过程中,利用信息技术进行有效学习所表现出来的学习活动的基本形式,它揭示了学生利用信息技术进行具有各种基本属性的学习活动的取向。它是以学生有效利用信息技术获得主体发展为目的,以现代信息技术为基础的学习方式,其本质是学生在信息技术背景下的信息化生存。它是现代信息技术与学习活动整合后的表现形态和必然结果。信息化学习方式中的“信息化”主要表现为学习活动中各个要素的信息化,具体表现在四个方面:目标信息化(信息素养)、资源信息化、工具信息化、环境信息化。

(二)信息化学习方式不同层次的概念体系

在理论和实践中,信息化学习方式展现出不同的水平和层次,它是一个由宏观到微观的概念层次体系。宏观的信息化学习方式,就是借助信息技术的学习。中观的信息化学习方式,则需要从信息化社会的角度出发来说明。真正的信息社会也就是信息网络化的社会,信息化学习也可以界定为“通过网络进行的学习”。微观的信息化社会,则是学生借助信息技术的具体的学习行为和活动。

(三)信息化学习方式的基本特征

作者从本质上考察,发现信息化学习方式的基本特征为:选择性、交往性、整合性、多样性和资源性。

(四)信息化学习方式的发展阶段

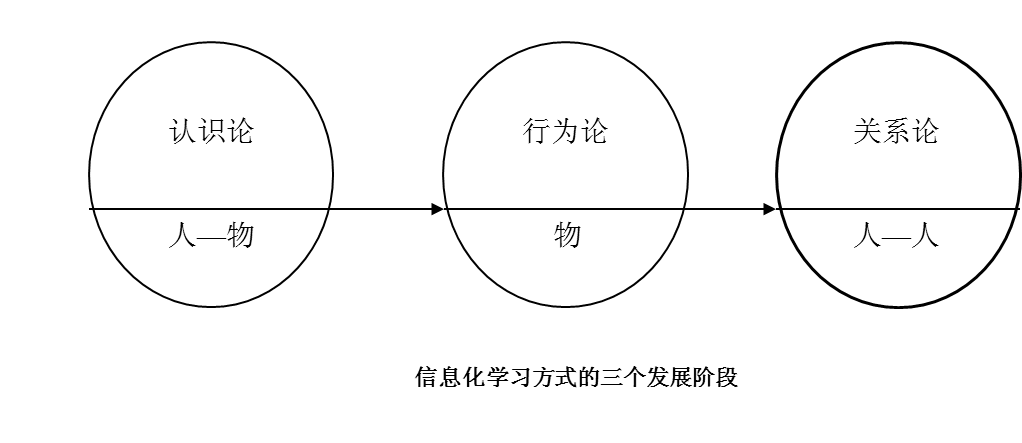

信息化学习方式的三个发展阶段(见图),每一阶段人们的关注点各有不同。第一个阶段强调直观性,其思想基础是认识论,强调主客体的关系,关注人对物的认识。第二个阶段强调自动化,重视对物的研究,开发学习机器,制作课件,关注的是客体,它的思想基础是行为论。第三个阶段则强调的是人与人之间的关系,即主体之间的关系,关注的是人,其思想基础是关系论。

对信息化学习方式这三个阶段的划分有待于进一步的阐述和论证,但有一点是十分清楚的,这三个阶段存在一定的内在、历史的联系,表现出人类对信息化学习方式认识的发展史。三个阶段的关系不是相互替代、革命性的关系。而是共存共生的关系。三个阶段所强调的核心点,以及所产生的各种学习方式至今都在发挥着各自的优势,起着积极的作用。

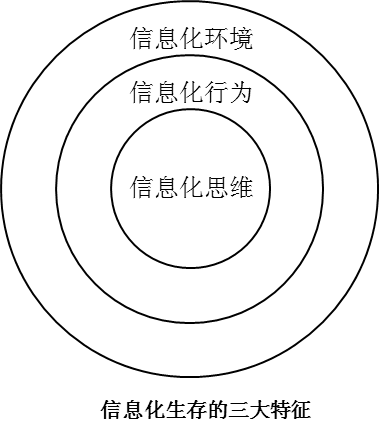

(五)信息化生存的三大特征

信息化学习方式的本质内涵:学生的信息化生存。简单概括而言,在信息化环境中,以信息技术作为活动或行为手段的生存,就可称之为人的信息化生存。这种生存方式的外部特征在于信息技术取向的“信息化环境”,内部特征在于学生主体的“信息化思维”,表现特征在于学生的“信息化行为”。(见图)这三个方面可以作为区别于其他生存方式的重要指标,因为在不同的生存方式中,存在着不同的外部环境,人们的行为有所不同,人们的思维也存在特殊性。

四、技术、教育技术与人的问题

技术的本质是人的活动方式,是“怎么做”。技术是人们“做”的方法和策略。教育技术作为一种主体技术的本质是“怎样教学”,研究怎样进行教与学的活动是教育技术的核心课题。作者提出任何技术的目的都是人赋予的,教育技术主要属于主体技术的范畴,作为主体技术,教育技术的根本目的是促进学生的学习,主要解决的是怎样教与学,以及人的认识问题和交往问题,主要面对的是学习者。研究学习者如何有效应用信息技术进行学习以及如何有效地学习信息技术。教育技术是帮助主体-学生-得到发展的技术,是对人的技术。技术不是一种中性的手段,而是特定社会中人的价值的载体,因而它是在内容和形式上都体现着社会的价值观;提出了落后是整体的落后,是精神和理念的落后,是文化的落后,而不仅仅是技术的落后,教师的头脑现代化远远比教室现代化重要的多。作者指出,在信息化社会,“目的—手段”说已经无法概括和解释人与技术的关系,信息技术最关键的意义并不仅仅在于提高传递信息的“效率”,而在于文化方面更广泛而全面的影响;技术的问题不能用技术本身来解决;应该倡导目的理性,拒斥工具理性,但并不拒斥“理性”,也不拒斥“工具”;在坚持人的主体性的基础上,应该主张人与技术的结合和有效分工,共同构成统一的整体;应该反对“拜信教”,即信息崇拜现象。

五、现代信息素养

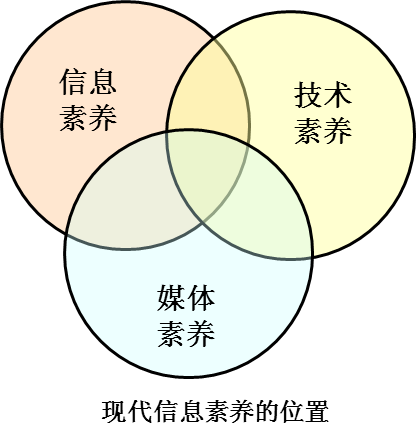

作者提倡“现代信息素养”的概念。这种素养是由信息素养、媒体素养和技术素养三大要素构成的,它突出了信息素养的现代性。信息素养主要关注人处理和利用信息的方法,以广泛意义上的人的问题解决活动为目标,主要以掌握检索、利用、发送信息的技能为目的;媒体素养主要是考察人利用媒体进行交流的活动,媒体表现信息时,赋予什么意义为目标,将与媒体有关的各种要素和媒体所表现的意义之间的关系作为研究问题;技术素养主要关注支持信息和媒体的技术,将信息技术用于交流时的技术问题,以及重视理解技术的操作作为背景的技术内部结构。技术通过技术的制约性对媒体的结构会产生影响,媒体则根据社会状况影响信息的存在方式,而信息又会附着在媒体上,通过媒体进行与人的交流活动。这样,就构成了一个循环的、相互连接的活动过程。(如图)

从上图可发现,其实真正的信息素养应该是这三者的重叠部分,应该从三个单一素养的集合体来认识我们所说的这种素养。可以说,“信息素养”应该是吸收了媒体和技术素养的精华并加以整合,组成一种新型的现代素养,这种素养是一种综合性素养。而教师面对信息化的浪潮,应该具备全面的应对能力。

现代信息素养的基本要素结构包括:对工具的操作能力、批判性解读、创造性表达、掌握多种符号体系、理解媒体或技术的作用、理解社会发展的各个要素、形成参与信息社会的积极态度。

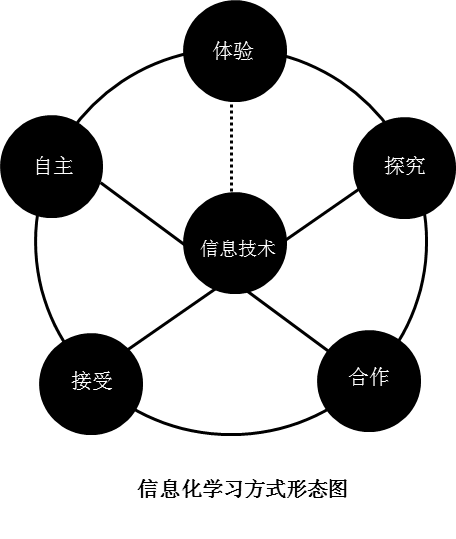

六、五种信息化的学习方式

从形态学的视角研究信息化学习方式,本书中着重研究的这五种信息化学习方式有其内在的关系,构成了它们内在的线索。(如图)

接受与探究式对应的,自主与合作也是对应的,再加上一个体验。接受和探究是一对既相互联系又相互区别的学习方式,说他们是有区别的,是因为每一种方式都有其不可替代的作用,而对于另一些学习目标则显得力不从心。说它们有联系是因为它们是一个问题的两个方面,必须结合使用才能起到理想效果。自主学习与合作学习也是相互对应的两种学习方式,自主学习强调的是学生通过个体学习实现积极发展,而合作学习则强调通过个体互动式的学习活动获得积极发展,二者共同体现了学生学习的两个不可缺少的方面。体验式学习的基础是在反复实践过程中的内省自察,是通过学习者不自觉或自觉的内省积累而把握自己的行为情感,认识外在世界。不存在唯一的,最好的学习方式,只存在适合特定情况的学习方式。

不论是针对学生现代信息素养的提高,还是获得丰富的、新颖的学习工具,信息化学习方式只是众多可供选择的学习方式中的一种方式而已,并不是唯一的、压倒一切的、最理想的学习方式,因此无限夸大其作用是极其有害的。另外,使用信息技术学习会触及学生现代行为方式、现代思维方式的形成以及优良思维品质的养成。将信息技术用于学习之中时,应该关注信息技术对学习产生的更深层次的意义。对信息技术的教学价值,作者所持的是有限的乐观主义态度。

https://m.sciencenet.cn/blog-545920-769123.html

上一篇:读《远距离教育基础》

下一篇:《爱弥儿》之“子女教育”阅读笔记