博文

表观遗传学信息如何传递

精选

精选

|||

Brian Dias去年10月作了父亲,和许多新父母一样,孩子出生前他就开始考虑要承担各种责任。但Dias考虑的问题更多,他已经考虑自己的父母或祖父母是否也会对孩子产生影响。祖先生活环境,受教育程度,都可能通过遗传对后代产生影响。是否祖先的生活习惯或遭遇,例如吸烟、饥荒或战争经历也会对后代的健康产生影响?

Dias是艾莫利大学克里莱斯勒实验室的博士后。在儿子出生前2年,他的研究就是和上述问题有关的。他观察暴露在恶劣气味环境动物后代大脑产生的影响。乙酰苯是一种有甜杏仁味的化合物,Dias将雄性小鼠暴露在乙酰苯环境下,然后对他们每天5次中度电足刺激,连续3天。这些动物会对这些刺激恐惧,一旦有乙酰苯味道就会僵住。10天后,Dias让这些动物和正常雌性小鼠动物交配。这些动物后代成年后,大部分对乙酰苯敏感,当暴露在这种气味下,有意外声音就会惊慌失措。动物的下一代(孙辈)仍会对乙酰苯敏感。研究发现,三代动物M71 glomeruli结构增大,其中乙酰苯敏感神经元增加。最近这一研究发表在《自然神经科学》杂志上,Dias等认为,环境信息可通过表观遗传机制传递给后代。

表观遗传学是在DNA碱基序列不变前提下引起基因表达或细胞表型变化的一种遗传。生物学家最早是在植物中发现表观遗传现象。开始发现西红柿存在表观遗传现象,随后证明在动物和人类也普遍存在这种现象。表观遗传学仍存在争议,尤其是会让人回想起来19世纪法国博物学家拉马克的失败理论。他提出,生物能将获得性状遗传给后代。麻省大学医学院分子生物学家Oliver Rando,研究证明了动物的表观遗传现象,对许多现代生物学家来说,表观遗传听起来很吓人。如果确实如此,这么多优秀的遗传学家过去数百年为什么没有发现?

对表观遗传现象质疑的一个主要原因是,表观遗传的详细分子机制不是非常清楚。深入理解这个现象必须弄清楚,相关信息如何在精子和卵子内形成并在受精过程中传递给下一代。妈妈会把怀孕期间的环境因素传递给胎儿。但父亲的表观遗传信息如何传递?科学家开始分析精子如何获得表观遗传信息标记。虽然这方面最近几年已经获得许多资料,但对具体发生过程仍不了解。

关于表观遗传学的研究在2000年后开始活跃,有科学提出,一切环境因素都可能会通过基因的开放和关闭影响到后代。1740年瑞典植物学家林奈率先发现这方面的线索。他得到一株看起来很象柳穿鱼植物,但花非常不同。林奈非常吃惊,因为这是对他的理论严峻挑战,他提出植物能根据结构和花来分类。他写下““This is certainly no less remarkable, than if a cow were to give birth to a calf with a wolf's head.”并用希腊单词'怪物monster'给这个植物命名为Peloria。上世纪90年代,英国植物学家Enrico Coen发现这种植物Lcyc基因中核酸甲基化导致基因完全关闭,扰乱了花的外观。他们还证明这种甲基化能通过种子遗传给后代。这是表观遗传学的奠基性研究。

最近一些年,欧洲流行病学调查显示出人类的表观遗传学现象,才引起公众关注。最著名的一个研究来自瑞典,根据历史记录,研究发现,在青春期前曾遭遇饥荒的男性,比那些富裕家庭的男性,孙子辈发生心脏病和糖尿病的几率明显降低。所谓爷爷幼年挨饿,孙子不容易糖尿病。2005年英国的类似研究发现,父亲11岁以前吸烟,儿子容易超重。但是,许多科学保持谨慎态度。表观遗传学研究也表现差强人意,也难以把独立因素从众多影响因素中分离。动物实验结果支持表观遗传现象,并逐渐把目光关注到精子在传递表观遗传信息方面的重要地位。

雄性大鼠父亲高脂饮食,可从其女儿胰腺组织的DNA上发现异常甲基化。雄性大鼠父亲低蛋白饮食(最近就有人发现低蛋白饮食可以长寿),其后代肝脏胆固醇基因表达发生改变。而糖尿病前期小鼠的精子细胞DNA存在异常甲基化,后代发生糖尿病的危险性增加。

动物实验发现也引起了剧烈争论。最大的争议来自华盛顿州立大学Michael Skinner实验室,他们将怀孕大鼠暴露在高剂量农药后,这些动物子代成年后出现器官损伤,而雄性子代的精子异常DNA甲基化至少可以持续4代。但是另外2个实验室没有重复出这一研究。2010年,调查发现Skinner的一个博士后在一篇文章中存在伪造的研究数据,这一文章已经被作者撤回。Skinner认为有其他实验室已经重复出他们的研究,而没有重复出的实验室是因为研究方法不同。去年他们的小组再次重复出那篇被撤回的论文结果。

表观遗传学研究存在的主要问题是大部分研究只描述了表观现象,例如葡萄糖、胆固醇和生育能力等,但这些表现受到的影响因素非常多而复杂,导致因果关系很难被区分(许多药物效果研究也存在类似尴尬)。

Dias等用乙酰苯的研究克服了过去研究的缺陷,因为这种化合物能结合鼻内特定嗅觉受体,这种受体是特定基因Olfr151编码的蛋白。但Dias和Ressler没有声称自己全面理解所有过程,但他们有一个工作假说。他们认为,恶劣的气味进入小鼠鼻子后,引起动物精子Olfr151基因发生低度甲基化。他们采用体外受精方法排除动物将乙酰苯的恐惧在交配时传播给母鼠(告诉她?)。这样的后代鼠在鼻内仍出现受体基因表达增加,说明只能是通过精子传递。

发育遗传学家William Kelly认为证据链仍不够紧凑。无法明确本质道理,关键是没有全面了解前后代信息传递的具体方式。首先不知道环境信息如何被精子细胞基因标记。精子确实可表达嗅觉受体,也许Olfr151受体能感受到血液中的气味,然后就导致甲基化(如果直接局部少量注射或涂抹会怎么样?)。另外,也许不是通过DNA甲基化,而是通过小RNA进行信息传递。当动物暴露在味道和疼痛后,动物大脑内可能产生某种RNA,这些RNA分子进入血液,然后选择性作用在精子Olfr151基因上(为什么是RNA,不是其他分子)。许多植物研究暗示这种系统RNA(小RNA干扰?)十分重要。例如植物叶子上的RNA能通过导管进入其他组织影响基因表达。

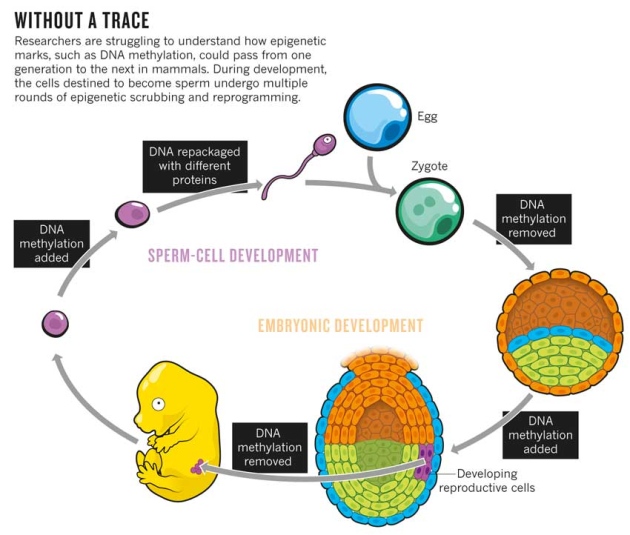

但是在精子上产生表观遗传标记只是故事的一步。将这种标记进行多代传递还需要多种信息的传递和严格的表观信息编码(信息论?)。在哺乳动物,这个过程只发生在受精开始的几个小时内,因为在单细胞胚芽阶段,大部分精子内甲基化会被剥离。然后随着胚胎发育和分裂,细胞开始分化为不同的细胞类型,甲基化才逐渐重建(这个过程中,精子的甲基化如何被记忆?)。在这个过程后,即使来自父亲的一些信息可以保留下来,其后代的原生殖细胞,最后发育成精子和卵子,在受精过程中还要遭受一次表观遗传的清洗。印记基因能部分解释这个疑惑,有些基因专门负责在受精过程逃避被重新编程。例如有一类印记基因,这些基因中即使来自父母的一个拷贝被甲基化,能保持沉没,这些已经沉默的标记可以在精子和卵子阶段突然出现,并在胚胎中保留下来。大约有100个基因属于印记基因,但一些非印记基因也能用类似的技术逃避被清洗。看来印记基因只是复杂现象中的一个方面,这个领域仍有许多问题等待解决。

退一步说,就算Olfr151表观遗传成功,但后代行为学如何被传递仍不会是一个基因担当。Dias等研究发现,这些被乙酰苯处理的动物86%的精子确实存在Olfr151基因甲基化,虽然其他味道处理动物则高达95%。但奇怪的是被乙酰苯处理的动物后代出现乙酰苯敏感的几率比其他味道高达50%。

另一种可能是组蛋白途径,组蛋白是包绕在DNA周围的蛋白质。组蛋白的甲基化和乙酰化会影响DNA的表达。在精子形成过程中,的大部分DNA周围组蛋白会剥离,更换为具有更强结合能力的鱼精蛋白。大约10%的人类组蛋白和1%的小鼠组蛋白能在精子DNA上保留下来,这些剩余的位点可能携带遗传信息,通过精子传递给后代。2011年,有学者发现线虫的某些寿命相关组蛋白标记可多代传递。2013年12月,Kimmins等发现,雄小鼠低叶酸饮食,(叶酸和甲基化有关)可导致后代精子组蛋白甲基化明显减少,生育率下降。

小RNA也能影响DNA功能和基因表达,也许是表观遗传的工具。2012年的一项研究发现,吸烟和不吸烟男性精子中有28个microRNA存在差异。RNA模式能在多代保留,去年Lane小组发现,肥胖小鼠精子有11个异常microRNA,通过这些microRNA可以将胰岛素抵抗传递给后代。甚至有更离奇的解释,认为朊病毒负责表观遗传的传递,朊病毒就是疯牛病蛋白,是能传染的自身异常折叠蛋白,能传染也就是说可传递信息或遗传,或许就是表观遗传的载体。也许是其他我们不了解的表观遗传信息载体,如最近有学者发现,缺乏精囊小鼠的子代容易发生肥胖和代谢性疾病。提示,精液中存在影响精子基因表达和母亲生殖系统的未知成分。

有学者预测,如果DNA甲基化、组蛋白和小RNA确实就是问题的本质,该领域有望最近取得很快进展。但如果这些因素都不是本质,则需要再等数十年。用论文作者迪亚斯的话来结束这个话题:“If science has taught me anything, it is to not discount the myriad ways of becoming and being.”

https://m.sciencenet.cn/blog-41174-773566.html

上一篇:奥巴马2015年财政预算拟增加研究经费投入

下一篇:数学家对公式美体验的有了客观证据