博文

一种高效的热气动弹性分析方法

|||

【提要: 高超声速飞行器飞行过程中的气动加热会对结构刚度造成较为明显的影响, 导致更复杂的颤振等气动弹性问题. 最新发展的一种高效的热气动弹性分析方法, 基于双向耦合形式, 结合高超声速统一升力面理论, 能够获得较高的分析效率和分析精度. 该研究发表于《中国科学: 物理学力学天文学》2014年第6期. 】

热气动弹性是目前国际上的一个研究热点. 北京航空航天大学的杨超教授带领其团队致力于该领域的研究. 他们的《一种高效的热气动弹性分析方法》研究论文发表于《中国科学: 物理学力学天文学》英文版2014年第6期.

高超声速飞行器一般指飞行马赫数大于5.0, 可在大气层和跨大气层实现高超声速飞行的飞行器. 由于其突出的高速飞行性能, 气动加热会对结构刚度造成较为明显的影响, 导致更复杂的气动弹性问题, 因此针对高超声速飞行器的气动-热-结构的耦合分析十分必要.

目前的热气动弹性耦合分析中往往采用恒定的初始刚性气动力, 忽略弹性变形对气动力的影响, 即单向耦合分析形式. 最近国外研究学者提出了双向耦合形式(two-way coupling), 该方法在分析过程中考虑了结构弹性变形随飞行时间发生的变化, 及其对气动力和气动热的反馈影响, 具有较好的分析精度.

在高超声速气动弹性双向耦合分析中, 气动热基于Eckert’s参考温度方法计算, 该方法具有较高的精度以及较快的求解速度. 热传导计算主要采用Fourier定律, 结构分析则采用工程上广泛应用的有限元方法(FEM). 鉴于气动热的求解基于气动力数据, 因此一个高效和精确的气动力求解方法能够直接提高气动热的计算精度, 进而影响高超声速气动弹性双向耦合分析的整体计算结果.

高超声速统一升力面理论综合了活塞理论和经典升力面理论的优点, 既考虑了厚度的影响, 同时还考虑了上洗流的影响, 而且受马赫数影响较小. 同CFD方法相比, 该方法计算精度接近, 但计算速度更快, 并且便于快速更改气动力模型, 同活塞理论相比, 该方法具有较高的精度. 然而, 目前国内外尚未有研究学者将高超声速统一升力面理论应用于高超声速气动弹性双向耦合分析之中.

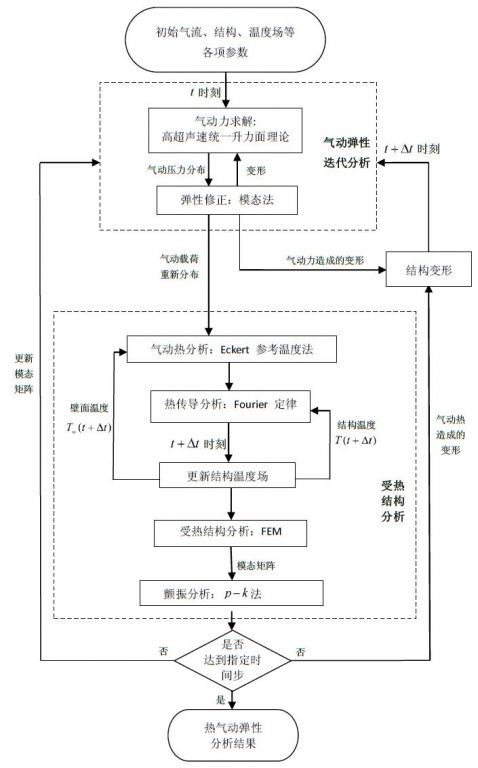

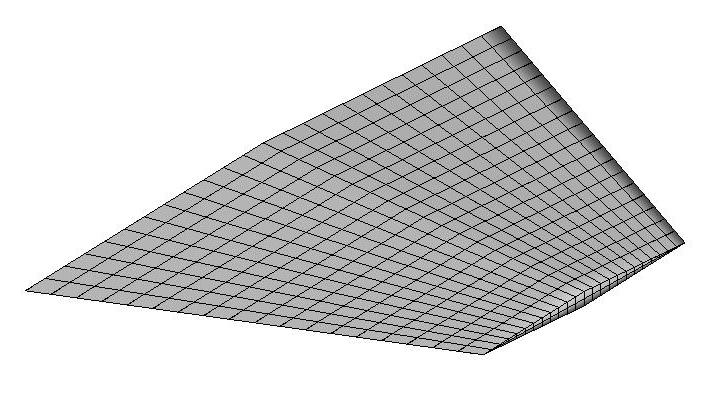

结合上述关键技术, 本文提出了一种高超声速热气动弹性分析方法框架(图1), 其主要流程和方法为: 基于双向耦合形式, 首先采用高超声速统一升力面理论进行高超声速气动力计算, 再使用Eckert参考温度法进行气动热计算, 结合有限元方法进行结构热分析, 并用模态法进行弹性修正, 最后应用p-k法计算颤振速度. 本文对一小展弦比机翼(图2)进行了热气动弹性分析, 对方法的有效性进行了验证.

图1 分析框架

Fig. 1 Analysis Framework.

图2 小展弦比机翼的三维气动力分析模型

Fig. 2 Three-dimensional aerodynamic model of a low-aspect ratio wing.

该研究表明: 随着飞行时间的增加, 气动热会造成严重的累积效应, 结构刚度会随之下降, 产生明显的热变形、造成颤振速度的降低. 因此在高超声速飞行器的设计中必须结合飞行轨迹参数, 综合考虑飞行状态和飞行时间所造成的影响, 以满足设计要求.

研究得到了国家自然科学基金资助项目(批准号: 11172025, 91116005)资助.

来源论文:

https://m.sciencenet.cn/blog-306503-791840.html

上一篇:基于纳米球壳与发光团复合杂化体的双光子荧光探针

下一篇:一种利用纳米多孔ZnO/n-Si结构探测红外光能量的新方法