博文

我指导的两次小学生科学实验

精选

精选

||||

作者:蒋迅

美国从学前班就开始给孩子们传授科学实验的思想。这项活动叫“科学博览会”(Science Fair)。学前班的科学实验一般是在老师的带领下,老师提供一个统一题目和实验用品,然后由孩子们写实验的假设、步骤、使用的材料。接下来就是做实验和写实验报告。以后各年,孩子们的实验题目就会五花八门,几个孩子一组。等实验结束后,学校会把家长们请来参观孩子们的研究成果。

有的时候,老师也会请家长帮助选题目。笔者曾指导过几次这样的科学实验。第一次是给一个三年级的班。老师请笔者选择一个课题并带领几个孩子做实验。我选择的题目是“飞机是如何转弯的”。

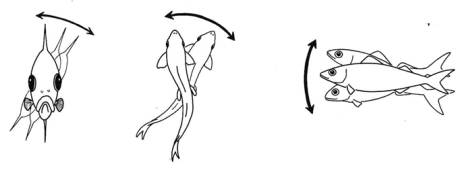

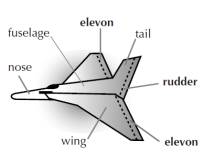

这个题目选自NASA提供给美国学校的教学材料“三机角翼滑翔的制作”(Delta Wing Glider)。这个时候我们无法给孩子们讲解机翼的受力理论。但我们可以让他们通过实验得到感性的认识。我们首先大致了解了一下飞机控制的历史,然后观察了鱼儿控制方向的方法。很容易看出鱼儿是利用鳍和尾来控制它的方位。这样就自然引出了副翼和尾翼的概念。

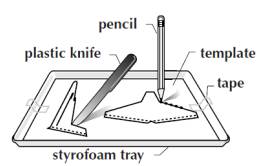

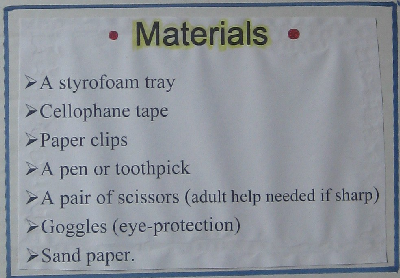

下面我们就要开始准备材料了。最需要的是一个12X10英寸2的塑料泡沫食物盘。就是在超市上装肉的一次性盘子,很容易找到。其他还需要胶带、曲别针、圆珠笔、一次性塑料刀(或剪子)、铅笔(或牙签)、防护眼镜、指甲锉(或砂纸)和滑翔机的图纸。除了最后一项由本人提供外,其它都由老师提供。为了情趣,我专门买了NASA标志的不干胶。

制作过程示意图和成品示意图

那天我是带领全班孩子们一起制作的。结束之后,四个做科学实验的孩子再跟我试飞。一个孩子负责指挥,一个孩子执行飞行,一个孩子报告观察结果,一个孩子负责记录。

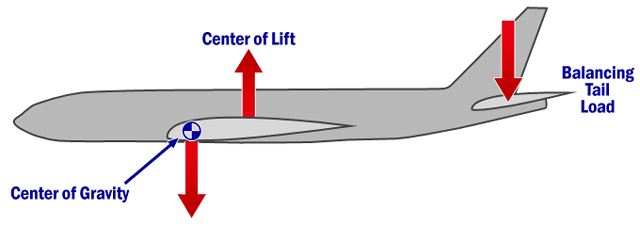

虽然我们还不能讲飞机的受力原理,但我们还是做了一些受力分析。我们先找到了飞机的重心所在,然后把尾翼向一侧转动,让孩子们想象飞机的受力变化和影响。事实证明,他们都很容易做出判断。

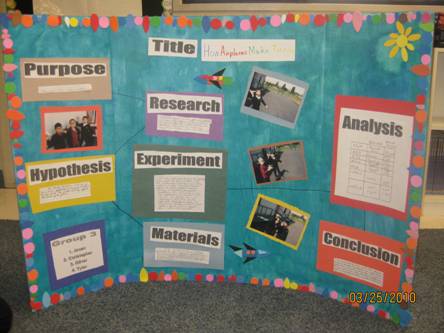

经过一番周折之后,他们完成了观察报告的草稿。本人的任务也就完成了。展览那天,我惊喜地看到了四个孩子制作的展版。真的是漂亮极了。展版完全是四个孩子合作的成果,完全没有老师和家长的帮助。在为家长们表演时,四个孩子在前面就象是演了一场小话剧,每个人的角色和台词都完全是他们自己编排的。注意在板子的后面蹲著一个孩子,他会时不时地拿著一个小的滑翔机冒出头来表演,引得全班哄堂大笑。这次科学展览取得圆满成功。

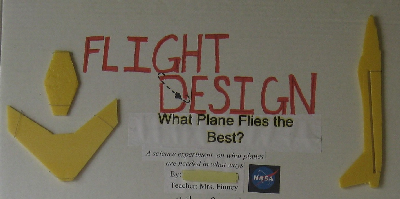

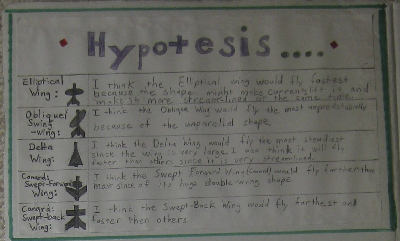

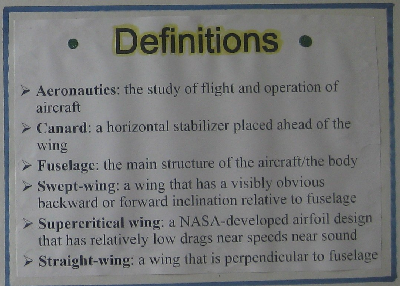

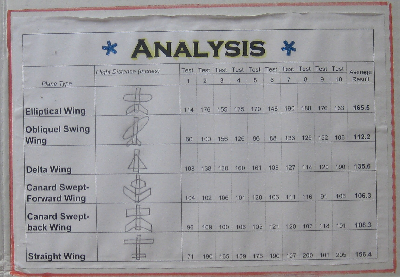

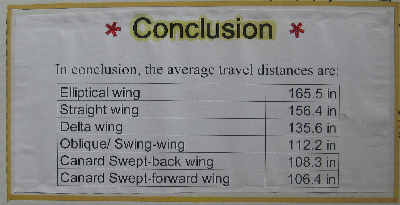

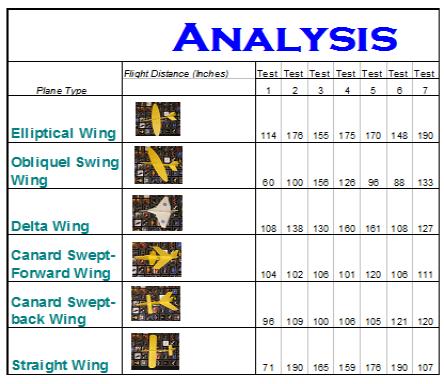

经过上一次的成功,笔者又指导了一个四年级的科学实验。这次研究的是飞机的机翼对飞行距离的影响。参考的也是NASA为中小学编写的航空学材料中关于滑翔机机翼的选择一节。它要求学生制作一个滑翔机和各种不同的翼型,选出最好的机翼来。学生选择了6种机翼,分别各做多次实验,测量飞行距离,然后算出平均值后进行比较。这个实验可以让学生接触到平均值概念的实际应用,也为以后学习统计打下伏笔。

在这次实验中有一些部分是NASA的材料上没有的,比如有哪些机翼形状可供选择。学生必须自己去收集和筛选。按照规定,学生必须写出自己的预测的实验结果,以便在后面与飞行实验进行对比。整个过程就不在这里描述了。下面是实验的几个主要部分。

这次实验非常成功。最后的实验分析结果与机翼理论完全吻合。学校老师一定是很喜欢我们的这个展板,把它放在了最为显眼的地方。展览那天来了很多人。许多孩子在我们这里停留,有些还拿起我们试飞的模型来观察,并满意地拿走了我们提供的图纸和资料。

后记:在我发了“把一个高中生的科展变成一个学术研究”之后,贺震老师指出:

我个人同意她的意见。有这样的现象是因为有这样的土壤。很无奈。顺便提一句,在此之后,我没有再指导过这样的科学实验。

https://m.sciencenet.cn/blog-420554-840650.html

上一篇:纪念郝鈵新先生

下一篇:【数学都知道】2014年11月3日