博文

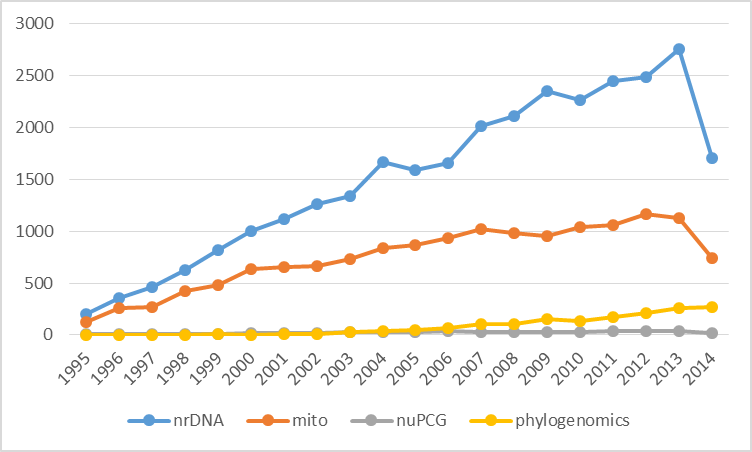

1995-2014的20年间主要序列分子标记在系统发育重建中的使用简况

|||

目前,分子系统发育研究中所主要使用的序列分子标记,大体上可以分为4类,第1类是核基因rDNA(nrDNA),在动物界中为18S和28S,分别与原核生物的16S和23S同源;第2类是线粒体基因,包括13个蛋白质编码基因(protein coding genes, PCGs)和2个rDNA(在动物界中为12S和16S,分别与原核生物的16S和23S同源),另外有数目不等的编码tRNA的基因;第3类是核基因中的PCGs(nuclear PCGs, nuPCGs);第4类是包括表达序列标签(expressed sequence tags, ESTs)、转录组(transcriptome,即高通量测序的ESTs)、核基因组编码区在内的“组学”(-omics)数据。回顾这4类分子标记在过去20年中的使用频次,会有一些有意思的发现。第一,核基因rDNA以区区2个基因,成为使用频率最高的分子标记;线粒体基因次之。究其原因,可能和核基因rDNA在高级阶元系统发育重建中的稳定表现有关系;相对来说,线粒体基因在系统发育重建中的表现受类群选取(taxon sampling)的影响很大,如果只使用线粒体基因的话,仅仅一个可操作分类单元(operational taxonomic unit,OTU)的增减,就可能造成系统发育拓扑结构的剧烈变化。而核基因PCGs,由于大规模内含子在真核生物基因组中的普遍存在和通用引物的设计等方面的困难,其使用案例相对于核基因rDNA和线粒体基因来说非常稀少。(如果计入不同类别分子标记的联合使用的案例,这个格局也是一样的。)第二,不论核基因rDNA、线粒体基因、核基因PCGs,其使用频次在2014年都下降了,并且都一下子降到了10年前的水平。虽然基于组学数据的系统发育研究数量并未在2014年出现陡然上升,但是这至少说明很多系统学研究人员的精力都已经转移到了大数据方面。

https://m.sciencenet.cn/blog-1292052-894737.html

上一篇:进化生物学教学幻灯片2015高清版

下一篇:1KITE项目中科级分类单元覆盖度的粗略计算