博文

生物怎么入侵新生态系统

||||

外来种通过各种途径到达某一生态系统,并不是一进入新的生态系统就能造成危害,而是在一定条件下实现从“移民”到“侵略者”的转变。外来种的入侵是一个复杂的生态学过程,通常包括种群传入、定殖、潜伏、扩散、暴发等几个阶段。

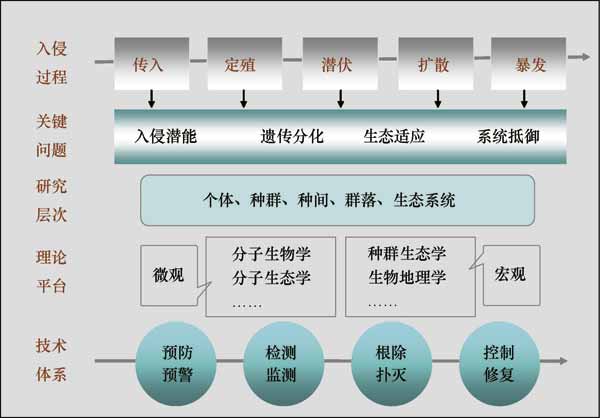

图 入侵生物学学科的体系框架(万方浩等,2009,2011b)

种群传入是生物入侵过程中的第一个阶段,指物种离开原产地(或原分布区)迁移到新的生态环境中。种群传入必须经过某一途径才能实现,而这些物种传入所凭借的自然或人为的方式、方法称为入侵途径(introduction pathway)。入侵的途径是多样化的,总体上可以分为自然传入、无意传入和有意引入三类(徐汝梅和叶万辉,2003)。

一、自然传入

自然传入(natural introduction)指的是在完全没有人为影响情况下物种自然扩散至某一区域。植物种子(或繁殖体)等可以通过气流、水流自然传播,或借助鸟类、昆虫及其他动物的携带而实现自然扩散。

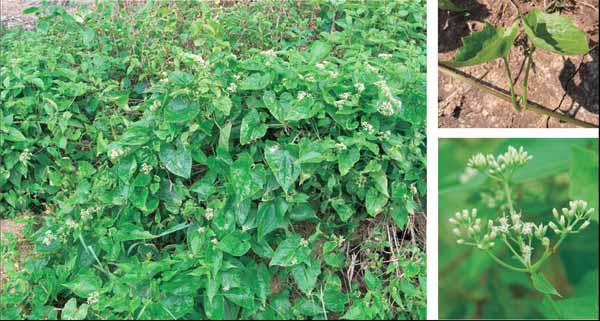

例如, 紫茎泽兰、飞机草(Chromolaena odorata)虽然主要是通过交通工具的携带而从中越、中缅边境传入我国,但风和水流也是其自然扩散的原因之一。薇甘菊(Mikania micrantha)可能是以种子通过气流从东南亚传入我国广东省的。

薇甘菊(Mikania micrantha),别称:小花假泽兰,是目前全球热带、亚热带地区危害最严重的一种杂草,也是IUCN 所公布的全球100 种最具威胁的入侵种之一(图8-14)。薇甘菊的种子细小而轻,长1.5~2.0 mm,宽0.2~0.5 mm,千粒重仅0.0892 g(相当于3~5 粒稻谷的质量),且具冠毛,冠毛由40 条左右的刺毛组成,这些特征十分有利于其借助风力进行远距离传播扩散。

一些杂草种子具有芒、刺、钩或者黏液,能黏附在动物皮毛上和人的衣服上传播,如金盏银盘(Bidens biternate)、大狼把草(Bidens frondosa)、狼把草(Bidens tripartita)、三叶鬼针草(Bidens pilosa)、苍耳(Xanthium sibiricum)、窃衣(Torilis scabra) 等杂草种子具芒、刺或钩, 天名精(Carpesium abrotanoides)种子具黏液,有助于其传播。

苋属(Amaranthus)杂草、土荆芥(Chenopodium ambrosioides)、鸡矢藤(Paederia scandens)等种子可被鸟类摄食并随其排泄物传播扩散。

动物可依靠自身的能动性(靠近地面迁移、空中飞行等)及气流、水流等自然力量而扩展分布区域,从而形成入侵,如灰斑鸠(Streptopelia decaocto)、麝鼠(Ondatra zibethica)、美洲斑潜蝇等。

延伸阅读:灰斑鸠

灰斑鸠(Horia Varlan 摄;http://en.wikipedia.org/wiki/Streptopelia_decaocto;2014-11-15)

灰斑鸠体型中等,平均体长32 cm,翅展47~55 cm,灰黄至灰红色,后颈具一半领状黑斑,斑周边白色。无迁徙行为,但扩散和定殖的能力很强,是北美洲等地区入侵性最强的鸟类之一。

19 世纪末,灰斑鸠主要分布于亚洲的暖温带、亚热带地区。在欧洲,灰斑鸠最早来源于印度、斯里兰卡和缅甸,16 世纪通过自然扩散和引种扩散至土耳其和巴尔干半岛地区,此后一段时期内,灰斑鸠的分布局限在较小范围内。但从20 世纪初开始,其分布范围迅速扩大,在大约50 年的时间扩张到了欧洲大部分地区及非洲西北部。据估计,在欧洲,灰斑鸠的扩散速度为每年45 km 左右(Hengeveld,1988)。

在美国,灰斑鸠于20 世纪80 年代早期经由佛罗里达入侵,其初始个体可能来自巴哈马群岛(位于佛罗里达海峡口外的北大西洋上),即70 年代中期,当地笼养的灰斑鸠逃逸后建立的野外种群。与在欧洲相比,灰斑鸠在美国的扩张速度更快。以阿肯色州为例:该州对灰斑鸠的报道最早见于1989 年,从1997 年开始,灰斑鸠从该州的东南端向西北方向扩散,只花了5 年时间即到达西北端,平均每年扩张的距离达100 km。分析发现,灰斑鸠之所以能在美国迅速扩张,人类活动影响下道路、农业生产区域等景观格局的改变是重要原因之一(Fujisaki et al.,2010)。

灰斑鸠传入后,可能会与一些土著鸟类发生竞争,如哀鸽(Zenaida macroura)、白翅哀鸽(Zenaida asiatica)、普通地鸠(Columbina passerina)。但是,尚无确切证据表明灰斑鸠会对其他物种及生态系统直接产生不利影响。尽管如此,由于入侵性很强,灰斑鸠的潜在威胁已引起人们广泛关注。

微生物的自然传入方式更多样化一些,它们既可借助非生物因子如气流、水流进行传播和扩散,还可随其宿主动物、宿主植物(种子、繁殖体等)的活动和扩散而实现入侵。

小麦种子带菌是病害远距离传播的主要途径。图为受小麦矮腥黑粉菌侵染的小花及菌瘿(Goates,1996)

二、无意传入

无意传入(unintentional introduction 或accidental introduction)是外来种借助人类各种类型的运输、迁移活动等传播扩散而发生的。发生无意传入的主要原因是在开展这些活动时人类并未意识到传入外来种的风险,或者没有足够的知识、技能来识别潜在的外来种,从而导致生物入侵。

一些物种由于个体微小或发生较为隐秘,常被人们忽视或难以发现,故十分容易随其他物品进行传播。

国际地区间大量客货运船只携带的压舱水、海洋垃圾导致了大量水生生物入侵,如哈氏泥蟹(Rhithropanopeus harrisii)、沼蛤(Limnoperna fortunei)、斑马贝(Dreissena polymorpha)等均可随压舱水进行传播。斑马贝原产于里海和黑海,早在19 世纪上半叶即随船只入侵到了北美海域及河流湖泊,在当地造成严重的生态和经济影响,目前被IUCN 列为全球100 种最具威胁的入侵种之一。

哈氏泥蟹(战爱斌提供;Briski et al., 2012)。哈氏泥蟹原产于加拿大东部的大西洋海域,现已入侵至欧洲及北美洲西部地区。哈氏泥蟹生殖力强,照片示雌性携带的大量卵粒。

沼蛤(阿根廷布宜诺斯艾利斯大学Francisco Sylvester 摄于阿根廷Río de la Plata)。沼蛤原产于我国,20 世纪90 年代入侵到了南美洲等地。

外来种可随进口农产品或货物运输带入。红火蚁主要借助货物、运输工具调运等途径而长距离入侵。2005 年、2006 年和2007 年,广东各口岸从进口的废纸、原木、木质包装、水果、废旧塑料上分别截获了43 批次、62 批次和95 批次红火蚁。在进口的粮食中常发现植物种子。由于进口粮食的国别多、渠道广、品种杂、数量大,加之杂草种子常与粮食颗粒相似,难以检测、检查到,因此携带有害杂草籽的风险很高。例如,石茅(又称假高粱)(Sorghum halepense)的颖果出现在20 世纪七八十年代从美洲进口的粮食中。仅1998 年,我国大连、青岛、上海等12 个主要口岸就截获了547 种杂草和5 个变种,分属49 个科。这些杂草来自30 个国家,主要在进口食品、饲料、棉花、羊毛、草皮和其他经济植物的种子时带入。

一些物种易在被人类活动改变的环境中传播并扩展分布区域,从而形成生物入侵。人们在农田、林场工作时,交通工具、工作工具、鞋底的泥土、运输的苗木等都可以带入外来种。例如,小叶冷水花(Pilea microphylla)、草胡椒(Peperomia pellucida)等物种常随带土苗木传播;非洲大蜗牛(Achatina fulica)的卵和幼体可随观赏植物、木材、车辆等传播,卵还可混入土壤中进行传播。

松材线虫危害状(李中安提供)。松材线虫主要依靠人为调运感染疫病的或者携带寄生有松材线虫的天牛的苗木、松材、松材包装箱及松木制品进行长距离传播。

一些物种能适应长途运输条件,常隐藏于运输工具和设备中,从而导致生物入侵,如老鼠、舞毒蛾(Lymantria dispar)等。众所周知,老鼠的长距离传播、入侵是跟随着人类的探险、贸易步伐同步进行的,也是较早被注意到造成灾难后果的入侵种。较早时候世界上一些地方没有老鼠分布,如美国阿拉斯加州阿留申群岛。1780 年,一艘日本海船从挪威装载货物后航行到阿留申群岛附近失事,在挪威悄悄进入船舱的老鼠逃逸到了岛上。由于岛上没有树木,海鸟也不愿在此栖息,因此这些老鼠失去了天敌。这里很快便成了老鼠的乐园,乃至这个岛后来被称为鼠岛。舞毒蛾主要以卵块随运输工具、集装箱、木材及其他货物作远距离传播,该虫卵抗逆性较强,可忍受极端温度、湿度。例如,卵的过冷却点低至-27℃,因此在长途运输过程中存活率高,入侵风险大。

有些物种与人类引入栽培、养殖的物种外形相似(如杂草种子、鲤科小鱼),或者寄生于其他物种上[一些寄生生物、病原微生物,如栗疫菌(Endothia parasitica)],或者与其他物种共生,这些物种也容易造成生物入侵。

有一些外来种原栽培或饲养于动植物园中(或被人为限制在小区域内),它们逃逸出来成为入侵种。在植物中,这样的例子很多,如荞麦(Fagopyrum sagittatum)、南苜蓿(Medicago polymorpha)、圆叶牵牛(Pharbitis purpurea)、多花黑麦草(Lolium multiflorum)、海州常山(Clerodendrum trichotomum)、小叶冷水花等。

黄花茅(Christian Fischer 摄于德国北部;http://en.wikipedia.org/ wiki/File:AnthoxanthumOdoratum.jpg ;2014-11-13)。黄花茅在国外分布于欧洲、西伯利亚等地,我国仅见于江西庐山,可能是从国外无意传入的。黄花茅常用于制作草坪;由于植株能散发类似香草植物的气味,成熟时穗部呈亮丽的金黄色,也用于室内装饰。

三、有意引入

我国从国外或外地引入优良品种有着悠久的历史。大部分引种以提高经济效益、观赏和保护环境为目的,其中有部分种类由于引种不当而成为有害物种。

对外来植物而言,有意引入(intentional introduction)的目的多种多样,主要包括:①作为牧草和饲料而引入的, 如空心莲子草(Alternanthera philoxeroides)、凤眼蓝(Eichhornia crassipes) 等;②作为观赏物种的,如荆豆(Ulex europaeus)、加拿大一枝黄花(Solidago canadensis)、圆叶牵牛、马缨丹(Lantana camara)、南美蟛蜞菊(Sphagneticola trilobata) 等;③作为药用植物的,如美洲商陆(Phytolacca americana);④作为改善环境植物的,如互花米草(Spartina alterniflora)、大米草、地毯草(Axonopus compressus)等。

我国引入的几种观赏植物(示花的形态)。A. 荆豆(夏威夷大学Forest Starr 和Kim Starr 摄;

http://en.wikipedia.org/wiki/Ulex_europaeus ;2014-11-18);B. 加拿大一枝黄花;C. 马缨丹;D. 南美蟛蜞菊。

引入动物的主要目的则是用于养殖,如许多螺、贝、虾、鱼、蛙类动物,或用于观赏,如一些龟、鸟类动物。

水产养殖中引进频率最高的10 种动物

虹鳟(Oncorhynchus mykiss)

鲤(Cyprinus carpio)

莫桑比克罗非鱼(Oreochromis mossambicus)

尼罗罗非鱼(Oreochromis niloticus)

奥利亚罗非鱼(Oreochromis aureus)

草鱼(Ctenopharyngodon idella)

鲢(Hypophthalmichthys molitrix)

鳙(Aristichthys nobilis)

罗氏沼虾(Macrobrachium rosenbergii)

太平洋牡蛎(Crassostrea gigas)

资料来源:联合国粮食及农业组织水生物种引进数据库。

大部分引种以提高经济效益、观赏和保护环境为目的,其中有部分种类由于引种不当而成为有害物种。例如,在我国,作为饲料从南美洲引进的凤眼蓝,已对我国的水生生态系统造成极大的危害。从欧美等地引进的大米草原本为了保护沿海滩涂,近年却在沿海地区疯狂扩散,已经到了难以控制的地步。虽然这些外来入侵种数量较少,但给世界带来的经济损失不容忽视。我国目前已知的265 种外来有害植物中,超过50% 的种类是人为引种的结果。

延伸阅读:大米草

大米草原产于英国,我国于1963~1964 年从英国、丹麦引进,1964 年在江苏射阳县育苗成功,1978 年推广到海滩种植,用于促淤。但目前仅在江苏有促淤价值,沿海其他省份已控制引种。

大米草繁殖力极强,种子随潮漂流,见土扎根,根系极其发达,且具根状茎,一旦传入便能迅速繁衍和扩散。在入侵地,大米草不但侵占沿海滩涂植物的生长空间(图2-5),而且导致沿海养殖的多种贝、蟹、鱼类窒息死亡,使涉禽等鸟类难以找到食物,由此降低物种多样性,严重影响滩涂生态系统的正常功能。因此,大米草目前已被控制引种。

大米草在沿海滩涂大量生长

作为经济动物从南美洲引进的福寿螺(Pomacea canaliculata),已成为我国部分地区尤其是南方水域的严重入侵种。图为福寿螺的发生和危害。A、B. 分别示稻田发生和稻株被害状;C、D. 分别示荷塘和水沟中大量发生;分图B、C 植株上的红色块状物为福寿螺卵块。

同样,在国外,有许多有意引入的物种已发展成为入侵种,如从外地引入到欧洲的克氏原螯虾(Procambarus clarkii)、引入到全球许多沿海水域的太平洋牡蛎(Crassostrea gigas)。

延伸阅读:太平洋牡蛎

太平洋牡蛎(David Monniaux 摄;http://en.wikipedia.org/wiki/File:Crassostrea_gigas_p1040847.jpg;2014-11-15)

太平洋牡蛎原产于日本等地,常栖息在潮间带及浅海的岩礁海底,以左壳固定在岩石上。太平洋牡蛎因肉味道鲜美、营养价值高,被世界许多地区引种和养殖,在一些地区已成为一种严重的入侵种。在我国,太平洋牡蛎先由浙江于1979 年从日本引进并用于养殖,现为南方沿海养殖贝类的主要品种之一。

在欧洲西北沿海,太平洋牡蛎的引进始于20 世纪60 年代,引进后扩张速度很快,目前已成为当地最有名的外来种之一。有趣的是,针对太平洋牡蛎的生态影响,人们褒贬不一,目前尚存争论。一种观点是,由于该牡蛎能形成复杂的牡蛎礁(oyster reef)结构,故发生后有助于提高生境的异质化程度,从而有利于提高当地的生物多样性;尤其在一些江河的入海口,受人类活动影响生物多样性下降明显,对此牡蛎礁能起到一定的弥补作用。此外,从长远来看,牡蛎礁有助于促进水底沉积物的积累,保护滩涂免受侵蚀,从而减轻海平面上升可能带来的不利影响。另一种观点则是,由于与土著双壳贝类竞争空间、食物等资源,太平洋牡蛎大量发生时会显著缩小土著种的生态位宽度,最终可能取代某些土著种,降低生物多样性,并还可能通过级联效应对其他营养层产生负面影响。不论人们的观点如何,已存在的现实是,太平洋牡蛎引入欧洲西北部的50 年中,已使当地众多河口的生态系统发生显著变化(Troost,2010)。

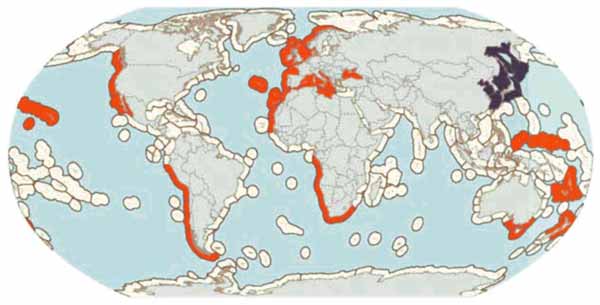

太平洋牡蛎的分布(Molnar et al.,2008)。蓝色示原发生区域,棕色示已明确发生的区域,浅黄色示发生状况尚不清楚的区域。

另外,太平洋牡蛎的养殖和运输可促进其他外来种的入侵。在欧洲,多种非脊椎动物、水藻的入侵与太平洋牡蛎有关,它们附着在运输牡蛎时所采用的包装材料上、牡蛎壳上或寄生在牡蛎内部组织中进行传播(Savini et al., 2010)。

太平洋牡蛎形成的牡蛎礁(Troost,2010)。A. 位于荷兰东斯凯尔德河口的牡蛎礁;B. 幼期牡蛎聚集在一起的情形

总体而言,绝大部分的生物入侵是由于人类活动直接或间接造成的,因而生物入侵可以看成是人类自身活动所造成的全球变化之一。

外来种入侵的途径可能是多方面的或者是相互交叉的,有些物种可能是经过一种以上的途径侵入的,而且在时间上、地点上也可能是多次传入,最终成功入侵并迅速发展。例如,近年来入侵澳大利亚的猫爪藤(Macfadyena unguis-cati)种群可能是单次传入或最初传入的种群数量很小,而棉叶珊瑚花(Jatropha gossypiifolia)入侵种群是由不同来源地多次传入或者是由遗传多样性丰富的来源地多次反复传入而形成的。

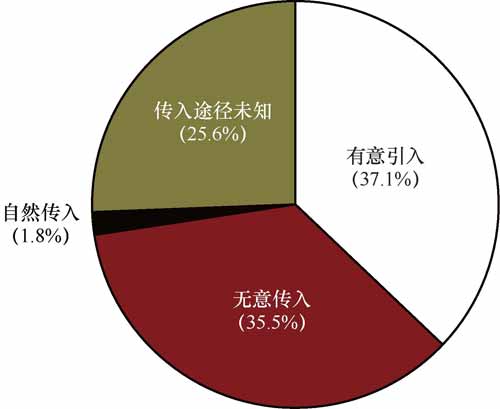

在我国,目前已知的544 种外来入侵种中,大多数属于有意引入或无意传入,经自然传入的仅占2% 左右,另外有1/4 的物种其传入途径不清楚。

中国大陆外来物种的传入路径

本文由刘四旦摘编自万方浩、侯有明、蒋明星主编《入侵生物学》一书。

《入侵生物学》包括入侵生物学概论、外来种的入侵过程、入侵种的生物学特性、生物入侵中的种间关系、生态系统的可入侵性、生物入侵的预防与控制、生物入侵的管理、重要农林入侵物种共8章内容,重点介绍了生物入侵领域的基本概念和基础理论知识预防、控制和管理入侵生物的策略、技术和方法,以及我围33种重要农林入侵物种的入侵生物学和防控技术等。

非经授权,请勿转载

转载请留言或联系:(010)64000159

![]()

科学出版社│微信ID:sciencepress-cspm

专业品质 学术价值 原创好读 科学品味

https://m.sciencenet.cn/blog-528739-905011.html

上一篇:傅延龄:任何离开剂量去评价经方疗效的话都站不住脚

下一篇:《中国科学:信息科学》再次聚焦高超声速飞行器研究