博文

勉强通过的答辩——开创物理化学新篇章

精选

精选

|||

近些天,我国的大部分地区特别是长江中下游地区暑热难耐,听到一些新闻报道,比如仅在山东省,七月23日至26日,已有126人因中暑较为严重送医治疗,共造成6人死亡。江苏也有类似的暑情发生。在夏季防暑时除了要听妈妈的话“多喝水”、“多喝水”、“多喝水”(重要的事情说N遍),其实更要听医疗专家的建议:注意在大量出汗时及时补充电解质。

这里所说的电解质,是指人体所必须的阴、阳离子。据百科资料,因为人体体液中阴阳离子总数相当,整体呈电中性,血浆中主要阳离子是Na+、K+、Ca+2、Mg+2等,它们对维持细胞外液的渗透压、体液的分布和转移起着决定性的作用;细胞外液中主要阴离子以Cl—和HCO3—为主,二者除保持体液的张力外,对维持酸碱平衡有重要作用。如果某种离子流失严重的话,将会导致电解质紊乱。脱水、乏力、尿少,口渴等……体液量丢失过多甚至会出现休克症状。只是简单的补水,可能会加剧这种紊乱,所以不光要喝水还应及时补充电解质,也就是喝适合自己的运动饮料(已经听到了喜欢喝饮料同学的欢呼,但请三思并多保重)……

言归正传,说到电解质的研究,从它的名称上就不能不让人联想到科学史上划时代的发现,今天来聊聊它的故事。

时间回到1884年五月的一天,瑞典,乌普萨拉大学正在举行博士答辩。一位身着正装身形稍胖的年轻人,他有些拘谨地站立着,嘴角紧绷,额头渗出了细密的汗珠。他顾不上擦汗,正试图耐心地回答着评委抛来的问题……

几位评委中,物理系的塔伦教授对他的论文实验部分还是基本认可的,但身旁露出不满表情的化学教授克莱夫问题有些让人招架不住,“这简直是无稽之谈!我是无法理解这位物理学家的假设的,比如氯化钾怎么会自动在水中变为离子呢?好,退一步讲,如果有了钾和氯的离子,我们都知道钾遇水会发生剧烈的反应,并生成氢氧化钾和氢气,而氯气的水溶液也应该是淡绿色的且有剧毒,可氯化钾溶液是无色、无毒的。氯化钠就更是如此,谁会相信在水中加点儿盐就变成一杯毒药的实验吗?”

克莱夫教授是瑞典实验化学界颇具影响的人物,曾首先发现钬和铥两种元素,但他个人似乎对时下一些所谓的“理论”不感冒,甚至是采取回避的态度。比如门捷列夫的元素周期律已经发表了十年,得到了不少人的认同,但在他的课堂中这种“胡猜乱想”是没有位置的,绝对不会向学生宣讲。眼前这位曾是他学生后来又转投他人门下的“莽撞”年轻人在他的眼中恐怕比门捷列夫也好不了哪去。

他停顿了一会儿又说:“另外实验的数据我看也有问题,你的实验都是稀溶液,老天,万分之一,这都快变成纯水了,误差自然太大了……”

面对这样尖锐的问题,年轻人尽自己所能,但多少有点儿力不从心的感觉,他意识到说服所有评委是相当困难的。

这个年轻人就是阿伦尼乌斯(SvanteAugust Arrhenius 1859 –1927),他在博士答辩前已经做了充分的准备,也预见到了乌大评委们的抵触,努力介绍着自己这几年来在斯德哥尔摩大学物理教授埃伦德的实验室的实验与研究成果。阿伦尼乌斯是从物理的电学研究进入化学领域的,在溶液浓度和其导电性上深入钻研。他研究了包括氢卤酸在内的许多溶液,特别是氨的水溶液,氨气本身是不导电的,但它的水溶液不仅导电,而且溶液越稀,导电性越强。可以说这两年多他的头脑中没有别的东西,只有实验室的溶液与电流。

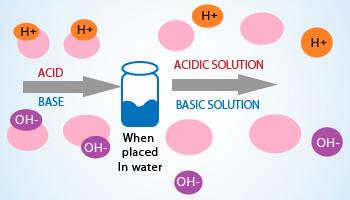

一年之前五月的一天,他忽然灵光乍现,大胆提出:水本身可以让电解质电离!这与当时被科学界普遍认同的法拉第的电解理论的观点相左。因为法拉第首先提出“离子”概念,并认为离子是在外界电流作用下而产生的。阿伦尼乌斯通过大量实验得出结论:电解质溶液存在非活性的分子态和活性的离子态,因为水的电离作用存在,离子浓度随溶液浓度改变,进而改变溶液的导电性。他在1883年中将自己的研究成果写成了两篇论文——《电解质的电导率研究》和《电解质的化学理论》,并于1884年初发表,后用来作为申请博士学位论文提交给乌普萨拉大学评委会。阿伦尼乌斯的全新的电离理论挑战了权威,自然首先要回答类似上面克莱夫教授提出的问题,诸如氯化钠、氯化钾等电解质溶水后的颜色和化学性质的解释。他大胆地假设了钾、纳、氯等离子的化学性质与其原子或分子化学性质是不同的,局限于当时对原子结构的认识,这部分假设还无法通过实验很充分验证说明,因此在答辩中客观上造成了一部分保守评委的不认同。

答辩进行了四个多小时才结束,结果令阿伦尼乌斯震惊、失望:勉强通过。这样的结果对于他的教职的申请来说基本就没戏了。评委会中塔伦与克莱夫教授的意见占了上风,据说他们原本不想让这个鲁莽的年轻人获得学位,但鉴于他以前的考试成绩还是相当出色的,才勉强给了个三级的评定(一级最优,三级应相当于及格水平)。

如果阿伦尼乌斯就此消沉下去或者像目前我国许多答辩评委们的担忧——万一寻了短见,故事到此就结束了。而阿伦尼乌斯终究是个自强不息厚德载物的年轻人,第二天就振作起来,他一气儿寄出了四封厚厚的信,每封信中都附带他的这两篇论文。信分别寄给他所想到的当时欧洲学界相关专家,分别是德国科学家克劳修斯、迈耶尔、奥斯特瓦尔德和荷兰科学家范霍夫。

转机发生了,尽管前两位的科学家由于年事已高或其他原因回应不太积极,但后两位年轻的科学家的回应竟格外令人惊喜。

阿姆斯特丹的范霍夫收到信一口气就读完了论文,他不仅理解论文的基本观点,而且受到了极大启迪。他忽然意识到,正在思考的问题半透膜层的渗透压力实际测量值为何会高于计算压力值居然迎刃而解。因为如果溶液中的电解质的确分解为离子,那么溶液中的粒子数就会增多,由于更多粒子撞击半透膜隔层而引起的渗透压力增大。他把自己的想法也马上写成论文并回了信,对阿伦尼乌斯电离学说表示完全赞同。

更为积极响应的是当时在里加工业大学任教的奥斯特瓦尔德,据说他看到论文时刚好夫人临产而他自己牙疼得厉害,在仔细读过文章后,他的小孩平安降生,牙也不疼了。论文中的创新思想与理论让他久久不能平静,不仅马上回信肯定,到了八月份假期他索性不远千里直接奔赴瑞典,在乌大校园中与阿伦尼乌斯会面讨论,一时成为学校轰动的新闻。

在年底,校方迫于一些支持阿伦尼乌斯教授们的呼吁给予了他第二次答辩的机会,这次答辩顺利通过,并立即被学校任命为物理化学副教授。当然,克莱夫教授等人依然如故,对阿伦尼乌斯的理论持否定的态度,阿伦尼乌斯还屡遭排挤,不久他又回到了斯德哥尔摩大学的埃伦德实验室……

后来,热情的奥斯特瓦尔德又邀请阿伦尼乌斯到里加进行访问与讨论,范霍夫也邀请他共同实验,电离学说这个新理论所形成合力,将三人的事业紧紧联系起来。1887年8月初,他们共同创办的《物理化学杂志》第一期问世,标志着一门崭新的学科——物理化学的诞生。他们三人突破了国界、大学、学科的藩篱,共同为物理化学学科的创立奠基并称为团队共同战斗,因此被后人赞誉为“物理化学的三剑客”,后来他们三人先后获得诺贝尔化学奖。范霍夫是首位诺贝尔化学奖得主,阿伦尼乌斯也成为瑞典本国首获诺奖的科学家。

阿伦尼乌斯不仅在电离理论方面贡献巨大,他首先解释酸、碱的本质,后来还致力于研究温度对化学反应速度的影响,得出著名的阿伦尼乌斯公式。在大气物理、天体物理学和生物化学等方面也颇有研究,还有写过一些科普著作,限于篇幅暂不介绍了。

有趣的依然是那位克莱夫教授,后来他已经成为电离理论的拥护者,在1898年一次纪念著名瑞典化学家贝采利乌斯的大会上他动情的演说道:“贝采利乌斯逝世后手中落下的旗帜,今天,又被另一位瑞典卓越科学家举起,他就是——阿伦尼乌斯!”

这好像是失败者的逆袭,也看似是开创者的胜利,联想到这几日国内学术界热议的话题,也许我们能从阿伦尼乌斯的故事里体味更多。

https://m.sciencenet.cn/blog-395200-994218.html

上一篇:为探奇为求知的远游

下一篇:2016诺贝尔物理奖咏吟