博文

Phenomics | 上海交通大学刘宁宁研究员团队总结口腔微生物群在癌症发展、诊断及治疗中的新见解

||

除肠道外,口腔是人体微生物群的另一大栖息地,已有研究证明口腔微生物群与人类健康密切相关。但口腔具有复杂和特殊的结构和微环境,导致不同个体的口腔微生物群结构存在差异,并且其组成会受到多种因素的影响。近年来,多界微生物群之间的相互作用引起了人们的极大关注。一般来说,微生物群包括细菌、真菌、古菌和病毒组,但目前对于真菌、古菌和病毒组的研究尚且不足。近期研究人员对微生物群在癌症进展中的作用进行了大量研究。口腔微生物群作为人体第二大和最多样化的微生物群,在癌症的进展、诊断和治疗中发挥着潜在的作用。之前的研究已经发现了它与口腔癌、肺癌、结直肠癌的相关性。该综述详细讨论了口腔微生物群与癌症发展的潜在机制,并为临床治疗提供了新的见解。

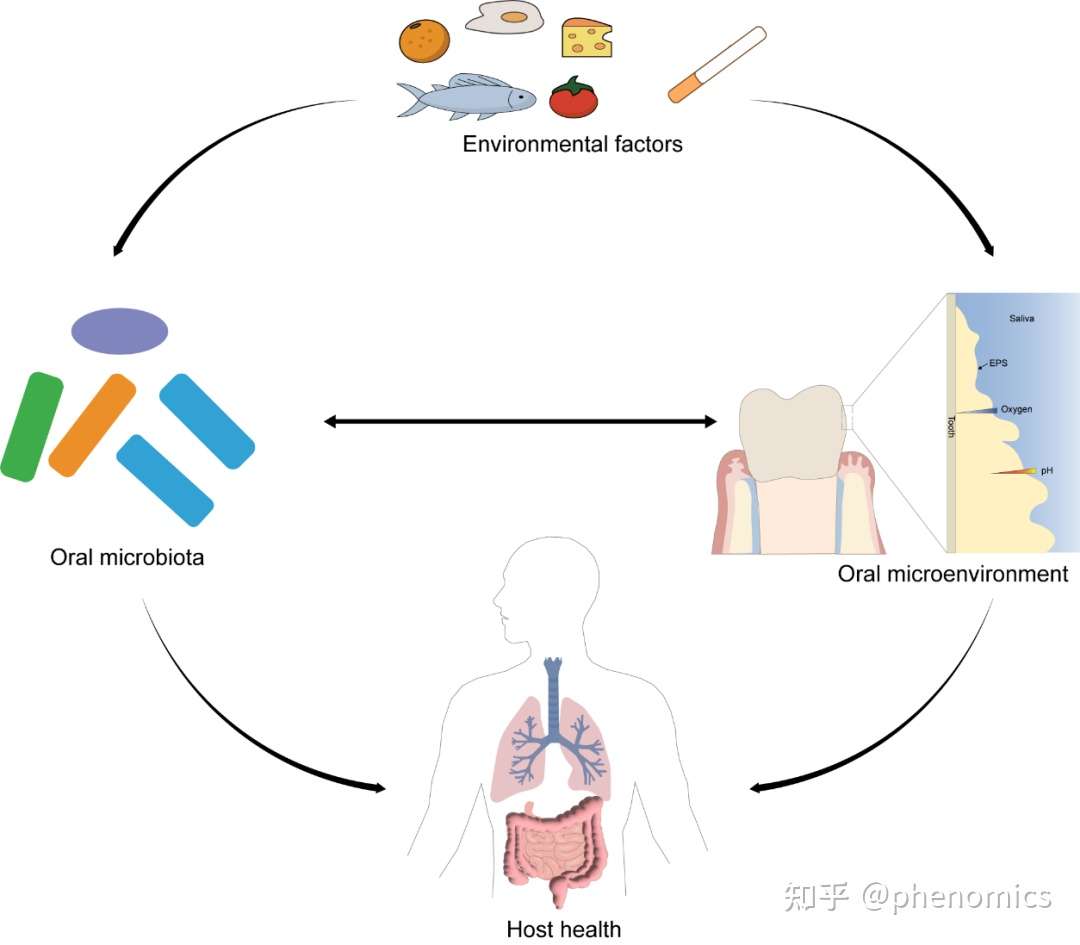

扫二维码|查看原文论文DOI链接:https://doi.org/10.1007/s43657-023-00124-y论文pdf链接:https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s43657-023-00124-y.pdf引用格式:Wang, XL., Xu, HW. & Liu, NN. Oral Microbiota: A New Insight into Cancer Progression, Diagnosis and Treatment. Phenomics 3, 535–547 (2023). https://doi.org/10.1007/s43657-023-00124-y,研究结果一、 人体口腔微环境口腔微环境在一定程度上依赖于外部环境的暴露和外源微生物的持续接触。口腔微生物群作为外部环境与宿主健康之间的桥梁,近年来引起了人们的广泛关注。越来越多的证据支持胎盘微生物群和口腔微生物群之间的关联,这表明新生儿口腔微生物群可能有产前起源。口腔微生物群的空间和结构组成取决于口腔微环境。影响微生物定植的因素包括pH值、氧浓度、氧化还原等。根据口腔内氧气浓度的变化,微生物群形成特定的分布。厌氧微生物倾向于定植在内部,兼性或专性需氧微生物倾向于定植在表面。二、 影响口腔微生物的因素口腔微生物是一个复杂的整体,可受到多种因素的影响,包括母体传播、基因异质性以及地理、饮食习惯和吸烟等环境因素。有研究通过16S核糖体RNA (rRNA)基因测序(V3-V4区)支持新生儿口腔微生物群的产前起源,因为新生儿口腔微生物群主要与胎盘中检测到的微生物具有共同特征。分娩方式对婴儿口腔微生物群存在影响,并且这种作用主要表现在出生后的前3 - 8个月。除了分娩方式,母乳喂养时间也会影响口腔微生物群。瑞典的研究表明,母乳喂养12个月的婴儿和母乳喂养不到6个月的婴儿之间的微生物群物种水平特征存在很大差异。口腔微生物群组成的改变与地理也有关。例如,不同地理区域(深圳:中国南方,云南:中国西南,北京:中国北方)的三个不同中国人队列组成的口腔微生物群是不同的。此外,在其他国家进行的研究也证实,不同地理位置人群的口腔微生物是特异性的。另外,基因异质性和饮食、吸烟、口腔护理等外界因素也是影响口腔微生物群的关键因素。

图1 口腔微生物、口腔微环境、环境因素和宿主健康之间的相互关系。

三、 多界口腔微生物与宿主的相互作用越来越多的文献开始关注多界微生物群的相互作用,包括细菌、真菌、古菌和病毒组,这可能成为某些疾病(如结直肠癌)的潜在诊断工具和治疗靶点。口腔微生物群的多界相互作用最近已经得到证实,包括界内和跨界的相互作用。细菌和真菌的相互作用已经被报道,如将白色念珠菌添加到早期口腔生物膜形成的体外模型中,会显著降低链球菌等几种细菌的丰度,这意味着白色念珠菌可以改变体外口腔生物膜中的细菌微生物群。病毒是影响健康人体口腔微生物群的重要组成部分。通过结合细菌和噬菌体群体的全基因组测序和表型分析的见解,发现细菌和噬菌体之间存在高度复杂的相互作用网络。并且该互作网络对人体健康的影响具有双面性,一方面是有益的,因为噬菌体减少了致病菌的数量。另一方面,它也可能是有害的,因为噬菌体转移可能增加某些细菌毒力的遗传物质。

四、 口腔微生物在癌症进展中的相互作用越来越多的证据表明,口腔内的天然细菌菌群可能在癌症发展中起着关键作用。某些细菌可以促癌或者引发免疫抑制或慢性炎症,从而增加癌症发展的风险。此外,某些微生物如白假丝酵母和金黄色葡萄球菌,会破坏口腔内稳态并上调癌基因的表达,如PI3KCA、HRas、mTOR、BRAF从而促进癌症进展;而且口腔中的某些细菌可能会降低用于癌症治疗的化疗疗效,并与化疗引起的口腔黏膜炎相关。该综述具体讨论了口腔微生物群如何影响口腔癌、结直肠癌和肺癌。牙龈卟啉单胞菌、梭杆菌、链球菌等细菌与口腔癌风险密切相关。此外,一些真菌物种,如白色念珠菌和病毒,如人类乳头瘤病毒(HPV),是口腔癌发病率较高的原因。牙龈假单胞菌促进口腔癌的潜在机制可以简单概括为增强细胞增殖、抑制凋亡细胞死亡、产生有毒代谢物和调节免疫反应。梭杆菌可以激活MYC原癌基因(MYC)、Janus激酶1 (JAK1)和转录信号传导和激活因子3 (STAT3)的表达,并且梭杆菌上的蛋白粘连素A (FadA)可以与E-cadherin结合,激活潜在致癌的E-cadherin-β catenin信号通路和Wnt/β-catenin调节剂膜联蛋白A,从而致癌。然而,链球菌在促进癌症发生发展中的作用和机制尚不清楚。口腔微生物群会通过调节不同的途径,包括炎症、血管生成、免疫系统调节、上皮细胞增殖、凋亡、代谢和营养物质的吸收,促进结直肠癌的进展。研究表明,基于唾液的生物标志物可以在癌前病变的早期阶段预测结直肠癌,这有助于改进早期检测方法并获得更好的结果。口腔微生物群也可能影响结直肠癌的治疗结果。研究者利用16S rRNA测序技术报道了口腔微生物群的变化可以改变CRC小鼠模型中肿瘤部位的肠道细菌组成。口腔菌群与其肠道菌群协同作用,也会影响结直肠癌放疗的疗效和预后。一些队列研究揭示了口腔微生物群与肺癌之间的相关性,表明口腔微生物群组成的α多样性较低可能增加不吸烟者患肺癌的风险,并最终导致恶性肺癌。具体而言,肺癌患者唾液中嗜二氧化碳噬细胞菌(Capnocytophaga)、韦永氏球菌(Veillonella)和牙龈卟啉菌(P. gingivalis)等菌种的含量明显较高,可作为疾病检测和分类的潜在生物标志物。五、 口腔微生物作为癌症的诊断标志物和治疗靶标基于口腔微生物群的生物标志物可以预测发生结直肠癌的风险。除结直肠癌外,口腔微生物群还为其他癌症类型如咽喉癌等提供了新的诊断工具。口腔微生物群也可以成为癌症的治疗靶点。益生菌,如双歧杆菌、乳酸杆菌和链球菌,可以增加口腔微生物群的α多样性,这有可能通过改变口腔微生物群组成来治疗疾病。然而,口腔微生物群的应用仍然具有挑战性,因为人体微生物群是一个复杂的、多维度相互关联的微生态系统。此外,与微生物群相关的癌症治疗方法的有效性因人而异。因此,应注重个体化治疗。随着口腔微生物群在癌症治疗中的作用逐渐显现,应将口腔微生物群与饮食、压力等生活方式因素一起纳入个体化治疗。此外,干扰口腔微生物群可能会产生不可预见的影响,这意味着这种新策略的长期影响和副作用仍不清楚。因此,口腔微生物群在癌症预防和治疗中的应用有待更大规模和纵向的研究。AbstractThe polymorphic microbiome has been defined as one of the “Hallmarks of Cancer”. Extensive studies have now uncovered the role of oral microbiota in cancer development and progression. Bacteria, fungi, archaea, and viruses in the oral cavity interact dynamically with the oral microenvironment to maintain the oral micro-ecological homeostasis. This complex interaction is influenced by many factors, such as maternal transmission, personal factors and environmental factors. Dysbiosis of oral microbiota can disturbed this host–microbiota interaction, leading to systemic diseases. Numerous studies have shown the potential associations between oral microbiota and a variety of cancers. However, the underlying mechanisms and therapeutic insights are still poorly understood. In this review, we mainly focus on the following aspects: (1) the factors affect oral microbiota composition and function; (2) the interaction between microenvironment and oral microbiota; (3) the role of multi-kingdom oral microbiota in human health; (4) the potential underlying mechanisms and therapeutic benefits of oral microbiota against cancer. Finally, we aim to describe the impact of oral microbiota on cancer progression and provide novel therapeutic insights into cancer prevention and treatment by targeting oral microbiota.研究结论

本综述总结了口腔微生物群在癌症发展、诊断和治疗中发挥的相关作用。许多研究发现某些口腔微生物在特定的癌症类型中发挥关键作用,利用这些关键微生物我们可以建立新的早期癌症诊断模型。有相关研究提出口服益生菌和口腔微生物群移植作为新的癌症治疗方法。但是,仍需要提出更多的与口腔微生物群新生物标志物相关的治疗策略,以便于更精准地诊断和治疗相关癌症。目前对口腔微生物群与癌症发生发展关系的研究多为相关性研究。口腔微生物群与肿瘤发生之间的因果关系有待进一步的分子机制研究。此外,口腔微生物群在癌症诊断和治疗中的应用仍处于试验阶段,需要更多的研究人员致力于将研究成果转化为医疗技术,为更多的癌症患者带来希望。通讯作者

刘宁宁研究员/博士生导师,上海交通大学医学院公共卫生学院/单细胞组学与疾病研究中心副主任,荣获上海市优秀学术带头人和上海市东方英才计划(原上海市青年拔尖人才)等。团队主要围绕真菌感染与癌症发展的分子机制展开研究,近5年相关工作以通讯/第一作者发表于Cancer Cell、Nature Microbiology (ESI高被引论文)、Cell Reports、Nature Communications (2)等杂志,主持国家重点研发计划课题、国自然面上和青年等国家和省部级项目7项,授权发明专利4项。成果被同期Cancer Cell杂志前瞻评述和F1000prime推荐,被Cell、Nat Rev Microbiol、Nat Rev Cancer、Nat Rev Clin Oncol、Nat Rev Gastro Hepat等杂志多次引用和正面评价。担任上海市微生物学会临床微生物学专委会副主任委员、上海市预防医学会卫生检验专委会副主任委员等;兼任hLife、iMeta、Microbes & Immunity、Fungal Genetics and Biology、Front Cell Infect Microbiol等杂志编委。第一作者

王秀丽

上海交通大学医学院公共卫生学院硕士研究生,2022年本科毕业于南京农业大学,同年攻读上海交通大学医学院研究生。曾获上海交通大学硕士生一等学业奖学金(2023)。主要研究方向为白念珠菌感染诱导细胞焦亡的分子机制,成果以第一(含共同)作者发表于Phenomics、Frontiers in Nutrition等杂志。END

撰 文 王秀丽

审 核 刘宁宁

编 辑 张若兰

排 版 谢晶

Phenomics期刊简介

Phenomics是一本新创的同行评审国际期刊,聚焦表型组学前沿研究,搭建全球表型组学领域专家交流的国际平台,推动该领域相关的理论创新和学科发展。

本期刊拥有强大的国际编委团队,复旦大学金力院士担任主编,美国系统生物学研究所Leroy Hood院士、澳大利亚莫道克大学Jeremy Nicholson院士、德国莱布尼兹环境医学研究所Jean Krutmann院士、复旦大学唐惠儒教授共同担任副主编,复旦大学丁琛教授担任执行主编,另有来自全球多国的三十多位著名科学家共同组成编委团队,以及四十多位青年科学家组成青年编委团队。

我们诚挚地邀请广大科研人员投稿!

Phenomics官网:https://www.springer.com/journal/43657

投稿链接:https://www.editorialmanager.com/pnmc/

编辑部邮箱:phenomics@ihup.org.cn、phenomics@fudan.edu.cn

欢迎关注Phenomics官方公众号

文章来源:人类表型组计划公众号

https://m.sciencenet.cn/blog-3558836-1426395.html

上一篇:Phenomics表型组学前沿论坛第78期,11月21日晚20:00,平轶芳教授:肿瘤血管表型组特征

下一篇:Phenomics | 2023年度Phenomics期刊“最美封面”揭晓啦