博文

南行记(三)

精选

精选

||

南行记(三)

是天气预报不准还是高原气候易变?反正今天早晨是晴了。尽管后来转为多云,但云层很高,高过山峰的顶端,不妨碍我们的观察。因为今天我们要去实地考察中甸地区的林线高度,这又是一个非常重要的古高度重建参考数据。三位师傅发挥出高超的车技,在看似无法通过的乱石路上将我们送到越野车能到达的极限位置。剩下的几公里登山就靠我们的双腿了,还要背上各种设备,以免自己不会在到达高处后因缺乏某件工具而遗憾。

植被的垂直分带从阔叶林到混交林,再到针叶林,森林就结束了,这个结束位置就是林线,受到海拔高度的密切控制,但并非唯一的因素,各个地区的气候也有重要的影响。在林线之上如果是平坦的高原面,就会形成草甸。也有像我们今天考察的地点,林线直接与流石滩相接,这样的林线高度不仅受到海拔和气候的控制,还与流石滩的冲击强度有关,树木抗拒不住就被冲倒;反过来,如果树木足够强壮和茂密,流石滩就被阻挡。反复的拉锯战,林线的位置就相对稳定地保持在某个位置。横断山地区的林线高度变动非常剧烈,最高为4600米,最低仅为3600米。在中甸地区就超过4000米,表明青藏高原和横断山区巨大的山体和复杂的地形对气候造成了强烈的影响,从而影响到林线的位置。

动物不像植物,它们能动,似乎没有植物那样严格的垂直带谱,但由于动物和植物的直接或间接食物关系,其实也表现出不同海拔的活动范围。就像海明威在《乞力马扎罗的雪》题记中写到:“在西高峰的近旁,有一具已经风干冻僵的花豹的尸体。花豹到这样高寒的地方来寻找什么,没有人作过解释”。雪豹是会到雪线附近来,但我们今天如意料之中,没有观察到中甸几种珍稀动物中的雪豹,不过倪喜军研究员发现了林麝的粪便。灵活如鸟类,也是有垂直分带的。我们上山前看见在草地上活动的灰头鸫(Turdus rubrocanus),那里才有它捕食的虫子,所以它不到高海拔的流石滩上来。非不能也,实不想也,适应更高海拔的喜马拉雅白眉朱雀(Carpodacus thura)取代了灰头鸫。

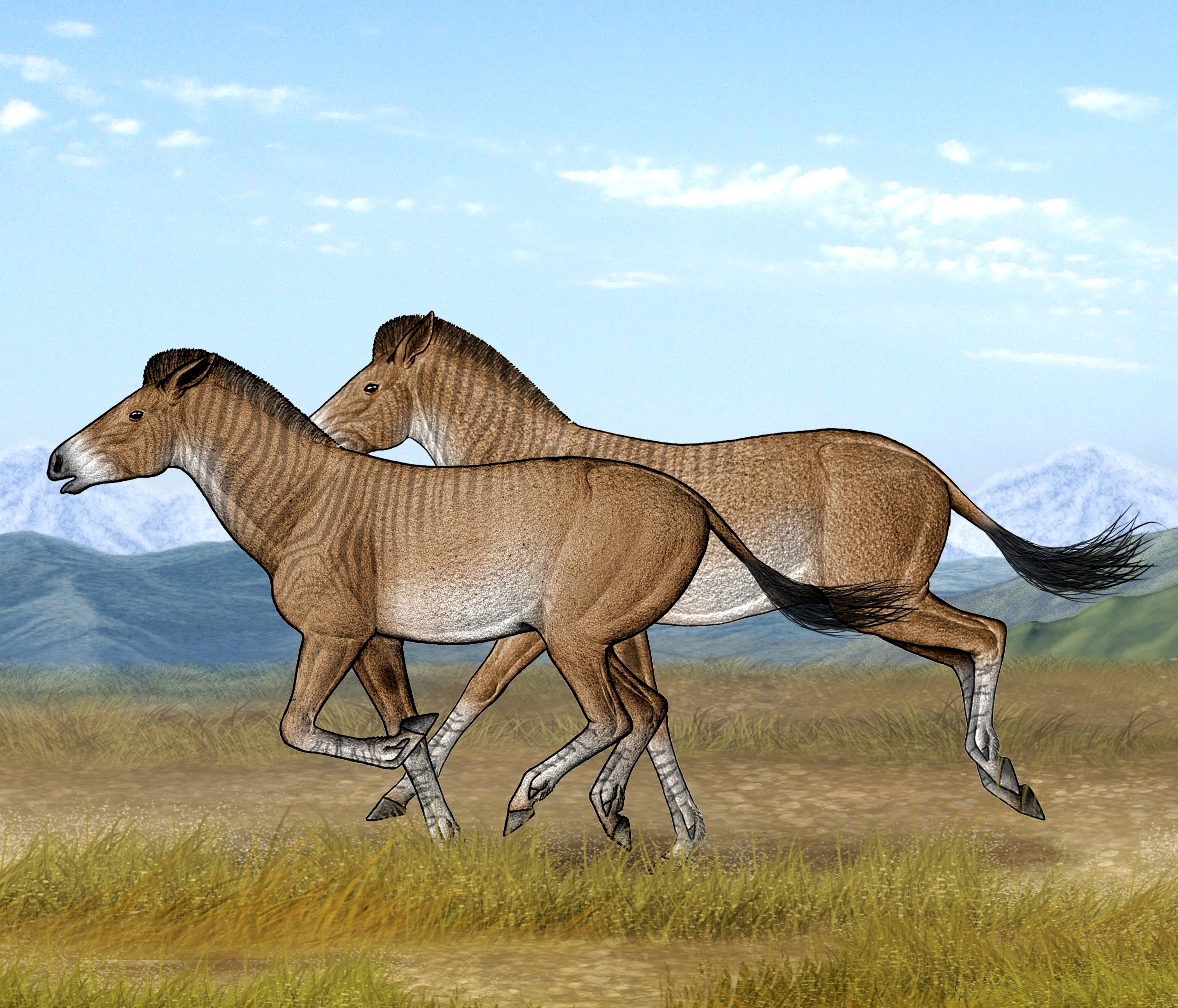

我们曾经的一项青藏高原古高度重建工作就与林线直接相关。通过对在西藏阿里札达盆地上新世地层中发现的札达三趾马(Hipparion zandaense)骨架化石的研究,证明它是一种生活于高山草原上善于奔跑的三趾马。这样的开阔环境在札达盆地所处的陡峭的青藏高原南缘应位于林线之上,根据与现代植被垂直带谱的对比并经古气温校正,札达盆地当时的海拔高度约为4000米,由此证明西藏南部至少在上新世中期已经达到现在的高度。

自从印度板块在新生代初期与欧亚大陆碰撞之后,青藏高原开始逐渐上升。喜马拉雅山脉至少自中新世以来已经形成,由此也产生了植被的垂直分带。开阔环境本身并不存在与海拔高度的直接关系,在世界上不同地区的不同高度,从滨海到极高山都有可能出现草原地带。然而,青藏高原的南缘由于受到板块碰撞的控制,在高原隆升以后一直呈现高陡的地形,因此开阔的草原地带只存在于其植被垂直带谱的林线之上。札达盆地位于青藏高原南缘,因此其植被分布与喜马拉雅山的垂直带谱紧密相关。札达地区现代的林线在海拔3600米位置,是茂密森林和开阔草甸的分界线。另一方面,稳定碳同位素分析也证明上新世的札达三趾马主要取食高海拔开阔环境的C3植物,与现代藏野驴存在相同的食性。札达三趾马生活的460万年前对全球来说正处于上新世中期的温暖气候中,温度比现代高约2.5℃。按照100米0.6℃的气温直减率,则札达马生活时期札达地区的林线高度应位于海拔4000米处。札达三趾马骨架化石的发现地点海拔接近4000米,也就是说,札达盆地至少在上新世中期就已经达到其现在的海拔高度。

在今天的考察中,我们的目标是要到达林线与流石滩的交界处,并观察界线上下的动植物。各个研究人员都奋勇争先,最终是李树峰研究员拔得头筹,攀登到最高处。周老师已到快70岁的年龄,却依然精神抖擞、体力充沛。3位年轻的女研究生也毫不示弱,全都成功到达流石滩。黄健博士还利用无人机观察更高处和更广大范围内的植被情况,这里才是真正的空中花园。

我因为观察岩石一个人走在最后面,还不时停下来记录。林子里传来清脆的牛铃声,随即一队散养的牦牛转了出来。突然,它们全部站立不动,齐刷刷地望着我,充满警惕的气氛甚至是准备进攻的姿态。我猛然意识到我穿着鲜红色的登山服,难道让它们想起了西班牙斗牛士?没有信号,不能查手机,我努力搜寻着脑海里的记忆:牛并不是对红色敏感,其实牛是色盲,看什么样都是黑白的;使牛生气的并不是那红布的颜色,而是斗牛士晃来晃去的挑逗动作。我只好站着不动,过了一会儿,牦牛们终于走开,牛也以食为天,啃它们的草去了。

莫名的惊吓还不止这一个。我特别怕蛇,也就很讨厌蛇吧。中甸有蛇,所以在野外不仅穿上高领登山鞋,还把裤脚也扎上了。但蛇不会到海拔这样高的流石滩附近来,所以我也没有在意。正低头观察岩石,不经意一抬头,突然看见一个昂起的“蛇头”,还是眼镜蛇头,慌乱中还是觉得不对吧,仔细一看,原来是植物。后来问清楚了,叫象鼻南星(Arisaema elephas)。

今天每个人把水和食品都背在身上,为减小重量,就带最方便的面包、酸奶和香蕉,依然给大家补充了充足的能量。说好下午回到停车处的时间,结果各位都干劲十足,依依不舍地多工作了一个半小时才从流石滩下来。

https://m.sciencenet.cn/blog-1243751-1438105.html

上一篇:南行记(二)

下一篇:南行记(四)