博文

江苏卫视《最强大脑》评论之二:“星际迷航”之评判

||

江苏卫视《最强大脑》评论之二:“星际迷航”之评判

钟振余(宁波大学)

江苏卫视《最强大脑》虽是一档综艺类电视娱乐节目,但因内容涉及人类大脑活动原理的许多未解之谜,而引发不同的争议和讨论。科学评判魏坤琳博士的一句口号:“科学是我唯一的评判标准!”似乎让Dr.魏成了真理的捍卫者。其实不然。当15岁少年陈智强小朋友在“星际迷航”节目中测试时,节目评审嘉宾郭敬明对该项目的测试难度提出了质疑,节目之外,一些网友对“魔方墙找茬”节目展开了分析,并提出了“找茬”的技巧及方法。普通观众以直觉感知或自身的实践探索形成的结论有其内在的合理性。不同认知的冲突让Dr.魏及其背后的科学家团队面临着挑战。虽然事后通过媒体的解释熨平了舆论的争议,但对于这一争议涉及的大脑活动机制问题,无论是专家还是观众均未获得答案。可以说这次的争议是专家错了!以下为笔者的观点详解。

一、电视节目《最强大脑》的最强评判指标

《最强大脑》评判标准以节目评审嘉宾高晓松的观点最具代表性。高晓松认为最强大脑首先应具备普通人少有的先天素质,也就是常人最怎么努力都难以触及的那一种能力。其次,才是后天训练提高后达到的某种惊人的能力。高晓松的提法与《最强大脑》科学家团队在网络上的回应也是一致的。因此,可以肯定Dr.魏给出的难度系数是依据科学团队事先商定的原则打分。既然科学家团队与普通大众的评定原则一致,为何还出现争议呢?

原因在于人类对自身大脑的活动机制并不完全清楚,有了评分原则却不理解大脑的活动机制,自然无法对具体的人类行为能力作出准确的评估。例如“魔方墙找茬”、“星际迷航”等测试项目,密密麻麻的图像看上去非常吓人。首次呈现出来不仅观众被迷在图景中,许多专家也一时找不着北。当然网友讨论演示之后[1],大家都能有所理解。这样的认知流程,有点象魔术表演项目在揭秘前后的那种感觉。当然,作为一档娱乐性的电视节目,《最强大脑》确实做得很好,挑选的大部分选手都具备一流的脑力水准。科学评审Dr.魏的表现同样赢得了观众的喜爱。但是,从脑科学的角度审视,Dr.魏的许多观点和解释有待商榷,比如Dr.魏在节目中反复讲解的工作记忆、短期记忆、信息加工、信息编码、视觉的三基色理论等概念,都是心理学派专家流行的学术观点,并非定论。

注:插图引自互联网

二、脑科学评判最强大脑的最强指标

在《最强大脑》播出的所有节目中,Dr.魏在某些项目中的判断和评论非常专业、给出的评分也很准确,而在其他一些项目中给观众留下的感觉并非如此。这里不涉及公平公正问题,而是专家对脑科学研究领域的理论认同和应用问题。由于脑科学研究涉及众多的综合交叉科学,不同知识背景或学科背景的专家对大脑的活动机制有着各自的理解和认知。在大脑活动原理被揭秘之前,所有的意识和记忆理论都不是最终结论,即使2014年诺奖得主莫泽夫妇提出的大脑网格细胞和位置细胞理论--国内普遍翻译为大脑细胞中存在GPS功能,近期美国密歇根州立大学(Michigan State University)的翁巨扬教授在科学网发表了一篇博文,明确指出“做内嗅皮层和海马脑区的研究人员搞出了一个网格细胞故事和一个位置细胞的故事[2]”。这是对2014年诺贝尔奖得主理论的明确否定。

虽然大脑活动机制的最终面纱尚未揭开,基于各相关学科成熟的基础理论和研究成果,笔者运用学科交叉思维提出以下最强大脑评判指标。

1、神经活动的时间阈值指标

在《最强大脑》“捕风者”节目中,参赛选手曹全全在1/24秒时间内捕捉到了银幕上仅显示1/48秒的一祯图像,并详细地进行描述。这就是神经活动的时间阈值指标,这种神经敏感性是先天具备的能力,不是通过训练能提高得了的[3]。

2、神经活动的最低信号强度指标

人类对狗的嗅觉能力非常敬仰,一般认为狗的嗅觉是人类水准的万倍以上。狗能对很弱的气味作出反应,表明狗的嗅觉神经系统敏感性非常强。最低信号强度指标体现在两个方面,一是神经活动对外部信息采集的敏感程度,二是采集到的信息经神经系统转换成电信号后,在大脑内部的发送、传递、接收、储存各环节的平衡、稳定、协调等方面具备的能力。神经系统对于最低信号强度的反应不只局限于嗅觉神经系统,在视觉、听觉、触觉等方面都有共性。另外,信号强度与信息量不可混淆,前者是电信号传递中的波幅,即信号的强弱;后者是一定时间跨度内信息传输的累加。在《最强大脑》的听音等节目中可以感悟这一指标的含义。当然,如果是科学实验,听音测试必须引入时间参数。

3、神经活动的信息辨识度指标

在最近一期的《最强大脑》“51度灰”节目中,参赛选手成功地挑战了51度灰的辨识。这位选手同样属于先天遗传具备的能力。信息辨识能力与信号强度阈值有关联但不完全等同。大脑的信息辨识能力会随着学习训练的增加不断提高,各类能工巧匠、艺术欣赏能力的提升、品酒师味觉鉴别力的提升均属于这一指标范畴。在大脑神经的活动层面,这一能力实质上就是记忆储存信息在原有神经元储存内容的基础上不断细化、不断增加信息量,即,树突代表的记忆信息元素越来越多。因此,当记忆信息发放时,代表记忆事件的电波包络线上载波的信息内容越来越多,感知神经接收电信息获得的细节内容也更加丰富。人类对远期记忆的遗忘首先是细节遗忘,也就是信息辨识度降低,然后才是整体遗忘。

4、神经活动塑化变形的复原指标

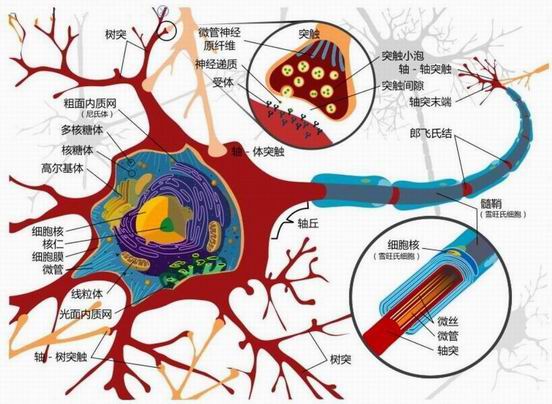

一般认为大脑中有一百多亿个神经元,一个神经元胞体(细胞核)直径只有微米级别,而其外周却长有成千上万个树突,每个树突长度各不相同,树突中存在着直径只有纳米级别的、由蛋白分子构成的中空细管。由于树突中存在一种被称尼氏体(粗面内质网和多聚核糖体)的细胞质,这种物质能使树突可塑。一个神经元与另一个神经元之间的连接点被称为“突触”,突触也是可塑的。实验表明尼氏体是神经元中蛋白合成最活跃的地方。

注:插图引自互联网

可塑变形具有两面性:在记忆储存时,起源自外部信息经脑内神经核振荡发放形成的电波信号,通过谐振使得神经元树突发生塑变,并确保以电波频率表示的信息元素与树突固有频率形成对应关系。在记忆发放时,同样因外部进入的信号与记忆储存的树突“信息”发生谐振而发放[4][5]。

(此处,外部信息在脑内转换成电信号后,在一个周期的波形中包含了整个事件所有细节对应的频率元素,也就是波形包络线上的载波信号;对应记忆储存中的信息是树突的固有频率,同频共振是物理现象,在记忆发放时,树突的尺寸决定了电信号的频率,信号波长与天线长度成正相关,也就是信号频率与树突长度成正相关。神经元振荡促使树突内微管中离子运动,离子运动速度达到某一阈值时,所有微管的蛋白质分子门同时打开,离子发放。这是神经生物学实验证实的现象[6]。因此,这或许是电信息传递与生命细胞信息储存及转换的秘密所在。)

突触也是可塑的。因此,可塑变形的另一面就是遗忘。有研究发现,鱼类的记忆延续时间只有5秒,猪等低级动物的记忆时间也非常短。对于人类而言,记忆保留的延续时间虽然比较长,但在不同个体之间会有差异。Dr.魏在节目中反复提及的工作记忆、短期记忆,这是心理学界普遍接受的理论。而事实上,大脑活动机制中不存在工作记忆和长期记忆之分。

5、脑内生化物质的合成和分解能力

大脑活动的主体是神经元,驱使神经活动的媒介是电信息,为了使电信息在脑内发送、传递、接收等流程的进行,需要脑内复杂的生化过程为神经元活动提供能源保障。因此,高水平的脑力活动一定具备高质量的脑内能源供给能力和废弃物的分解能力。这既与生命的活力相关(最主要的指标是年龄),更与先天的遗传基因有关。目前对这些因素的研究在AD疾病的治疗领域有所涉及。在第三季节目中,王鹰豪对贾立平的队长位置挑战赛非常经典。首先,正常拧魔方的速度与盲拧的速度是完全不同的两个神经活动内容,前者更多倾向于技巧和记忆的读取速度,对于训练有素者,能量消耗并不大;后者盲拧需要储存新的记忆信息,涉及到神经元树突和突触的塑变过程,需要更多的能源供给。节目中,贾立平盲拧到第5个魔方后,停止不动,许多观众不理解突然的变化。事实上,贾立平大脑内部的能源供应已经无法满足神经活动的消耗所需。通常认为,高强度的脑力活动,促使人体大部分的血流量和耗氧量集中到了大脑。大脑如果得不到足够的能源供给或缺血,神经的活力就会降低,甚至会失去意识能力和记忆能力。

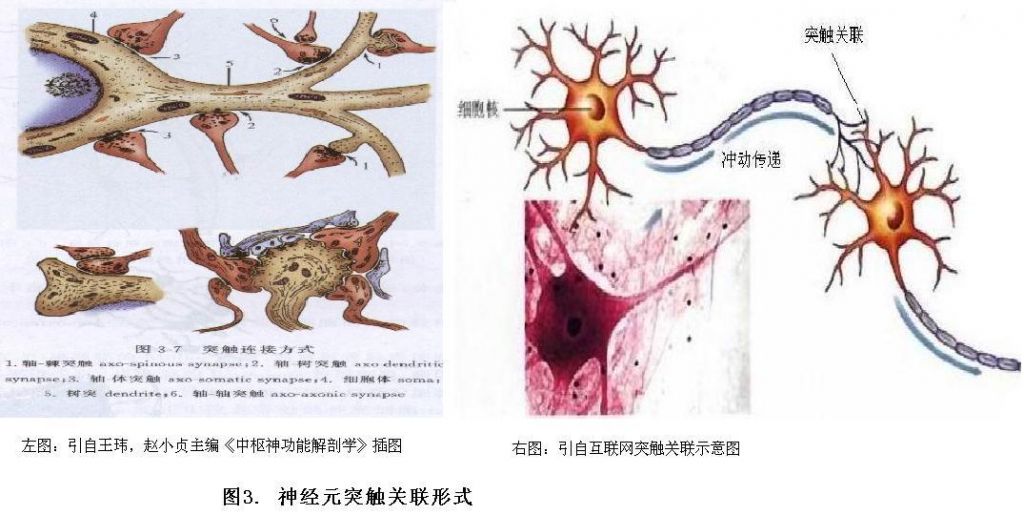

6、独立记忆和结构记忆

记忆信息的储存架构是人类智慧的核心。 所谓独立记忆是指储存的某一信息不与其他神经元发生突触关联,或关联程度很低;而结构记忆就是通过突触将两个或两个以上不同属性的储存事件关联成一个整体。神经生物学研究表明,一个神经元最多可形成几千甚至上万个突触。在电子显微镜发明之前,裸眼无法分辨“突触”的结构关系,所以神经网络概念一直被延用。事实上,神经元始终是一个独立的生命细胞,“突触”随时处在粘连或松脱的变化之中。在记忆信息储存架构中,突触就象“百事贴”,如果粘得“紧”,两个记忆信息联接一体的保留时间长,如果粘得“松”,稍后即脱。所谓“工作记忆”就属于“松”的一类,而刻骨铭心的记忆事件就是“紧”的一类。下图是神经解剖学教科书提供的突触粘联方式示意图。通过记忆方法培训产生的大量“记忆天才”都属于结构记忆一类。在第一季节目中有一位73岁的吴光仁老先生将圆周率背到小数点后5000位就是典型的例子。大脑老化的一个重要因素就是脑内神经活动所需的生化物质减少或合成能量降低。当突触“粘接”所需的材料缺失时,短时记忆功能自然丧失,这是健忘症的理论原因,继续恶化就是AD疾病。因此,适量保持大脑神经活动,有利于脑内各功能神经元保持活力,减缓神经老化。从这个意义上说,吴光仁老先生积极养脑的精神值得提倡,锻炼大脑的方法很多。作为最强大脑舞台不应包括结构记忆这一类指标。在《最强大脑》节目中,许多时候并未将方法记忆能力与先天具备的超常脑力区分出来。

以上6个指标在大脑的活动机制中通常相互联系,相互交叉,难分难辨。作为娱乐节目,《最强大脑》关注娱乐性和观赏性是可以理解的,而科学家团队必须将科学的精髓融入节目的内容之中。

三、“星际迷航”之评判

应该承认凡是站在《最强大脑》舞台上的大部分参赛选手,都具有上述最强大脑6大最强指标中一项或若干项,是大部分人难以企及的脑力水准。但就“星际迷航”、“魔方找茬”一类测试目标而言,测试核心并非记忆力,而是视觉系统的瞬间比对能力。这类测试项目,在具备一定脑力水准的人群中,经过训练都可以具备“找茬”能力。在网络视频中仔细观察郑才千在测试过程中的两眼变化,左右轮流半闭单 眼就是对左右对称图像的比较过程。“茬点”就在比较过程中出现。郭敬明的判断和质疑是正确的。网友的分析图解也是合理的。

后记:上述文中斜体下划线部分为博文评论中吴炬老师指正后,修改补充内容。

参考文献

[1] 百度文库.关于江苏卫视《最强大脑》魔方墙网友解密—详细补充图示。

[2] 翁巨扬.美国神经工程系统设计计划在当今人类知识的现状中有根本缺陷?http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=395089&do=blog&id=954793

[3] 钟振余. 江苏卫视《最强大脑》之1/24秒视觉实验报告.科学网 http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=1724380&do=blog&id=957087

[4] 钟振余.记忆信息与大脑神经元固有频率的关联性. (教科版)1(2016).6-10.

[5] 钟振余.意识的物理学原理和记忆的生物学机制.宁波大学学报(理工版)1(2015).118-124.

[6] 唐孝威.脑科学导论[M] 浙江大学出版社.2006.10. 超星电子图书17-20.

https://m.sciencenet.cn/blog-1724380-958791.html

上一篇:江苏卫视《最强大脑》之1/24秒视觉实验报告

下一篇:江苏卫视《最强大脑》评论之三:“捕风捉影”之“神人”