博文

海洋温度变化对温室气体的吸收与排放至关重要:海底藏冷效应和海洋锅炉效应

||||

海洋温度变化对温室气体的吸收与排放至关重要:海底藏冷效应和海洋锅炉效应

杨学祥,杨冬红(吉林大学)

关键提示:

温室气体浓度变化与气候冷暖的对应性,有一个因果关系没有解决:谁是因?谁是果?我们的分析表明,在冰期和间冰期、小冰期和气候适宜期的转换中,轨道因素和火山灰导致气温降低,温室气体减少是气温降低之果;在大冰期和温暖期转换中,陆海分布和火山活动导致气温变化,温室效应只是其中的一种。

目前我们仍处于第四纪大冰期中的间冰期时期,温室效应的作用有限,全球变暖的原因是处于自然的变暖期,火山活动起决定作用。火山活动与太阳活动、潮汐强度有很好的对应关系,必须关注火山活动的规律和周期。

海洋温度变化对温室气体的吸收与排放是大气温室气体浓度变化的源与汇。

相关博文

危险!大西洋洋流正急速减弱,会不会推动地球进入冰河时代?

原创中国气象爱好者昨天

在著名灾难电影《后天》中,讲述了异变的洋流系统导致地球产生了一系列异常天气事件,使得地球进入第二次冰河纪,纽约被冰封。尽管这只是虚构的电影,但现在科学家们指出,电影背后的基本思路可能正地球上发生——活动异常的洋流系统正在使洪水和干旱等极端天气事件更加频繁。

科学家们已经注意到了大西洋地区一个非常关键的洋流系统,这个系统又在减速。这个洋流系统被称为大西洋经向翻转环流(AMOC),它将赤道附近的温暖咸水输送到欧洲北部。而来自北极的较冷的水使它变得更加密集并沉入深海,这个过程中它从大气中吸收大量的碳。然后这些水团从深海向南回流,大部分水在南极洲附近重新融合,并将温室气体释放回空气中。

来自海底洋流分析显示,距今大约95万年前,洋流大幅减缓。这直接关系到大西洋深处碳的积聚以及空气中温室气体的浓度。根据一项新研究,这引发了一系列每10万年出现一次的冰河时代。如果目前的洋流持续放缓,我们不应指望它能通过储存我们的排放来帮助我们,结果可能恰恰相反。

新泽西州普林斯顿大学的研究员杰西·法默博士表示,洋流与冰河时代似乎是一对一的关系。这就像翻转开关一样。它告诉我们,海洋中存储的碳量与气候正在发生的事情之间存在着密切的关系。研究人员通过检查来自南大西洋/北大西洋的深海岩石核心来确定这些变化。他们发现在当时AMOC减弱到前所未有的程度,而且减弱时间过长。深水收集的碳量比以前的碳含量高出约500亿吨,这相当于今天世界上所有海洋吸收的人类排放量的三分之一。

在此活动前的温暖时期,大气层的碳含量约为百万分之280(280ppm)。而随着洋流减速,空气中的二氧化碳降至180ppm,转折点被称为中更新世过渡期,在这个过程中,地球进入了最后一个冰河时代,它清楚地表明,空气中的碳缺失最终对气候产生了强大的影响。

由于工业化,现在大气碳现在高达约410ppm。根据AMOC的强度波动,自20世纪中期以来,它似乎已经被削弱了15%。似乎看到类似的变化,有人可能会说,“太棒了!海洋环流将使我们免于气候变暖!”但研究者指出,这并不正确,因为气候系统的影响实则非常复杂——如果现在AMOC继续减弱,可能导致北半球的气候和降水类型发生重大变化,产生更加异常的洪水与干旱。

但目前,研究者们指出,除了大西洋有类似的洋流系统,印度和太平洋也同样有类似的洋流循环,但对它们的循环和对温室气体的影响了解得非常少,因此关于海洋对气候的影响有许多缺失的部分。

http://www.yidianzixun.com/article/0Lirz9sI

目前地球处于间冰期:火山作用大于温室效应

已有 7092 次阅读 2012-10-8 12:02

目前地球处于间冰期:火山作用大于温室效应

杨学祥,杨冬红

根据近百年的气候变化历史和温室效应理论,气象学家得出了全球变暖的结论,并对人为排放温室气体提出了严重警告。该理论的最大硬伤是难以解释历史上出现过多次冰期,大气中温室气体的增减由何种因素控制的问题没有得到解决。

2009年国外一项研究报告称,1275年到1300年之间,热带地区经历过四次大规模火山喷发,喷发出来的大量硫酸盐颗粒进入大气层上空反射了太阳辐射,使地球气温降低;1430年到1450年,也发生了一轮大规模火山喷发。5次火山喷发对应13-14世纪气候变冷时期和15-17世纪小冰期时期。

现代火山活动有明显致冷的记录。短周期的对应关系是:小冰期对应强火山活动,小气候最适期对应弱火山活动。但是,火山长周期的对应关系却是:火山活动峰值与全球无冰期对应,而谷值与大冰期对应。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-614565.html

火山作用的二重性证实温室效应的局限性:短期无效,长期有限。

1. 冰期和间冰期、小冰期和气候适宜期转换中温室效应不是控制气候的决定因素

冰期和小冰期与火山喷发有很好的对应关系。火山喷发出的二氧化碳增大了大气温室气体的浓度,气候变冷的事实与温室效应相矛盾,这表明温室气体不是控制气候变化的决定因素。

我们在1999年就指出,现代火山活动有明显致冷的记录。2000年张振克等人指出,小冰期对应强火山活动,小气候最适期对应弱火山活动。因为火山灰和二氧化硫等火山喷发物到达平流层后,较小的气溶胶可在数月内传播到全球,并可在平流层内持续漂浮1-3年,使太阳直接辐射减弱,造成大气降温。 http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-535392.html 在中世纪温暖时期之后开始,全球气温出现下降的现象,时间约在自1550年至1770年这150年间,结束于18世纪初期,相当于中国明清时期。小冰期带来的影响,除了气温下降外,还使得植物生长季节变短,土壤较温,使粮食作物产量变少,谷物价格上升,造成全球各地频繁出现饥荒与瘟疫。因为死亡率上升,这使全球人口成长率在这段时间减缓。小冰期时期也是暴乱、抢掠及死亡的高发期。 从15至17世纪的200余年内,世界上强震很多,其它自然灾害(如瘟疫流行)也很集中,这正是蒙德极小值期。与之对应的中国华北第六地震活动期,延续了200多年,其间发生了4次8级地震,7次7级地震,其后的平静期延续了85年,未发生任何大于6级的地震。这个时期太阳活动处于极小值,人们往往把它当作小冰期气候产生的原因。最近的研究表明,气候变冷周期与火山喷发周期以及潮汐变化周期相一致。太阳黑子延长极小值、火山喷发、强潮汐与低温期有很好的对应关系(见表1)。 表1 太阳黑子、火山喷发和强潮汐的对应关系 太阳黑子极小期 时间(年) 潮汐极大年时间 火山喷发时间 全球气温 欧特极小期 1040-1080 1062 ?? 低温 沃尔夫极小期 1280-1350 1264 1275-1300 低温 史玻勒极小期 1450-1550 1425 1430-1450 小冰期 蒙德极小期 1645-1715 1629 ?? 小冰期 道尔顿极小期 1790-1820 1770 ?? 低温 21世纪极小期 2007-?? 1974 ?? 低温? 历史的规律表明,变冷气候和超级火山喷发有很好的对应关系(见表2)。 表2 超级火山和冰期与地磁反向的对应关系 序 号 冰 期 名称 时间 地磁反向 名称 时间 超级火山喷发 名称 时间 1 2 3 小冰期Ⅲ(1871±20A.D.) 小冰期Ⅱ(1777±20A.D.) 小冰期Ⅰ(1528±20A.D.) 长谷火山 600年前 4 5 6 7 8 9 10 新冰期Ⅲ(1 550±70aB.P.,1 580±60aB.P.) 新冰期Ⅱ(2.8~2.5kaB.P.) 新冰期Ⅰ(3.1kaB.P.) 末次冰期Ⅳ(YD)(11.5~10.4kaB.P.) 末次冰期Ⅲ(24~16kaB.P.) 末次冰期Ⅱ(56~40kaB.P.) 末次冰期Ⅰ(73~72kaB.P.) Lashamp反向事件(2万年前后) 陶波火山 1900年前 多巴火山,7.5万年前 11 12 13 倒数第二冰期 Ⅲ阶段(154~136kaB.P.) Ⅱ阶段(277~266kaB.P.) Ⅰ阶段(333~316kaB.P.) Xzone反向事件(10.8-11.4万年内) Vzone反向事件(33-35万年) 乌图伦古火山 27万年前 14 15 倒数第三冰期 Ⅱ阶段(520~460kaB.P.) Ⅰ阶段(710~593kaB.P.) Jaramillo正向事件(87-93万年) 黄石公园火山 64万年前 16 17 滚兹冰期(1180~920kaB.P.) 多脑冰期(2000~1400kaB.P.) 松山反向期 松山反向期 黄石公园火山130万年前 黄石公园火山210万年前 注:kaB.P为千年前,A.D为公元。 较精细的划分表明,超级火山喷发与冰期有较好的对应关系,时间误差不超过10%;地磁反向与超级火山喷发没有对应性。 在人类出现之前,大气中的二氧化碳浓度主要通过火山喷发来增加,通过海洋温度变化溶解二氧化碳多少来控制。火山喷发导致气候降低,海洋温度降低吸收更多大气中的二氧化碳,这是冰期和小冰期时大气中二氧化碳浓度变低的原因。也就是温室效应怀疑者通常所说的气温降低在前,温室气体减少在后,火山喷发出的二氧化碳被变冷的海洋吸收,温室效应并没有起到应有的作用。 目前我们仍处于第四纪大冰期中的间冰期时期,温室效应的作用有限,全球变暖的原因是处于自然的变暖期,火山活动起重要作用。必须关注火山活动的规律和周期。 2. 在大冰期和温暖期的转换中温室效应也不是唯一因素 火山长周期的对应关系是:火山活动峰值与全球无冰期对应,而谷值与大冰期对应,这可以用温室效应来解释,但温室效应不是唯一因素。 表3 地球自转周期与地质旋回 时间 /Ma 地球 自转 全球 气候 生物灭绝事件 热 幔 柱 喷 发 形成物 体积/106km3 480 高峰 温暖期 北美火山活动高峰 437 低谷 大冰期 北美火山活动低谷 370 高峰 温暖期 北美火山活动高峰 280 减慢 北美火山活动减弱 248 减慢 西伯利亚暗色岩 230 低谷 大冰期 北美火山活动低谷 160 加快 三大洋底重大裂解作用 140 加快 香港超级火山 139 加快 三大洋底重大裂解作用 120 高峰 温暖期 不明显 (水下喷发) 翁通爪哇海台36 120 北美火山活动高峰 110 高峰 大规模生物灭绝 凯尔盖朗海台 97 三大洋底重大裂解作用 65 恐龙灭绝 德干暗色岩 55 陆生哺乳动物灭绝 北大西洋火山边缘 25 低谷 低温 15 加快 大规模生物灭绝 哥伦比亚河溢流玄武岩1.3 10 高峰 变暖 0 低谷 大冰期 北美火山活动低谷 在一亿年前的中生代,巨大火成区形成时释放的CO2是导致全球变暖的重要原因,但是导致全球变暖的巨大火成区有多种作用,温室效应只是其中的一种。使海洋底层水增温,这是巨大火成区无可替代的致暖作用。巨大火成区的海台和洋壳产量在白垩纪是最高的,洋壳产量的最高速度为37×106 km3/Ma(目前的洋壳产量为17×106 km3/Ma),对海洋温度的提高贡献最大。存储在海洋中的碳只要释放2 %,就将使大气中的CO2含量增加一倍。海洋是CO2的储库。在1 个大气压下,海水温度从0℃ 升高为25℃,每克海水可释放约1 cm3体积的CO2,释放量与残留量的比值约为1:1。目前全球海洋溶解的CO2是大气中CO2的13倍,以此比例,海水升温25℃,大气中CO2的含量应该增加到现在的6.5倍,这表明白垩纪海洋增温释放的CO2是大气CO2浓度增高的主要来源。 近一亿年间海洋底层水冷却了摄氏15℃,大气冷却了10-15℃,而第四纪冰期到来之时,海洋底层水温度为0℃,目前为2℃。这表明全球温暖期对应海洋底层水的高温期,全球大冰期对应海洋底层水低温期,海洋底层水是地球储存“冷能”的仓库。新洋壳生成和海底火山活动引发的海温升高和海水中CO2释放在全球气候变化中的作用不容忽视,这是人为温室效应所不能达到的,因此,这一重要作用值得深入研究。 除此之外,陆海分布、太阳活动、轨道效应等因素对气候的影响也非常重要。例如,大陆集中在两极会形成极冷气候,大陆分散在赤道会形成极热气候。石炭二叠纪大冰期发生在大陆集中在南极周围,而第四纪大冰期发生在大陆集中在北极附近。 3. 结论 温室气体浓度变化与气候冷暖的对应性,有一个因果关系没有解决:谁是因?谁是果?我们的分析表明,在冰期和间冰期、小冰期和气候适宜期的转换中,轨道因素和火山灰导致气温降低,温室气体减少是气温降低之果;在大冰期和温暖期转换中,陆海分布和火山活动导致气温变化,温室效应只是其中的一种。 目前我们仍处于第四纪大冰期中的间冰期时期,温室效应的作用有限,全球变暖的原因是处于自然的变暖期,火山活动起决定作用。火山活动与太阳活动、潮汐强度有很好的对应关系,必须关注火山活动的规律和周期。 海洋温度变化对温室气体的吸收与排放是大气温室气体浓度变化的源与汇。 2012-10-8 于长春

地球上化石碳的主要来源仍有很大的未知 有多少碳被困在海洋中?

2018-11-12 08:06

阅读:1033

标签:气候变化, 温室气体, 碳酸盐化合与分解, 海洋酸化和酸雨

地球上化石碳的主要来源仍有很大的未知 有多少碳被困在海洋中?

杨学祥,杨冬红(吉林大学)

关键提示:据赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University)的Laura Varney2018年11月8日(当地时间)报道,新的研究对气候变化的速度提出了质疑(New research questions the rate of climate change)。2018年11月8日发表在《自然通讯》(Nature Communications)杂志上的这项研究为气候变化的实际发生速度提供了新的线索。

论文第一作者也是通讯作者克莱顿•马吉尔博士说:“目前关于气候变化对海洋环境即将产生的影响的知识还存在一些明显空白。在这项研究中,我们发现地球上化石碳的主要来源仍有很大的未知。我们不知道有多少碳被困在海洋中,但现在我们已经证明了这个过程,它可能对地球气候造成灾难性的威胁。”

事实上,我们很早就提出过警告,新洋壳生成和海底火山活动引发的海温升高和海水中CO2释放在全球气候变化中的作用不容忽视,这是人为温室效应所不能达到的,因此,这一重要作用值得深入研究。

正文:

我们在2013年指出,现代火山活动有明显致冷的记录:小冰期对应强火山活动,小气候最适期对应弱火山活动。因为火山灰和二氧化硫等火山喷发物到达平流层后,较小的气溶胶可在数月内传播到全球,并可在平流层内持续漂浮1~3年,使太阳直接辐射减弱,造成大气降温。

但是,火山长周期的对应关系却是:火山活动峰值与全球无冰期对应,而谷值与大冰期对应[27],地球内能的周期性释放影响全球气候[28]。海底火山喷发不仅喷出大量的温室气体,而且加热了底层海水,消除了使全球气候变冷的“冷源”,使海水中的CO2大量释放,这是白垩纪发生最强的全球变暖的原因。相反,伴随火山喷发的减弱,全球变暖规模逐渐减弱,海洋地层水温度不断降低,这是人为释放温室气体所不能替代的。

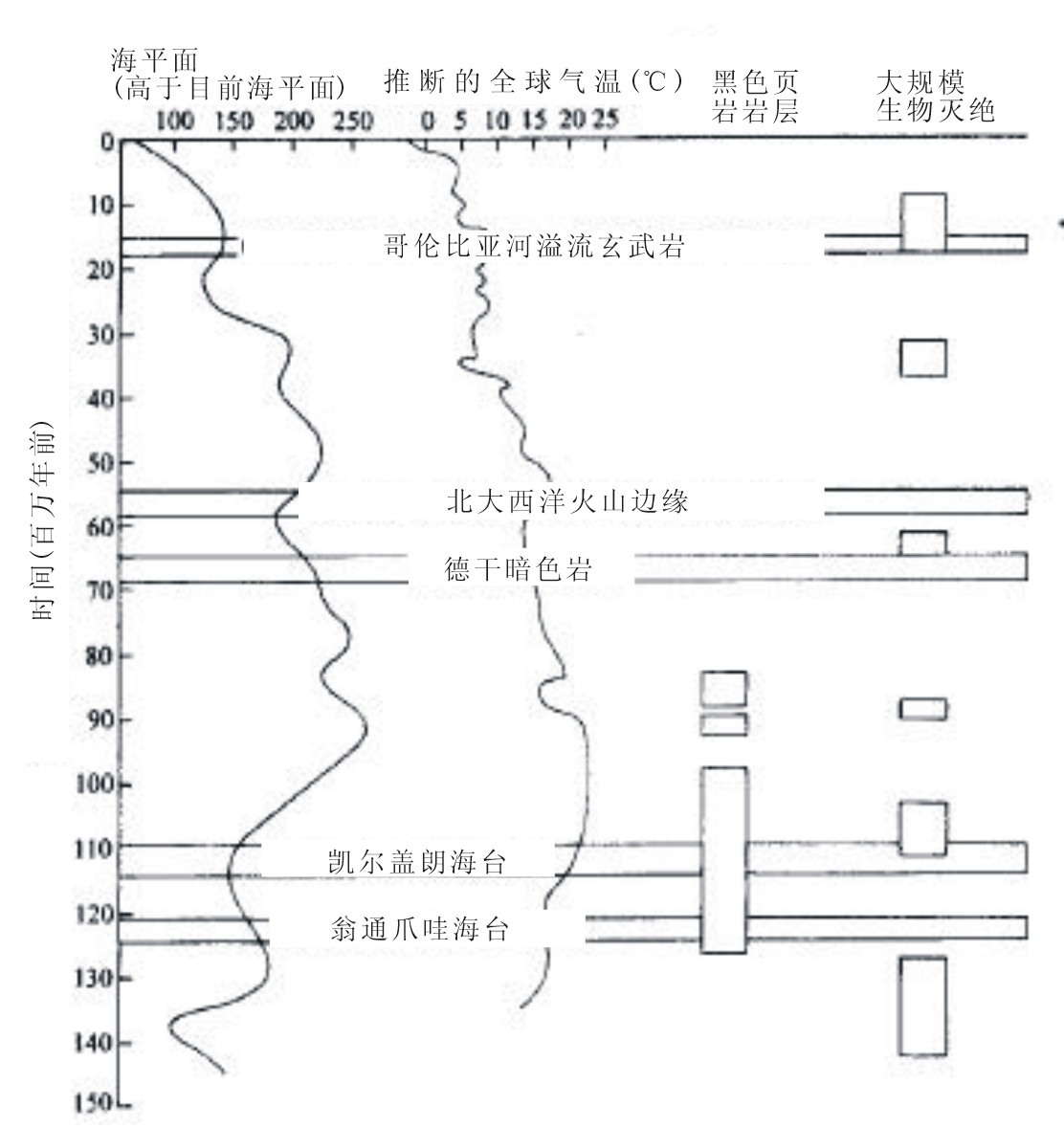

巨大火成岩省形成时释放的CO2是导致全球变暖的重要原因,但是导致全球变暖的巨大火成岩省有多种作用,温室效应只是其中的一种。使海洋底层水增温,这是巨大火成岩省无可替代的致暖作用。巨大火成岩省的海台和洋壳产量在白垩纪是最高的,洋壳产量的最高速度为37×106 km3/Ma(目前的洋壳产量为17×106 km3/Ma)[29, 30],对海洋温度的提高贡献最大。存储在海洋中的碳只要释放2 %,就将使大气中的CO2含量增加一倍[31]。海洋是CO2的储库。在1 个大气压下,海水温度从0℃ 升高为25℃,每克海水可释放约1 cm3体积的CO2,释放量与残留量的比值约为1:1。目前全球海洋溶解的CO2是大气中CO2的13倍,以此比例,海水升温25℃,大气中CO2的含量应该增加到现在的6.5倍,这表明白垩纪海洋增温释放的CO2是大气CO2浓度增高的主要来源,对应于当时间海洋底层水高于现在15℃,大气高于现在10-15℃。新洋壳生成和海底火山活动引发的海温升高和海水中CO2释放在全球气候变化中的作用不容忽视,这是人为温室效应所不能达到的,因此,这一重要作用值得深入研究。

同样,二氧化碳在大陆地表和海底形成碳酸盐的过程也同样被人忽视,它们是全球气候变冷的重要原因,与大陆造山活动和海底扩张的火山喷发一一对应。非常明显,大气温室气体的增多形成的酸雨和海洋酸性增大都有利于碳酸盐的形成和大气温室气体的减少,并达到一个新的平衡。气候冷暖周期变化是一个最可靠的指标。

地球气候存在不可否认的自然循环:海底藏冷效应——温室气体贮存在海洋中和岩石中——冰期形成——海平面下降海洋地壳上升导致海底张裂地震和火山活动——海底火山喷发造成海洋锅炉效应——海洋温室气体释放到大气——全球变暖导致的冰盖融化和海平面上升——地壳均衡导致挤压地震发生——降水增大形成酸雨使海洋酸度增大——在大陆地表和海洋底层增大二氧化碳形成碳酸盐的机会——温室气体浓度降低导致气候变冷。

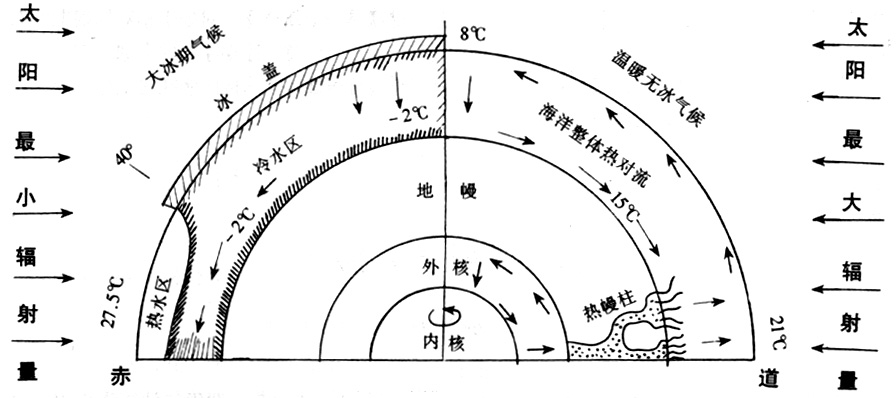

图1 海底藏冷效应和海洋锅炉效应

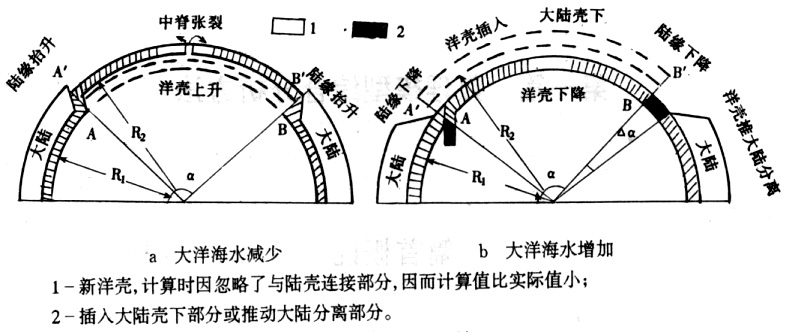

图2 海平面变化导致的地壳均衡运动

图3 白垩纪全球气温变化、海底火山活动、海平面变化、生物灭绝、黑色页岩对应关系

http://wap.sciencenet.cn/blog-2277-1145778.html

参考文献

1. 杨冬红,杨学祥,刘财。2004年12月26日印尼地震海啸与全球低温[J]。地球物理学进展。2006,21(3):1023~1027。

Yang Donghong,Yang Xxuexiang, Liu Cai. Global low temperature, earthquake and tsunami (Dec. 26, 2004) inIndonesia[J].Progress in Geophysics, 2006, 21(3): 1023~1027.

2. 杨冬红,杨德彬,杨学祥. 2011. 地震和潮汐对气候波动变化的影响[J]. 地球物理学报, 54(4):926-934

Yang D H,Yang D B, Yang X X, The influence oftidesandearthquakes in globalclimatechanges. Chinese Journal of geophysics (in Chinese),2011, 54(4): 926-934

3. 杨冬红,杨学祥。全球变暖减速与郭增建的“海震调温假说”。地球物理学进展。2008,23 (6): 1813~1818。YANG Dong-hong, YANGXue-xiang. The hypothesis of the ocesnic earthquakes adjusting climate slowdownof global warming. Progress in Geophysics. 2008, 23 (6): 1813~1818.

4. 杨冬红, 杨学祥. 北半球冰盖融化与北半球低温暴雪的相关性[J]. 地球物理学进展, 2014, 29(2):610-615. YANG Dong-hong, YANG Xue-xiang. Studyon the relation between ice sheets melting and low temperature in NorthernHemisphere. Progress in Geophysics. 2014, 29 (1): 610~615.

5. 杨冬红,杨德彬,杨学祥。地震和潮汐对气候波动变化的影响。地球物理学报。2011,54(4):926-934. Yang D H,Yang D B, Yang X X, The influence of tides and earthquakes in global climatechanges. Chinese Journal of geophysics(in Chinese), 2011, 54(4): 926-934

6. 杨冬红,杨学祥. 全球气候变化的成因初探. 地球物理学进展. 2013, 28(4): 1666-1677. Yang X X, Chen D Y. Study oncause of formation in Earth’s climatic changes. Progress in Geophysics (inChinese), 2013, 28(4): 1666-1677.

7. 杨冬红. 2009. 潮汐周期性及其在灾害预测中应用[D][博士论文].长春:吉林大学地球探测科学与技术学院.

Yang Dong-hong. 2009.Tidal Periodicity and its Application in Disasters Prediction[D]. [Ph. D.thesis]. Changchun:College of Geo-exploration Science and Technology, Jilin University.

8. 杨冬红, 杨学祥.2013.a 地球自转速度变化规律的研究和计算模型. 地球物理学进展, 28(1):58-70。

Yang D H, Yang XX. 2013a. Study and model on variation ofEarth’s Rotation speed. Progress inGeophysics (in Chinese), 28(1):58-70.

https://m.sciencenet.cn/blog-2277-1173139.html

上一篇:4月13日厄尔尼诺指数进入上升区间:2019年4月13日晚报

下一篇:火山集中喷发预示地应力集中俄罗斯