博文

强降雪结束、强寒潮来袭,七问北京罕见低温:七问两答

|||

强降雪结束、强寒潮来袭,七问北京罕见低温:七问两答

杨学祥

关键提示

12月15日,北京降雪结束,一股强冷空气上线“接管”北京天气,带来大风、寒潮和持续低温。目前,北京处于道路结冰橙色、持续低温黄色、大风和寒潮蓝色预警中,北京进入“速冻”模式,未来约两周,北京全天气温都将低于冰点。

雪后寒潮接力,这轮寒潮降温有多猛?北京的罕见低温为何会持续这么久?记者就此次寒潮降温天气中公众关心的问题采访气象专家:七问北京罕见低温。

今年或为“史上最暖冬天”,为何还有强寒潮?

北京的低温冰冻天气是这场强寒潮的冰山一角,从全国范围来看,这场“今冬以来最强寒潮”的主体正在由北向南前进,从今天开始,北方大部将持续一周左右的“今冬至冷时刻”,南方也将在短短一两天里遭遇断崖式降温。

中央气象台预计,16日夜间至17日早晨,华北、黄淮北部等地的部分地区最低气温将接近或跌破历史同期极值,山西、河北、河南北部、山东西北部一带最低气温将达到-20℃左右。

国家气候中心此前曾预测,随着厄尔尼诺事件进一步发展,2023年有可能成为史上最暖年份。在这样的气候预测下,为何还会有这样的强寒潮?

据中国天气网介绍, 2023年有可能成为史上最暖年份,并不代表冬天就没有冷空气活动、没有极端冷事件。今冬,预计我国大部地区气温接近常年同期或偏高,但仍会有阶段性冷空气活跃。

https://news.sina.com.cn/o/2023-12-15/doc-imzyaywv4573089.shtml

本文两个回答是:

尽管我们在2008年就预测了2014-2016年最热,但预测的根据不是由于温室气体排放,而是月亮赤纬角最小值,与气象主流完全不同。这一结论的正确性,将在9年后得到验证。这一验证时间并不长,大多数人都可以看到这一天。

我们在2014年3月26日指出,2014-2016年全球最热年 2023-2025年全球最冷年:

2014年是全球极端灾害频发年,高温、干旱、雾霾和强震是主要灾害。关键原因是2000-2030年拉马德雷冷位相和2014-2016年月亮赤纬角最小值。

2014-2016年月亮赤纬角极小值减小潮汐南北震荡幅度,导致高温、干旱、雾霾和强震,2013年的前兆值得关注。

2023-2025年月亮赤纬角极大值增大潮汐南北震荡幅度,导致低温和强震,2000-2030年拉马德雷冷位相增强制冷作用。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-779229.html

2023年-2025年既是月亮赤纬角最大值时期(极端冷事件发生的主要因素),又是太阳黑子峰值时期(极端暖事件发生的主要因素),具有冷暖极端事件和极端灾害交替发生的最有利条件。

相关报道

强降雪结束、强寒潮来袭,七问北京罕见低温

2023年12月15日 19:15 新京报作者:王景曦

12月15日,北京降雪结束,一股强冷空气上线“接管”北京天气,带来大风、寒潮和持续低温。目前,北京处于道路结冰橙色、持续低温黄色、大风和寒潮蓝色预警中,北京进入“速冻”模式,未来约两周,北京全天气温都将低于冰点。

雪后寒潮接力,这轮寒潮降温有多猛?北京的罕见低温为何会持续这么久?记者就此次寒潮降温天气中公众关心的问题采访气象专家。

问题一

北京强降雪结束,此次降雪天气有何特点?

受偏南气流和冷空气共同影响,12月13日早晨至15日早晨,北京出现强降雪天气过程。13日早晨开始自西向东出现降雪,降雪过程具有间歇性,13日早晨至下午降雪最为明显,入夜后有所减弱,14日上午开始再次加强。截至15日8时,此次强降雪过程基本结束。

北京市气象台首席预报员赵玮介绍,由于较好的动力条件和水汽输送条件,此次降雪过程具有持续时间长、累计降水量大的特点。

12月13日5时至15日8时,北京地区全市平均降水量(降雪量)为8.3毫米,城区平均8.3毫米,最大降水量出现在海淀凤凰岭,为14.7毫米。大部分地区积雪深度达到9~12厘米,最大积雪深度出现在门头沟斋堂,为13厘米。

问题二

雪后寒潮接力,这轮寒潮降温有多猛?

北京市气象台预计,15日至16日,北京将迎寒潮天气。

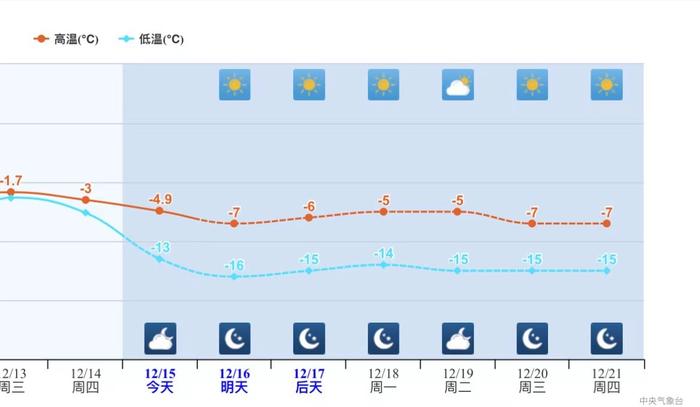

从今天夜间开始,北京气温将出现断崖式下降,低温会持续较长一段时间。根据预报,16日至21日,北京连续6天的最低气温都会低于-14℃,最高气温也基本在-5℃附近徘徊。

15日至16日,北京还将有3、4级偏北风,阵风7级左右。“这是一轮非常强的降温天气,再加上北风的影响,体感温度会比实际气温再低上5℃左右,十分寒冷。”气象高级工程师尹炤寅介绍。

根据预报,明天最高、最低气温分别为-7℃、-16℃,这是不是此次寒潮天气中最冷的一天?尹炤寅告诉记者,明天出现近期气温最低值的概率是最大的,但考虑到后面还有补充冷空气影响北京,更准确的说法是,本周双休日一直到周一早晨,都有可能出现本轮寒潮天气气温的最低点,防寒保暖不可松懈。

北京今起七天气温预报图。中央气象台供图

北京今起七天气温预报图。中央气象台供图

问题三

此轮寒潮过程中,北京的极端低温、持续低温时间会不会打破历史纪录?

“本轮寒潮天气过程中,无论是极端低温值还是低温持续天数,虽然不能确切地说一定会破纪录,但是至少会进入历史前三名。”尹炤寅介绍。

本轮寒潮的最低气温预计可以达到-16℃。根据气象资料记载,在12月中旬这段时间,从1951年至今一共只有3天最低气温低于-15℃,只有两天最低气温低于-16℃,而且基本上都发生在1952年。所以这次寒潮的“-16℃”,足以“跻身”历史同期低温排行榜前三名。

需要注意的是,此次气温下降后,低温天气将维持较长一段时间。

“从1951年至今,不仅单看12月,把全年的气温都统计进来,在整个气象观测历史上也只出现过一次‘最低气温低于-14℃日数超过6天’的情况。”尹炤寅表示,历史气象资料显示,北京类似持续严寒的天气,都是发生在距今几十年前。

1951年1月9日到16日,北京持续8天最低气温低于或等于-14℃;1953年,北京出现了持续6天最低气温低于-14℃的情况。“所以说,这次北京的持续低温天气,应该也至少能排进历史前三名。”尹炤寅说。

此外,北京低温低于-14℃持续超过3天的情况,历史上一共只有10次,此次寒潮天气的威力可见一斑。

问题四

为何此次北京会出现长时间的罕见低温?

根据北京发布的寒潮预警信息,寒潮天气只出现在今明两天(15日至16日)。寒潮预警过后,为何低温还会持续?

记者了解到,气象台发布寒潮预警是表示气温出现了快速下降。北京市气象台也发布了持续低温黄色预警,这个预警意味着,此后还有源源不断的补充冷空气进京,补充冷空气会让气温维持在低点,但不会再出现进一步快速下降了。

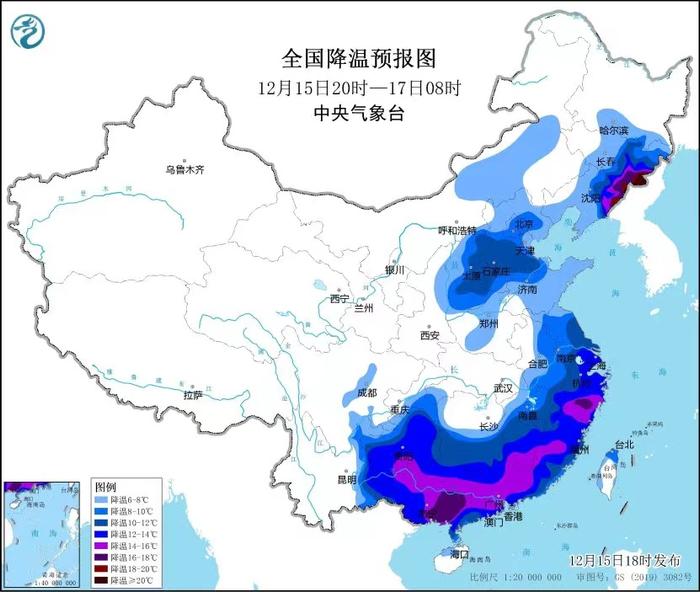

尹炤寅解释,北京的罕见低温会维持较长时间,是因为有大量冷空气源源不断向我国境内“入侵”。“从全国的天气预报中可以看到,这次的冷空气甚至可以抵达广州,把广州的气温降到零下。降温天气能够往南推这么远,说明是有补充冷空气持续输送。也就是说,冷空气刚来的时候带来的降温很猛烈,同时持续的补充冷空气也使得气温长时间维持在低点。”

全国降温预报图。中央气象台供图

全国降温预报图。中央气象台供图

问题五

北京气温何时回升?

今年秋冬季,我国多地频频出现“回暖”现象。这轮寒潮天气过后,北京的天气还会回暖吗?

尹炤寅介绍,最早也要等到下周末,气温才能小幅回升。“可能12月28日之后,最高气温才能回到0℃以上,未来预计有大概两周的时间,北京全天气温都在冰点(0℃)以下。”

他提醒,这场降雪后,北京大部分地区积雪深度达到了9~12厘米,后续的持续低温天气也不利于积雪、路面结冰自然融化,将对交通产生较大影响,公众出行需注意交通安全。老人、小孩及体质较弱人群出行应避免走冰雪覆盖的道路,稳当慢行。

问题六

为何近年来极端高温、低温等天气频发?

“我们确认的一点是,全球变暖一定会导致极端天气更为频繁。”尹炤寅说,但本轮寒潮与气候变暖的直接联系有多少、是否是全球变暖导致此次强寒潮,目前没有办法做定量解释。“只能定性地去说,极端天气发生越来越频繁,肯定有全球气候变暖的原因。”

问题七

今年或为“史上最暖冬天”,为何还有强寒潮?

北京的低温冰冻天气是这场强寒潮的冰山一角,从全国范围来看,这场“今冬以来最强寒潮”的主体正在由北向南前进,从今天开始,北方大部将持续一周左右的“今冬至冷时刻”,南方也将在短短一两天里遭遇断崖式降温。

中央气象台预计,16日夜间至17日早晨,华北、黄淮北部等地的部分地区最低气温将接近或跌破历史同期极值,山西、河北、河南北部、山东西北部一带最低气温将达到-20℃左右。

国家气候中心此前曾预测,随着厄尔尼诺事件进一步发展,2023年有可能成为史上最暖年份。在这样的气候预测下,为何还会有这样的强寒潮?

据中国天气网介绍, 2023年有可能成为史上最暖年份,并不代表冬天就没有冷空气活动、没有极端冷事件。今冬,预计我国大部地区气温接近常年同期或偏高,但仍会有阶段性冷空气活跃。

气候是长期的,不能用单次过程代表整个冬天状态。也就是说,不能因为这次寒潮可能给华北、黄淮等地造成同期罕见寒冷,就彻底否定“暖冬”趋势,毕竟冬天才刚开始。

此外,此次强寒潮虽然是“冷事件”,但其中也有“暖”的强势。南方之所以会因寒潮出现气温骤降,是由于近期天气异常偏暖。立冬后,南方气温异常偏暖,截至14日14时,上海、贵州、湖南、浙江等地百余个站点最高气温打破同期极值。

中国天气网介绍,异常偏北的副热带高压系统、强盛到离谱的暖湿气流,都是异常偏暖事件的背后推手。尽管这次寒潮终结了回暖,但冬季漫长,之后回暖是否还会重演,仍未可知。

新京报记者 王景曦

编辑 白爽 校对 吴兴发

https://news.sina.com.cn/o/2023-12-15/doc-imzyaywv4573089.shtml

谁是谁非9年内见分晓:2017年变冷,2025年最冷

尽管我们在2008年就预测了2014-2016年最热,但预测的根据不是由于温室气体排放,而是月亮赤纬角最小值,与气象主流完全不同。这一结论的正确性,将在9年后得到验证。这一验证时间并不长,大多数人都可以看到这一天。

我们在2014年3月26日指出,2014-2016年全球最热年 2023-2025年全球最冷年:

2014年是全球极端灾害频发年,高温、干旱、雾霾和强震是主要灾害。关键原因是2000-2030年拉马德雷冷位相和2014-2016年月亮赤纬角最小值。

2014-2016年月亮赤纬角极小值减小潮汐南北震荡幅度,导致高温、干旱、雾霾和强震,2013年的前兆值得关注。

2023-2025年月亮赤纬角极大值增大潮汐南北震荡幅度,导致低温和强震,2000-2030年拉马德雷冷位相增强制冷作用。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-779229.html

我们在2015年1月25日指出,2015年的警钟:厄尔尼诺和最热年可能重现江湖。

2014-2016年为月亮赤纬角最小值时期,2015年高温、干旱继续威胁我国南方、北方地区,新一波厄尔尼诺将增加灾害的强度,必须高度重视,及时监测,积极预防。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-861959.html

2014-2015年的最热值得关注,2023-2025年的最冷年更值得关注。

2015年的厄尔尼诺事件增大最热年发生的可能性,2016-2017年预测为拉尼娜年,是全球变冷的信号。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1029077.html

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1080192.html

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1360201.html

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1365582.html

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1413823.html

被忽视的2023-2025年太阳黑子峰值和太阳风7-9天周期

潮汐不仅有13.6天周期,而且存在7.1天和9.1天周期。1921年杜德生对月亮和太阳引潮力位进行了严格的调和级数展开,在展开中约有90项长周期成分。其中振幅超过这90项长周期振幅之和的0.5%的共有20个,在这20个中就有9天项和7天项(见图1)。

NASA的SABER卫星首次观测到因周期性的高速太阳风而产生的地球上层大气层的“呼吸”——一种膨胀和收缩的活动。根据美国最新的卫星观测结果,地球大气层正在有序地扩大和收缩,平均每九天就有一个周期!地球似乎在缓慢地呼吸,地球每天都在波动,在0.5到0.8米的范围内波动。

随着太阳的27天的自转周期,这些太阳风通常以9天为周期冲击地球。高速太阳风有时候显示出的是七天的周期性。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1288792.html

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1358948.html

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1358222.html

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1358222.html

对厄尔尼诺和拉尼娜有影响的因素有南极半岛海冰(周期性因素)、强潮汐南北震荡(周期性因素)、环太平洋地震带强震(突发性因素)、强潮汐组合和太阳风7-9天周期(周期性因素)。综合叠加结果决定厄尔尼诺指数的升降。

每年2月南极半岛海冰面积最小,赤道太平洋海温最暖;9月最大,赤道太平洋海温最冷,南极半岛海冰开关控制秘鲁寒流的强弱。进入10月,南极半岛海冰减少,减弱秘鲁寒流,有利于厄尔尼诺发展,

环太平洋地震带强震频发导致深海冷水上翻。

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1378601.html

太阳风7-9天周期对厄尔尼诺影响在2023年7月最为显著,

https://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=2277&do=blog&id=1397129

值得关注的是,8月30日至9月1日最强潮汐组合的作用被太阳风7-9日上升期压制,类似情况8月已经出现多次。8月25日至9月1日厄尔尼诺指数太阳风7-9日周期非常显著。

太阳风压缩大气层,背光方向形成气尾,向光方向形成臭氧洞(或臭氧稀薄区)。这是大气异常流动的结果。

两极臭氧洞首先是自然的产物。极夜和极昼的交替,极涡和低温条件,火山灰向极地的集中,臭氧洞在南北两极的轮换,都是自然规律运作的结果,远非人力所能控制。

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1371993.html

同理,太阳风也压缩了海洋圈,形成背光的海洋尾。

由于地球自转,除了两极地区外,地球背光的大气尾和海洋尾是绕固体地球由东向西旋转的。太阳风压缩大气圈和海洋圈因为7-9天周期的波动,会显著的影响赤道太平洋的气流和海流,进而控制厄尔尼诺指数变化。

https://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=2277&do=blog&id=1402732

北京时间12月1日17时至12月2日8时,受太阳日冕物质抛射(CME)爆发影响,地球出现3小时Kp为7的大地磁暴,3小时Kp为6的中等地磁暴,以及9小时小地磁暴,目前地磁活动还在持续中。(Kp指数即全球磁场指数,其反映的是每三小时地球磁场活动的情况,数值越大对应的地磁活动越强)。

https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_085656bfd2c96352

厄尔尼诺指数下降周期在地磁暴期间快速终止,进入上升区间。地磁暴加快厄尔尼诺指数增速值得关注。

https://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=2277&do=blog&id=1412265

2023年9月的厄尔尼诺指数预期会在强潮汐组合压制下快速下降,事实上,9月太阳风7-9天周期取代了潮汐组合的首要地位,全程控制了厄尔尼诺指数的变化。这是人类面临的最新课题:太阳风对全球气候的控制作用。

https://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=2277&do=blog&id=1403128

厄尔尼诺和拉尼娜是地球气候变化最重要的全球极端事件。2014-2016年最热年新纪录,2000-2035年拉马德雷冷位相灾害链,2016年以来超级灾害链,2022-2023年全球极端灾害频发,与2014-2016年最强厄尔尼诺事件、2021-2022年连续三年出现拉尼娜事件、2023年正在发生的强厄尔尼诺事件密切相关,与太阳黑子由2020年谷值向2023年峰值转化相关。

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1402951.html

https://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=2277&do=blog&id=1403079

太阳风7-9天变化周期对厄尔尼诺指数的控制作用值得深入研究,太阳风对全球气候和极端灾害的控制作用值得关注。

2023-2025年为月亮赤纬角最大值时期,2024-2025年预测为太阳黑子峰值,与强潮汐叠加,可激发地震火山活动和冷(或暖)空气活动(最强)。

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1375892.html

2023年7月2-14日为太阳黑子持续时间最长、强度最大的峰值时期

2023年7月24-28日太阳黑子峰值加快厄尔尼诺指数最显著。

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1413907.html

最新观测表明,2023-2025年太阳黑子峰值和太阳风7-9天上升周期是厄尔尼诺快速发展和全球变暖的重要因素。

结论

2023年-2025年既是月亮赤纬角最大值时期(极端冷事件发生的主要因素),又是太阳黑子峰值时期(极端暖事件发生的主要因素),具有冷暖极端事件和极端灾害交替发生的最有利条件。

https://m.sciencenet.cn/blog-2277-1414025.html

上一篇:2023年12月15日晚报:太阳黑子增加和潮汐组合使厄尔尼诺指数进入快速上升区间

下一篇:[转载]两天内骤降20℃有多反常?72 年气温数据告诉你