博文

忆黄克孙先生:做物理研究的诗人

精选

精选

||

忆黄克孙先生:做物理研究的诗人[1]

雷锦誌

“Nature doesn’t look at the world in terms of Physics, Chemistry or Biology. Why should we?” —Kerson Huang

2016年9月,突然得到黄克孙教授去世的消息,倍感吃惊,不敢相信这是真的。总是觉得与黄先生的分别就在不久以前的,希望能再次探访先生,一起游走于科学与艺术之间,现在看来是再也不能了。

也许很多像我这一代人知道黄克孙首先从他写的《StatisticalMechanics(统计力学)》开始的。我第一次见到黄先生是在2004年春,并由此开始对蛋白质折叠问题近八年的合作研究。这对于刚刚迈入科研道路的我是非常幸运和难能可贵的。

结缘

我与黄先生结缘是因为与他同在麻省理工学院(MIT)的林家翘先生(1916-2013) (关于对林家翘先生的回忆,请看 http://blog.sciencenet.cn/blog-267716-655483.html )。林先生从MIT退休以后致力于把应用数学拓展于蛋白质折叠问题的研究[2]。蛋白质是一种长链分子,由20种不同的氨基酸组成,是生物体内行驶生物功能的基本单位。蛋白质的功能很大程度上依赖于由长链分子折叠所成的三维结构。实验发现很多蛋白质分子在一定的生理条件下可以自发折叠成稳定的三维结构,但是如何由蛋白质的氨基酸序列导出其三维结构并不清楚,这个问题就是所谓的“蛋白质折叠问题”。林先生认为可以类比于湍流结构生成的海森堡原理建立关于蛋白质折叠的动理论来研究这一问题。为此,林先生经常找黄先生讨论这个问题,希望可以从物理的角度进行研究。2002年,清华大学建立“周培源应用数学研究中心”(下面简称中心),请林家翘先生回来主持。我于2003年从清华大学数学系博士后出站以后进入中心工作,林先生希望我能协助他进行研究。就这样,我和黄先生都在林家翘先生的影响下对蛋白质折叠问题进行研究。

我与黄先生的另一份缘分是我们都曾在同一个地方上过学,也算是校友了。黄克孙1928年生于广西南宁,10岁到随家人到菲律宾。黄先生幼年时期因为内战常常辗转于不同的地方,曾在外祖母所在的广东开平水口(1950年前属台山)居住过一段时间。与水口隔谭江相望的公益埠有一所由伍姓族人为纪念伍子胥修建的胥山纪念堂,作为伍姓子弟读书的场所。黄先生当时曾在这所学堂读书。抗战爆发以后学堂停办,把校舍出租给从因避战乱迁来的广东省立越华中学(现台山市越华中学),也就是我初中时就读的学校。有一次与黄先生拉起家常,谈及此事,勾起先生对儿时生活的回忆,也拉近了我们之间的距离。

2004-2008,北京.清华大学

从2004-2008年,黄先生受聘清华大学讲席教授,每年都会在清华访问两个月。黄先生的第一次来中心访问就先声夺人,书比人先到!当时黄先生要在清华讲授短期的课程《StatisticalPhysics and Protein Folding》,他为此写了一个讲义。世界图书出版公司很慷慨的把这份讲义印制出来并直接寄到清华大学供学生使用[3]。这次讲座以很短的课时浓缩了统计力学、随机过程、蛋白质结构等精华内容,更重要的是在课程中所展示的一个物理学家对复杂生命现象的思考。当时我开始学习蛋白质折叠问题已经一年有余,正迷失于琐碎的细节中不得其所。黄先生的课程让我豁然开朗,使我懂得应该站得更高一些才能纵览这些表面繁复的现象背后的普适规律。这次讲座中所介绍的关于蛋白质结构的标度律关系、疏水作用、自避回归等概念成为我们后来工作的主要基础。

在我最开始接触蛋白质折叠问题的时候,有点无从入手的感觉。林家翘先生希望能对蛋白质折叠的动力学过程提出类似于湍流的海森堡动理论的动力学方程。我是学数学的,总是希望能够从一种比较逻辑的途径推导出这样的方程。但是因为蛋白质折叠过程中复杂的相互作用和结构,对应的数学是异常复杂的,我对此感觉束手无策。另一方面,当时我开始使用蛋白质折叠的分子动力学模拟软件进行蛋白质折叠过程的研究,但是这类计算模型所考虑的相互作用太过于繁琐,无法从中提炼出一般性的规律。此外,在使用这些分子动力学模拟软件过程中经常为了得到结果而进行一些人工的非物理干预,这一点是我所不喜欢的。在与黄先生讨论的过程中,他提出要忽略一些细节,而只考虑一些最重要的相互作用,等有了大体的了解以后再加以润色,逐步添加其它相互作用。希望可以通过这个过程了解蛋白质折叠过程的一般物理规律。

蛋白质的结构是在水里形成的。组成蛋白质的20种氨基酸通过肽键链接成长链分子,而每种氨基酸的侧链按照对水的喜好程度可以区分为亲水和疏水的。在蛋白质折叠的初始阶段,总是倾向于把疏水的侧链埋在里面使之不与水接触以形成溶球态。这个过程发生在蛋白质折叠的初始阶段,是非常快的(~10-8秒),很难从实验上捕捉这个动力学过程。为此,黄先生提出了一个简化的CSAW(conditionedself-avoiding walk)模型,并很快写了一个MATLAB 程序。这个模型主要体现了最重要的三个要素:长链分子、条件自避回归折叠、疏水作用,而忽略其它细节。通过程序的模拟看到一个长链分子从伸展的初始状态出发可以自发折叠成溶球态,并且在某些情况下还可以形成比较稳定的结构。黄先生对这个程序的计算结果是很满意的,他建议我和同事对这个程序添加更多关于蛋白质分子的细节以验证是否可以用于研究真正的蛋白质折叠问题。当时的时间大概是2005年下半年,我的同事孙卫涛也已经进入中心。孙卫涛和我分别把黄先生的MATLAB程序改写成C++程序。我们在程序中更加细致地考虑了蛋白质主链中的肽键和氨基酸侧链的结构信息,对氢键的描述也更加忠实于已有文献。随后,我们分别模拟了真实的蛋白质链的折叠过程,得到了一些令人振奋的结果,对小的多肽链得到了稳定的折叠态,对大一些的蛋白质也可以得到部分的螺旋结构(alphahelix)。2006年,黄先生在庆祝林家翘先生90岁生日的研讨会上报告了相关的结果[4]。

然而模型计算的结果也有不满意的地方。我们的程序只能得到溶球态(或溶球前态),而始终得不到更加结实和紧密的折叠态结构。这里最重要的缺点是模型中所有的化学键都是硬的,阻碍了蛋白质从溶球态到折叠态的进一步发展。实际上所有的化学键都有一点软性以绕过障碍达到自由能最低点。这不仅仅是修改程序的技术问题,更重要的是对于维持更加紧密的折叠态结构稳定的主要作用力不是很清楚。这一问题一直困扰我们,最终也没有得到可以克服的简单办法。

2009-2011,新加坡.南洋理工大学

2009年,黄先生受聘南洋理工大学,在高等研究所组建研究小组对蛋白质折叠问题进行研究。南洋理工大学的周若羽也加入这个小组一起研究。从2009年后黄先生每年都有半年或者更多的时间在新加坡,没有再来清华大学,我和孙卫涛时常到新加坡继续我们的合作研究。当时我与黄先生所关注的问题开始有所改变,没有更加细致地使用CSAW模型去对具体的蛋白质进行结构预测[5],而是希望通过现有模型探讨更加一般的物理性质,也就是CSAW模型中所考虑疏水作用对蛋白质折叠动力学不同阶段的影响。我们希望由此可以得到链状分子的疏水坍缩过程的类似于海森堡原理的动力学方程。这样的指导思想下,我们得到了一些结果,建立了对蛋白质折叠过程不同阶段的标度刻画,提出了对包含疏水作用下的链状分子的弹性能的唯象表达式[6]。

总的来说,后面对蛋白质折叠问题的研究并不顺利。林家翘先生希望我们能写出像他熟悉的海森堡湍流模型那样的数学模型。由于蛋白质在水溶液中运动的复杂性,我们还做不到这一点。另一方面,生物学界的需求是一个能直接从蛋白质的氨基酸序列导出折叠态结构的程序,这一点是宏观的动力学方程所做不到的,也超出了CSAW所能达到的范围。2011年,我和黄先生把已经得到的结果整理成综述文[7],算是我们对蛋白质折叠问题研究工作的一个总结。

在新加坡的几次访问过程中,黄先生与周若羽和几个学生继续对CSAW模型进行了一些改进,包括建立基于哈密顿力学的动力学方程、发展包含静电相互作用的CSAW模型、应用CSAW模型研究Beta-片层结构的折叠过程等[8],[9]。这些工作都是很艰苦的,有些时候我会也参加到他们的讨论中。

在新加坡访问期间与黄先生共同工作的经历是很愉快的。在那段时间里我们谈论了很多事情。特别是每天的午饭时间是我们畅所欲谈的最佳时机。以黄先生的涉猎之广,我们永远都有聊不完的话题,除了共同研究的蛋白质折叠问题以外,经常谈论黄先生所感兴趣的宇宙学、文学创作、中西方文化、诗的创作和音乐等等。我唯恐自己的回忆和理解有偏差,而且闲谈中的很多内容也都收录在黄先生的著作《平居有所思》中,在此就不赘述了。在这样的闲聊中,我深深的感受到了黄先生对待科学、文化、艺术的深刻的见解,而贯穿其中的是共同的美[10]。在这一刻才能体会到当一个人的学问做深了以后,不同的学科之间是可以相通的,当你用真正科学的思维去分析各种问题的时候,就会得到科学的答案。对于不同学科在研究自然科学中的作用,他曾经说:“自然是不分学科的,我们在研究它的时候为什么要区分呢?”这些观念潜移默化地改变我对科学研究和很多事物的态度,对我是有深远影响的。

关于论文写作

黄先生有极高的文学造诣,这一点对我在与他的合作过程中提高自己论文写作的能力是很难得的机会。

2007年,黄先生在新加坡南洋理工大学组织一个生物物理研讨会,并希望我和同事孙卫涛在研讨会上介绍CSAW模型的更多细节。虽然当时我已经得到一些比较满意的计算结果,但是因为这是第一次向研究小组以外的同行介绍我们的工作,黄先生显得很谨慎。他多次对我准备的PPT提出修改意见,对每个插图的内容和位置等细微的信息都提出了很详细的建议,在研讨会开始的前一天还要试讲。研讨会后我和黄先生把相关的工作整理成论文。当时我已经花了很长时间写论文的初稿,自己感觉还算满意才敢拿给他。黄先生拿到我的初稿以后,并没有马上给我反馈。几天以后,他开始仔细询问我在论文中的结果。他问得很细,对我想表达的每个细节都要搞清楚,甚至对每个插图都要详细询问和给出具体的修改意见。这些修改意见甚至包括线条的粗细,文字的大小和位置等细微的问题。就这样讨论了几天,却不见他对我的初稿有丝毫改动。直到有一天他问完我最后一个问题以后,说:“现在差不多了,我可以开始修改你的稿子了。”第二天,他给我送了一份电子邮件,然后过来跟我说:“我已经修改好了,你再看看应该就差不多了。”我仔细读了黄先生修改以后的稿子,令我感到惊讶是,这并非在我的原稿基础上的简单修改,而是几乎完全重写!我非常惊叹于他的效率,已经年近80的老人却还可以在一天之内把论文完全重写。并且,修改稿阅读起来语言流畅、逻辑缜密,有一种一气呵成的感觉,令我由衷的佩服。我以前只知道黄先生有深厚的文学功底,但是只有经过对比才能体会这是什么样的一种境界。这次研讨会和写论文的经历使我有机会得到黄先生的悉心指导,受益匪浅,对我日后的科研工作的影响是很大的。

后来,也许是黄先生意识到我需要提高论文的写作,他向我推荐了一本专门针对非英语母语人士的英文科技写作参考书,让我从中学习。我仔细读了这本书以后,确实非常有帮助。后来我和同事把这本书翻译成中文在中国出版,黄先生为我们的译本写了推荐序。我想这不仅对我自己,对中国的科技工作者也是很有帮助的事情。

从2011年访问新加坡以后,我们对蛋白质折叠问题的研究陷入了困境,一时没有什么进展。黄先生也以更大的精力投入到宇宙学的研究中,而我的研究也转向更容易获得资助的其它研究领域,与黄先生的联系也就日渐少了。黄先生本来是计划2013年下半年再到清华大学来的。因为林家翘先生于2013年初突然去世,黄先生也就取消了原来的计划,我与他也再没有机会见面了。

黄先生离开了我们,他曾给予我的指导是不能忘记的,相信他留下的著作一定会让世人铭记的。

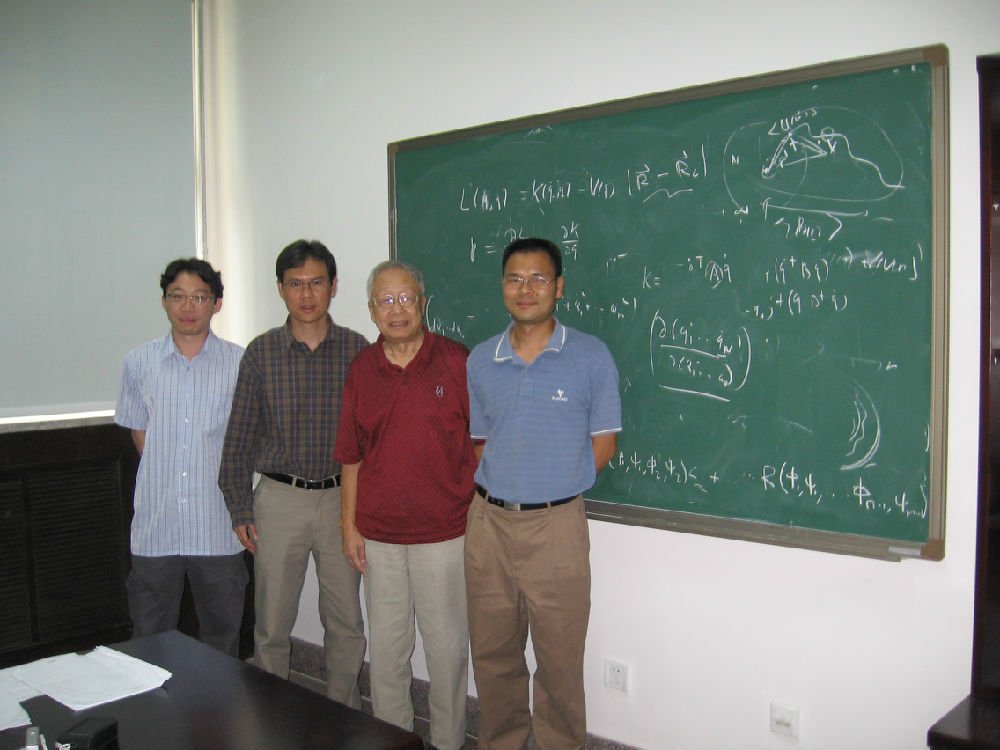

图1在清华大学办公室的合影。从左到右:Lim Yee Woon (南洋理工大学学生),周若羽,黄克孙,雷锦誌。

图2黄克孙先生与徐遐生(左)、林家翘(右)两位先生进行讨论。摄于2006年,清华大学。

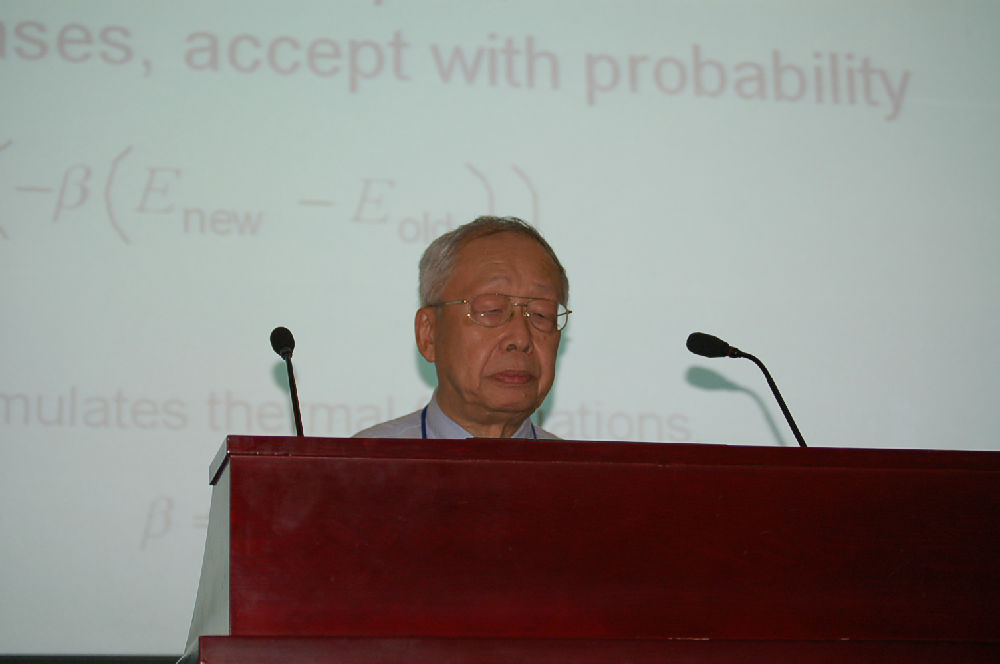

图3黄克孙先生介绍 CSAW 的模型。摄于2006年,清华大学。

[1]题目取自与黄克孙先生的一次闲聊,他说有网页在介绍他的时候这样写:黄克孙,诗人,也做物理研究。他们大概不知道这位“也做物理研究”的诗人是MIT的物理教授,曾与杨振宁和李政道合作在硬球气体的量子力学和超流方面做出重要的成果。

[2]林家翘 (2003),应用数学的拓展—用一篇关于蛋白质分子的结构和功能的动理论的论文来说明.力学进展,33(2),161-165.

[3]Kerson Huang (2006), Lectures on Statistical Physics and Protein Folding. WorldScientific, Singapore.

[4]Kerson Huang (2007), Conditioned Self-Avoiding Walk (CSAW): Stochastic approachto protein folding. Biophysical Reviews and Letters, 2(2), 139-154.

[5]这个任务由孙卫涛通过更加细致的全原子模型进行。

[6]J. Lei and K. Huang (2009). Elastic energy of proteins and the stages ofprotein folding. Eur. Phys. Lett. 88,68004.

[7]Jinzhi Lei and Kerson Huang (2010). Protein folding: A perspective fromstatistical physics. In: Protein Folding.Chapter 21. Editor Eric C. Walters, Nova Science Publishers, Inc.

[8]H. W. Leong, L. Y. Chew and K. Huang (2010), Normal modes and phase transitionof the protein chain based on the Hamiltonian formalism. Phys. Rev. E, 82, 011915.

[9]B. C. Goh, H. W. Leong, X. H. Qu and L. Y. Chew (2012), The mechanism ofantiparallel beta-sheet formation based on conditioned self-avoiding walk. Eur.Phys. J. E, 35, 27.

[10]“For me, it is quite natural to see what they (physics andliterary works) have in common—their sense of beauty”—KersonHuang.

关于黄克孙先生更多文章:

http://blog.sciencenet.cn/blog-100379-1002381.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-1248-1002694.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-4395-1002176.html

http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_a4e222d20102wj0u.html?vt=4

http://www.networkchinese.com/region/spore/10050601.html

http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_a4e222d20102wwdo.html?vt=4

https://m.sciencenet.cn/blog-267716-1005777.html

上一篇:一篇投稿 5 年的论文终于被JDE录用了

下一篇:数学与癌生物学:动力学观点下的癌变过程

12 施郁 李颖业 王涛 黄永义 马红孺 姬扬 姚伟 张启峰 张江敏 zjzhaokeqin xlianggg LairdUnlimited