博文

杀死兔子的N+1种方法

||

杀死兔子的N+1种方法

(本文标题和卡通配图来自英国作家Andy Riley著名的 Bunny Suicides-兔子自杀系列)

上周偶然看到《Science》杂志的一则新闻,

How rabbits escaped a deadly virus—at least for now

在致死病毒的追杀下,兔子至今依然幸存

笔者的第一反应是:这是说澳洲野兔吧?果然。在解读这篇新闻前,咱们得先来讲个很长的故事。

澳大利亚这片神奇的大陆总是被人类拿来做实验。由于相对单一脆弱的食物链,一旦有外来物种进入就极有可能打破平衡造成巨大的生态灾难。 人类应对办法之一是引入另一个天敌物种,但结果难以预料。比如,甘蔗蟾蜍的引入是为了消灭甘蔗甲虫,但蟾蜍犯懒改吃别的,加上无天敌控制,种群数量爆炸级增长,快速蔓延,不仅排挤本地蛙类,还危及其它食蛙的动物比如蛇和蜥蜴(被蟾酥毒杀,请参阅笔者另一篇 澳洲动物系列:甘蔗蟾蜍)

当然也有成功的例子,19世纪缩刺仙人掌 (Opuntia strictus)被引种,目的是发展养殖胭脂虫天然色素的产业。

但是不久随着合成色素的发明,天然色素产业迅速衰落,仙人掌的种植也随之荒废。当仙人掌入侵到更温暖的昆士兰地区后,开始高速生长扩张,侵占耕地。

1925年仙人掌蛾(Cactoblastis cactorum)被从南美成功引入,总计22亿蛾卵(这个数字当真惊人,查了一下怎么统计的:分发的蛾卵是一包十万粒,那就是大概发了2.2万包)在之后的6、7年间接种到仙人掌的重灾区,到1932年7万平方公里的土地清除了仙人掌,分配给新移民建立家园。因为仙人掌本身是引进物种,“挑食娇气”的仙人掌蛾后来也没有成为危害本地植物的害虫。

另一个例子是屎壳郎(学名蜣螂)。笔者小时候就听说过澳洲引进屎壳郎清粪的故事。但是最近才仔细看了一下。其实澳洲大陆本身是不缺屎壳郎的,大概有500多种”好粪者“。然而,吃粪也是要讲”口味“的。本地屎壳郎只好有袋类”大厨“的”手艺“,对于牛羊牲畜的”风味“根本不感兴趣。

(袋熊的方块儿粪,最近研究揭示了为啥袋熊能拉方粪的原因)

这百万年养成的饮食习惯咋能说改就改啊。在这点上,屎壳郎比苍蝇更有”气节“。由于苍蝇不挑食,大量堆积的牲畜粪便给了它们繁殖的机会,随之也带来疾病的传播。为了应对这个”粪题“,从1967年到1982年,澳洲从世界各地引入了55种屎壳郎(主要来自南非)。

2007年一次调查显示,最初引入的55种屎壳郎有23种存活下来。这项计划被认为是澳洲科学史上最成功的应用案例之一。它的成功不仅在于解决了牲畜粪便的填埋,增加了土地的养分,减少了苍蝇的数量,甚至还促进了澳洲咖啡馆文化的发展。为啥?因为以前因为苍蝇太多,餐馆是不允许随便开设户外就餐区的,必须设置带防蝇网的指定区域。

(Cork hat, 酒瓶软木塞帽,用于驱赶苍蝇,澳洲文化的精华)

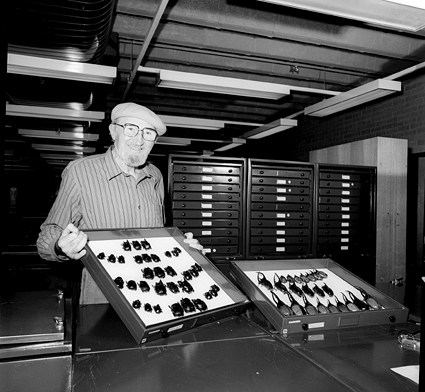

(George Bornemissza是屎壳郎计划的发起主持者)

下面再回到文初提到的野兔。澳洲本没有兔子。1788年起,作为食用肉类,欧洲兔开始在澳洲笼养和圈养。1859年十月的一天,一名叫Thomas Austin的维多利亚州农场主为了主持一个狩猎活动,在自己的农场释放了24只欧洲兔。自此,兔子得以在澳洲这个广阔大陆自由地繁衍生息。

Thomas Austin也因为这一“丰功伟绩”如今有了WIKI一个词条。说来Thomas 也是倒霉,将兔子释放到野外的事在他之前也不是没有人干过,但是唯独他这次从伦敦收到的兔子后来造成了巨大的自然灾害。后人估计给他寄动物的侄子因为凑不够Thomas要求的12只灰兔,5只野兔,便找了几只家兔充数。于是在去往澳洲的数月航行期间,杂交育种的生物学理论得到了充分的实践。等到Thomas接收货物时,新一代兔子已培育成功。

在被释放到野外的短短十年里,澳洲野兔的数量以前所未有的速度疯狂增加,它们的栖息地飞快地蔓延。虽然澳洲人民对兔子进行了大肆捕杀,但每年两百万的捕杀数量对兔子的种群总数没有丝毫影响。

农民们眼瞅着土地上的绿草渐渐消失,随后是灌木树丛;取而代之的是大大小小的兔子洞。兔子不仅吃光了草,还咬死了小树灌木,土地没有植物生长,其它食草动物饥饿而死。因为一个物种的引进,良田变成了荒漠,本地动植物物种灭绝。

简单说说野兔的性事。它们一般出生后3-4个月就性成熟,交配季节因气候降水而定,一般可以持续8个月。母兔孕期只有一个月,一窝生5、6个很正常,在生产完毕后1个小时即可再度受孕。这样算下来一对兔子一个交配季节就能生出50只左右的后代,而这些后代很快也能进入生产线。。。这么不知疲倦地造娃自然很伤元气,野兔的平均寿命只有2年左右。对人类来说也算不幸中的万幸吧!

从1887年起,澳洲政府开始征集有效的控制野兔数量的办法,包括射杀、刨犁兔洞、用貂驱赶、下套、投毒。所用这些办法都无法抵抗野兔旺盛的食欲和生育。

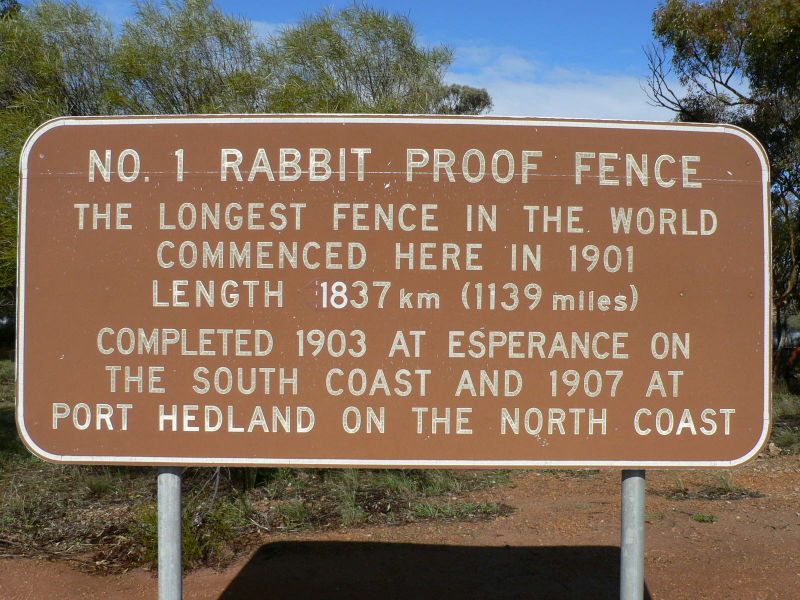

第一个报道真正有实效的方法是铁丝网围栏。在南澳,野兔居然在酷暑天因不能穿越保护水源的围栏而活活渴死。受此启发,昆士兰州和西澳大利亚先后开建围堵入侵野兔的超长围栏。其中西澳的围栏建了三段,总长3526公里,一号围栏更是以1833公里的长度荣登世界最长不间断护栏的“宝座”。

昆士兰的围栏后来和防野狗的围栏连接在一起,从昆士兰一直连到了南澳大利亚,总长5614公里。

然而围栏真的有作用吗?兔子可以跳得很高啊。挖洞不是兔子的天性吗?铁丝网真能挡住兔子的食欲吗?有资料显示西澳的护栏维护大概是每100英里一个人,也不知怎么个维护法。另外为啥要在西澳先后建三道围栏,莫不会是野兔突破了一道道防线吧。事实上昆士兰的防兔围栏并没有真正抵挡兔子得入侵,而是对野狗和狐狸更有效果。

(澳洲著名电影:防兔护栏,讲述三个原住民孩子沿西澳防兔护栏徒步上千公里返回家园的故事)

提到狐狸值得多说几句。红狐(Vulpes vulpes)在兔子之前就被引入澳洲,最初也是因为英国移民们想保持他们在老家时的打猎的嗜好。但是因为没有天敌和竞争,除了塔斯马尼亚(可能是因为塔斯马尼亚恶魔的竞争抑制)和北部地区(气候原因),红狐的种群迅速蔓延开来,稍后泛滥的兔子更为红狐提供了丰富的食物。如今在澳洲大陆有大约七百万狐狸,严重危害着本地动物的生存。

(一排晾晒的狐狸尸体)

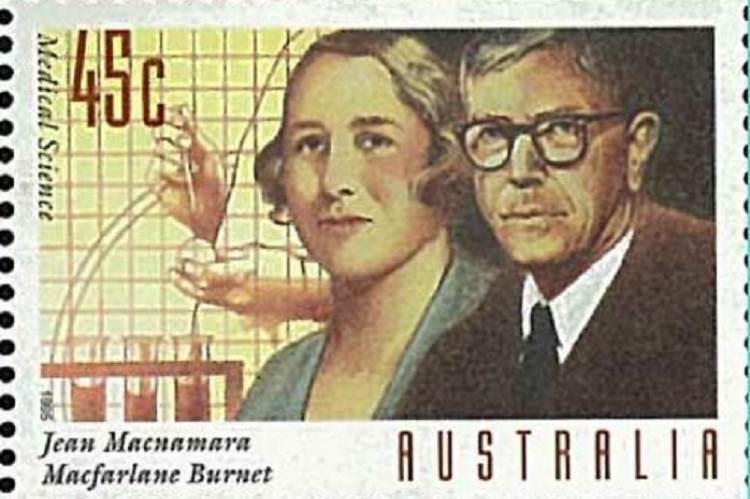

澳洲人民对抗野兔的战争直到1950年才有了突破性进展。首先要感谢是Dame Annie Jean Macnamara。

(两位杰出的澳大利亚科学家,Macfarlane Burner稍后会提到)

Macnamara大夫推动了澳洲政府在1930年代开展兔粘液瘤病毒(Rabbit myxoma virus)控制野兔疫情的初步研究。先是在英国筛选了病毒,然后在南澳一个距海岸线10公里的小岛Wardang Island进行了野外实验(请记住这个小岛,后面还会提到)。

(Wardang Islands上的兔群)

虽然初试结果不佳,但在她的不懈游说推动下,另一位微生物学家Frank Fenner(Fenner教授的另一杰出成就是作为世界卫生组织全球根除天花委员会主席,在1980年五月八号,正式宣布天花病毒被消灭)继续了这项研究。

Fenner教授发现,这种最早在乌拉圭发现的病毒感染兔子后可以高效地杀死兔子(9-11天,99.5%的致死率)。1950年的12月,粘液瘤病毒被释放到野外感染野兔。由于这种病毒是通过蚊虫叮咬传播的,所以传播速度相当快,而且初期效果甚佳,99.8%感染病毒的野兔死亡,澳洲野兔的数量从1950年前的6亿下降到最低时的1亿(看到报道说是两年内达到了效果,感觉不太靠谱,原始文献是估算了75%-95%的初始致死率,6x85%=5.1)。

这一效果显著的灭兔方法也对澳洲社会经济产生了诸多影响:比如野兔毛皮生意暴降。另外社会对大批野兔快速死亡也产生了疑虑,正巧新南威尔士州的一个地区爆发同样是蚊虫传播的脑膜炎,一时怀疑杀兔病毒是罪魁祸首的谣言甚嚣尘上。为了证明病毒对人类无害,Fenner教授和另两位科学家 Frank Macfarlane Burnet(澳大利亚病毒学家,他因为预言获得性免疫耐受性而获得1960年诺贝尔奖),Ian Clunies Ross(兽医学家,作为CSIRO-联邦科学与工业研究组织第一任主任,被称为澳洲科学大发展的设计师)将粘液瘤病毒注射入自己体内(更多为科学甘当小白鼠的故事,请阅读笔者的另一篇:只有偏执狂才能成功--甘当小白鼠的科学家),快速消除了大众对病毒杀兔的误解。

(50澳大利亚元纸币上的Ian Clunies Ross)

故事讲到这里还远远没有结束(读者请打起精神进入下半场)。

作为世界上第一例生物防治哺乳动物的成功项目,粘液瘤病毒对野兔的高效毒杀作用仅仅维持了不到十年。问题出在了病毒“仅仅” 99.8%的致死率。那位说了,就千分之二的存活率,能造成多大伤害?您别忘了,野兔的种群基数是6亿啊,这就意味着存在数量巨大的基因变异个体。野兔顽强的生存能力在巨大的病毒选择压力下充分体现出来。那些存在基因变异、有抗病毒能力的野兔存活下来,继续他们的高速繁衍。它们的后代带着祖辈给的恩惠-抗毒基因重新占领了失去的领地。到1991年,澳洲野兔的种群数量回升到2-3亿。

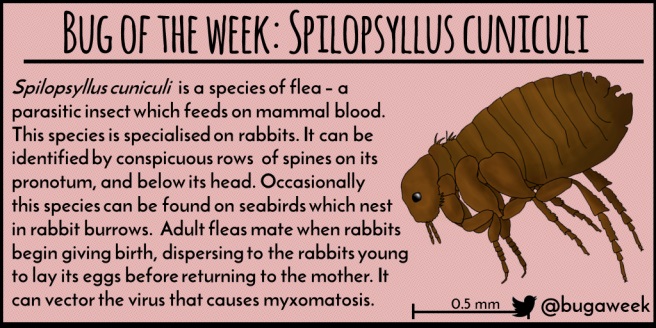

科学家们其实很快就察觉到病毒不如刚释放时管用了。他们开始考虑各种对策。比如在1968年引入了粘液瘤病毒在欧洲的主要传播者欧洲兔跳蚤(Spilopsylus cuniculi),以期增加病毒的传播范围和致病效率。

然而到了1984年,科学家们发现欧洲兔跳蚤无法在干旱地区生存,于是科学家又找来了另一个传播工具西班牙兔跳蚤 (Xenopsylla cunicularis)以促进干旱地区病毒的传播(笔者几乎没忍住去追查这两种跳蚤是否会传染其它疾病,感觉这两项措施太过草率了)。

分子生物学的快速发展让科学家想到了也许可以研发粘液瘤病毒的”加强版“。他们设想在粘液瘤病毒的基因里插入细菌或者其它病毒的抗原表达基因,从而激发兔子的抗体表达导致不孕。对这一理论的实践似乎只进行了将插入位点切除后的病毒释放野外测试传播效率,并没有真的制造和释放”超级病毒“。不论是什么原因阻止了科学家继续这个研究,笔者还是满欣慰的,这种试验的安全评估需要长期且谨慎地进行,否则有可能造成不可预见的自然灾难。

科学家找到的第二件对抗兔子的利器是另一种病毒,它来自中国。

1983年江苏省发生安哥拉兔疫情,导致在9个月内1千多万兔子死亡。此次疫情的罪魁祸首被鉴定为兔出血症病毒(rabbit haemorrhagic disease virus-RHDV1, or rabbit calicivirus-RCV)。这种病毒可接触传染或通过蚊虫叮咬传播,它由中国出发,蔓延到欧洲,墨西哥,2000年登陆美国。

听说兔子杀手界又出了位“高手”,澳洲科学家很兴奋,当得知这个杀手只宰兔子后,更是迫不及待将它“请”到了澳大利亚(1991年)。有趣的是,澳洲的兄弟新西兰在这个问题上异常谨慎,1997年7月,在征集了多方意见后政府决定不引进这种病毒。然而仅仅过了一个月,这款病毒就被人私自带入新西兰释放到了野外。正是由于这种无组织无纪律的行为,导致新西兰野兔(跟澳洲差不多的问题)很快产生了抗性,政府不得不加大毒兔药物的投发以控制野兔数量。

说回到澳洲。1995年三月,科学家把新请来的杀手病毒带到了当初测试前任杀手-粘液瘤病毒的训练场:Wardang Island。然而,实验进行了7个月就出事儿了。

出血症病毒居然逃跑了!科学家估计病毒随风飘到了大陆上,然后开始感染杀死野兔,短短8个星期就干掉了一千万。万幸的是这杀手只针对兔子,对其他人畜无害。

然而,野兔是见过阵仗的,抵抗病毒对它们来说也不是啥新鲜事儿了。RHDV1释放传播后的几年,科学家发现出血症病毒的致死效果在干旱地区要好于湿润地区,其中一个原因是湿润地区原本就有一种和出血症病毒类似但是低致死率的病毒(benign Rabbit Calicivirus Australia 1-RCV-A1)和野兔共处,导致野兔已经携带了对出血症病毒的免疫能力。

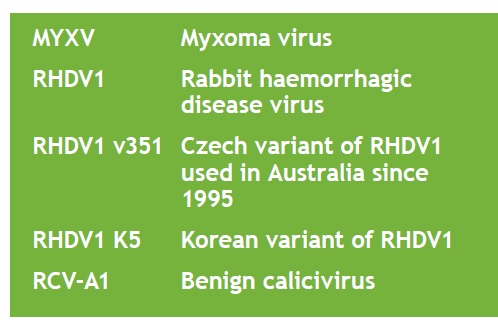

(病毒列表)

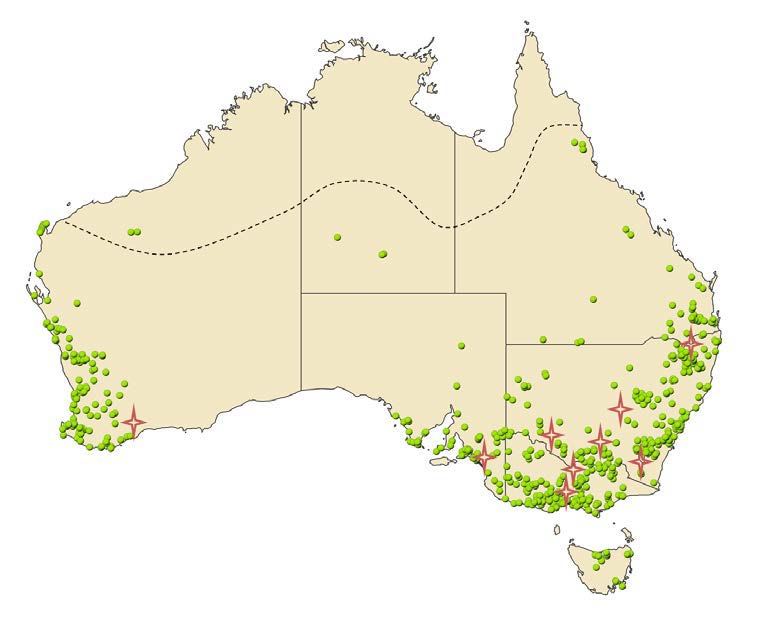

2012年西班牙的科学家发现了另一个高致死率和高传染性的出血症病毒变种K5 (RHDV1 K5, 原产韩国)。澳洲科学家得知后随即启动The RHD Boost project-出血症病毒增强计划,目的是评估和引入K5。2017年K5病毒在600多个地点投放,目标侧重于RHDV1效果不佳的湿冷地区。

有了之前RHDV1的经验教训,澳洲政府对这个增强计划的期望值并不是很高,也预计了病毒抗性的产生。另外作为这个生物防治项目的一个重要组成部分,针对出血症病毒的疫苗也研制成功,为宠物兔子提供了保护。

(K5投放点地图)

故事讲到这里接近尾声,该说说本文开始提到的那篇新闻了(读者一脸茫然,啥新闻,早忘了)。在近70年彼此较量中,野兔展现出了极强的生命力,对不同病毒抗性的产生让它们一次次死里逃生。一个让科学家感兴趣的现象是,同样的病毒不仅在在澳大利亚释放,同时也在欧洲大陆和英国蔓延。三地的野兔都表现出类似的病毒抗性。这种平行进化是否有分子生物学上的证据呢?换句话说,不同地区野兔的基因突变是否也有相似性呢?

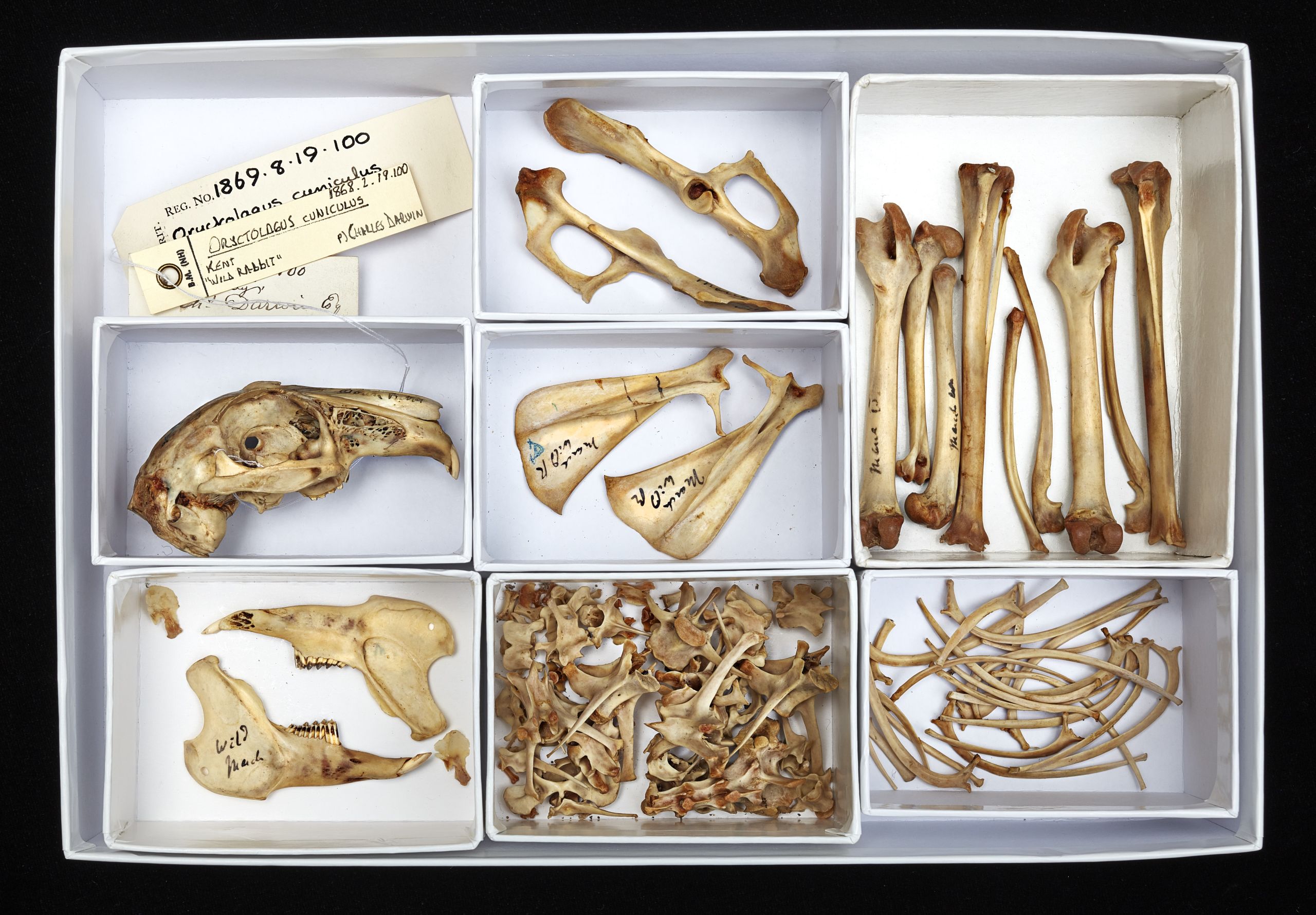

为了回答这个问题,科研人员分别在澳大利亚、英国和法国三地各收集了大约60 个兔子基因样品。这60个样品中一半来自2013年左右的兔子,另一半来自1950年以前,也就是粘液瘤病毒在澳洲释放前的兔子。咦,这是怎么做到的?原来科研人员想到了博物馆里的标本。他们甚至还采集了达尔文1868年捐赠给英国自然历史博物馆的一只兔子的基因。通过对这些基因样品的研究比较,科学家发现一个决定兔子干扰素(免疫细胞释放的蛋白质,它可以发出有关病毒攻击的警报,并有助于引发免疫反应)表达的基因在现代兔子体内得到增强表达,从而在一定程度上解释了兔子病毒抗性增强的原因。

(达尔文的骨头。。。不对不对,达尔文捐赠的兔子的骨头)

但是事情永远都是两面性的,笔者写了半天,传达的信息都是兔子愈战愈勇,病毒节节败退。然而事实并非如此。另一队科学家做了另一项实验,他们比较了1950年释放到澳洲的原始粘液瘤病毒和1990年代的黏液病毒致病的致病性,结果表明,黏液病毒同样在进化。和原始病毒相比,经过40年的自然选择,黏液瘤病毒改变了“进攻策略”,直接攻击兔子的免疫系统,造成兔子丧失免疫防御,更容易遭受其它细菌病毒的攻击。

(病毒杀了个回马枪)

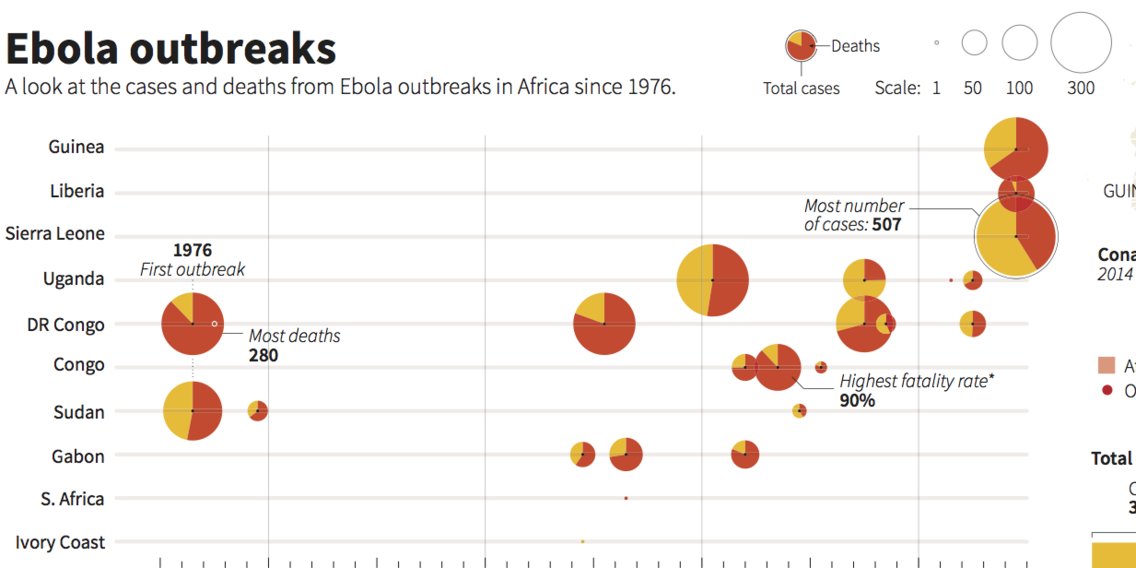

而这一新技能的产生是在病毒致病性下降一段时期后才产生的。为什么呢?可以这么理解:病毒刚攻击兔子时,所向披靡,但是太高效的致死率导致那些最强病毒来不及在当前宿主死亡前跳到下一个兔子身上。时间一长,弱致死性的病毒就占主导了。但是太弱了也不行啊,会被兔子免疫系统完全清除的,所以新的致死性又渐渐进化。类似例子还有前几年爆发的埃博拉病毒,由于其高速高效致死率,埃博拉病毒往往表现为局部小范围爆发。

70年来对澳洲野兔的生物防治可以说是兔子和病毒之间的“军备竞赛”,虽然目前看来兔子占据了上风,但是病毒并没有束手待毙,也可能在憋大招。从这个故事笔者联想到人类和致病细菌病毒之间的“战争”。和兔子相比,人类自然不愿用牺牲人口的自然选择方式增强自身的抗病基因,而是借助例如抗生素等药物替我们去和细菌病毒作战。但是细菌病毒在和药物作战中不断进化变身,而俺们人类却似乎越来越弱,只好穿上更厚更重的铠甲抵挡来犯之敌,也许有一天人类会被自己设计的千斤铠甲活活压死。。。。。。。

兔子还没赢,人也是。

(欢迎关注本人公众号:科学乐趣生活)

https://m.sciencenet.cn/blog-274385-1163189.html

上一篇:达尔文日纪念

下一篇:三八节献礼:改变科学和世界的24位科学家