博文

我们不知道答案的125个科学问题(83)动物迁徙导航之谜

精选

精选

||

83. 长途迁徙的生物是如何导航的?

How do migrating organisms find their way?

题记:鸟类、蝴蝶和鲸鱼等动物每年都要进行数千公里的迁徙旅行。它们似乎是依赖于恒星和磁场等来进行导航的,但它们到底是怎么导航的?

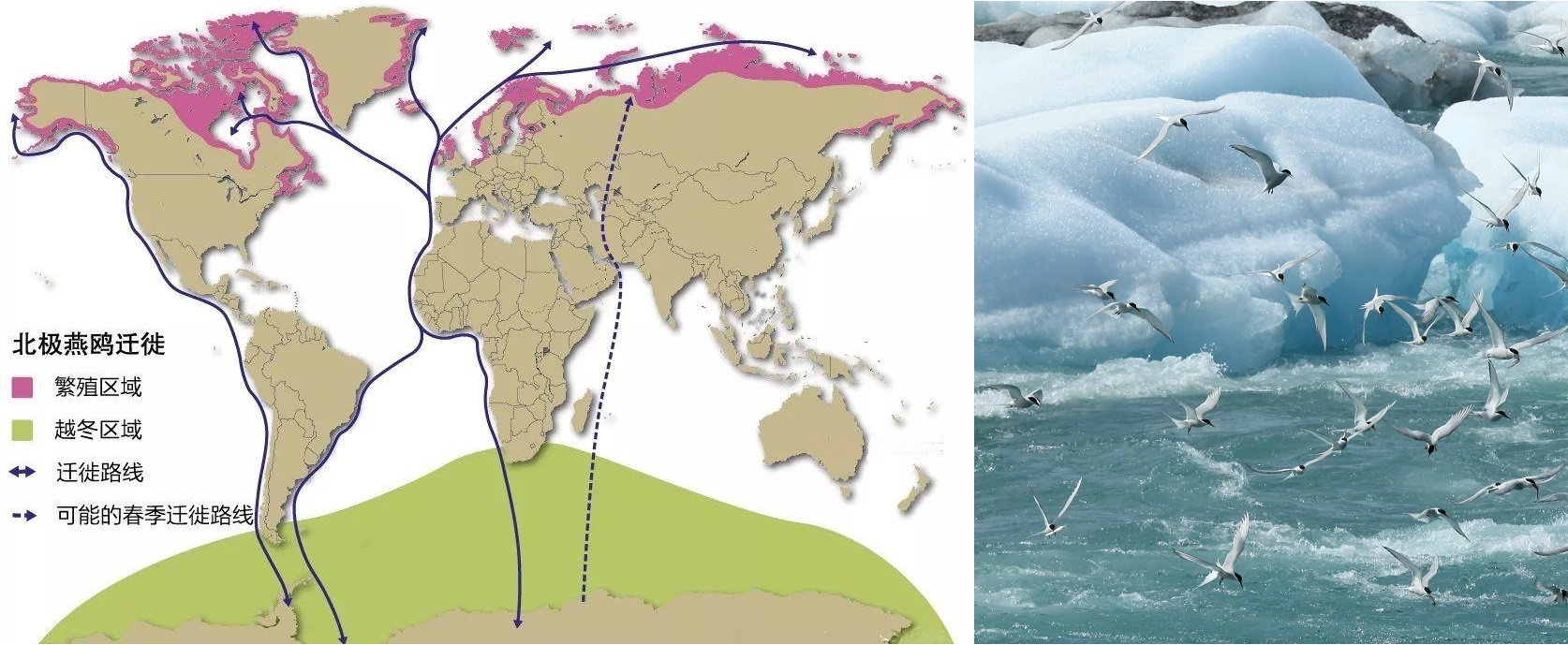

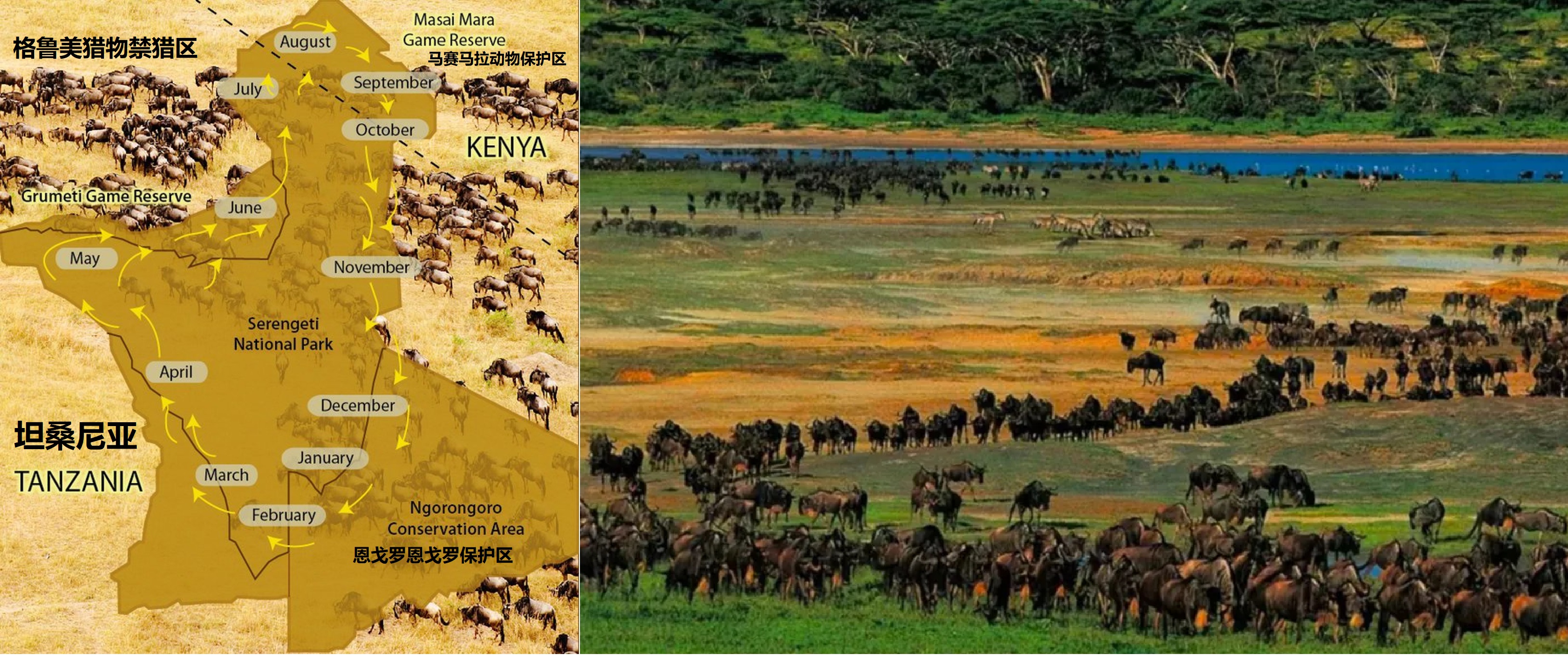

为了适应环境的变化以便更好地进行生存和繁衍,某些动物种群具有长途迁徙的习性。动物迁徙不同于“移居”,它是一种具有季节性和周期性的群体行为(在一定的时区完成来回往返)。动物迁徙的主要原因有气候、觅食、繁衍等启动因素,其中最具代表性的是鸟类的迁徙,如北极燕鸥的长途迁徙:每年秋季由于气候改变和食物匮乏,北极燕鸥会在地球南北两极之间长途跋涉,行程超过7万公里;其次就是鱼类的迁徙,代表是太平洋鲑鱼的洄游,它们几乎用一生的时间进行长途的巡回跋涉;而体温恒定的哺乳动物也存在迁移行为,其中最壮观的就是非洲角马的迁徙:每年6月东非坦桑尼亚塞伦盖蒂草原的干旱季到来,食物和饮水大幅减少,而此时的北方正值雨季,于是上百万只角马浩浩荡荡踏上了北上的迁徙之路,总行程超过1600公里,而等来年雨季来临后它们又会跋山涉水返回它们的故乡。

图1 北极燕鸥的迁徙路线

虽然动物迁徙的理由非常清楚,但在长途迁徙过程中有一个非常重要的问题需要解决:那就是如何保证自己不迷路?人类在没有发明指南针之前,根本上无法进行有效的长途旅行(出去不回来的移居不算),那时候文明的传播基本被禁锢在大陆板块之内,指南针发明之后极大推动了人类文明的传播和融合。如今我们拥有最精确的地图和卫星全球定位系统,才不至于出门后不知道自己走到了哪里,更不至于因为找不到目的地而迷路。然而对自然环境中长途跋涉的动物来说,它们根本没有哪怕最粗糙的地图和导航系统,它们竟然也能在几千公里的长途迁徙中保持自己的路线而不迷路,它们究竟是怎么做到的?

图2 非洲角马的迁徙路线和场景

为了解释这种现象,有三个最为明显的导航线索。首先就是用眼睛看(视觉),小范围的定位可以通过地表的地形如山脉、河流或山谷等地标来进行导航,大范围的可以通过太阳、星体等的方位来导航。然而这个导航方式要求迁徙中领头的动物们具有超常的记忆力和迁徙经验(假定动物没有教学活动),然而这对人类来说都存在巨大困难,况且即便迁徙路线大方向可以在每天早晨出发的时候根据太阳的位置来确定,或长途迁徙根据纬度变化所导致的昼夜改变来定位行程,或者根据天空中星体的位置和移动确定夜晚迁徙的方向,但沿途地形地貌的重大改变或遮天蔽日的天气却无法根本改变迁徙的宏观路线(这种地形导航对鱼类的迁徙也许有道理)。另外那些没有参与过任何迁徙的新生动物竟然也能独立沿着准确的路线完成迁徙,这些特征都说明仅靠地表标志物和太阳或星体的导航方式并不能完全解释动物的长途迁徙活动。

图3 沿着河流洄游的鲑鱼

其次就是用鼻子闻(嗅觉),也就是通过化学气味的因素来寻找迁徙的道路。然而靠这个方式单独导航也是无法完成迁徙活动的,如果说后续的动物通过气味可以沿着某条固定的道路(河流)迁徙而不至于掉队或迷路,或者某类昆虫可以在飞行中闻到几百公里以外目的地环境中某种独特的气味,也许这个化学导航模式听起来还算靠谱。但如果说动物可以通过去年迁徙时留下的气味或几千公里以外的气味去导航那简直就像是天方夜谭了。

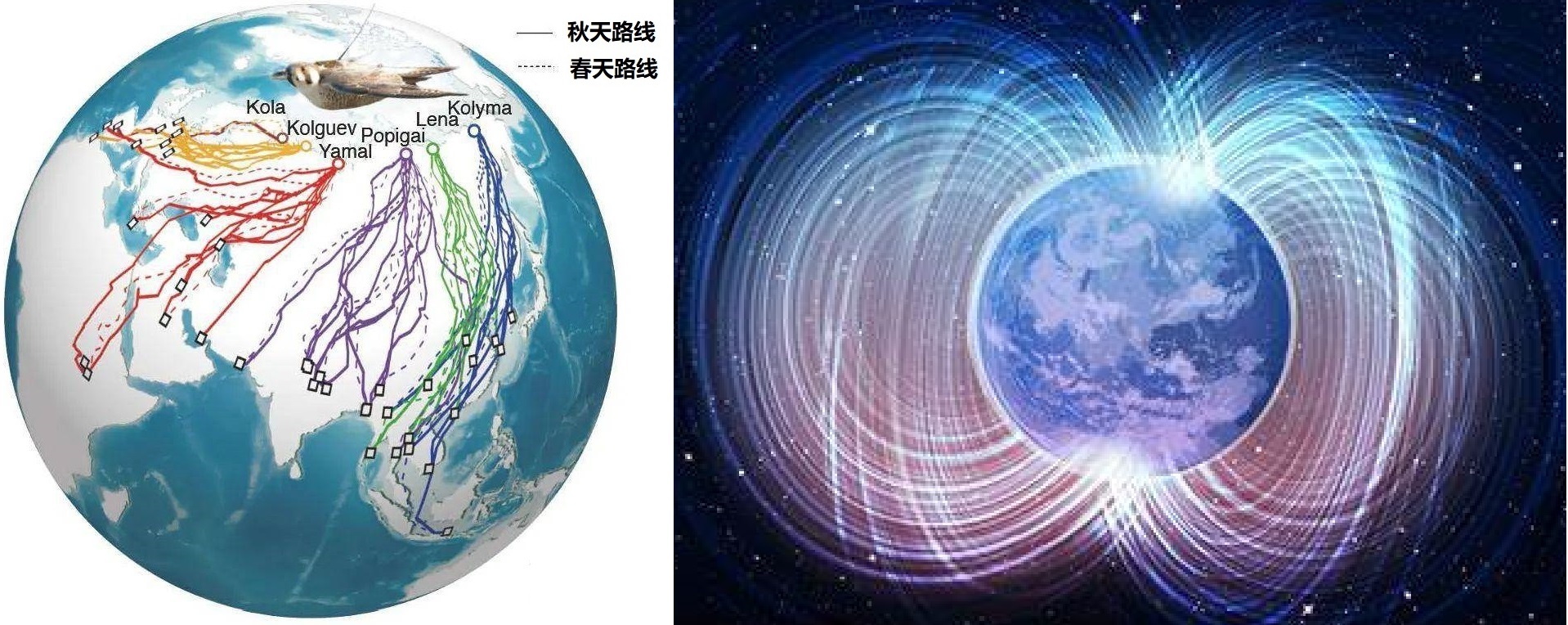

所以第三个最为直观和最为靠谱的导航模式就是地球磁场了(神经感知)。在长途迁徙中无论天气、温度、昼夜、地貌如何变化,地球的磁场总是稳定的,如果动物具有某种感受地球磁场的能力,那动物就可以通过地磁来定位和导航。原理上地球磁场的分布可以提供无所不在的磁场信息帮助动物导航,如磁场的方向(极性)、倾角(磁力线与地球表面之间的夹角)都可以用来确定运动方向,总磁场的强度、倾角和磁偏角也可以帮助动物确定位置和导航。

图4 北方雨燕的迁徙路线和地球的磁场分布

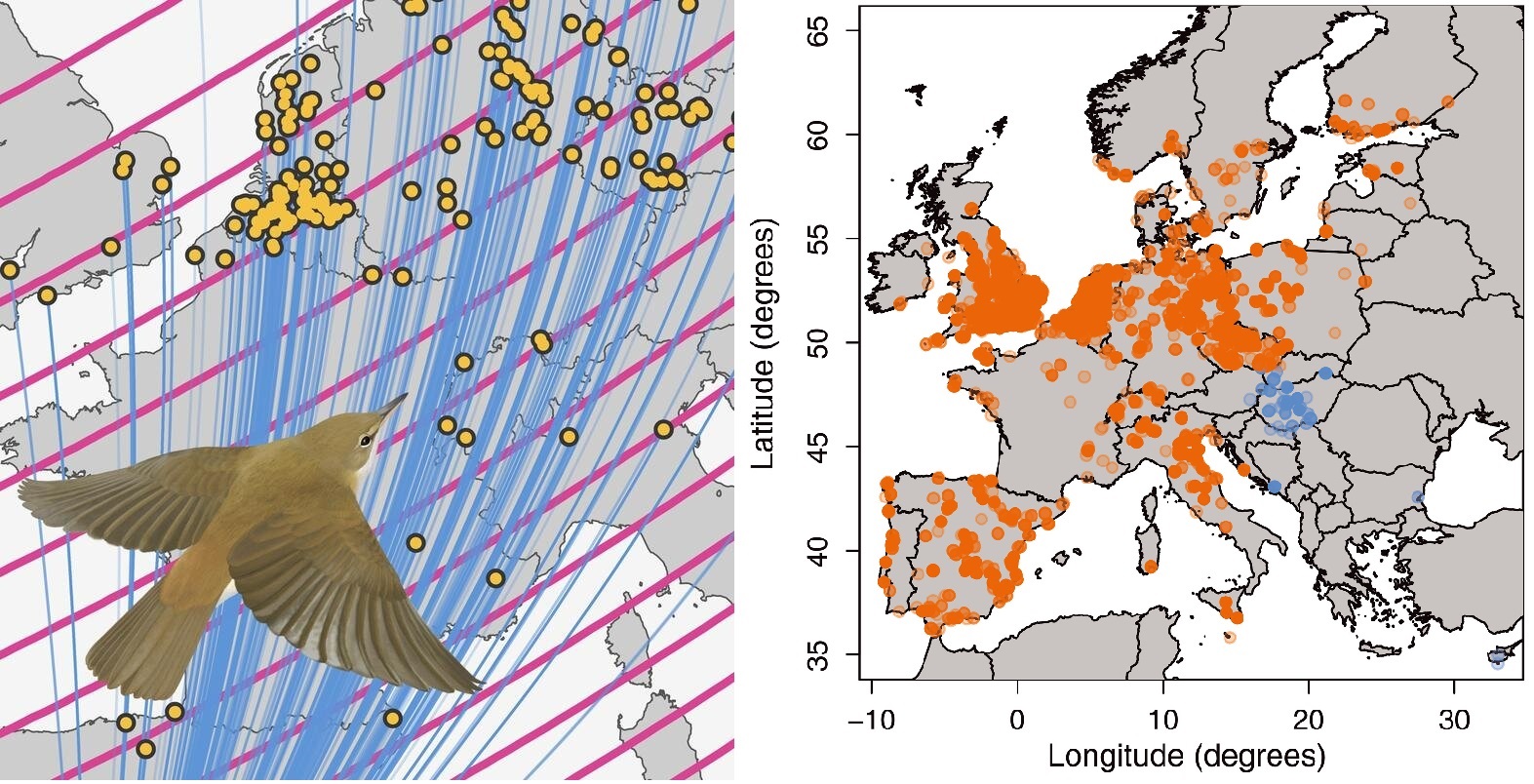

对鸟类、蜜蜂、海龟和鲨鱼等迁徙类动物的研究发现,动物确实可以利用磁场进行导航,而且更多的动物、植物甚至单细胞生物都能感知磁场并会对其做出生物反应,现在关于动物迁徙最流行的导航解释就是地磁感知。2022年有研究小组分析了近18000只苇莺(这些鸟腿上都装有定位金属环)多年的迁徙数据,发现随着地球磁场的轻微移动,鸟类返回栖息地的地点也随之移动(这些鸟是依靠磁场倾斜角作为“停止标志”返回距离它们繁殖地几米以内的地方,见图5),这表明鸟类在迁徙中的定位的确依赖于地球磁场(Science 375, 446, 2022)。然而,如果动物真能通过感受地磁来导航,那它们又是怎么感知地磁的?它们感知磁场的感官表现又是什么?至少,对人类而言大家心里都清楚我们没有这种能力,我们出门必须带上“指南针”,否则就会在野外迷路。所以动物这种长途迁徙的能力让我们感到迷惑,关于动物迁徙提出的20个小问题(详细请阅读原文Nature, 558, 50–59,2018),大多数至今都还是无法准确回答。

图5 欧洲苇莺依靠感知地磁场偏角(左)回到栖息地(右图所示)的示意图

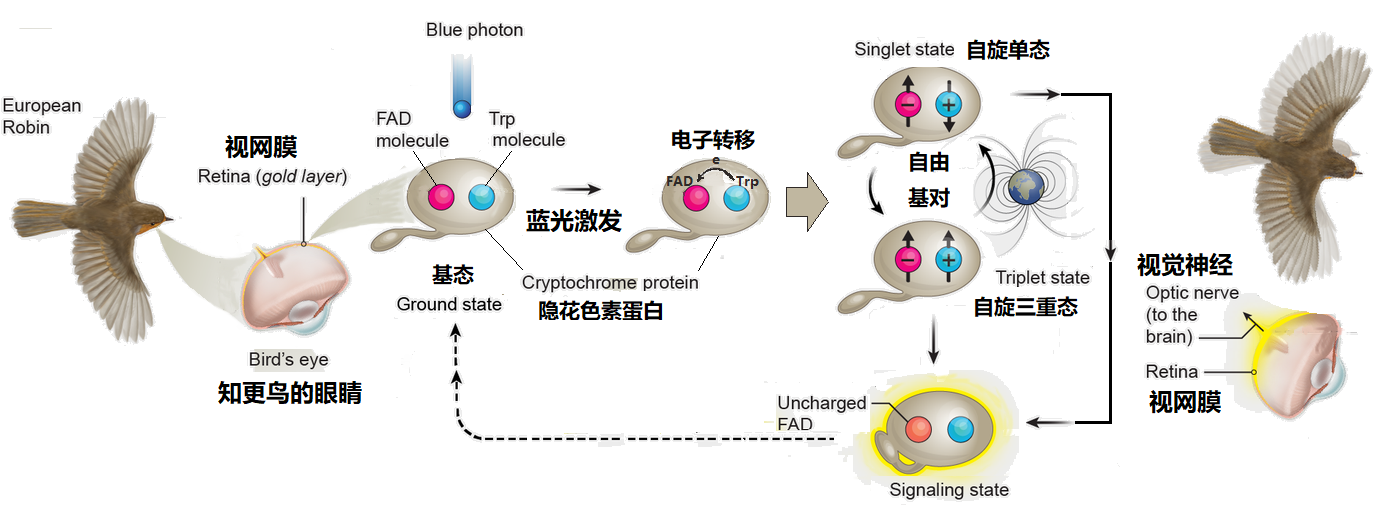

既然主流观点认为动物导航靠地磁感知,那到底地磁导航在生物物理、生化和分子水平上是如何工作的?动物又是如何感知的?目前地磁感知机制可能的解释也有三个:(1)磁感应生物电流的神经感知机制。动物在地磁中运动时某些细胞会产生感生电流作用于神经系统而产生感知,但感知到了什么不清楚;(2)基于磁性颗粒的神经化学反应。趋磁细菌的发现导致在生物体内发现了磁铁矿(Fe3O4)颗粒小体的链结构,如鱼的嗅觉上皮细胞中存在磁粒子的磁感受器结构,鸟类眼部的三叉神经存在富铁组织等,这些生物体内的磁性粒子可以通过地磁方向打开或关闭相关离子通道来传递神经介质,从而产生磁感知。尽管在许多动物体内发现了磁性颗粒,但在昆虫或脊椎动物的感觉中枢中,还没有证实存在趋磁细菌所具有的生物磁性感知回路;(3)基于电子自旋的量子生物学机制。显然地磁非常弱,必须有一种能对微弱磁场产生敏感反应的微观生理机制来解释动物的磁感应导航。光诱导的电子转移反应能产生长寿命的自由基对,它们可以处于电子单重态或三重态的自旋态上,而这两种态的相干量子态转移受地磁场取向的强烈影响。无论白天还是夜晚,光诱导的不同态电子转移自由基能产生不同的生理化学反应,从而作用于动物感知神经系统进行导航。

图6 知更鸟眼中量子磁罗盘的物理机制示意图[Scientific American Magazine, 326(4)26, 2022.]

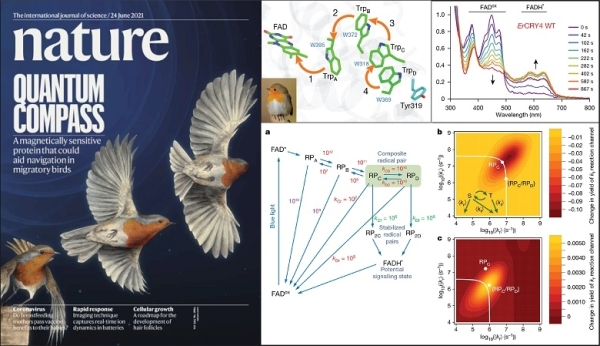

隐花色素蛋白是在脊椎动物眼中发现的光感受分子,它们利用光能激发电子形成长寿命的自由基对,隐花色素的自由基已被证明具有非常优异的磁敏感性。由于隐花色素中的自由基对形成于蛋白质和黄素辅助因子之间,因此只有含有黄素辅助因子的隐花色素才具有磁敏感性。2021年的研究工作(Nature 594,535–540,2021,图6和图7所示)发现一种被称为隐色素的光敏蛋白家族(Cryptochrome proteins, CRY),这种蛋白在具有磁敏感行为动物的视网膜中具有较高水平,如鱼类、两栖动物和鸟类。研究人员在具有迁徙行为的欧洲知更鸟的眼中发现了CRY4,他们发现在迁徙季节前后隐色素CRY4的表达水平会提高。这种蛋白质具有光敏磁性,可以充当磁传感器,探测地球磁场。这项研究似乎是说夜晚迁徙飞行的鸟可以通过视网膜中的这种蛋白在地球磁场中的感受进行导航,这种蛋白会在视网膜中产生某种视觉感知让鸟追随飞行,如果偏离航线,这种感知就会减弱或消失。然而我们不是知更鸟,无法感知这种蛋白所带来的具体感觉,我们只能做这种猜测,但视网膜中这种蛋白会让知更鸟感知到什么不重要,重要的是它们在世世代代的迁徙中没有迷路。

图7 2021年研究工作量子罗盘的Nature封面及原理图

然而最为全面的导航机制可能不会只涉及一种导航线索,因为没有一个导航模式能够适合所有动物迁徙方面所搜集到的数据,所以动物为实现准确导航,可能会综合三种线索或整合多种感官反应从而完成迁徙(当然还有其他线索,如某些昆虫会感知红外线和次声波做为导航线索)。在鸟类大脑中,海马体和尾侧隐顶(NCL)能接收所有感觉模式的输入,可能参与多感觉的整合,继而对各种导航线索进行加权,从而决定某个时刻该朝哪个方向飞行。在多感官导航线索和决策的整合中动物可能会估计每种导航线索的可靠性,然后通过综合判断来进行导航,如果某种导航线索的可靠性低于某一阈值它将被完全忽略,所以实验中某些干扰刺激可能会被忽略而使动物迁徙表现出某种程度的稳定性和可靠性。

在对大鼠、小鼠和果蝠短距离导航和空间感知的研究发现,啮齿类动物的海马体中包含位置细胞(place cell)和头部方向细胞(head direction cell),前者可以定义小范围的特定位置,后者能确定动物当前的方向。此外,内嗅皮层包含一种网格细胞(grid cell),它们在覆盖整个皮层表面三角形阵列的节点上产生放电,从而可以产生某种方位距离感。这些令人着迷的细胞类型极有可能在精确定位目标的位置和方向上产生明显的神经反应(发现动物大脑中存在建立空间坐标系的神经元机制获得2014年诺贝尔生理学或医学奖)。然而哺乳动物远距离导航机制中是否也存在类似的细胞来定义方向(指南针信息)和位置(地图信息)?如果真是这样,这些细胞的反应就需要能够根据天体或地磁场等全球线索来确定其方位。然而长途导航神经元是否真的存在,至少在迁徙昆虫的中央神经系统中是否存在类似的方位细胞,目前还充满激烈的争议。

尽管在过去的二十年里,科学家对远距离动物导航和磁感应的理解取得了实质性的进展,但许多令人着迷的问题仍未得到解答。为了回答关于动物迁徙的20个小问题还需要长期的合作研究,将量子力学和生物物理学等新的多学科方法结合起来,通过分子生物学、生物化学、神经生物学和遗传学,一直到将完整动物的感知和行为都结合起来,才能从本质上解决这个长久困惑人类的问题。

https://m.sciencenet.cn/blog-318012-1435691.html

上一篇:我们不知道答案的125个科学问题(82)生物钟同步

下一篇:我们不知道答案的125个科学问题(84)睡眠的目的