博文

孤傲的山鬼——殉道者胡波

|||

孤傲的山鬼——殉道者胡波

胡波的《大象席地而坐》获得了2018台湾金马奖最佳电影,然而年年轻的导演却已在去年的秋天自尽而亡,只有导演的妈妈代替他领奖了。《大象》这部电影是在大陆的物质化和功利化达到顶峰之时出现的,它就是要解构和画出这种“繁华热闹到如此不堪地步”的时代,社会人心的“丧我”和堕落之“象”。电影很长,暗淡,但绝不乏味,可是如果想看下去,却需要面对真实的勇气。鲁迅说的“中国人一向缺乏面对现实的勇气”,胡波却实实在在的面对了,而且像屈原一样,终依彭咸之遗则,殉身大道。

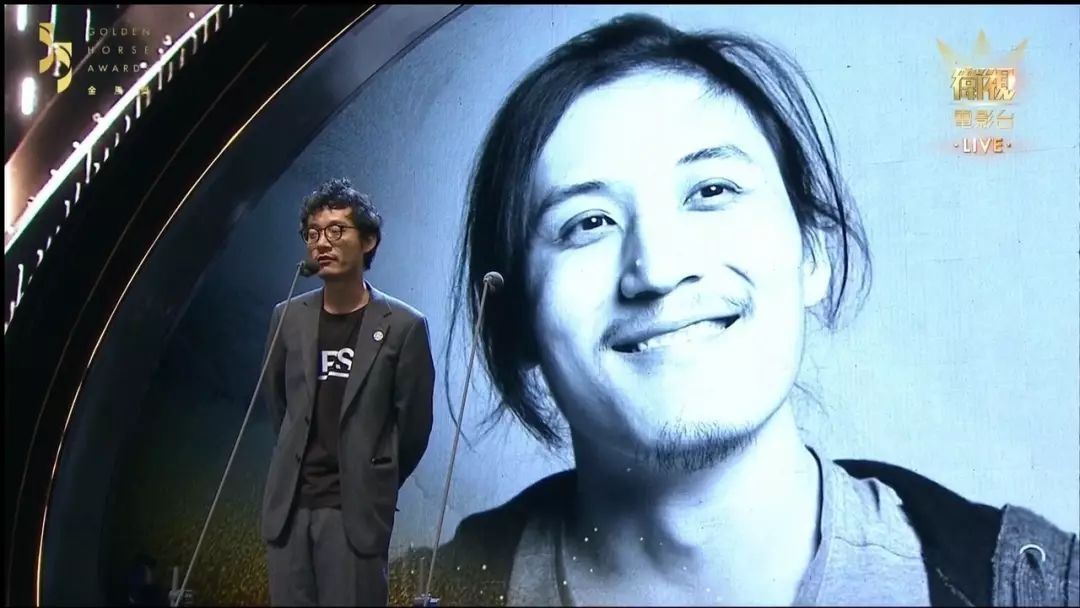

金马奖专门为胡波选了一张灿烂而微笑的照片,从他那双孔子说的无邪的眼睛中,我们看到是的儿童般的纯真和赤子之心的孤傲。胡波是为艺术献身的,每个优秀艺术家的生存年代,乌合的庸众总会包围着杰出者,屈原的战国时代是如此,脑满肥肠的荆国贵族眼光短浅地去讨好秦国,流放了高贵的诗人。梵高的十九末的欧洲亦是如此,特斯蒂格瞧不起没有进过画院,没有经过所谓“正规训练”的梵高的画。表妹凯更看不起梵高,觉得他丑陋而傻气。但是相比凯拒绝梵高的“不,永远不”而言,胡波面对的冷遇已经算客气了。然而导演胡波对保留圆满的四个多小时的《大象席地而坐》,是那样执着而坚守,就像梵高当年用手放在烛火上烫,表明对凯的真爱,但那时对电影的痴爱,当然此非守财奴的王凤姐辈所能理解的。

充满诗人气质胡波就是楚辞里的“山鬼”,他读书手不释卷,微笑温柔,敏感多态。他的电影如泣如诉,如《九歌》。他的品行高洁芳香如“山中杜若”。他之艺术修养是深厚而婉秀。“被薜荔兮带女罗,既含睇兮又宜笑,乘赤豹兮从文狸,辛夷车兮结桂旗,被石兰兮带杜衡”。他孤傲如李清照“人比黄花瘦”,又似《红楼梦》的黛玉,一派陶渊明“采菊东篱”的风范。然而在没有思想,追逐金钱,烂戏子当道的娱乐至死的浊世,他命定是“处幽篁兮终不见天”。他被那些浊物们看成怪胎和怪人。但他绝不屈服,他“表独立兮山之山”看着“云容容兮而在下”的野蔓艾草。是的,胡波像庄子一样独来独往,成为“至贵”。虽然他没有坚韧成为一颗参天大树,他最终还是如黛玉那样成为春天一瞬娇嫩的花朵,凋谢了,他和梵高一样,放弃了在末世的守夜,只留下星空和向日葵。但是如果这婆娑世界没有这样的“花朵”,那么,“世浑浊而蔽美”的世界会更加肆无忌惮了。《大象席地而坐》是物欲横流的《警世恒言》,它在告诉我们,繁荣的盛筵很多时候都是假象,所谓“好知青冢骷髅骨,便是红楼掩面人”。诗人之死,是一个时代的悲凉。基督山伯爵说“人类的一切智慧在等待和希望中”,胡波却没有等待。

林红玉说“千里搭长棚,没有不散的宴席”。癞头和尚唱到:“冤孽偿请好散场。”是的,散场是悲剧的,也是必然的,所以三个高中生,被儿子赶去老人院的老人,流氓等,都离开了这个花花世界,去寻找满洲里的那头悠然的大象。大象是一个从封闭的景观走向大海的自我的符号,好似“星汉灿烂”。它暗喻了生命的真谛的寻求。胡波自己也是大象的追寻者,大象在每个人的心中,胡波和屈原一样上求下索,然而帝阍不开关,他只有延伫而立,手持幽兰一朵。莫奈何,他再下索,那些成名的导演都已经完全世俗化,日康娱以淫游耳。胡波于是“虽信美而无礼兮,乃委弃而改求”。这个没有“不循绳墨”的世界,胡波已然读不懂了。“国无人莫我知兮,吾将从彭咸之所居”。他没有毕赣的诗意的幻梦逃避,逃避去到《金刚经》,逃避到“荡麦”。可胡波不去“荡麦”,他只是看这现实的世界,看这“众皆竞进以贪婪兮”的社会。他没有贾樟柯的俄罗斯文化般的慈悲和忍力,他不愿再“相下女”了。

2017年秋末,胡波终于焚稿。“玉带林中挂”跟随林妹妹而去,风露清愁,质本洁来还质去,孤标傲世偕谁隐,一样花开为底迟。胡波去了,他的遗产有小说和电影。《大象席地而坐》,是他的心灵流放的《离骚》。

天才的胡波没有死,他笑着驾飞龙,行走流沙西域之间,在昆仑山的山巅打坐,在另外一维的空间漫游,和屈原一道泽畔行吟,朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英......

https://m.sciencenet.cn/blog-3397716-1153460.html

上一篇:中国古典文化符号学的建构与开篇

下一篇:混沌苍白的无名之辈

全部作者的精选博文

- • 癸卯立秋怀念祝尚书先生

- • 外婆的老木屋

- • 我们生命中的毛利先生们

- • 少负不羁志——我的同窗挚友祝东

- • 我的眼睛

- • 老爸,你在那边都好吧!

全部作者的其他最新博文

- • 贵州省红楼梦研究学会建会四十周年学术成果

- • 楼空仙已去

- • 唐伯虎与《红楼梦》“散场”言说

- • 書连拂雲斋记

- • 仲春二月咏乌当下水大佛

- • 甲辰清明