博文

《自然》:清华大学赵斌课题组阐明新粒子生成机制的全球变化规律

|

大气新粒子生成是由气态物种最初形成颗粒物的过程,它是大气中绝大多数颗粒物的根本来源。新粒子生成和随后的生长过程可能贡献了全球半数以上的云凝结核,从而对气候变化产生重要影响;新粒子生成还是很多雾霾事件的起源,对人体健康产生严重损害。

然而,新粒子生成仍是大气化学中认识最薄弱的环节之一。此前研究通过实验室实验,发现了一系列新粒子生成的化学机制;也有研究通过直接观测大气中的分子团簇(由气体分子生成颗粒物的中间体),揭示了部分站点的新粒子生成机制。然而,全球大多数区域新粒子生成的主导路径仍不清晰。数值模拟是在区域和全球尺度上阐明新粒子生成机制和环境影响不可或缺的手段。然而,现有模式难以模拟大量关键的新粒子生成过程和成核前体物化学转化过程,导致模拟与观测间常存在量级误差,成为制约新粒子生成科学认知的关键瓶颈。

针对以上挑战,该课题组在其前期研究(Zhao et al., PNAS, 2020; ES&T, 2021; GRL, 2022; Li et al., ACP, 2023; Shen et al., EGUsphere, 2024)基础上,研发了系统的新粒子生成三维数值模型——社区新粒子生成模型(Community Model of Aerosol Nucleation,CMAN)。相比于传统模型主要考虑硫酸、氨驱动的基本新粒子生成机制,新模型全面模拟了硫酸、氨、硝酸、有机胺、其他有机物、碘氧酸等多元前体物驱动的11类新粒子生成机制。为准确模拟以上机制,研究一方面集成分子水平的实验室实验结果以及分子团簇动力学模拟,建立了不同环境条件下新粒子生成速率的参数化方案。另一方面,针对成核前体物复杂的源、汇和化学转化过程,建立了基于自由基-二维挥发性区间的有机物氧化三维模型以模拟驱动成核的超低/极低挥发性有机物生成,并建立了大气含碘物种和有机胺排放、沉降、颗粒物摄取等源汇过程和多相化学转化循环过程模拟方法以准确模拟碘酸、有机胺等关键成核前体物浓度。

与一系列观测数据对比表明,新模型较好地复现了热带雨林、人为源污染区域、海洋等各类区域成核前体物和各粒径范围颗粒物浓度。在热带雨林高空、人为污染区域近地面、海洋高空等颗粒物高值区,颗粒物数浓度模拟误差从约一个量级降低到30%以内(图1a、图2a、图3a)。

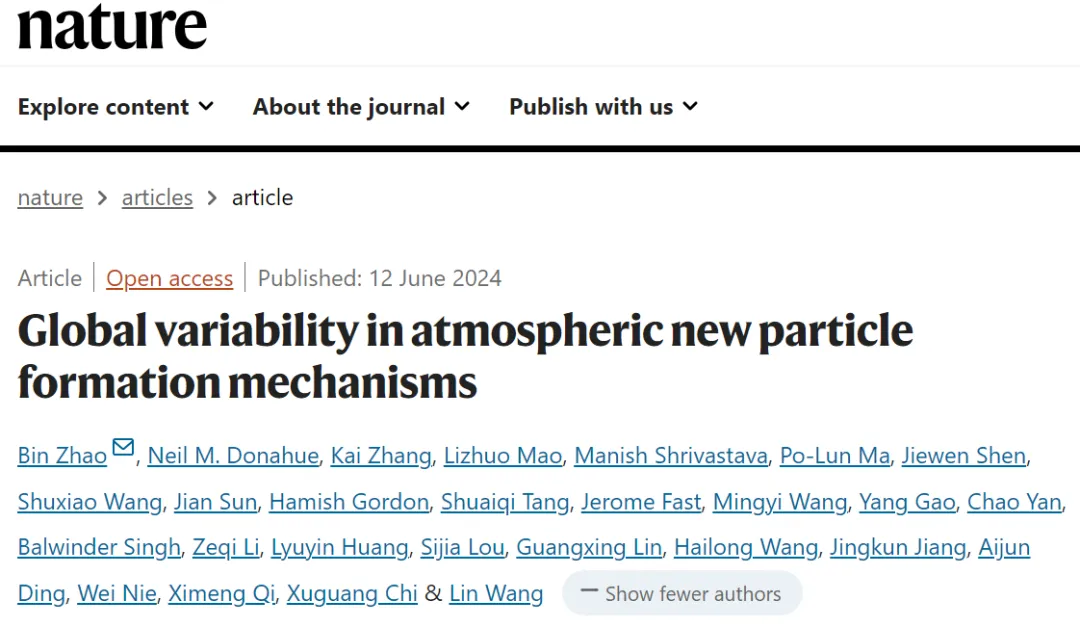

图1 热带雨林地区新粒子生成机制和观测约束:(a)亚马逊地区颗粒物数浓度模拟结果与飞机观测的对比;(b) 各热带雨林区域2016年新粒子生成总速率(白线)和各机制占比(彩色面积)。

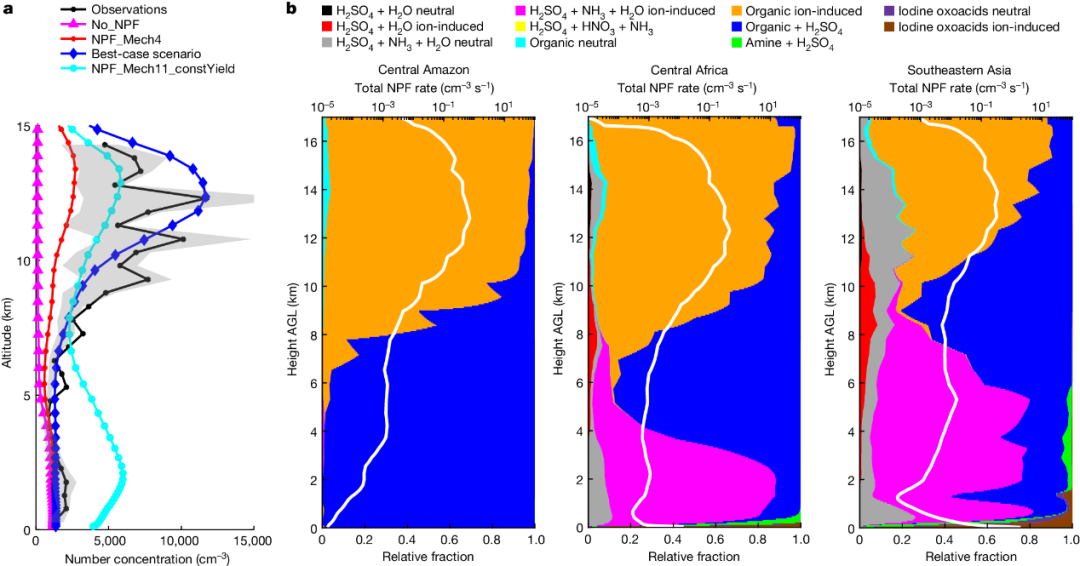

图2 人为源污染地区新粒子生成机制和观测约束:(a)中国三个站点颗粒物粒径分布模拟结果与观测的对比;(b) 各人为源污染区域2016年新粒子生成总速率(白线)和各机制占比(彩色面积)。

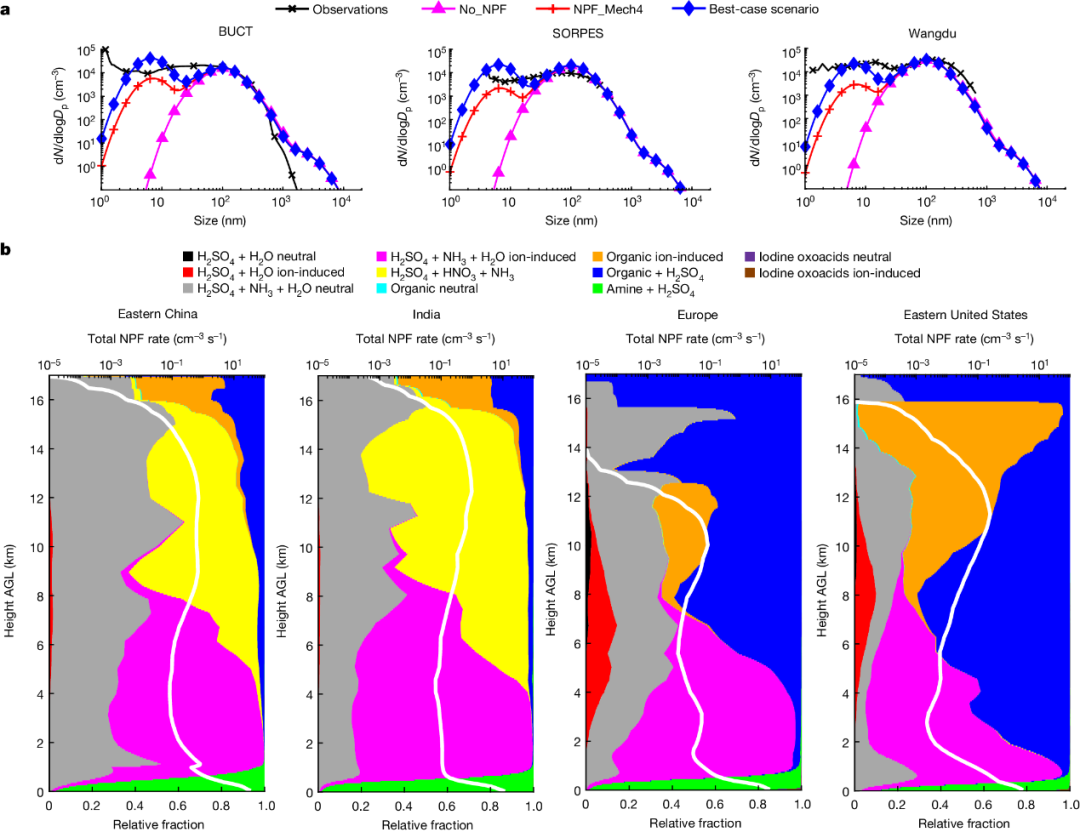

图3 海洋地区新粒子生成机制和观测约束:(a)太平洋、大西洋各模态颗粒物数浓度模拟结果与观测的对比;(b) 太平洋2016年各新粒子生成机制的纬向平均速率。

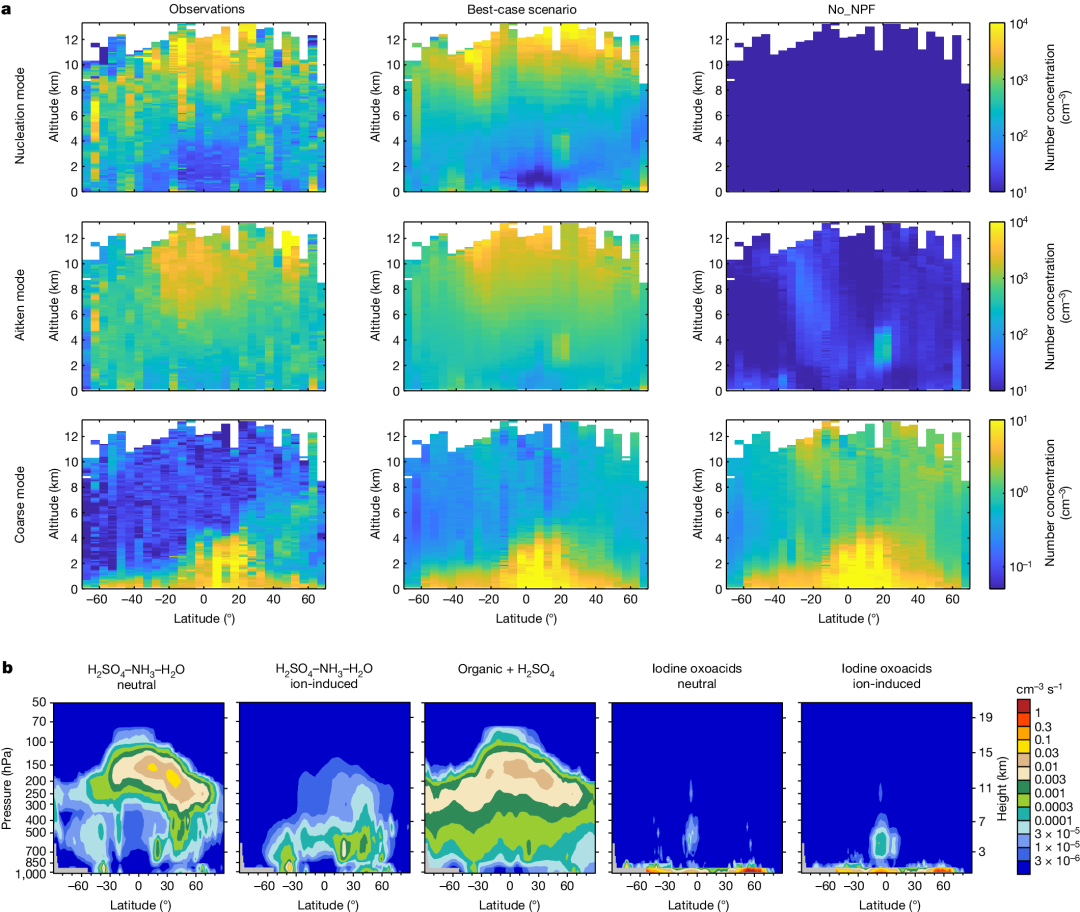

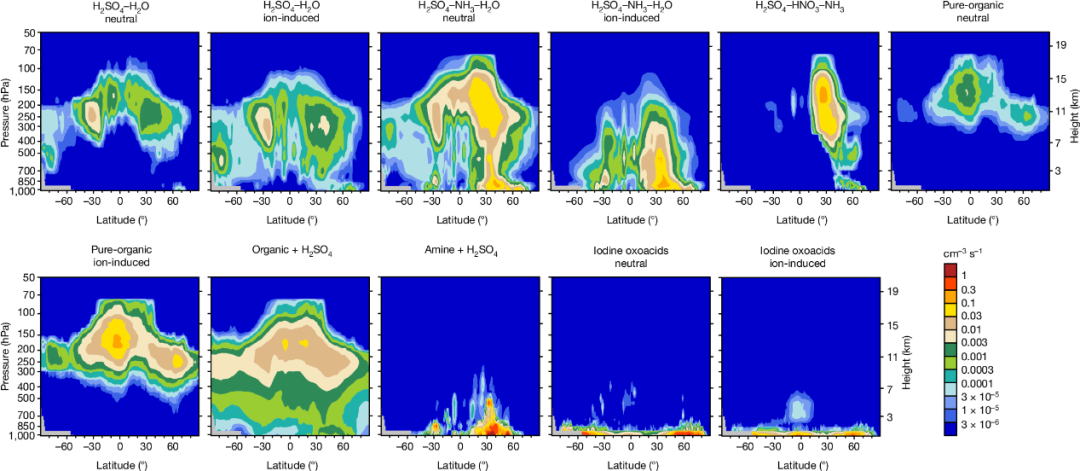

基于新模型并综合考虑观测数据约束,研究呈现了全球各区域新粒子生成机制的完整图景,发现新粒子生成机制随区域和高度变化显著,有极强的区域特异性。以气溶胶浓度高或气溶胶辐射强迫大的区域为例,在热带雨林(亚马逊、非洲中部、东南亚等)高空,模拟结果表明纯有机成核机制是主导成核机制(图1b);对于人为污染区域(中国、美国、印度、欧洲),有机胺-硫酸成核很可能为近地面主导成核机制,硫酸-硝酸-氨成核最可能是中国、印度等亚洲季风区高空最重要的成核机制(图2b);对于太平洋和大西洋,碘氧酸成核应为近海面主导成核机制,而硫酸-有机物成核与硫酸-氨-水中性成核很可能为高空的主要成核机制(图3b)。全球纬向平均新粒子生成速率的分布主要由以上热点区域决定(图4),例如热带高空有机成核占据主导,特别是纯有机成核在11 km以上的高度占主导地位,这很大程度上反映了热带雨林和热带海洋上空的新粒子生成机制;在边界层内,有机胺-硫酸成核为北半球中纬度主导成核机制,而碘氧酸成核为其他纬度的主导机制,这分别反映了人为污染区域和海洋的新粒子生成特征。

图4 全球2016年各新粒子生成机制的纬向平均速率。

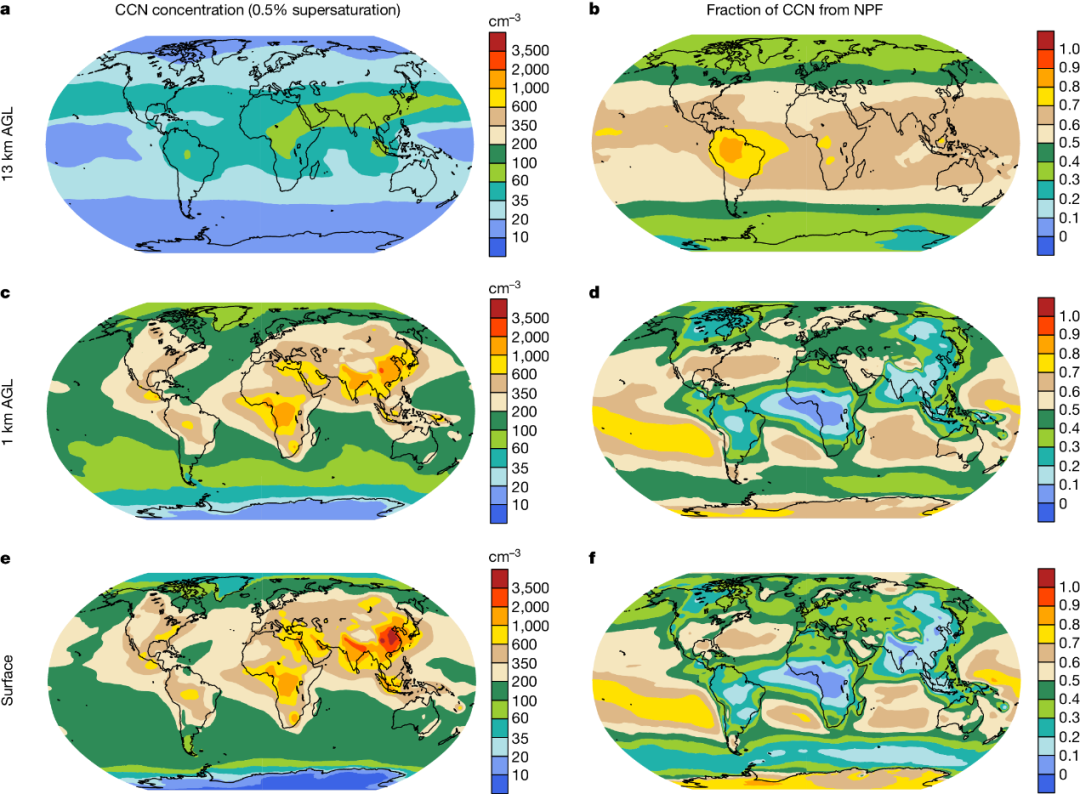

相应于新粒子生成机制的区域特异性,新粒子生成对云凝结核的贡献也呈现出显著的区域差异。例如在1 km高度(低云常出现的高度),新粒子生成对0.5%过饱和度下云凝结核的贡献率在10%到80%之间(图5)。

图5 2016年不同高度处云凝结核浓度以及新粒子生成对云凝结核浓度贡献的比例。

为测试本研究结论的稳健性,该课题组对于13类关键影响因素开展了一系列不确定性模拟,证实这些影响因素不会改变本研究的主要结论。同时,作者认识到在这13类因素之外仍存在其他不确定性,强调了开展更多观测验证的重要意义,并指出了最需要强化观测研究的区域,为今后开展更有针对性的观测研究提供了指引。

总体来说,本研究集成实验室实验、数值模拟和外场观测,获得了对于全球新粒子生成机制和影响较为全面的认识。研究结果表明,此前未被充分重视的新粒子生成机制,包括有机胺、其他有机物、碘氧酸、硝酸驱动的机制,很可能在全球大部分颗粒物高值区或气候敏感区处于主导地位,而传统的硫酸、氨、水驱动的新粒子生成机制处于次要地位,在较大程度上更新了对于全球新粒子生成机制的科学认识。研究对新粒子形成机制的全面模拟有助于对全球颗粒物和云凝结核进行详细的来源解析,这进一步有助于将气溶胶气候效应准确归因到气态前体物和一次颗粒物排放源,对于制定精准的控制政策具有重要意义。此外,阐明新粒子生成机制对准确评估历史和未来的气候变化也有重要意义,因为通过不同机制产生的颗粒物在历史和未来可能经历完全不同的变化。鉴于新粒子生成机制随区域和高度的巨大变化(以及它们过去和未来的不同变化),今后迫切需要在气候模拟和预测中、特别是在IPCC评估报告所引用的气候模拟中全面表征各主要的新粒子生成机制。

清华大学环境学院为论文第一单位。论文共同作者包括美国卡内基梅隆大学Neil M. Donahue教授、美国西北太平洋国家实验室Kai Zhang研究员、清华大学毛栎焯、美国西北太平洋国家实验室Manish Shrivastava、Po-Lun Ma研究员、清华大学申杰文、清华大学王书肖教授、美国大气研究中心Jian Sun研究员、美国卡内基梅隆大学Hamish Gordon助理教授、美国西北太平洋国家实验室汤帅奇研究员(现任南京大学副教授)、Jerome Fast研究员、美国加州理工学院Mingyi Wang(现任芝加哥大学助理教授)、中国海洋大学高阳教授、南京大学鄢超副教授、美国西北太平洋国家实验室Balwinder Singh研究员、清华大学李泽祺、黄律引、南京大学漏嗣佳副教授、中国科学院大气物理所林光星研究员(现任厦门大学教授)、美国西北太平洋国家实验室Hailong Wang研究员、清华大学蒋靖坤教授、南京大学丁爱军教授、聂玮教授、齐西萌助理研究员、迟旭光高级工程师、复旦大学王琳教授。

本研究由美国能源部地球系统模式开发计划和国家自然科学基金委“大气霾化学”基础科学中心项目(22188102)助。国家自然科学基金委面上项目(42275110)和国家重点研发计划(2022YFC3701000, Task 5)也为本研究提供了重要支持。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1038/s41586-024-07547-1

编辑 |张可

排版|夏天

欲知更多内容,敬请围观小柯机器人频道:http://paper.sciencenet.cn/AInews/

“小柯地球”是“小柯”系列学术公众号之一,主要介绍地球领域顶级学术期刊最新论文信息。“小柯”是一个科学新闻写作机器人,由中国科学报社联合北大团队研发而成。新闻由“小柯”独立完成,经领域专家和科学编辑双重人工审校。

https://m.sciencenet.cn/blog-3607472-1438191.html