博文

Imaging Hong Kong (II)

|||

The first day in HKUST and "Super-Resolution Microscopy"

聚焦光学显微镜不能将微观世界无限放大,而是会达到一个physical diffraction limit。百多年以前,德国物理学家Ernst Abbe首先定义了聚焦光学显微镜分辨率的衍射极限,即可区分的最近两点间距离d = λ / 2nsinα,其中n*sinα为显微镜镜头的数值孔径,λ为所用光的波长。这个衍射极限是由于光的波动性本质产生的,传统光学显微镜无法克服。对于可见光、紫外光(即常用的激光、荧光)来说,传统显微镜的分辨率极限大约为200nm。人类对于微观世界的好奇心驱使着科学家们不断地努力试图打破这个衍射极限。

Ernst Abbe (1840-1905)

Ernst Abbe (1840-1905)

http://www.scientific-web.com/en/Physics/Biographies/ErnstAbbe.html

Stefan Hell 是一位德国的物理学学者,在他发明STED技术之前曾经被多个研究机构拒之门外,理由就是“异想天开”地想要打破聚焦显微镜的衍射极限。1994年,Hell在芬兰的一个研究所完成了他的第一篇介绍STED显微镜的文章,发表在Optics Letters。从此至今的大约15年之间,光学显微镜的进展突飞猛进,在beyond diffraction limit的微观尺度上去观察我们的微观世界,改变了人们许多的固有的的科学观念,特别是在生物学的领域上,Super-Resolution Microscopy的作用越来越突出。

Stefan Hell

Stefan Hell

http://www.mpibpc.mpg.de/groups/hell/pics/shell.jpg

STED显微镜的基本原理是这样的:

要增加分辨率,就要使得激发光的光斑尽量小,为此是不是可以用一个很小的“孔”去限制它呢?普通的所谓“孔”肯定是不行的。抛开激发光,我们可以从荧光物质的角度去考虑这个问题:如果荧光物质有个“孔”,只有这个小孔中的荧光物质才能够被激发,也可以达到这样的目的。Stefan Hell就是这样想的!

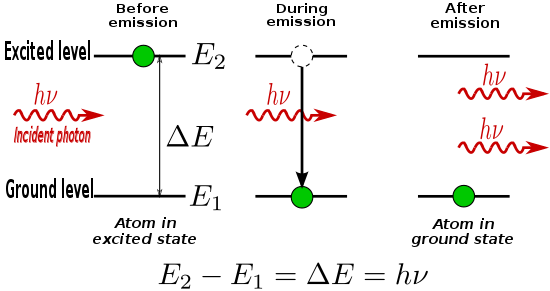

除开激发光外,STED显微镜还有另外一个激光光源(STED laser),它的作用就是在激发光光斑周围产生一个聚焦的抑制性光环(中间有一个“孔”)如上图。STED laser 的抑制性作用是如何产生的?这个就要问头发乱蓬蓬的爱因斯坦先生了,近百年以前爱因斯坦发现了Stimulated Emission现象如下图,即:电子自高能态受到光的激发而跃迁到低能态,同时发射与激发光的相位、偏振方向和传播方向相同的光(受激发射)。这也是激光的产生原理。

http://en.wikipedia.org/wiki/Stimulated_emission

有了抑制性的光环其他的就都简单了。我们可以通过调整STED laser的强度改变光环中间“孔”的大小,也就是可激发范围的大小,限制每次激发的荧光颗粒的数目,就能够达到10nm甚至几个nm的水平上的分辨率了。

上图来自Hell 2006年发表在Nature上的文章,他们利用STED 显微镜观察了囊泡蛋白在recycling之后是仍然呈cluster状,而这个问题是普通共聚焦显微镜不能揭示的。

1月11号那天,Stefan Hell亲自讲解的STED原理和应用,可惜我们都是外行,不能理解其中最精妙最令人感动的部分。下图是我们偷拍Hell在会场下与别人聊天

。

。

待续……

https://m.sciencenet.cn/blog-393730-291282.html

上一篇:Imaging Hong Kong (I)

下一篇:我回来了