博文

埃及日记 20

||||

(接上集)

中午和平常一样,我们集中到那艘最大的叫“ Explore ” 的felucca吃午饭。Debbie说马上就是澳大利亚的国庆日。她就开始教我们唱澳大利亚国歌。她还正正经经地告诉我们,唱歌的时候要起立眼望国旗,她想说还要“put your hand in your heart”,结果说成了“put your heart in your hand”。结果非澳人都举起了右手,掌心向上,半握形成个心形,然后一上一下地跳动,接着问Debbie,是不是这个样子?

午饭时,Assia也和往常一样,念着可兰经,并且跪向东方祈祷。George对我说,Assia一定是个虔诚的穆斯林。相比之下,Sumi就“easy going”多了。

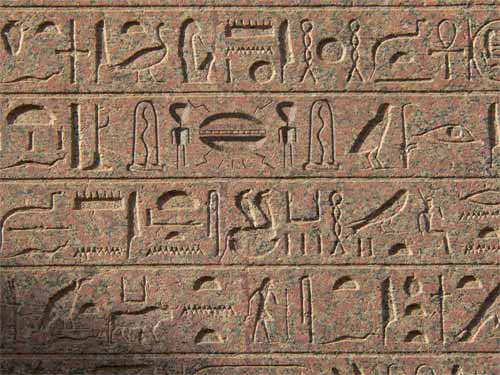

开船后,我开始教大家中文。Gill说,我真服了你们会中文的,学一个字就像记一张图。要记多少张图才可以用呀?我说中文和英文不一样,中文字是象形会意,英文词是拼音适读。它们各有优势。英国的小孩子学英文的时候入门一定很快,因为他们是先会说,而简单的文字,只要知道如何拼,读出来就懂意思了。同样能用英文写简单东西也很快,只要把他们想说的东西按拼音规则写下来就行。但这个优势对非英语为母语的人一点也没有,我们不能从词的读音上得到任何暗示,开始只能一个个词地死记硬背。而中文入门的确要难多了,要记住一个个符号,不仅是意思,还有读音。但中文字一个字所隐含的信息要比英文字多得多,学一个中国字远比学一个英文单词得到的东西多。所以中国的孩子看大部头书的时间要比英国的孩子要早一到两年。因为他们只要学会三千个常用字就可以用了,而且当他们遇上生字生词时还可以根据字形猜意思,而要会用英文读东西远不止这个数。更有意思的是,尽管开始也要死记硬背,但对不会说中文的外国人来说,并不比中国的孩子更具劣势!是吗?大家兴趣大增。中国字和古埃及字有什么相同之处?我说中国的古文字是甲骨文,和古埃及字都属象形文字。古埃及文字我也不是很懂,应该去请教Phil。不过中国字慢慢演化成了表意文字。有人说中国文字来源于埃及的象形文字,也有人说埃及古字来自中国的良渚文化,学界有各种声音。不过我觉得既然是象形文字,使象形的,自然应该很“象”,谁学谁说不准,各自孤立创造也是有可能的。于是我给大家展示了我小学一年级第一课学的八个字:日、月、水、火,山、石、田、土。看看字形,很容易记,对不对?大家一听一看,很来劲。Colin 更是兴奋,每天学八个字,一年就可以用中文了!我阴阴地说,是啊,你是个幸运儿!英语我可是学了十几年了。

我们又聊了会在大英博物馆的罗塔石,感叹文化断层所丢失的人类发展精神财富。然后开始玩一个英国游戏。每人在棋盘上放一个小物件以一种复杂游戏规则对抗——John - 戒指, Gill - 糖果, George - 胶卷, Colin - 橡皮, Sandy - 钢崩,我—发卡。 Sandy 厉害,运气无敌,连赢两局。忽然一阵风吹来,将Jane的草帽吹到水里,我们无助地眼看着帽子越漂越远,都想完了。没想到,船一转向,帽子又飘回来了,所有人都扑到船边,趴成一排,设法捞起帽子。George第一,错过;John,错过;我,错过;后面的Jane错过;但Sandy抓住了!下面的Colin没机会了。大家一阵欢呼,庆祝帽子回来。

太阳像个大火球系在被染成红色又金光闪烁的河带上,鸟儿们向着太阳飞去,好一派河老天荒的景象!我感觉时间像是凝固了,从古代到现在,那种延绵不绝是如何孕育了如此的灿烂文化?

当船向岸边驶去时,我们看见了卢克索的塔,听见了仍在斋月的祈祷歌声,一下子就像从童话世界回到了地球!大家都很兴奋。不过看看周围的人,男的胡子拉碴,女的蓬头乱发,倒更象是流放归来。

靠岸后,我们发现多了一艘felucca,装着一船德国人。我们再次开起了篝火晚会。我恐怖地发现我相机的闪光灯坏了,就甩开了相机,让自己溶进人群,围着篝火尽情地唱歌跳舞直到很晚...

明天,就在明天!我们将结束felucca生活。

博物之旅

https://m.sciencenet.cn/blog-39446-456590.html

上一篇:埃及日记 19

下一篇:巫山一段云 凑热闹韵湘明和众友