第一部分:鳞足螺的发现与研究史

自1977年美国科学家在加拉帕戈斯群岛附近发现海底热液以来,全球目前发现的海底热液口大大小小约几百处,且预计还有非常多的未知的热液口没有被发现。这些发现的热液口主要集中在太平洋和大西洋,印度洋相对少很多,目前通过公开的数据,认为印度洋里仅有十一处。 科学家对印度洋热液的调查也相对其他两个大洋晚,始于上世纪90年代末,基本上都会碍于印度洋恶劣的海况和去印度洋的遥远的路途。尽管如此,但凡是去印度洋热液区,不管哪个国家的科学家都知道那里有一个神奇的物种,都想亲自一睹它的芳容— 这的确是一个很精致的生物。这个过程真如探秘寻宝一样。试想一下,我们的科考船需要月余才能到目标海域,然后祈求天公作美,再花几个小时在茫茫大海中精准定位,才能放出我们的“法器”(要么载人潜器,要么有缆的 ROV),下沉到2400多米深的海底,再花几个小时的时间找到那十几根几十米高峰峦林立的大黑烟囱,只有在其中的一根黑烟囱附近,拨开密密麻麻的虾兵蟹将,才能有机会揭开这个神秘物种的面纱。如果说印度洋的热液区是《鬼吹灯》里的“精绝古城”一般,那么这个神秘物种就是这“精绝女王”。

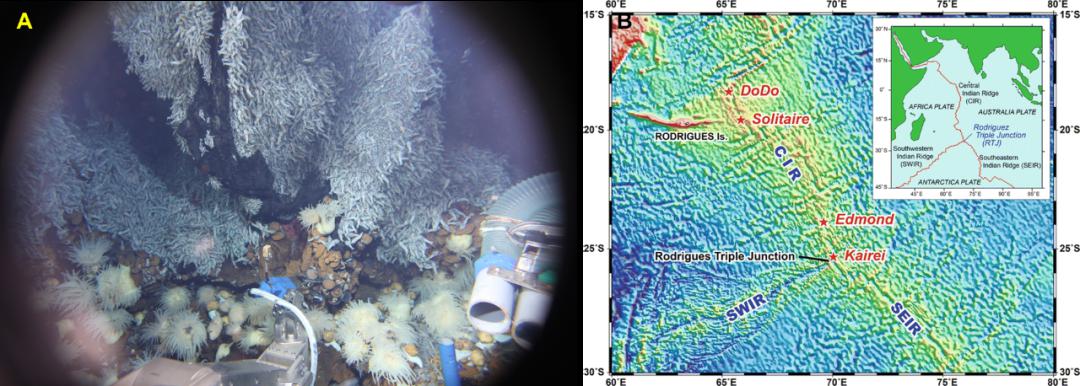

图1. A为载人潜器Shinkai6500的舷窗外Kairei热液口的生物群落,能看到密密麻麻的盲虾和周边的海葵等生物,鳞足螺通常在盲虾群的内侧(图片版权:JAMSTEC);B显示的是Kairei热液口在印度洋的相对位置,图片来自1。

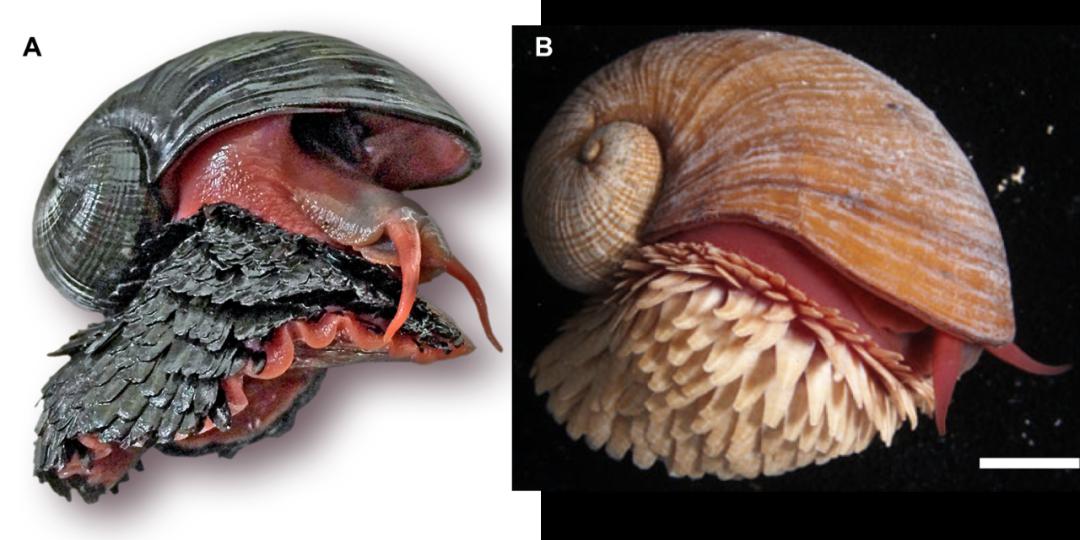

第一个在印度洋发现的热液区名叫Kairei (图1),于2000年被日本海洋研究开发机构(JAMSTEC)科考船Kairei所发现;紧接着美国科考船Knorr于次年再次到访。Kairei 位于中印度洋,非常靠近衔接西南印度洋中脊,东南印度洋中脊和中印度洋中脊的罗德里格斯三联点。这两次科考活动便首次将这个神奇的生物—鳞足螺公布于世,当时并没有给它一个正式的拉丁名字,真正的命名居然是14年以后(这其中的原因后面会详述),当时叫它Scaly-foot gastropod2。后来,Warén 等人分析了鳞足螺的鳞片上面的矿物成分,惊奇的发现这几丁质的鳞片的外层居然是黄铁矿(FeS2)和硫复铁矿(Fe 3S4)的混合物3。再后来,日本科学家通过分析这两种矿物中的铁和硫的同位素相对馏分,并同附近采集的黑烟囱和螺本身肌肉组织中的铁和硫同样的同位素馏分的比较,发现硫似乎来自螺本身,而铁应该来自环境中4。同时,它的壳的表面也是这两种矿物质所构成— 这使得鳞足螺成了唯一一个利用铁做为外骨骼的动物5。Yao 等人仔细分析了鳞足螺壳的三层的结构,认为这种独特的组合可以为以后的防弹衣的设计提供新的思路5。与其他常见的能生活在热液附近的动物(例如深海贻贝,管虫等)类似,鳞足螺也需要高度依赖内共生的硫氧化细菌。为此,它还特化了自己的食道腺,使之异常膨大,而硫氧化共生细菌就安居其中。该硫氧化细菌通过氧化硫化氢和固碳作用来为它的宿主提供营养物质6。正当大家都以为鳞足螺的鳞片上一定有硫化铁的矿物存在的时候,第二个种群在Kairei 北部约700公里的Solitaire热液区被发现,而那里的鳞足螺鳞片竟然是白色的,没有任何硫化铁的覆盖(图2B)7,8!惊喜不断,最近,我国科学家在西南印度洋天成热液区发现了一个新的鳞足螺的种群,而这次它的鳞片上面的矿物质居然成了闪锌矿(硫化锌)9!这个神奇的海螺由于它种种出乎人意外的神奇特征也被选为2007-2017 这十年“十大神奇生物”之一。

图2 . 鳞足螺照片。A,来自Kairei热液区的鳞足螺;B,来自Solitaire热液区的鳞足螺。

图3. 来自Kairei 的鳞足螺的鳞片带有黄铁矿和硫复铁矿,因此有弱磁性。

第二部分:陈充博士与鳞足螺

只要谈到鳞足螺,必须要提到陈充博士。陈博士是一个天才加学霸,坦白讲我也算见过很多学霸,但像陈博士这样的学霸还是无人出其右者。生于浙江,幼年随父去了日本读小学,后来在香港读了初、高中,本科和博士就读于英国牛津大学。25 岁便拿到博士学位,27 岁拿到日本海洋研究开发机构(JAMSTEC )研究员合同,30 岁便成功拿到终身制(Tenure) ,可以说人生是开了加速器一般。精通四门语言:英语、日语、普通话、广东话。他这四门语言的造诣都很深,听说读写毫无短板,尤其是英文更达到了英国文学作品的水准:他可以在数据图表齐全的情况下,十个小时之内写一篇paper 并直接提交,而且他非常喜欢这种急就章的模式。他便是最终给这个神奇海螺正式命名的人,并且最近几年凡是有关鳞足螺的任何研究的论文都可以看到陈博士的名字。

从发现到真正命名,居然耽搁了整整15 年!其实新种的描述并不是一件特别繁琐的事情,通常需要对它的外形,内部解剖构造做系统、详尽的描述,辅助以一些基因序列即可。本来鳞足螺的命名一直是Warén的事情(就是上文同一个人),但事实上直到他快退休的时候都没有时间把它实现。后来,当时还在牛津大学读博士的陈博士,有机会参加了英国龙旂(音qí,通旗)热液区(位于西南印度洋中脊西段)的航次,并采集到了鳞足螺。他当时非常想给它一个正式的名字,于是尝试写信给Warén并获得了他的许可,本以为这件事情能顺利进行下去。然而后来的投稿却又历尽艰辛。首先,审稿人都误认为这本该是Warén的工作,是陈博士抢先了,用词非常之激烈甚至略带人身攻击。直到后来主编主动联络了Warén才明白,这的确是他授权的。于是当时主编跟陈博士讲“要不就补一张解剖图吧,然后这篇论文就可以接收了”。结果画解剖图的这件事情被他当时的导师A.D.给很乐意的承担了。不过,这张解剖图(图4)足足画了有一年零七个月之久。因为每次问A.D.,他都说明天就好了,就这样过了500多个“明天”······。所以这就是为什么这篇论文从投稿到最后发表历时2年多,不过还好最后这篇文章也问世了,名字最后为Chrysomallon squamiferum,属名Chrysomallon原意是指希腊神话中的有翅膀的金羊,种名squamiferum为“ 有鳞片的”的含义10。

图4. 那张解剖图10, 比例尺为1厘米。

第三部分:鳞片的形成与矿化过程

“Arthropoda beat us on numbers, but nobody beats us on weird” – Julia D. Sigwart

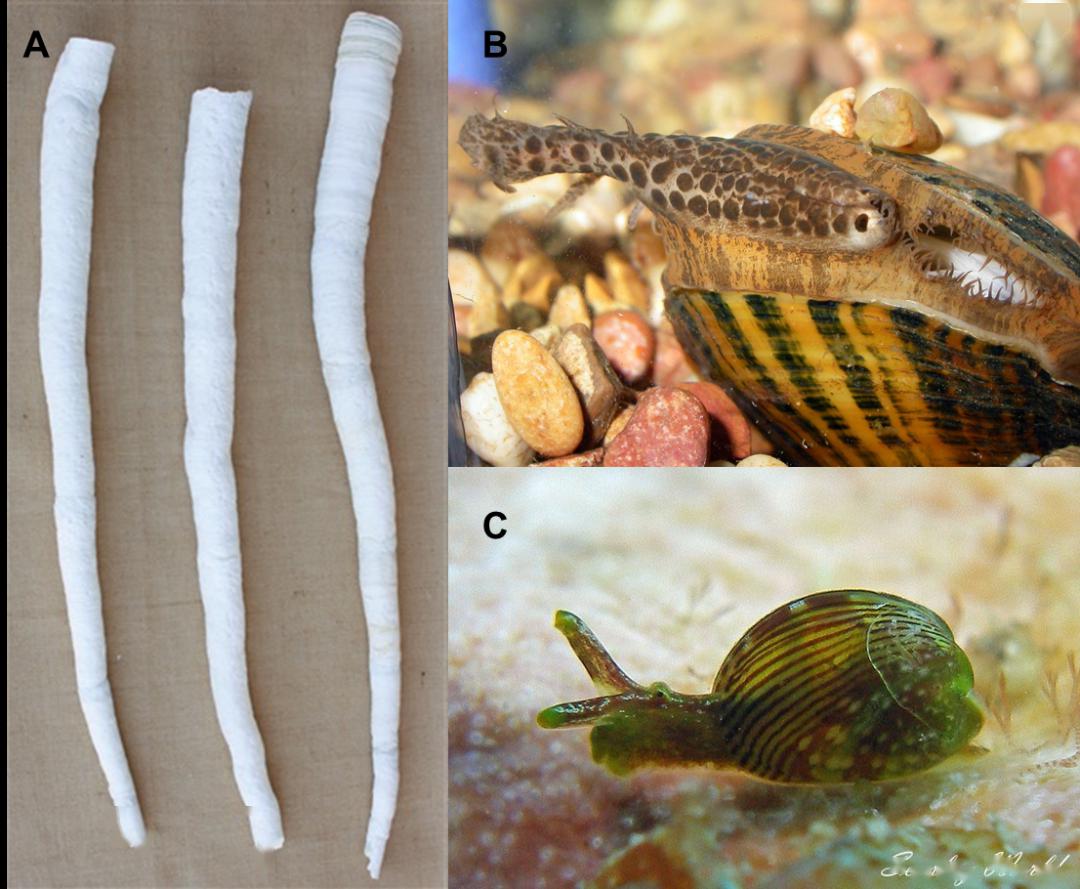

软体动物是数量仅次于节肢动物门的第二大门,但软体动物所展示出来的千奇百怪的形态不是任何门类的生物能企及的。它们形态的多样在于我们都觉得它们貌似已经循规蹈矩了,但它们总是带来异样的惊喜:例如,你认为所有的软体动物都是蜗牛和贝壳那样,Kuphus 会让你误以为是管虫,而Lampsilis 会让你甚至觉得它有部分像鱼;你觉得腹足纲的海螺都是只有一个壳的,Juliidae 的海螺居然有2 个对称的壳(图5 )!与此同时,软体动物还有异常多样的“ 生物矿化” 的硬器官— 多数与几丁质有关系:例如,贝壳,乌贼的海螵蛸和喙,螺类的厣(operculum ,又称壳片),齿舌(radula )等等。

图5. 多样的软体动物。A ,Kuphus,又名船蛆;B ,Lampsilis,美丽蚌属;C ,Julia zebra,具有两个壳的海螺。图片均来自网络。

从一开始陈博士开始考虑为什么鳞足螺会有鳞片的时候,他的注意力便先转向了史前五亿四千万年前的寒武纪。软体动物主要分两大类:双神经亚门(Aculifera ,常见的如石鳖等)和有壳亚门(Conchifera,绝大部分的软体动物,海螺,贝类,头足类等)。鳞片这一特征在寒武纪的化石中其实很常见,在现存的物种当中,石鳖类也保留了类似的鳞片的结构。而在海螺、贝壳这一类,背覆鳞片仅鳞足螺孤例。从进化亲缘关系上看,鳞足螺属于一个深海热液特有的科Peltospiridae,该科的物种不多,与之比较近的类群是含有鲍鱼在内的古腹足类(Vetigastropoda),但分化的时间也超过了3亿年11。

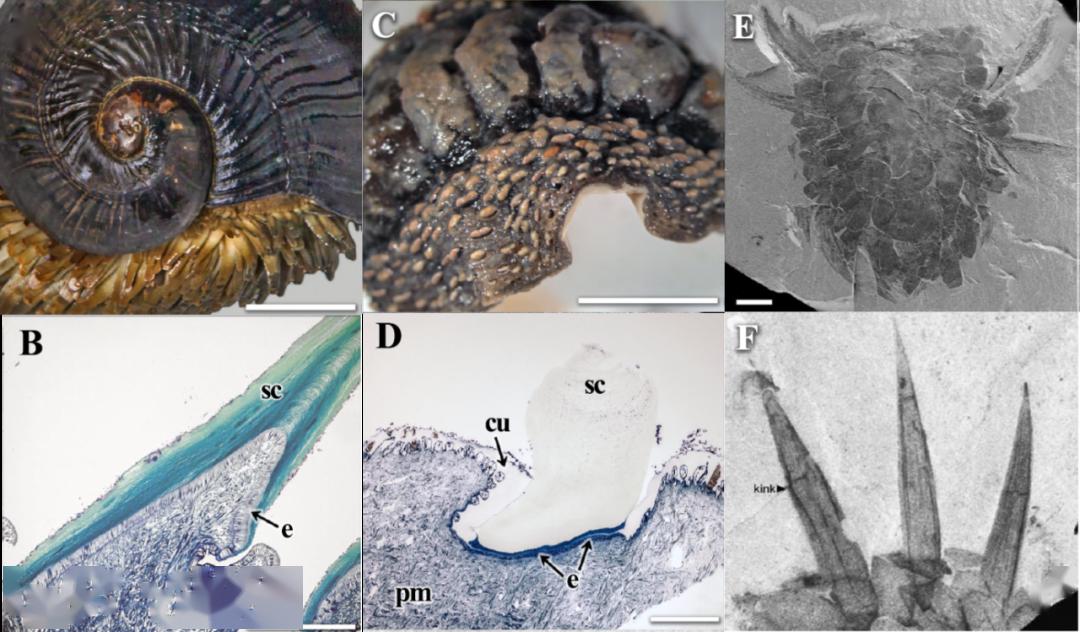

陈博士对鳞足螺的鳞片做了切片和解剖学观察,认为鳞足螺的鳞片更像史前寒武纪的软体动物祖先的鳞片而与石鳖并不相似。主要区别在于鳞足螺的鳞片其实向外凸出,中间仍有部分软组织存在,这与寒武纪化石的鳞片特征类似;而石鳖的鳞片更像是从一个内凹的腺体中向外凸起( 图6)12。这难道是一种“ 返祖”现象?

图6.A ,B,鳞足螺的鳞片;C,D,石鳖的鳞片;E,F,Wiwaxia corrugata,寒武纪时代软体动物的祖先的化石以及其特有的鳞片(或突起) 结构。图片来自12经过重新排列。

为了解答这个疑惑,可能只有从基因水平才能知道了。在基因组测序非常的普遍的今天,对它的基因组的测序其实不是特别的费力。一开始,我同陈博士期待一个神奇怪异的海螺或许应该有很多它自己独有的基因,结果通过比较,我们发现鳞足螺独有的基因的数目反而是所比较的物种当中最少的。它至少87% 的基因其实早在寒武纪大爆发时或之前就已经存在了。再通过对基因表达的分析,我们发现了一个有可能参与几丁质合成的基因其实同珍珠贝贝壳形成的基因同源。后来,我们归纳了一系列参与壳和鳞片形成的转录因子(一种调控下游基因表达的蛋白),又比较了它们在其他软体动物中参与的矿化过程,结果发现这些转录因子大多都参与了其他软体动物其他矿化器官的形成,例如壳,齿舌,厣,喙,甚至多毛类的刚毛的形成11 。这说明软体动物的矿化过程其实自寒武纪以来一直都存在,但这些基因在不同物种中的重排、调控、扩张、选配最终导致了软体动物千奇百怪的形态特征。

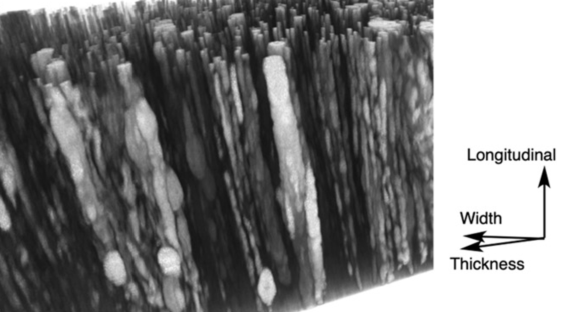

看来鳞片的形成机制已初见端倪,那么它的鳞片上的那些矿的形成又是什么原理呢?前文讲到,硫化铁貌似有两个来源:外源的铁和内源的硫。Kairei 的那些黑烟囱所喷出来的水当中含铁量极高,是Solitaire那里的58倍之多13。这也是为什么在Solitaire 那里的鳞足螺没有硫化铁的矿化。但是具体是什么样的化学反应呢?日本JAMSTEC科学家为此设计了一个精妙的实验,他们采自把Solitaire白色的(无硫化铁)鳞足螺的鳞片转移到了Kairei那些黑烟囱附近,一段时间以后回收上来看上面的矿物质形成。Okada等人这次用了两个超高分辨的检测技术,一个是同位素示踪技术的纳米二次离子质谱技术(NanoSIMS)和扫描透射电子显微镜(STEM), 一方面示踪硫和铁不同同位素馏分在鳞片中的空间分布,另一方面详细的看鳞片当中更细微的结构。结果表明,鳞足螺的鳞片中存在着纳米级别的沿着鳞片内部纵向分布的管道结构,而这些硫元素正是在这些毛细管道中像是被“泵”出体外一样与外源渗透进来的铁离子在此发生化学反应形成硫化铁14。作者认为鳞片的这种构造很有可能是鳞足螺为了去除其内共生硫氧化细菌所产生的硫类代谢废物的一种特殊“ 脱毒”机制。

图7 . 3D重建的鳞片内部“管道”状结构。图片来自14 。

这位印度洋热液区的“精绝女王”正在逐渐的向我们展示它的神奇之处,它最近又多了一个绰号叫“海洋穿山 甲”(sea pangolin)。也正是由于它的这些神奇之处和相对的较为稀少的数量,目前鳞足螺被IUCN 记录为“濒危”物种并加以保护 15。我们也希望尽量不要打搅到它们,让它们安静的栖息在印度洋的惊涛骇浪之下。

第四部分:后记

2019 年春,大洋52航次,我同自然资源部第二海洋研究所周亚东博士一起乘大洋一号赴西南印度洋龙旂和天成热液区科考。周博士是印度洋热液区的老熟人,只要一听到调查船要去印度洋,他立刻两眼亮光、炯炯有神。有一天,我们还在航次进行中,他心血来潮地跟我讲,Scaly-foot Snail中文名字不太统一,有叫鳞脚螺,又有鳞脚蜗牛、鳞角腹足蜗牛的名字。“鳞脚螺其实直接来自英文的直译,但软体动物其实并不称foot为脚而是足,我建议中文改为鳞足螺合适,不知你意下如何?” 我深感周博士治学严谨,因此此后任何报告、汇报我们都用了鳞足螺这一称谓。

参阅文献:

1、Nakamura, K. & Takai, K. in Subseafloor Biosphere Linked to Hydrothermal Systems: TAIGA Concept(eds Jun-ichiro Ishibashi, Kyoko Okino, & Michinari Sunamura) 147-161 (Springer Japan, 2015).

4、Suzuki, Y.et al.Sclerite formation in the hydrothermal-vent “scaly-foot” gastropod—possible control of iron sulfide biomineralization by the animal. Earth Planet. Sci. Lett.242, 39-50, doi:10.1016/j.epsl.2005.11.029 (2006).

6、Nakagawa, S.et al.Allying with armored snails: the complete genome of gammaproteobacterial endosymbiont. ISME J8, 40-51, doi:10.1038/ismej.2013.131 (2014).

7、Nakamura, K.et al.Discovery of new hydrothermal activity and chemosynthetic fauna on the Central Indian Ridge at 18°–20°S. PLOS ONE7, e32965, doi:10.1371/journal.pone.0032965 (2012).

10、Chen, C., Linse, K., Copley, J. T. & Rogers, A. D. The ‘scaly-foot gastropod’: a new genus and species of hydrothermal vent-endemic gastropod (Neomphalina: Peltospiridae) from the Indian Ocean. J. Mollus. Stud.81, 322-334, doi:10.1093/mollus/eyv013 (2015).

12、Chen, C., Copley, J. T., Linse, K., Rogers, A. D. & Sigwart, J. How the mollusc got its scales: convergent evolution of the molluscan scleritome. Biological Journal of the Linnean Society114, 949-954, doi:10.1111/bij.12462 (2015).

13、Kawagucci, S.et al.Fluid chemistry in the Solitaire and Dodo hydrothermal fields of the Central Indian Ridge. Geofluids16, 988-1005, doi:10.1111/gfl.12201 (2016).

信息来源:中国海洋大学生物多样性与进化所 ;作者:香港科技大学 孙进

转载请注明信息来源及海洋知圈编排返回搜狐,查看更多