博文

名家博士论文19:我国近代物理学奠基人之一吴有训博士论文1925年芝加哥大学

精选

精选

||

《名家博士论文13:我国现代心理学奠基人之一潘菽博士论文1926年芝加哥大学》中,有张1925年部分芝加哥大学的中国留学生的老照片,其中有吴有训院士。

中国科学院官网对吴先生的介绍如下:网址https://casad.cas.cn/ysxx2022/ygys/200906/t20090624_1809654.html,物理学家、教育家。1897年4月26日生于江西高安。1920年毕业于南京高等师范学校。1925年获美国芝加哥大学博士学位。1948年当选为中央研究院院士。1955年被选聘为中国科学院学部委员(院士)。1977年11月30日逝世。曾任清华大学教授、物理系主任、理学院院长(抗战期间同时担任西南联合大学理学院院长),中央大学校长,交通大学校务委员会主任,中国科学院近代物理研究所研究员、所长,中国科学院副院长、数学物理学化学部主任,中国物理学会理事长等职。20世纪20年代在X射线散射研究中以系统、精湛的实验和精辟的理论分析为康普顿效应的确立和公认作出了重要贡献。回国后开创X射线散射光谱等方面的实验和理论研究,创造性地发展了多原子气体散射X射线的普遍理论,是中国近代物理学研究的开拓者和奠基人之一。在培养大批优秀科学人才、发展中国科教事业等方面作出了重要贡献。

1925年,吴先生获得芝加哥大学博士学位,论文题目为:The Compton Effect(康普顿效应),论文全文,吴有训博士论文.pdf,此文收录在科睿唯安的ProQuest Dissertations & Theses Global (ProQuest全球博硕论文数据库)中,数据库中此文链接为:https://www.proquest.com/docview/301766453。关于其博士毕业时间,有文章写成1926年。但其博士论文上的时间是1925年6月,ProQuest全球博硕论文数据库的时间也是1925年。

吴先生的导师是康普顿(Arthur Holly Compton,1892年9月10日-1962年3月15日),1927年诺贝尔物理学奖获得者。吴先生获得博士学位前后,发表在学术期刊的文章主要有以下几篇。第1篇是和导师康普顿联合署名的1924年6月发表在《美国科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)的“The Wave-Length of Molybdenum Kα Rays when Scattered by Light Elements”(经轻元素散射后的钼Kα射线的波长),DOI:doi.org/10.1073/pnas.10.6.271。第2篇是1925年4月吴先生单独署名的发表在Physics Review上的“The Intensity of the Scattering of X-Rays by Recoiling Electrons”(反冲电子引起的 X 射线散射强度),DOI:doi.org/10.1103/PhysRev.25.444。第3篇是1926年2月吴先生单独署名的发表在Physics Review上的“The Distribution of Energy between the Modified and the Unmodified Rays in the Compton Effect”(康普顿效应中变线与不变线间的能量分布),DOI:doi.org/10.1103/PhysRev.27.119。博士论文及一系列文章(不止前文给出的3篇),核心是实验验证康普顿效应的普适性。这无疑助力康普顿最终在1927年获得诺贝尔物理学奖。因此,有人写出了“康普顿-吴”效应或“康普顿-吴有训”效应。不过,吴先生的学生,杨振宁先生认为这样叫其实不妥,他显然没有贬低自己老师的意思,应该只是觉得没有必要为了拔高吴先生的贡献就瞎创造名词吧。

吴先生1926年回国,参与江西大学的筹备。此江西大学,不是后来的江西大学(现南昌大学前身之一),更早,未果。同为江西老表的中国科学院物理研究所罗会仟研究员在科学网上有篇博文:[物理学家小传]:吴有训。此文有个有趣的细节:吴先生有一句经典的客家话“赣骂”,那就是“婊子崽!”这三字虽然有点不雅,可至今在俚俗之间广为流传。1927年吴先生到第四中山大学(中央大学的前身)任教。

1928年,吴先生到清华大学物理系任教,后于1934年从叶企孙先生手里接任系主任,后任理学院院长。先生在清华大学期间的研究聚焦在X射线,1930年在Nature发文Intensity of Total Scattering of X-Rays by Monatomic Gases(单原子气体全散射X射线的强度),DOI:https://doi.org/10.1038/126501a0。1931年,吴先生在Physics Review发文Temperature and Diffuse Scattering of X-rays from Crystals(晶体 X 射线的温度和漫散射),DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRev.38.6。1932年吴先生在Physics Review发文两篇,The Scattering of X-Rays by Polyatomic Gases(多原子气体对 X 射线的散射)和The Scattering of X-rays by Gases and Crystals(气体和晶体对 X 射线的散射),DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRev.39.555和https://doi.org/10.1103/PhysRev.41.21。这些应该是国内比较早的发表在世界顶级期刊的研究。

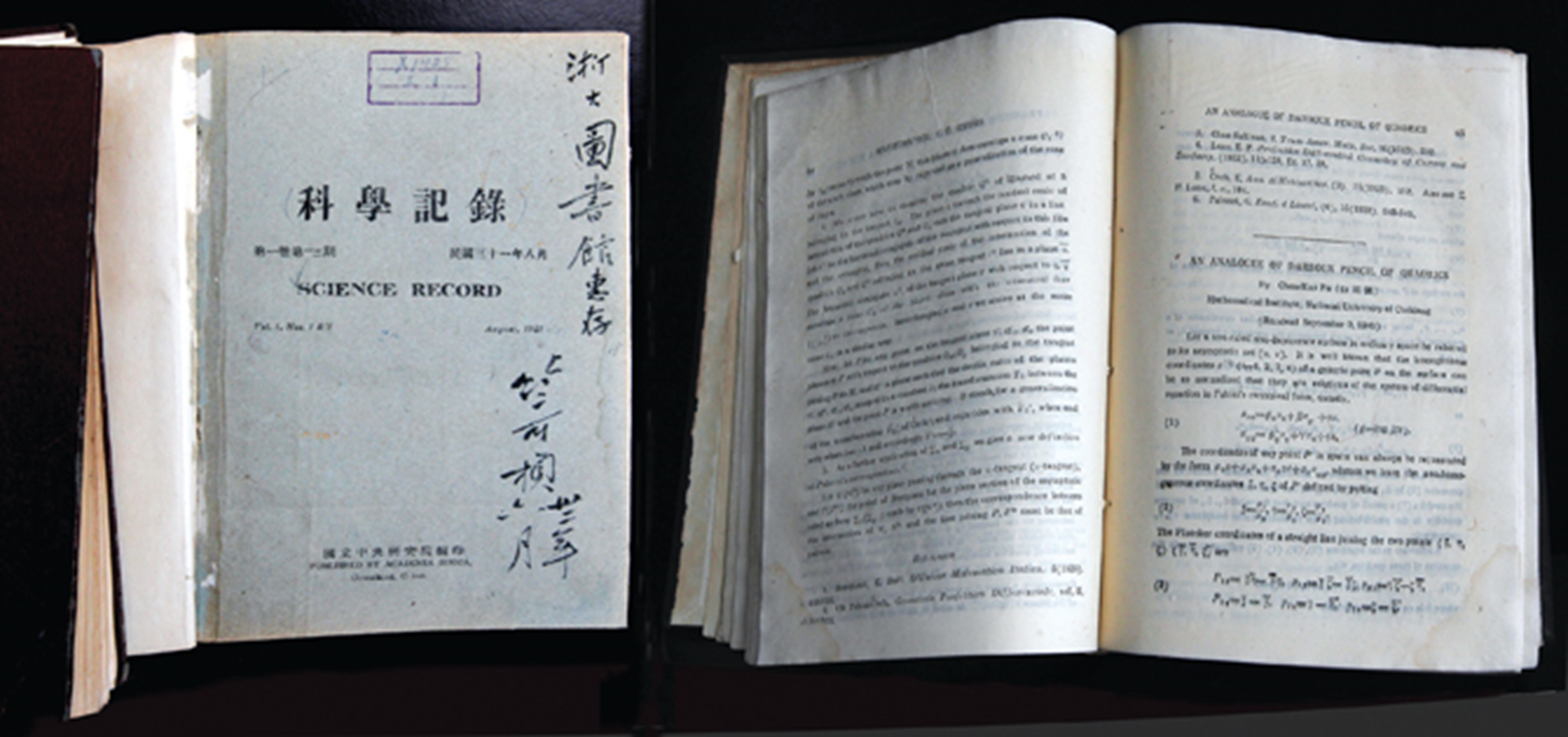

吴先生是民国期间的英文科技期刊Science Record(《科学记录》)的创刊主编。Science Record于1942年8月创刊于重庆,季刊,主编为吴先生,还有姜立夫、李四光、茅以升等知名科学家担任编辑委员会成员。1952年10月停刊,并入《中国科学》外文版,1957年2月复刊,由中国科学院编译出版委员会编辑,科学出版社出版,后于1960年7月停刊。

图1:1942年8月和1957年2月的《科学记录》

图2:浙江大学图书馆收藏的竺可桢的《科学记录》

有文章指出,吴先生特别尊重实验员,举例用清华大学物理系一位老实验员阎裕昌,吴先生自己称“阎先生”,也要求学生这么称呼。阎裕昌,很有故事的一位先生,在此不表。也有文章说,叶企孙先生非常尊重阎裕昌先生,一样的要求。当然,叶企孙先生是清华大学物理系首任系主任、吴有训先生是第二任,前后两任系主任就这事有一样的要求,也正常。相比较而言,现在的科学和教育界,多少有些忽视实验员或类似的群体。在待遇上,好像区别挺大的,不少单位实验员不算教职;在文章署名上,不少学者尽量不署实验员。其实,实验员显然是科学教育界的一份子,优秀的实验员对科研和教学的帮助很大,不应该被忽视。同理,学术期刊的编辑,也有类似的情况。如今的THU,编辑很难拿到事业编,更别指望教职了,少量此前拿到事业编的编辑在职称方面好像多止步于副高(听说一位副高很多年的编辑在艰难冲刺正高中)。JTU的一位优秀编辑,辛辛苦苦把一本英文期刊带入SCI,结果也只能副高退休,就此我跟当时的分管副校长呼吁半天也搞不定,不过后续的好消息是:编辑系列单独评审,编审(正高)多少会单独给名额,明显改善,在此呼吁更多的高校效仿。当然,学术出版在全球差不多half half,一半是商业的,商业这一支没有啥编制啥职称一样可以做好的,中国这一支还有很大空间。

https://m.sciencenet.cn/blog-408109-1416148.html

上一篇:名家博士论文18:我国核物理研究开拓者赵忠尧博士论文1930年加州理工学院

下一篇:名家博士论文20:国家最高科学技术奖获得者郑哲敏博士论文1952年加州理工学院