博文

氧化还原生物学的发现:来自过氧化氢氧化应激

|

氧化还原生物学的发现:来自过氧化氢氧化应激

本文是德国自由基生物学学家赫尔穆特·西斯(Helmut Sies)的自传,2020年发表在JBC杂志上(J. Biol. Chem. (2020) 295(39) 13458–13473。)这篇文章不仅能让我们了解一些自由基生物学的历史,也让我们感受到西斯教授人格魅力。

Sies H. Findings in redox biology: From H2O2 to oxidative stress. J Biol Chem. 2020 Sep 25;295(39):13458-13473.

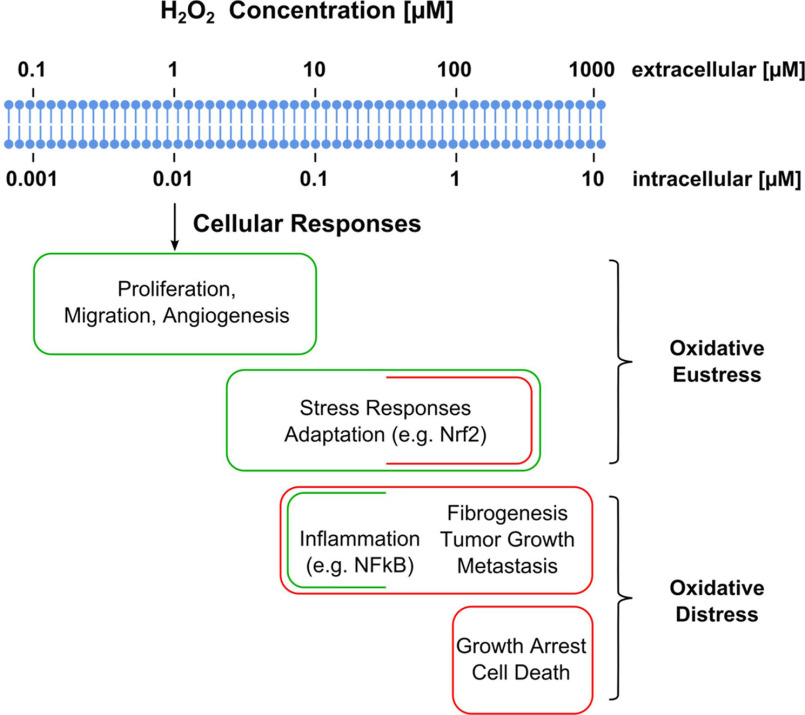

我对生物化学的兴趣从体外酶学发展到体内生理化学研究。在研究生物氧化还原反应时,我鉴定出过氧化氢作为真核细胞中有氧生命的正常成分。这一发现导致了认识到过氧化氢代谢在氧化还原控制中的重要作用。进一步的研究包括谷胱甘肽、毒理学方面(“氧化还原循环”的概念)、生化药理学(依布硒)、营养生物化学和微量营养素(硒、类胡萝卜素、类黄酮)以及“氧化应激”的概念。今天,我们认识到氧化应激是双面的。它在氧化还原信号传导的生理学和健康方面有其积极的一面,即“良性氧化应激”;而在更高的强度下,对生物分子有损害,在病理生理学和疾病中具有潜在的有害结果,即“氧化窘迫”。回顾这些发展,我们欣喜地见证了近年来科学界在氧化还原生物学方面取得的巨大进步。

开始反思,一个人的思绪回到了过去。回想起来,哪些人的关键影响和决定导致了我对科学的好奇心、热情和奉献精神?然而,反思也通向未来,询问当前的哪些发展可能有助于塑造我们科学的下一个时代。这是一项具有挑战性的任务。我的回答基本上是,每一代新一代科学家都“站在巨人的肩膀上”(谦卑地逐步增加知识),而新问题促进了进步。方法论的进步有助于提供新的答案,而这反过来又会产生新的问题。好奇心和有准备的头脑是两个主要因素。为偶然事件留出空间,一群科学家加入他们的新兴趣,使该地区相互融合,并在 élan 和合理的竞争下,推动该领域向前发展。

在阳光明媚的一面

我于1942年出生在巴巴罗萨皇帝镇的戈斯拉尔,与弟弟埃克哈特一起在德国北部小城市西森的哈尔茨山脉西缘长大。我们的父亲恩斯特·西斯(Ernst Sies)当时在食品公司“Sonnen-Werke”(太阳公司)工作,第二次世界大战后他成为该公司的首席执行官。他很幸运没有参加军事行动,因为维持粮食生产和分配至关重要。1945 年,当英国和苏联占领区(铁幕)之间的界线划定时,它穿过哈尔茨山脉的中部:我们很幸运地分在“阳光明媚的一面”,就在它以西约 25 英里处。

住在草地和山坡森林附近,我很早就接触到大自然的乐趣,这给我留下了深刻的印象。我的父母 Ernst 和 Ilse Sies 培养了我对大自然提供的美妙宝藏的感激之情,就像我在 1948 年入学的小学的第一位老师一样。这位名叫乔治·汉高(Georg Henkel)的老师为我的积极态度和信心做出了很大贡献:他让我们一群一年级学生坐在一张桌子旁,给我们一些需要解决的问题,比如冒险去森林里收集某些植物,然后把它们画上颜色,做压花,并向全班展示小组的作品。这很有趣!班级模式培养了好奇心并认可了个人贡献。底线:你可以自己发现东西,消化你发现的东西,即使你会犯错误,也能因为你的成就而得到认可。我仍然与乔治保持联系,他已经接近99岁了。

小城西森的小学恰好是美军车队从法兰克福到柏林途中停下来的地方。美国大兵走到学校的围栏前,递给我们箭牌的口香糖,播放着美国军队网络(AFN)电台的美妙爵士乐曲。这段经历塑造了我对英美观的兴趣。1948 年圣诞节的美国护理包中用轻木制成的自组装船也给人留下了深刻的印象。

另一个“阳光明媚的一面”是位于西森的雅各布森文理中学(Jacobson Gymnasium),建造于1801年。我们在拉丁语、物理、数学、地质学、文学和历史方面都有很好的老师。学校配备了一架施坦威三角钢琴。钢琴制造家海因里希·E·施泰因维格(Heinrich E. Steinweg),后来被称为亨利·施坦威(Henry Steinway),出生于西森附近,他于1836年在那里制造了他的第一架钢琴。他施坦威的儿子威廉(William)于1893年捐赠了位于西森(Seesen)的施坦威公园(Steinway Park)。受这种早期印象的影响,在杜塞尔多夫获得教授职位后,我的第一笔大花费就是一架施坦威钢琴。直到今天,我还喜欢在家练习和弹奏。

1959 年,我是大约 200 名学生之一,他们乘坐希腊班轮 Arkadia 参加密歇根州教会理事会在美国的交流计划,由“青年理解”委员会选出。我的第一个目的地是住在俄亥俄州辛辛那提附近的普莱森特普莱恩,与一位乡村医生和他的妻子大卫·P·沃德(David P.)和玛丽·沃德(Marie Ward)的家人住在一起,在那里,深入的交谈促成了我对基础生物医学研究的兴趣。交流年的下半年是与爱德华和埃莉诺·麦克布鲁姆在芝加哥以南的伊利诺伊州坎卡基进行的。作为州参议员的儿子,爱德华活跃于政界,我非常感谢麦克布鲁姆让我接触到另一个生活领域,同样是“阳光明媚的一面”。周末,我们乘坐塞斯纳飞机飞往密歇根湖畔芝加哥的梅格斯球场,听奥斯卡·彼得森在伦敦之家演奏。

我的生物化学和分子生物学之路

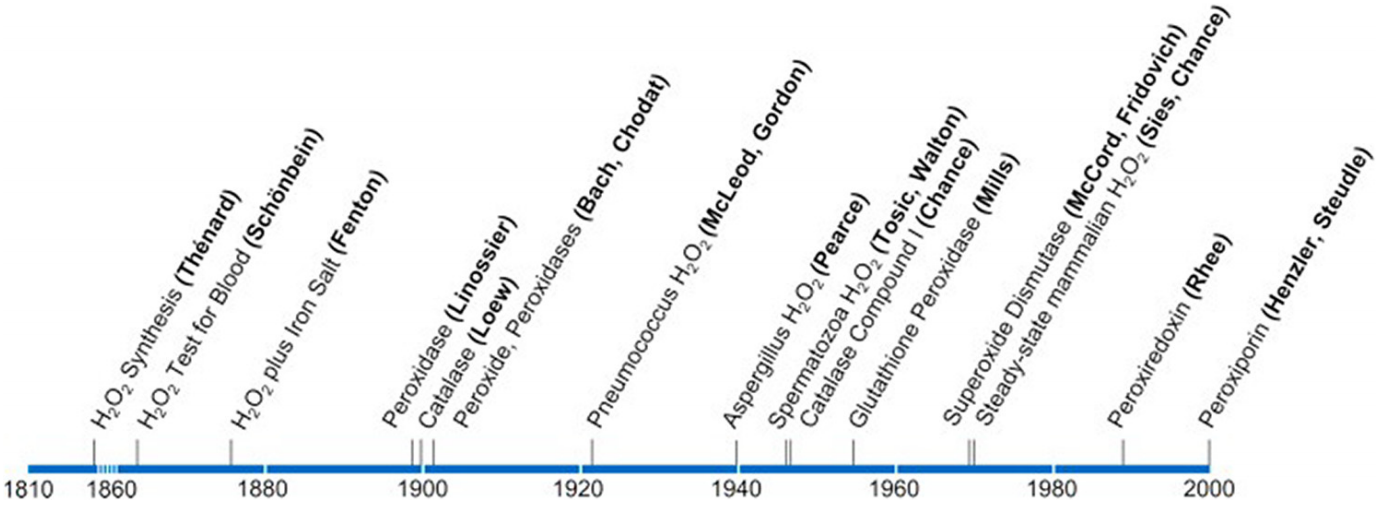

我的研究活动的先后顺序——它们是如何产生的,我是如何进入生物化学的?从那时到现在发生了什么(图1),有什么影响?在1960年代初期,当我以医学生的身份进入大学时,氧化还原生物化学成为我整个职业生涯的研究重点,是一个蓬勃发展的领域。还原-氧化反应是基本生命过程的核心。氧气的发现是在 18 世纪(例如舍勒、普里斯特利、拉瓦锡)。太阳光的能量转换在光合作用中采用氧化还原过程,氧化反应驱动有氧代谢。过氧化氢(Thénard)和硒(Berzelius)在19世纪初被发现,呼吸和氧化还原代谢的阐明发生在20世纪初(Warburg,Wieland,Krebs,Szent-György)。基于过去几十年的重大发现,许多新问题已经得到解答。作为年轻人,我们对最近的突破很着迷。

图1.过去和现在。从实验室研究开始(马尔堡,1963 年);反思氧化还原生物学(杜塞尔多夫,2020 年)。

1961年从雅各布森文理中学毕业后,我开始在学术界工作,就读于图宾根大学(University of Tübingen)的医学生和莱布尼茨-科莱格大学(Leibniz-Kolleg)的研究生院,这为科学和人文学科奠定了更广泛的基础。1962年在图宾根开设了世界上第一个生物化学课程。在此之前,人们开始生物化学前会先学习化学或医学。学期学习的主题是“对称性”,来自逻辑学、晶体学和社会学等学科的优秀年轻讲解员。例如,其中一位讲解员是后来担任伦敦经济学院院长的拉尔夫·达伦多夫(Ralf Dahrendorf)。在实验上,我被要求通过旋光法确定当时尚未表征的稀有糖的旋光度,这似乎是进入生物化学的第一步。图宾根大学是一个热闹的地方。我的一位同学是来自斯图加特的伯特·萨克曼(Bert Sakmann)。我们在网球场上相识,一起在博登湖航行。在讨论如何继续我们的学习时,我们注意到慕尼黑在科学和其他方面的吸引力,我们就读于路德维希-马克西米利安大学。伯特倾向于生理学,加入了马克斯普朗克精神病学研究所的克雅氏神经生理学实验室。他的研究使他为基础研究开发了一种令人兴奋的途径,即膜片钳技术。伯特于1991年获得诺贝尔生理学或医学奖。我选择进入生物化学领域。西奥多·布歇尔 (图2)是奥托·沃伯格(Otto Warburg)的学生,即将接任阿道夫·布特南特(Adolf Butenandt)担任的主席。布歇尔当时还在马尔堡大学,在那里他奠定了临床酶学的基础,并帮助奠定了汉堡的Eppendorf公司和图青的Boehringer Biochemicals Co.的科学基础。他的团队开发了巧妙的分析方法,包括所谓的“Eppendorf cup”和带有一次性吸头的微升移液器系统,现在是全球标准的实验室设备。我找到布歇尔教授,问他是否愿意接受我为博士生,我有机会在暑假期间在他位于马尔堡的实验室度过一段时间。图1),住在实验室(和大鼠)旁边的房间里。如果说在塑造科学行为和观点方面有类似“表观遗传学”的东西,那么这几周就留下了一个印记:一群热情的年轻研究人员,在一位着迷和迷人的教授的指导下,共同研究由细胞生理学主题统一的广泛主题。因此,当布歇尔搬到慕尼黑时,他从马尔堡带来了一些同事,我有机会开始自己的实验工作,根据我在马尔堡几周内学到的东西建立了一个实验室。在21岁的时候,这是多么好的机会啊!

图2. 西斯的指导老师西奥多·布歇尔 (慕尼黑, 1978)

在Bücher的指导下,我研究了近平衡态和稳态动力学:活细胞在接近热力学平衡的稳态下运行,而不是在热力学平衡下运行的概念。与通过糖酵解途径的代谢通量相比,糖酵解酶以高活性水平存在,并且底物/产物比与热力学平衡的偏差应相对较小。然而,在快肌(红色)和慢肌(白色)肌肉中,由于糖酵解通量的差异,特别是在肌肉电刺激时,这种偏差应该存在可检测到的差异。我选择烯醇化酶作为研究这种现象的合适酶,使用磷酸烯醇丙酮酸的紫外吸光度作为酶活性的直接读数(因此需要每天在浓铬硫酸中洗涤石英比色皿几百次)。我从这个有时很乏味的练习中学到了许多。(i)尝试对样本进行直接测定(从某种意义上说,非侵入性),(ii)在一天内完成尽可能多的实验步骤,以避免在另一天出现新的误差,(iii)及时记录,在你仍然记得它们是什么时记录结果,(iv)学会忍受持续的挫败感,享受研究的魅力(这是我后来告诉自己学生的实验科学的定义)。

我想就慕尼黑令人振奋的科学氛围讲几句话。我搬到了马克斯-卡德之家,这是一所学生宿舍,由德裔美国慈善家马克斯-卡德捐赠。量子物理学奠基人沃纳·海森堡(Werner Heisenberg)的家就在街对面,与Englischer Garten公园接壤。海森堡每天都要步行穿过公园,到附近的马克斯·普朗克物理和天体物理研究所上班,我第一次和他聊天就是在公园散步时。1964 年,海森堡是“德国科学家和医师协会”会议的赞助人,该会议在铁幕的另一边,是东德的魏玛。我是为数不多的能够参加该会议的西方学生之一。在慕尼黑,还没有正式的生物化学研究,所以在我的实验论文工作的同时,我以自学方式参加了有机化学实验课程和Feodor Lynen(诺贝尔奖获得者,因其在脂肪酸代谢方面的工作而获得者)的生化研讨会以及电子学和生物数学课程。此外,康拉德·洛伦兹(Konrad Lorenz)也在附近的Seewiesen举办了关于行为生理学的研讨会,在Erling-Andechs的Jürgen Aschoff举办了关于昼夜节律的研讨会。对当时科学氛围的简要描述可以说明它如何激发兴趣和培养好奇心。

1963年,伯特和我度过了一段激动人心的时光,作为学生参加了在博登湖畔林道举行的第13届诺贝尔奖获得者会议。在伦纳特·贝尔纳多特伯爵(Count Lennart Bernadotte)在迈瑙岛(Isle of Mainau)举行盛大的开幕式后,与杰出的科学家会面和交谈是一件令人着迷的事情。伟大的生物化学家出席了会议:来自斯德哥尔摩的雨果·泰奥雷尔(Hugo Theorell)谈论了乙醇在肝脏中的燃烧。来自纽约的塞韦罗·奥乔亚(Severo Ochoa)讲关于遗传的化学基础。来自柏林的奥托·沃伯格(Otto Warburg),算是我的“学术师爷”,研究光合作用的化学。来自墨尔本的麦克法兰·伯内特爵士(Sir MacFarlane Burnet)关于胸腺在免疫中的作用。最后但并非最不重要的一点是,来自牛津大学的汉斯·克雷布斯爵士(Sir Hans Krebs),他在晚年成为我在细胞代谢调节方面的亲密朋友和导师。一些杰出的物理学家和化学家也出席了会议,并进行了简短的交谈,特别是来自巴特皮尔蒙特的Max Born和来自哥廷根的Otto Hahn。当然,很难评估个人直接接触这些科学界的“巨匠”人物对年轻学生和他们自己的未来前景有什么影响,但我坚信这是一个最积极的事件。由贝蒂娜·贝尔纳多特伯爵夫人领导的诺贝尔奖获得者林道会议仍在蓬勃发展。后来,我有幸在2005年至2011年期间担任理事会成员和副主席,帮助从世界各地挑选年轻科学家,并制定了丰富的科学计划,以便与林道的获奖者进行互动。

1964-65 年在巴黎索邦大学(科钦医院,Salpetrière)度过了一个临时临床学期,我在慕尼黑完成了临床研究,并在图宾根大学医院(H. E. Bock 教授)和小型地区医院度过了临床医学住院医师时间。布歇尔为我提供了一个博士后职位,让我回到慕尼黑研究所;他给了我选择研究课题的自由。1969 年,我们组织了一次关于“抑制剂——细胞研究工具”的莫斯巴赫研讨会,本来邀请了 Otto Warburg 参加。但遗憾的是Warburg拒绝了,他说:“这学期我已经参加了一个会议”!

奥托·维兰德(Otto Wieland)和本诺·赫斯(Benno Hess)在内卡河畔的霍赫豪森城堡(Hochhausen Castle)组织了非正式会议,邀请了几位年轻的生物化学家进行讲座,没有幻灯片,只有粉笔和黑板,会议代表进行了激烈的讨论。城堡里没有足够的房间,我记得和Detlev Riesner(他后来搬到杜塞尔多夫后创立了生物分析公司Qiagen)共用一间双人房。

慕尼黑的几个小组对与氧气相关的主题产生了浓厚兴趣,从医学到生物化学、毒理学、营养研究、植物学和辐射化学。1977 年,我们决定开会进行跨学科讨论,并在一个合适的地方成立了“慕尼黑氧气俱乐部”:Max-Emanuel 啤酒厂。这也许是世界上许多“氧气俱乐部”中最早的俱乐部之一。

过氧化氢作为有氧代谢的正常成分

这样研究是如何引起人们的兴趣的?这里关注我的背景心态,答案是双重的:有准备的头脑和好奇心,加上一些偶然性因素。

有准备的头脑

Bücher 和 Klingenberg 于 1958 年在 Angewandte Chemie 上发表了一篇关于活细胞组织的杰作文章。他们的工作至今仍是细胞生理学的核心。奥托·沃伯格(Otto Warburg)早在1928年就指出,人们应该“在最自然的作用条件下,在活细胞本身中研究酶。从制备化学的角度来看,它们可以被视为极杂的杂质。然而,如果发现选择性地与酶反应的反应物,细胞的其余部分就会受到干扰,就像进行化学反应的试管的玻璃壁一样“。Bücher的研究小组开发了分离灌注的大鼠肝脏的实验系统,将其正常代谢维持在生理能力数小时。重要的是,器官分光光度法可以监测完整器官中正在进行的代谢过程的无创读数。Bolko Brauser是一位和蔼可亲的生物物理学家,也是实验室的高级助理,他将快速扫描分光光度计“Rapidspektroskop”用于超灵敏的差示分光光度法。我加入了 Brauser,我们研究了线粒体细胞色素和细胞色素 P450 的氧化还原状态,这些细胞血红素蛋白在蓝色光谱区域具有明显的吸光度带,即 Soret 带。

好奇心

鉴于有机会在从蓝色到红色甚至更远的所有波长下以非常高的灵敏度无创地检查细胞生理学,我想知道是否可以分析其他血红素蛋白。过氧化氢酶和血红素过氧化物酶浮现在脑海中。如何“压制他们”,如何跟随他们的行动?线粒体细胞色素和细胞色素 P450 可通过它们的氧化还原转变(例如,当缺氧或缺氧中的氧气变得有限时减少)可检测到。是否有可能检测过氧化氢酶化合物I与过氧化氢酶不同,就像可以区分还原和氧化细胞色素P450一样?这将提供过氧化氢存在于正常细胞中!

问题

长期以来,在真核生物中表征和鉴定过氧化氢一直具有挑战性。海因里希·维兰德(Heinrich Wieland)早期尝试在动物代谢中检测过氧化氢失败。Chance指出,“存在大量......过氧化氢在组织中缺乏,因为过氧化氢酶凭借其特殊的催化反应能力......从字面上看,细胞中游离过氧化氢的证据'破坏了证据'“。多个小组试图在完整的细胞中识别过氧化氢,通过监测过氧化氢酶化合物I的Soret条带仍然是徒劳的,主要是因为散射伪影和低信噪比。

溶液

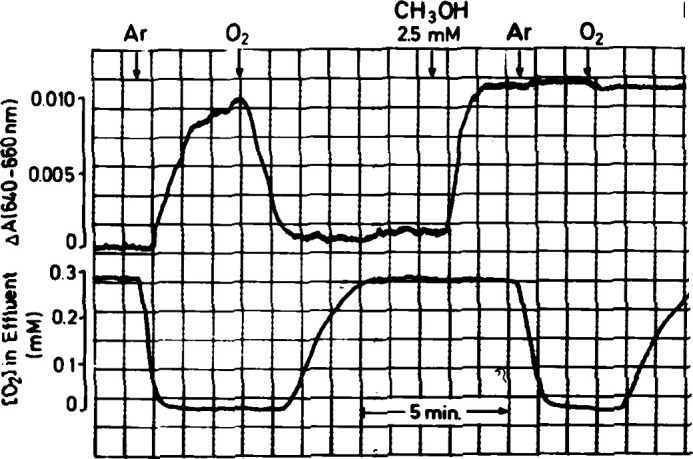

突破来自于在近红外区域采用非侵入性器官分光光度法,该光谱区域的光散射远低于Soret波段光谱区域。过氧化氢酶化合物 I 具有电荷转移带,在与过氧化氢酶的差光谱中,吸光度峰位于 660 nm 处。我记得1969年的一个深夜,在慕尼黑Rapidspektroskop的地下室实验室里,我决定研究近红外线,利用660和640纳米之间的双波长差来抵消噪声,然后将乙醇(一种已知的氢供体,用于过氧化氢酶的过氧化反应)以低浓度注入到不含血红蛋白的大鼠肝脏中。万岁,成功了!有一个迅速的偏转,在我停止乙醇输注后,信号又回到了原来的水平。该信号在常氧-缺氧跃迁中也有响应,并且两个跃迁不是相加的(图3)。鉴定出过氧化氢酶化合物I的稳态水平。这证明了在完整的正常真核细胞中存在过氧化氢的生产,这在当时是一个略带异端的想法。在与布里顿·钱斯(Britton Chance)在一次慕尼黑之行中讨论并完成适当的对照实验(例如,完全没有偏转图3当动物用过氧化氢酶抑制剂3-氨基-1,2,4-三唑进行预处理时),我与Chance联合在当时新的FEBS Letters中发表。

图3.过氧化氢在完整肝脏中处于稳态。 顶部,过氧化氢酶化合物I,通过双波长光谱记录(向上偏转,化合物I丢失)。底部,流出物灌注液中的氧浓度。通过氩气取代氧气诱发缺氧。甲醇作为氢供体注入,用于在过氧化反应中分解化合物 I。

续集

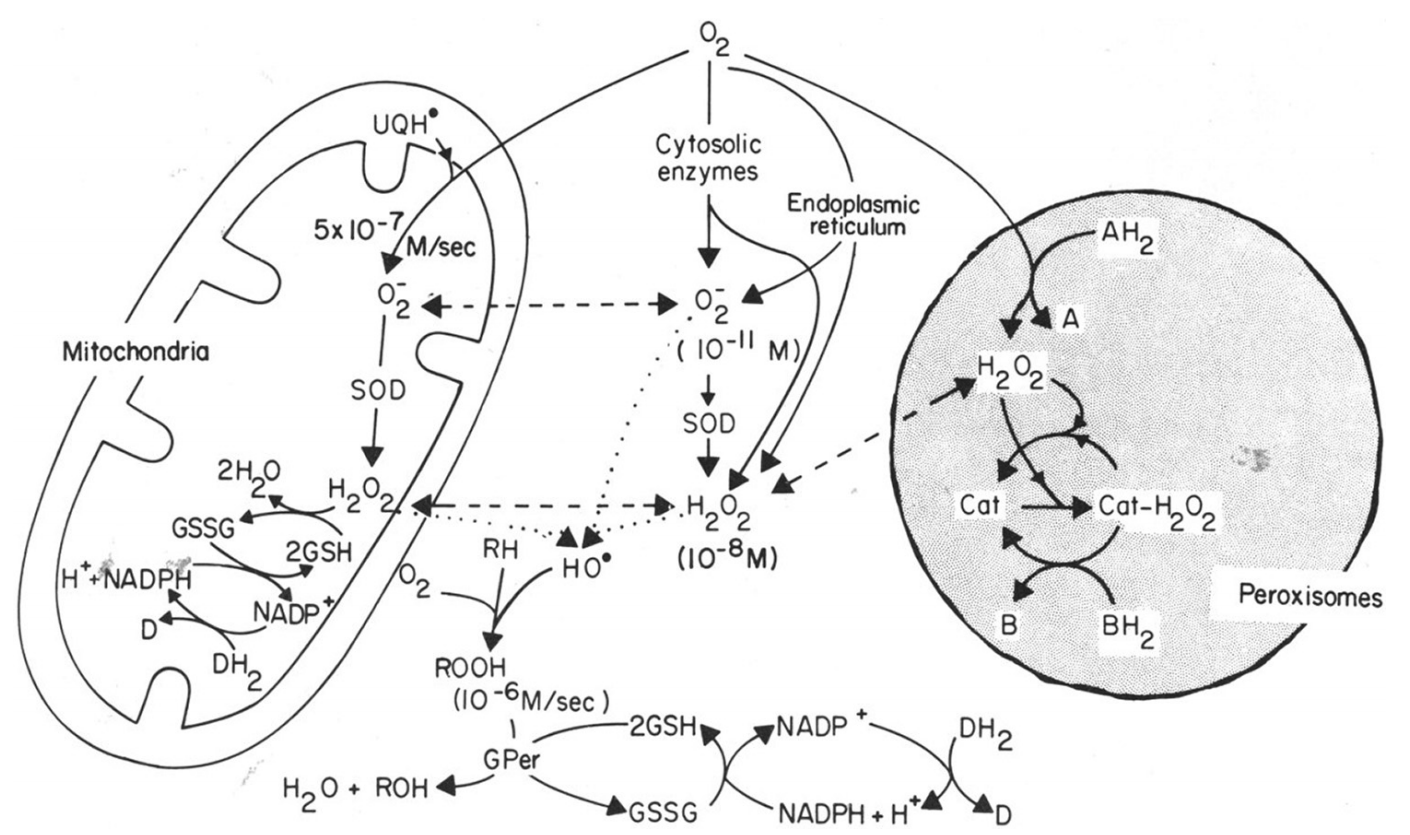

这为费城约翰逊研究基金会的氧化还原研究开辟了新的方向。 我与 Nozomu Oshino 合作,使用甲醇作为氢供体的稳态滴定法来定量过氧化氢产生约50 nmol/(min × g肝脏),相当于约2.5%的摄氧量。 过氧化氢的总浓度在肝细胞中计算为10nM(见图4),估计生理范围为 1-100 nM。迪恩·琼斯(Dean Jones)进一步推进了通过过氧化氢酶化合物 I 的光谱分析对分离的肝细胞中过氧化氢代谢分析。在化学和生物学过氧化氢研究的时间线(图5)说明了20世纪过氧化物还蛋白和过氧化物酶的发展,以及进一步的里程碑。过氧化氢研究的新时代始于 21 世纪,当时 Vsevolod Belousov 引入了基于 OxyR 的基因编码荧光探针 Hyper,允许无创读取过氧化氢在亚细胞区室中。

图4.过氧化氢酶、谷胱甘肽酶和超氧化物歧化酶在不同亚细胞位置的氢过氧化物代谢中的作用的一般方案。

图5.过氧化氢在化学和生物学中的研究时间表。

1971 年,我提交了我的“适应训练”论文,被接受为大学独立成员“Privatdozent”。论文题目为《肝细胞中的过氧化物酶体:无血红蛋白灌注大鼠肝脏中的过氧化氢酶复合物I》,于1974年发表在《Angewandte Chemie》上。

烟酰胺腺嘌呤二核苷酸、NADPH 和 NADH

1935-1936 年,Warburg 发现了烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(当时称为吡啶核苷酸、DPNH 和 TPNH)作为脱氢酶的辅酶:NADP 作为葡萄糖-6-磷酸脱氢酶的辅酶,NAD 作为发酵辅酶。已经描述了底物氢的途径和两个系统之间氧化还原态的差异。使用器官分光光度法和荧光法,我们能够跟踪线粒体外 NADPH 在细胞色素 P450 依赖性药物代谢过程中的氧化还原状态。那是药物代谢领域的早期阶段,1968年在康斯坦茨的一次研讨会上,我遇到了来自斯德哥尔摩的Lars Ernster和Sten Orrenius,这为他们建立了终生的友谊和许多科学互动。我们发现线粒体 NADPH 在氨代谢过程中被氧化。与我早期的博士生之一 Dieter Häussinger 合作,鉴定了谷氨酰胺合酶和谷氨酰胺酶的通量调节,并描述了肝脏中的细胞异质性。这些观察结果刺激了实验肝病学的研究。Dieter 成为著名的临床医生和肝病学家,他还在埃塞俄比亚创立了热带医学研究所。代谢区室变得适合研究,我们继续研究烟酰胺核苷酸区室。

谷胱甘肽、硒

转回过氧化氢,过氧化氢酶并不是唯一催化过氧化氢反应的酶。谷胱甘肽过氧化物酶被发现,图宾根的利奥波德·弗洛赫(Leopold Flohé)已开始研究其酶学。在合作工作中,我们在灌注肝脏中发现氢过氧化物确实导致 GSH 氧化为二硫化物 GSSG,该反应利用了 NADPH,并且 GSSG 从肝脏中释放出来。Flohé的博士生Albrecht Wendel加入了我们的方向,我们在GSH研究中度过了愉快的时光。两次关于GSH的国际会议证明了这一点,一次是在图宾根的一栋精致别墅,另一次是在乌尔姆附近的赖森斯堡城堡,奥尔顿·迈斯特(Alton Meister)和汉斯·克雷布斯爵士(Sir Hans Krebs)出席了会议,其他都是开始该领域研究的初级科学家(图6)。来自罗马的博士后 Gianna Bartoli 发现,肝脏释放的 GSH 比 GSSG 释放量高出约 10 倍,开辟了 GSH 代谢的器官间关系领域。GSSG 被释放到胆汁中,GSH 硫醚是 GSH S 转移酶的产物,也称为 S 偶联物。在灌注的大鼠心脏中,来自札幌的博士后 Toshihisa Ishikawa 后来显示出心脏能量依赖性 GSSG 和 S 结合物输出。

图6.1978 年在赖森斯堡城堡(德国乌尔姆附近)举行的 GSH 会议。手持GSH标志:Alton Meister(左)和Hans Krebs爵士(右)。多年来,许多与会者一直从事GSH研究。这张照片几乎是硫醇研究中的“名人录”。

杜塞尔多夫

随着在德国学术界的发展,是时候该换个单位了。与今天的终身教职职业道路相反,一个人需要从另一所大学招聘才能成为正教授和主席,而不是在内部“晋升”。1978年,杜塞尔多夫大学生理化学研究所的宣布了主席职位,我申请了。我第一次访问那个校园是在1974年德国生物化学学会的会议上,在汉斯·克雷布斯爵士主持的关于谷氨酰胺代谢的会议上发言。演讲结束了,汉斯爵士低声说,他回忆起在1935年做过一个类似的实验!这给我上了一课,让我回去更深入地阅读文献。(如今,如果仅仅依靠简单的点击PubMed进行肤浅的搜索,我们可能会错过重要的文献)。

氧化还原循环

多种化合物,如醌、铁螯合物和芳香族硝基化合物,可以以牺牲 NADPH 为代价进行单电子还原,然后进行自氧化。我们与赫尔曼·卡普斯(Hermann Kappus)一起引入了“氧化还原循环”的概念。几种抗癌剂,以及一些诱变剂,都是根据这个原理起作用的。我们研究了 NADPH:醌氧化还原酶的保护作用,该酶通过双电子还原来减少醌。然后,所得对苯二酚可用于葡萄糖醛酸化,从而规避氧化还原循环。缺乏活性 NADPH:醌氧化还原酶(无效等位基因)与癌症发病率增加有关(例如在泌尿系统恶性肿瘤中)。

依布硒

在研究了硒酶GSH过氧化物酶之后,一次幸运的接触将我们带入了有机硒化合物领域。埃里希·格拉夫(Erich Graf)是科隆附近一家制药公司Nattermann & Cie.的研发主管,他要求我们检查一种有机硒化合物,该化合物于1928年首次合成,2-苯基-1,2-苯并异硒唑-3(2H)-酮,该化合物在他们的检测中显示出抗炎活性。在 GSH 过氧化物酶活性的体外测定中,我们发现硒化合物表现出酶样活性,而硫类似物是无活性的。该化合物被命名为ebselen依布硒,我们一起发表了几篇论文。作为学术界和工业界的合作者,我们于1990年被授予Galenus奖。从那时起,有机硒领域蓬勃发展,乙硒烯被设想为蛋白质硫醇修饰剂。 最近,在筛选 >10,000 种化合物 中发现依布硒可以最有效地抑制冠状病毒的主要蛋白酶 SARS-CoV-2,使依布硒成为治疗 COVID-19 的潜在先导化合物。依布硒还在临床试验中被研究为双相情感障碍的锂模拟物和听力损失的主要药物。令人欣慰的是,经过几十年前的基础研究,临床环境中对依布硒重新产生了兴趣。

单线态分子氧

恩里克·卡德纳斯(Enrique Cadenas)来自阿根廷布宜诺斯艾利斯,于1981年加入我们的团队,担任亚历山大·冯·洪堡研究员,然后来自费城的约翰逊研究基金会。他使用光子计数器来测量电子激发的活性氧发出的低水平化学发光。

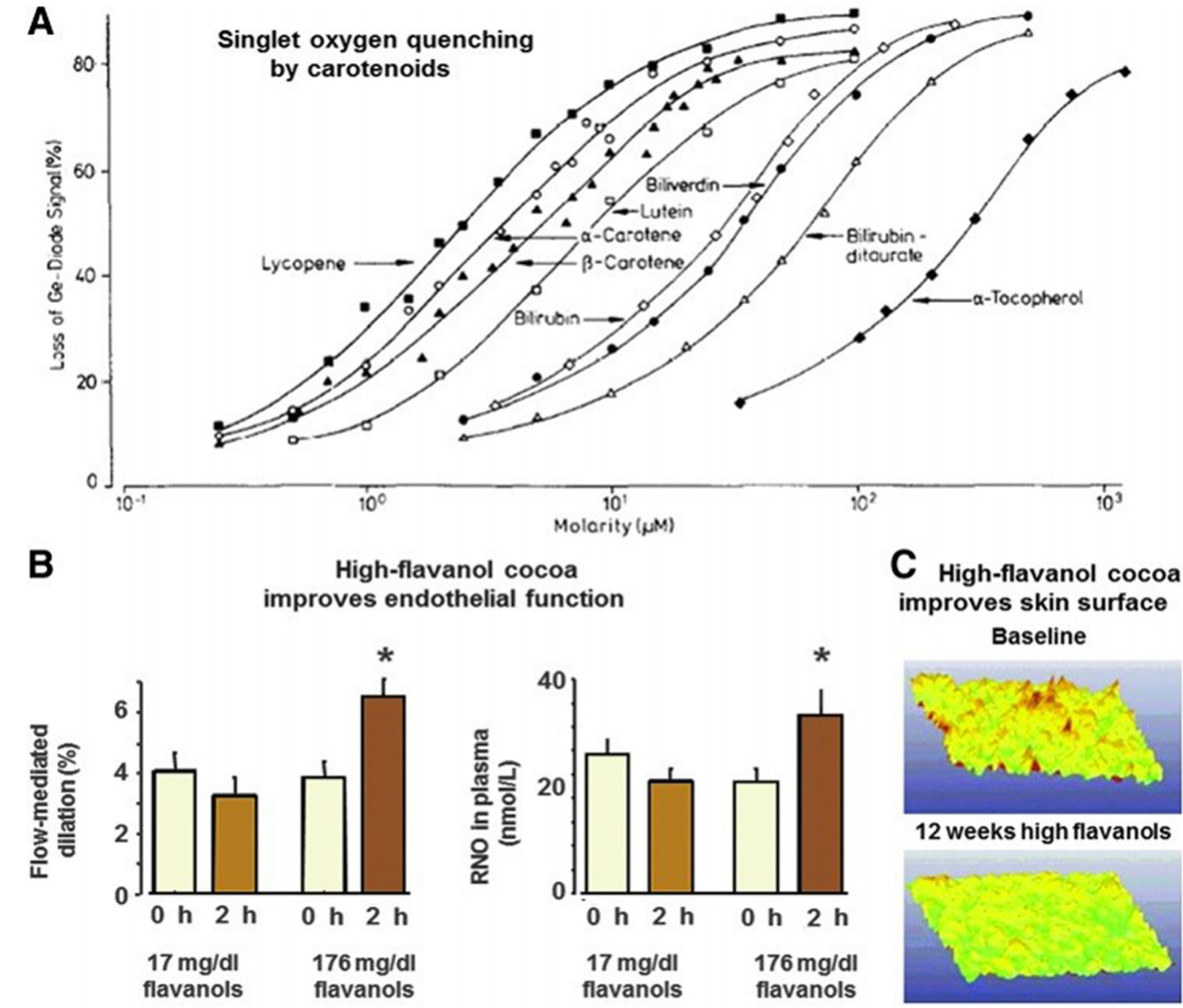

这使得在完整细胞中,前列腺G2酶还原为前列腺H2和过氧化反应过程中,通过dimol发射来检测单线态分子氧的形成。我们与来自布鲁塞尔的博士生 Paolo di Mascio 一起,使用耐热的内过氧化物产生单线态氧,并分析其与生物靶标的反应(例如,质粒和噬菌体 DNA 中单链断裂的形成)。使用锗二极管监测单线态氧在 1,270 nm 处的单分子发射,我们检查了类胡萝卜素、生育酚和硫醇对单线态氧的淬灭,发现番茄中的红色类胡萝卜素番茄红素是最有效的单线态氧淬灭剂 (图7)。来自图宾根的博士后 Lars-Oliver Klotz 研究了单线态氧在细胞信号转导中的作用,重点是丝裂原活化蛋白激酶(p38、JNK 和 ERK)。与圣保罗的同事Paolo Di Mascio,Marisa Medeiros和Etelvino Bechara以及格勒诺布尔的Jean Cadet共同研究了单线态氧和激发的羰基化合物。在与 Karin Scharffetter-Kochanek 和 Peter Brenneisen 的合作中,我们发现单线态氧是皮肤成纤维细胞中紫外线辐射诱导间质胶原酶的早期中间体 ,并且与 Jean Krutmann 一起,我们发现它介导 UV-A 诱导的光老化相关线粒体共同缺失的产生 。

图7.将基础科学转化为人类健康。 A, 类胡萝卜素的单线态氧猝灭。B,可可中的黄烷醇改善了血流介导的肱动脉扩张,并增加了血浆蛋白-亚硝基化合物。C,高黄烷醇可可饮料后皮肤表面轮廓改善。

受体介导的超氧化物产生

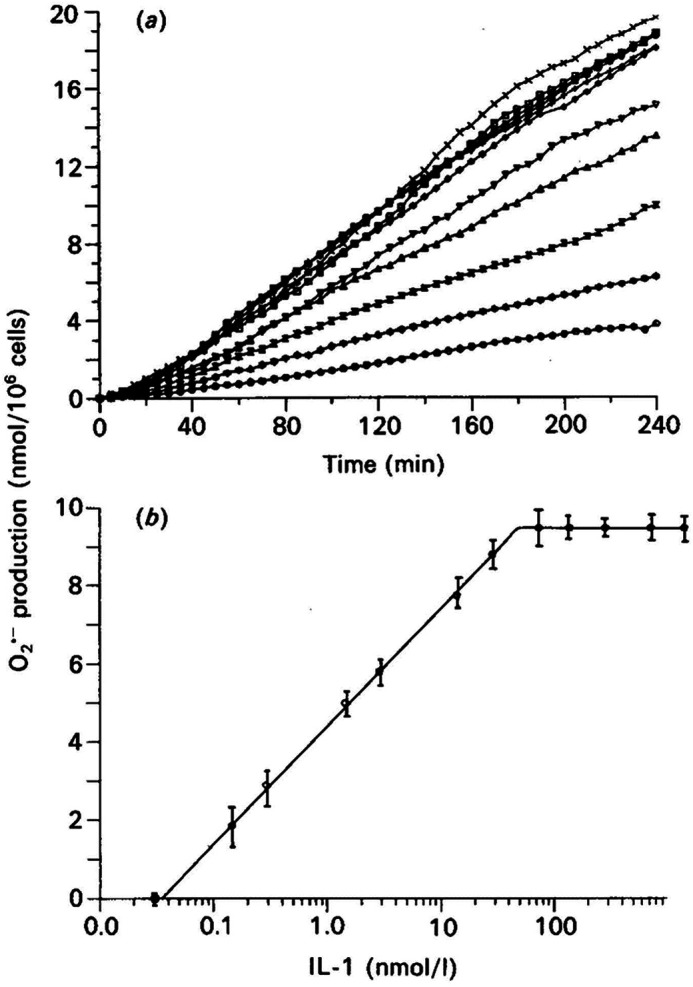

过氧化氢的主要来源来自超氧阴离子自由基的歧化。作为“专业”免疫细胞,活化的白细胞会释放超氧化物。通过Beate Meier,我们发现正常的成纤维细胞也在细胞因子的控制下释放超氧化物,这是氧化还原信号传导领域的早期观察结果(图8) 。

图8.人成纤维细胞在用白细胞介素-1 刺激时形成超氧化物的时间和剂量依赖性。

营养生化:类胡萝卜素、类黄酮、硒

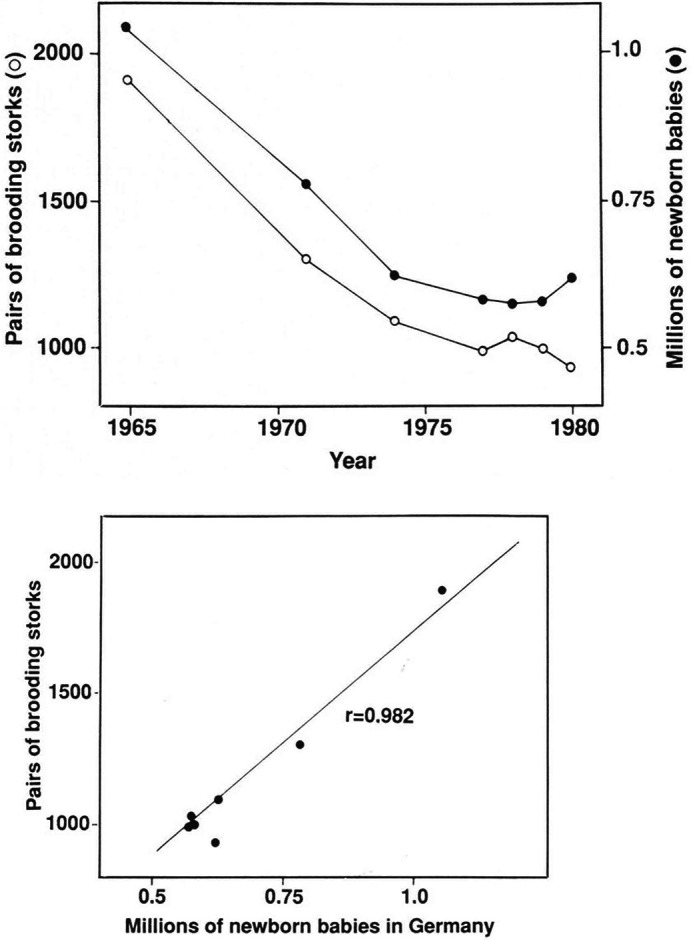

由于其多烯结构,类胡萝卜素可以很好地淬灭单线态分子氧。Wilhelm Stahl于1990年加入实验室,担任具有工业经验的高级博士后,开始深入分析类胡萝卜素的营养生化特性。我们将番茄红素确定为人类中重要的生物类胡萝卜素,后来在流行病学上证实了某些类型的癌症。(顺便说一句,我对当时新兴的流行病学领域的贡献是将新生婴儿的数量与育鹳的数量几乎完美地关联(r = 0.982),这表明德国的每个孩子都知道:鹳带来婴儿(图9) !这说明关联可以产生兴趣,但不能证明因果关系。膳食番茄酱防止紫外线诱导的红斑在人类。 我们发现番茄红素氧化产物通过连接蛋白刺激间隙连接胞间通讯。与南加州大学的亚历克斯·塞瓦尼安(Alex Sevanian)一起,我们描述了营养诱导的氧化反应,即“餐后氧化应激”。来自佩鲁贾的博士后克里斯蒂娜·波利多里(Cristina Polidori)分析了血浆中抗氧化剂的特征,重点是与年龄相关的疾病。 图10为2002年该小组成员的一次实验室研讨会。

图 9.关联与因果关系:“鹳带来婴儿”。

图 10.杜塞尔多夫小组成员在实验室研讨会上(Schloss Mickeln,2002年)。

北卡罗来纳大学(美国北卡罗来纳州教堂山)Ron Thurman小组的博士后Gavin Arteel与Karlis Briviba和Claus Jacob一起研究了硒和碲化合物对过氧亚硝酸盐的保护。 从可可豆中分离出的黄烷醇也被发现是有效的。这导致了与心脏病学部门的长期互动:与心脏病学的Malte Kelm的联合博士生Christian Heiss发现,可可黄烷醇在人类志愿者中具有明显的积极血管作用,表现为肱动脉(作为血管健康的标志物)和循环血浆蛋白-亚硝基化合物(图7B)。后来,与 Hagen Schroeter 的联合工作将这种效应归因于从可可豆中分离的-表儿茶素。高黄烷醇可可改善了皮肤的表面轮廓(图7C)。通过Tankred Schewe,我们研究了血管黄烷醇效应的机制,因为它们具有抗炎作用,降低了F2-异前列腺素和抑制 15-脂氧合酶。

硒蛋白P在肝脏释放时,在血液中循环,并通过受体被外周器官吸收,为随后合成其他硒蛋白提供硒代半胱氨酸残基。通过分析表面等离子体共振实验中的肝素结合,我们发现硒蛋白 P 还覆盖了细胞表面的糖蛋白。与Holger Steinbrenner一起,我们研究了硒蛋白保护活性氧的机制,致力于了解使用硒预防癌症的成功和失败。 我们还描述了膳食硒作为病毒和细菌感染辅助治疗的作用,这是 SARS-CoV-2 大流行期间当前感兴趣的话题。

氧化应激的概念:良性应激和不良应激(Eustress and Distress )

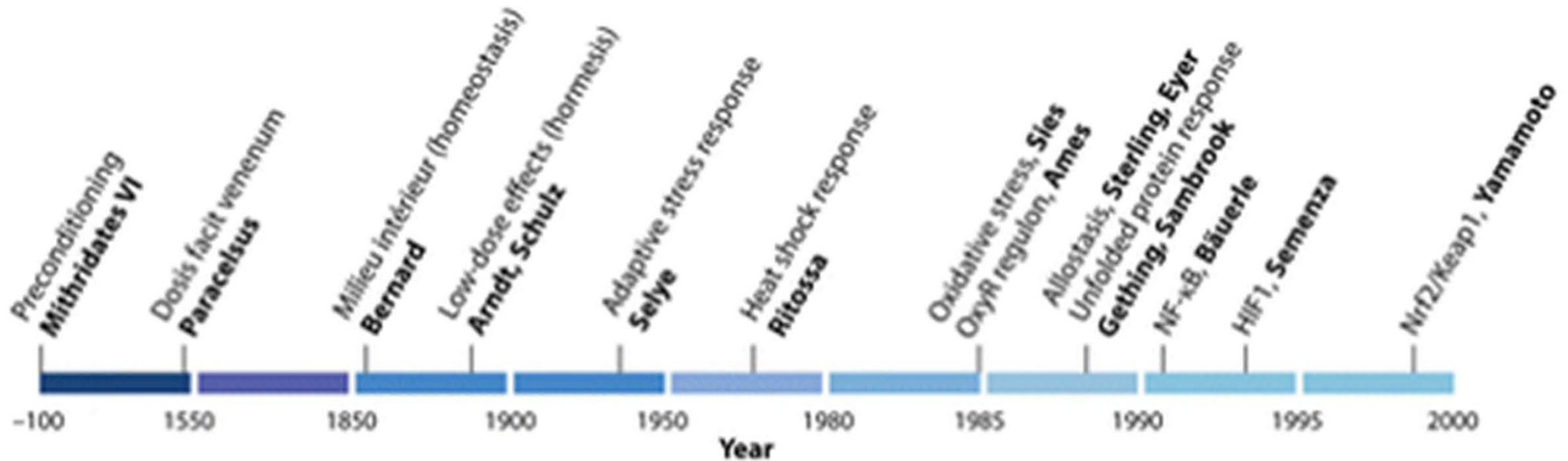

在 1980 年代初期,研究从我们广泛综述中提出的氧化还原反应的全面知识 迅速发展。为了将该领域概念化,我将“氧化应激”定义为“有利于过氧化剂的抗氧化剂平衡的紊乱”。 其基本概念是,生物体在开放的代谢系统中以稳定状态运行,保持流入和流出的平衡,或体内平衡。应激和应激反应的基本原理的起源可以追溯到 1936 年的 Selye,我在其中一篇文献 的第一句话指出,“作为一名生物化学家,人们可能想知道是否应该像现在这样强调 Selye的术语。实验证据支持了这样的论点,即有氧生活的有利方面也与潜在的危险氧连接过程有关,如炎症、衰老、致癌、药物作用和毒性、防御入侵生物等。抗氧化防御的策略越来越广为人知。 此外,还发现了适应性应激反应,特别是细菌中新发现的 OxyR 调节子 ,其次是真核生物 NF-κB、HIF 和 Nrf2/Keap1 反应系统 (图11)。对氧化还原调控、氧化还原传感和氧化还原信号传导的理解不断取得进展,使我们更新了这一概念:氧化应激被定义为“氧化剂和抗氧化剂之间的不平衡,有利于氧化剂,导致氧化还原信号传导和控制的破坏和/或分子损伤”。

图 11.显示压力和压力反应概念的时间轴。米特拉达梯六世和帕拉塞尔库斯有早期的见解。伯纳德的“环境”概念被命名为“体内平衡”,而阿恩特-舒尔茨规则则被命名为“激素”。20 世纪出现了适应性应激反应、热休克反应、氧化应激、OxyR、变性、未折叠蛋白反应、NF-κB、HIF 和 Nrf2/Keap1。

从这个定义可以看出,氧化应激的范围可以从轻度的生理维持挑战,称为氧化良性应激或优应激,到损害生物分子的有毒氧化负荷的氧化窘迫 (图12) 。 直接或间接用于氧化还原信号转导靶转录因子的氧化当量,以及过氧化氢作为氧化共应激中的中心氧化还原信号转导分子出现。意识到过氧化氢在低剂量电离辐射下产生,我们假设它可能介导低剂量电离辐射的小剂量激活效应。氧化窘迫中氧化还原稳态的紊乱也可能是慢性心理工作压力与冠心病之间的分子基础。过氧化氢信号转导是“氧化还原代码”的一部分,“氧化还原代码”是一组描述氧化还原生物学的组织原则。跟踪了对过氧化氢的研究自几十年前被发现以来,令人满意的是,作为主要的生物活性活性氧,过氧化氢被认为是一种多功能的多效性生理信号转导剂,在代谢中发挥基本功能。 这些被认为是未来“氧化还原医学”的基础。很高兴召集专家在一本名为《氧化应激:良性应激与不良应激》的书中介绍该领域的最新知识。从体外酶学到体内生理化学,氧化还原生物学已经“走了一点路”,鉴于最近出现的奇妙的新分析工具,它揭示了光明的未来。

图 12.过氧化氢作为生理信号转导剂:氧化应激。 绿色和红色分别表示主要有益或有害的反应。在超生理水平(氧化窘迫)上,应激反应被激活。对于粗略取向,给出了从细胞外到细胞内的估计 100 倍浓度梯度。

与全球氧化还原生物学家的互动

卡尔·波普尔(Karl Popper)称科学是“永无止境的探索”,这很好地描述了氧化还原生物学的研究领域。杰出的科学家讨论了科学和医学的创造过程。我非常幸运地见证并参与了这项全球活动的发展。来自各大洲的访问科学家加入了我的团队,首先是在慕尼黑,然后是杜塞尔多夫。在此,我要对亚历山大·冯·洪堡基金会表示赞赏和感谢,感谢多年来访问我的实验室进行联合研究的众多国际获奖者和研究员的长期支持,其中包括加州大学洛杉矶分校的克里斯·富特;丹·齐格勒(Dan Ziegler),奥斯汀;布莱恩·凯特勒(Brian Ketterer),伦敦;古斯塔夫·伯恩(Gustav Born),伦敦;Keith Ingold,多伦多;弗雷德·桑德奎斯特(Fred Sundquist),加州大学圣地亚哥分校;Govind Mugesh,班加罗尔;格雷格·巴托斯,罗兹。(在后来的几年里,我在亚历山大·冯·洪堡(Alexander-von-Humboldt)的审查和遴选小组工作了十多年。我还要感谢波恩的 Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 和美国马里兰州贝塞斯达的国家癌症研究基金会 (NFCR)(见下文)的长期支持。

由出版商安东尼·纽曼(Anthony Newman)发起,由编辑亨利·福尔曼(Henry Forman)和丰国伸弥(Shinya Toyokuni)汇编汇编了30多篇文章,对我的全球科学联系和友谊进行了精彩的描述。与日本同事的互动已经写好了,许多类似的密切关系仍然需要正式承认,来自美国的同事进行了富有成效的研究访问(Jim Kehrer,UT Austin;弗兰克·梅斯肯斯(Frank Meyskens),加州大学欧文分校;吉姆·托马斯(Jim Thomas),爱荷华州立大学),并与来自西班牙(何塞·维纳、弗朗西斯科·罗梅罗、何塞·埃斯特雷拉、圣地亚哥·拉马斯)、意大利(马里奥·孔波蒂、安杰洛·贝内代蒂、阿方索·庞培、朱塞佩·波利、富尔维奥·乌尔西尼)、法国(让·卡德特、阿兰·法维尔、让-玛丽·奥布里、乔西亚娜·西拉德、英格丽·埃梅里)、瑞士(维姆·科佩诺尔、安杰洛·阿齐)和南美洲(朱塞佩·奇伦托、埃特尔维诺·贝查拉、费德里科·莱顿、莱昂内尔·吉尔、 拉斐尔·拉迪(Rafael Radi)等。

这些关系大多源于科学会议上的个人互动。

组织此类活动的同事值得称赞。我只想提一条发展路线,它极大地影响了我自己的科学道路。在1970年代初期,马里兰州贝塞斯达的富兰克林·索尔兹伯里(Franklin Salisbury)创立了国家癌症研究基金会(NFCR),为马萨诸塞州伍兹霍尔的Albert Szent-György实验室提供资金。来自英国布鲁内尔大学的特雷弗·斯莱特(Trevor Slater)对脂质过氧化产生了兴趣,并与意大利和奥地利的研究小组建立了联系。他还同意担任NFCR的项目总监。1982年,斯莱特与罗宾·威尔森(Robin Willson)一起在英国成立了自由基研究协会(SFRR)。(在后来的几年里,我参与了这个世界性社会的塑造,从1998年到2000年担任SFRR-International的主席。在美国,加州大学(美国加利福尼亚州伯克利)的莱斯特·帕克(Lester Packer)于1981年发起了戈登氧自由基研究会议。1983 年,关于这一主题的第二届戈登研究会议在加利福尼亚州文图拉举行。此后,在加利福尼亚州蒙特西托举行了一个小型的 NFCR 研讨会,由 Trevor Slater 和 Lester Packer 召集,与 Szent-György、Salisbury 和少数同事(图13)。幸运的是,我是其中之一(再次是“阳光明媚的一面”),这在两个方面具有重要意义:(i)它建立了我与NFCR的关系(座右铭:“没有墙壁的实验室”),从而在1984年获得了研究经费,一直持续到2016年,对此我非常感谢;(ii)这导致了1984/1985年在伯克利与布鲁斯·艾姆斯(Bruce Ames),莱斯特·帕克(Lester Packer)和马丁·史密斯(Martyn Smith)一起休假(图14)。这确实是“阳光明媚的一面”,因为我还遇到了我未来的妻子南希,她当时正在伯克利的保拉·蒂米拉斯神经内分泌学实验室完成她的博士学位工作。

图 13.美国国家癌症研究基金会(NFCR)研究会议(美国加利福尼亚州蒙特西托),1983年。 前排(左起):哈罗德·斯沃茨、莱斯特·帕克、富兰克林·索尔兹伯里、阿尔伯特·森特-杰尔吉、特雷弗·斯莱特、帕特里克·莱利、赫尔曼·埃斯特鲍尔。

图 13.美国国家癌症研究基金会(NFCR)研究会议(美国加利福尼亚州蒙特西托),1983年。 前排(左起):哈罗德·斯沃茨、莱斯特·帕克、富兰克林·索尔兹伯里、阿尔伯特·森特-杰尔吉、特雷弗·斯莱特、帕特里克·莱利、赫尔曼·埃斯特鲍尔。

第二排(左起):Keith Ingold、Bill Pryor、John Ward、Rolf Mehlhorn、Helmut Sies、Alexandre Quintanilha、Norman Krinsky、Peter Gascoyne、Les Redpath、Martyn Smith、Robin Willson。

图 14.1984/1985年在加利福尼亚大学(美国加利福尼亚州伯克利)休假。 从左到右:莱斯特·帕克、布鲁斯·艾姆斯、赫尔穆特·西斯、马丁·史密斯。

莱斯特·帕克,以他的个性和非凡的热情,吸引了来自世界各地的同事在氧化还原领域的研讨会,这一活动发展成为“加州氧气俱乐部”(OCC),该会议每两年一次在加利福尼亚(图15),俄勒冈州(巴尔斯·弗雷在莱纳斯鲍林研究所),西班牙和意大利,并在所有大洲的许多其他地方赞助会议,为世界范围内氧化还原生物学的发展做出了贡献。我与恩里克·卡德纳斯、约翰·马奎尔、马雷特·特拉伯和钱丹·森一起,很高兴地担任OCC的董事会成员,与塞萨尔·弗拉加、帕特里夏·奥泰扎、朱塞佩·波利、胡安·萨斯特雷和朱塞佩·瓦拉奇一起主持了OCC的各种会议。

图 15.2002年,加利福尼亚氧气俱乐部(OCC)会议(美国加利福尼亚州圣巴巴拉)。图为恩里克·卡德纳斯(Enrique Cadenas)(站立)和兼职教授(从左到右)莱斯特·帕克(Lester Packer)、阿尔贝托·博韦里斯(Alberto Boveris)、赫尔穆特·西斯(Helmut Sies)和凯瑟琳·赖斯-埃文斯(Catherine Rice-Evans)(南加州大学)。

1998年,美国国家科学院医学研究所在华盛顿特区召开了膳食抗氧化剂小组会议(主席,Norman Krinsky),我在会上做了一次调查演讲。听众中有哈罗德·施密茨(Harold Schmitz),我从他与约翰·厄德曼(John Erdman)在香槟-厄巴纳(Champaign-Urbana)的类胡萝卜素论文中认识他。Schmitz此时在新泽西州Hackettstown的Mars公司工厂工作,最近开始鉴定可可中的原花青素和类黄酮。这是我们在营养生物化学方面长期联合研究的起点,这导致了上述心血管医学的临床研究(图7B)。

在获得科学资历时,一个人承担了为下一代服务的责任。我以多种方式做到了这一点。2002 年至 2005 年,我积极参与北莱茵-威斯特法伦州的科学与艺术学院院长。其中一个项目是引入“青年学院”,在那里,有杰出成就的年轻科学家被选为该学院的初级成员,并得到资金和无附加条件的研究活动自由。到目前为止,他们中的许多人已成为各自领域的成功教授。

在2008年卸任杜塞尔多夫海因里希-海涅大学生物化学和分子生物学研究所教授兼主席后,作为名誉教授,我有幸被我们的校长非正式地任命为研究教授和莱布尼茨环境医学研究所的高级科学家,我至今仍担任这些职位。此外,我还在沙特阿拉伯利雅得的沙特国王大学理学院担任了几年的生物学和生物化学客座教授。作为德国斯塔克基金会的理事会成员,我帮助支持犹太学生获得大学奖学金。科学的一个真正独特和美妙的特征是不断向以前未探索的领域发展——它永远不会停止(上面提到的“无休止的探索”),所以我非常满足于从我目前的有利位置观察氧化还原生物学的进步(图1).

升值

偶然性和偶然性起着一定的作用,但需要特别感谢的是家人、老师、导师和同事最初的信任和指导,从幼儿时期一直到大学、学术界等。我很幸运,有有爱心的父母和一个完整的家,被海外养父母激励着,以及至关重要的学术导师。我只能希望在我自己作为大学教授和研究科学家的职业生涯中,我能够在我的学生和同事中产生热情和支持的感觉,帮助他们在科学中发挥创造力和发展。我感谢我的继任者安德烈亚斯·赖克特(Andreas Reichert)的同事精神和友谊。我要特别向一位与我自己在科学界的道路有很大关系的亲密朋友和导师致敬:古斯塔夫·博恩(Gustav V. R. Born)。我很幸运地认识了这位非常慷慨的科学家,他帮助塑造了世界各地的科学事业,包括德国的许多人。我还要感谢我的孩子亚历山大、卡罗琳、卡塔琳娜和奥黛丽,感谢他们为我们幸福的家庭所做的贡献。特别感谢我的妻子南希,感谢她的热情和持续的理解、帮助和支持。

https://m.sciencenet.cn/blog-41174-1417235.html

上一篇:极端天气和气温上升如何促进耐药性感染的传播?

下一篇:氧化还原状态和健康的稳态控制