博文

低氧是干细胞的重要影响因素

精选

精选

|||

由于氧气沿着分压梯度扩散,导致除肺脏组织外,所有组织氧分压都远低于空气氧分压。在胚胎发育过程中,胚胎内氧气分压更低于普通组织。但是常规细胞培养都默认空气氧分压为“正常”氧分压,对一些对氧分压不敏感的细胞来说,这或许无可厚非,但是对胚胎干细胞这种对氧分压及其敏感的细胞来说,氧分压就成为一种不可忽视的重大因素。就是针对这种普通的氧气因素,观察对胚胎干细胞分化和分裂等的影响,就可以在《干细胞报道》杂志上发表论文。这就是最近来自美国加州大学洛杉矶分校的最新研究。

这里提到一类重要的分子是低氧诱导因子,这种分子是细胞感受氧气浓度的关键效应分子,最早研究者发现低氧可以提高这类分子水平,后来发现这种分子是通过泛素调节的蛋白水解调节,泛素需要该分子的氨基酸羟基化,这种过程需要氧气作为氧化条件,缺乏氧气时无法发生氨基酸羟基化,导致这种蛋白无法被正常降解,表现为浓度增加。这种分子是许多重要基因尤其是和低氧效应相关基因表达的最核心转录调节因子。这种分子对氧气的敏感使这种分子成为高级生物细胞内感受氧气的敏感调节系统。也属于氧气的细胞感受器,这一发现具有十分重要的价值。

人类胚胎干细胞起源于囊胚内细胞团,这种组织内氧分压只有1.5-5.3%,属于典型的低氧状态。研究表明,体外培养的人类胚胎干细胞在低氧状态时,自发分化水平比常压空气培养明显受到抑制。在生理性低氧条件下分离人类胚胎干细胞,包含两个激活X染色体,但常氧分压条件只有一个激活两个X染色体,生理性低氧也能促进诱导细胞重编进入多能干细胞状态的关键细胞因子表达。这些研究说明,生理性低氧对支持干细胞自我更新抑制细胞自动分化十分重要。低氧效应促进干细胞主要通过诱导HIF2α和HIF3α促进干细胞OCT4基因转录,HIF通路能促进细胞自我更新,也能抑制干细胞分化。有4项研究证明低氧对早期人类干细胞分化,但并没有确定是否经过HIF通路发挥作用。这些研究证明低氧可促进胚状体形成或内皮细胞和心脏细胞分化。氧水平改变可通过氧化应激、氧气依赖的酶活性和基因表观遗传学调节产生作用,或可通过氧感受信号途径,诱导包括mTOR和非折叠蛋白反应激活内质网应激通路产生作用,也可通过HIF控制的基因表达网络发挥作用。因此,关于氧水平是否通过HIF途径影响胚状体形成和特定分化目前仍不十分清楚。

HIF是细胞对氧分压的重要调节因子,HIF由两种亚单位HIFa和

HIFb形成二聚体,进入细胞核,发挥促进低氧效应基因转录的作用。

氧分压只调节HIFa的稳定性,当氧气水平比较高时,HIFa的脯氨酸会发生羟基化,催化羟基化的羟基化酶需要铁离子和氧气作为辅基,因此只有当氧气充分存在时,这种效应才能充分发挥。HIFa的脯氨酸羟基化后可以被泛素化连接酶识别,导致该蛋白泛素化并被蛋白酶体降解。低氧条件下,因为氧气浓度下降导致羟基化酶缺乏氧气无法发挥作用,脯氨酸羟基化无法实现,导致HIFa无法被泛素化蛋白酶体水解,最终使HIFa水平增加。HIFa水平增加促进了HIF二聚体的形成和转录活性增加。这一精彩的调节过程是美国几个著名科学家完成的,有可能获得诺贝尔奖。

HIFa有HIF1a、HIF2a和HIF3a三种类型,将这些基因敲除后,可导致小鼠因为HIF通路失活而在胚胎发育早期胎盘发育、心脏发育和软骨形成障碍。中枢神经系统条件HIF1a基因敲除会导致脑积水伴随神经细胞减少和空间记忆障碍。这些研究说明HIF对大脑发育十分重要。

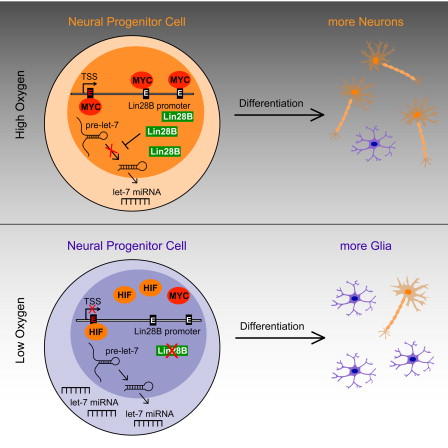

大量关于体外人类干细胞分化研究提示在血管形成前的组织形成早期这些蛋白具有重要作用,但是不清楚是否在胚胎发育过程中确实发生类似作用。过去研究也发现,HIF和MYC在肿瘤发生过程中存在拮抗效应,而且HIF1a和HIF2a的作用不同。HIF1a通过p21cip1干扰MYC诱导细胞周期阻滞。HIF1a诱导MXI1表达抑制MYC亚单位影响线粒体和氧气的消耗。HIF2a能通过提高MYC的转录活性促进多种细胞在低氧条件下的细胞增值。VHL基因突变患者肝脏HIF2a提高和p21水平降低促进肝脏细胞分裂,导致肝脏肿大。大多数上述研究只是疾病模型,不能简单推论为正常人类发育过程中的效应。为确定是否氧分压能调节干细胞分化,影响胚胎发育,最新《干细胞报道》的研究通过直接和间接两种方法使用缺失和增强两种模式探讨HIF对人类胚胎干细胞分化的作用。研究发现,HIF活性是胚胎细胞分层的前提,另外发现LIN28 和 let-7 家族microRNAs是HIF促进神经干细胞分化为神经元或通过MYC分化为胶质细胞的关键分子。

https://m.sciencenet.cn/blog-41174-843921.html

上一篇:不同营养状况自噬调节的核受体机制

下一篇:科研需要“新定全”