博文

SU3-IBM,大学生用核结构(3) 哈密顿量(2)

||

物理学的研究,原则上是非常容易的。在这里我们也可以看到如何来评价一个研究成果。在经典物理学的时代,研究者都是根据牛顿三定律来讨论力学问题。这个牛顿三定律就是讨论所有力学问题的原则,不可能还有别的。但是具体的应用,就会变得非常的繁琐,这就是计算的问题。发展了许多计算的技巧,特别是处理各种复杂的问题时,这种技巧会变得非常专业。所以,在物理学中,这些原则是最重要的。而且从某种意义上来说,科学就是这些原则性的结论。

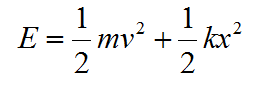

我们讨论一个问题,首先就是确定这个问题中的研究对象的能量。比如一个简谐振子,它的能量就是它的动能加上它的弹性势能

我们会看到,这里的能量是正的,而且是连续的,任何一个正的值都是可以的。这在宏观世界,是我们都有的经验。但是到了微观世界,这个结论就不成立了。一个微观粒子的能量不能是连续的。这个非常有意思的。

所以接下来,就是如何把能量量子化。这个过程非常简单,是由1926年被薛定谔发现的。利用能量的角度来计算牛顿三定律是一个本质上的突破,因为引入了新的概念,而不仅是一个计算的技巧。这里边的关键,是在变化的过程中(牛顿三定律)找到了不变的的东西(能量守恒),这对于物理学非常重要。

1925年,量子力学首先被德国年轻的科学家海森堡首先发现,随后是1926被薛定谔发现,但是分别给出了看起来非常不同的理论,后来证实两个理论是等价的。这个事情很也很有意思,正好符合了发现的波粒二象性。微观世界的粒子,看起来像波,也像粒子。薛定谔的发现,就是从波动的角度出现的。在1924年,法国的科学家德布罗意提出了一个猜想,在爱因斯坦的光的波粒二象性的基础上,认为所有的微观粒子都具有波粒二象性,他讨论的对象主要是以前被认为是粒子的电子。这当时让人非常震惊。

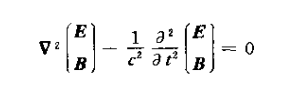

所以微观粒子是一个波。这让薛定谔非常惊喜,因为在这之前,他自己也有了很相似的想法,所以集中精力研究德布罗意提出的物质波的想法。在一次报告会上,由德拜主持,他认为既然是一个波,就应该有一个波动方程,而这个是物理学研究者非常熟悉的。

这个波如何行为,毫无疑问要由支配粒子的能量来决定,所以这需要把经典的能量做一些奇妙的变化,给出波的行为。而当时,微观粒子需要一个量子化的程序,已经是公认的要做的事情。所以这一下子就很清楚了。在以前描述点粒子的基础上,做一个叫做量子化的程序,然后就可以包括波的行为了。能量的量子化其实是粒子的波动性带来的。

看,就这奇妙。如果一个人的想法正确了,突破就是一个很容易的事情。

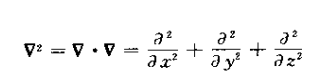

现在已经有能量了,然后要把它加上一个量子化的程序,然后就可以描述波。在以前几百年的物理学研究中,如何描述波已经很清楚了。特别是经典电磁学的发展,已经告诉我们,如何描述波了。在无源的时候,电磁波满足的方程是

这里的E和B就是电磁波,就是波!

站在风口上,连猪都会飞起来,更不用说薛定谔这样聪明的人。他看看上边的能量,再看看下边的波动方程,一下子醒悟了过来,咔咔发了好几篇文章,开创了量子力学的波动力学形式。

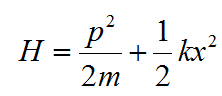

把第一个式子变一下形式为

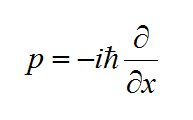

当把能量的速度用动量来表示的时候,这个能量就叫哈密顿量。对照这两个公式,很容易就能发现,所谓的能量量子化,就是把里边的动量用一个算符来表示(薛定谔发现的最后的结论)

看看,物理学史上最伟大的发现之一,就这么轻松的出现了。通过这样的代换,薛定谔发现了以他命名的薛定谔方程。这个方程能够讨论所有非相对论情况的量子力学问题,这里不多说。因为对于原子核来说,这是一个孤立的量子系统,能量是守恒的,不需要考虑时间演化,所以很多复杂的量子力学概念不需要涉及。

https://m.sciencenet.cn/blog-41701-1438018.html

上一篇:SU3-IBM,大学生用核结构(2)哈密顿量(1)

下一篇:SU3-IBM,大学生用核结构(4)哈密顿量(3)