博文

非营利组织与企业社会责任关系初探

||

摘要

作为第三部门的非营利组织弥补了“政府失灵”和“市场失灵”,随着社会的发展和进步以及公民社会理论和实践的不断成熟,非营利组织受到越来越多的社会关注和探索。而企业社会责任对于企业来说是创造利润之外的一项社会工程,非营利组织对企业社会责任的实现在一定程度上起到了促进作用,而非营利组织也相应地促进了自身的发展。探索了企业和非营利组织在实现企业社会责任方面的关系。

关键词: 非营利组织 企业 企业社会责任

1 概述

21世纪人类社会获得了巨大的经济和社会进步,然而由于存在“政府失灵”和“市场失灵”的瑕疵,这使得单纯依靠政府和市场无法解决一些已经存在或者潜在的社会问题,因而作为弥补政府和市场失灵的一个手段的非营利组织开始出现并且逐渐获得越来越多的社会关注。非营利组织提供了市场不愿意或者不能提供的产品和服务,也降低了政府的财政负担,减缓了社会的压力,所以对于非营利组织的关注越来越多。而非营利组织对培育企业社会责任意识具有重要的推动作用,企业在履行社会责任的过程中也会促进非营利组织的发育和成长。[i]

2 非营利组织

具体说来,非营利组织产生的背景有以下几个方面。首先,西方经济危机和福利国家的失灵。经济危机的发生使人们认识到市场不是万能的,市场的发展是需要进行调控和引导的。于是西方国家建立了旨在消除市场失灵和提供社会福利的“福利型”国家。但是这些福利国家带来了庞大的社会福利开支从而损害了私人投资,同时财政负担的加剧和政府的官僚化趋势也带来了一定的社会问题。于是非营利组织的出现和发挥作用在一定程度上缓解了社会问题,充分调动了潜在的社会资本来建构一个和谐的国家。其次,全球化的影响。全球化是大势所趋,在全球化的进程中,世界各个国家接触频繁,彼此互相影响,互相沟通协调,共同解决全球性问题。在这个进程中,非营利组织的作用凸现出来,世界性的非营利组织之间的彼此合作是全球化的一大特色。有些世界性的会议也邀请知名的非营利组织相关人员与会发表意见。同时非营利组织也得到联合国的认可,1997年9月,联合国秘书长安南在向迪52届联大提交的工作报告中,把非营利组织的作用越来越大作为影响全球发展的第五大因素。再次,民主的要求。民主是一种价值追求而不是工具,世界上所有的民主国家或者以民主标榜的国家都承认人民的民主权利,其中结社权就是民主的一个方面。国家通过创立宪法来确保人民的民主权利,同时具有世界性的法律文件也把人民的民主权利作为其中的条款予以确立。如《世界人权宣言》第19,20条规定保护公民个人“和平集会和结社”以及“自由发表意见和观点”的权利。1966年的《公民权利和社会权利国际公约》要求其成员国要通过立法的形式来认可并且保护公约中的各项权利。 “小政府,大社会”模式就是要建立“有限政府”,这样人民的民主权利就要通过自由结社来体现,因而非营利组织也获得了普遍的法律合法性。最后,就我国而言,“十一五”时期是黄金发展期,抓住这个关键时期对于提升我国综合国力,提高人民生活水平,构建和谐社会都具有深远的意义。但是这个时期也是矛盾凸现期,贫富差距,“三农问题”,环境问题,资源问题等等急需解决,而政府的力量是有限的,这就要求充分调动社会资源,发掘社会力量,共同解决潜在的问题。于是非营利组织的发展被认为是解决这些问题的一个有益探索,对于NPO的相关问题进行研究有着深刻的现实意义。

学术界对非营利组织的关注起源于20世纪80年代,90年代左右我国出现了关注类似非营利组织的学者。非营利组织是英文non-profit organization的中文翻译,学术界认为在二战以后出现了现代意义上的非营利组织。[ii]由于各国的国情不同以及研究的需要差异,对NPO的定义也不统一,在美国把NPO多称作第三部门(The third sector),[iii]英国和印度译为志愿组织,法国称为社会经济,而东亚国家的称谓是社团,对于那些转型国家多叫做公民社会组织,发展中国家一般把NPO称作非政府组织,另外还有其他的叫法,比如慈善组织,独立部门,基金会和免税部门等等。这些概念涵盖的都是处于政府与企业之间的那块制度空间,分别从不同的侧面论述民间组织的特征与功能。[iv]

由于对NPO的称谓不同,学术界也很难对NPO的定义达成一个共识。目前对非营利组织的定义,较为流行的是莱斯特·萨拉蒙(Lester Salamon)教授提出的五特征说,也就是通过规范NPO的特征来对其进行定义,根据他的观点,NPO的五个特征包括:1)组织性;2)非政府性;3)非营利性;4)自治性;和5)志愿性。日本学者重富真一根据亚洲国家的国情,对萨拉蒙教授的定义做了修正,并且总结出非营利组织的六个特征:1)非政府性;2)非营利性;3)自发性;4)持续性/形式性;5)利他性;和6)慈善性。[v]由于亚洲国家多数是发展中国家,在经济与社会方面那些需要救助的弱势群体是非营利组织存在和发展的特殊背景,因此利他性应该作为亚洲国家非营利组织的一个特征。在中国,很多学者从不同方面对非营利组织进行了研究和探讨,因此他们也提出不同向度的定义。比如康晓光教授认为,只要是依法注册的正式组织,从事非营利性活动,满足志愿性和公益性的要求,具有不同程度的独立性和自治性,都可以成为“中国的非政府组织”。[vi]这个定义在一定程度上提出了中国的非营利组织的定义,但是不适合那些基于底层的非营利组织的特征,因为有些草根的非营利组织并没有注册,但是却在从事着非营利活动,在研究中国的非营利组织的过程中,并不能把这些没有注册的草根非营利组织排除在外。王名教授也提出了自己的看法,非营利组织是“不以营利为目的、主要开展各种志愿性的公益或互益活动的非政府的社会组织。”[vii]

无论从哪个向度对非营利组织进行定义,笔者认为都应该满足以下的特征:1)非政府性;2)非营利性;3)志愿性;4)公益/共益性;5)组织性;和6)自治性。基于以上的分析,本文认为,非营利组织可以定义为:根据自治的意愿而成立的为公众或者特殊人员提供各种服务的、不以营利为目的的介于政府和企业之间的社会组织。

3企业社会责任(社会企业)

3.1 起源

上世纪90年代初期,美国劳工及人权组织针对成衣业和制鞋业发动了“反血汗工厂运动”。因利用“血汗工厂”制度生产产品的美国服装制造商Levi-Strauss被新闻媒体曝光后,为挽救其公众形象,制定了第一份公司生产守则。在劳工和人权组织等非政府组织和消费者的压力下,许多知名品牌公司也都相继建立了自己的生产守则。之后,跨国公司“自我约束”的“内部生产守则”又逐步转变为“社会约束”的“外部生产守则”。1999年2月在瑞士达沃斯召开世界经济论坛时,联合国秘书长科菲·安南倡议企业家履行企业社会责任的“全球契约”,并于2000年7月在联合国总部正式启动。在国外热烈讨论企业社会责任时,2002年8月24日至25日,世界经济学会议在内蒙呼和浩特内蒙古饭店召开,展开了主题为《企业责任、世界经济与西部开发》的讨论,打开我国企业社会责任的大门[viii]。

3.3 发展

英国完成第一次工业革命后,现代意义上的企业就有了充分的发展,但此时还没有企业社会责任的观念,而企业主个人的道德修养和人文关怀却是企业社会责任的先行实践。企业社会责任思想的起点是亚当·斯密(Adam Smith)的“看不见的手”。古典经济学理论认为,一个社会通过市场能够最好地确定其需要,如果企业尽可能高效率地使用资源以提供社会需要的产品和服务,并以消费者愿意支付的价格销售它们,企业就尽到了自己的社会责任。到了18世纪末期,西方企业的社会责任观开始发生了微妙的变化,表现为小企业的业主们经常捐助学校、教堂和穷人。进入19世纪以后,两次工业革命的成果带来了社会生产力的飞跃,企业在数量和规模上较大程度的发展。这个时期受“社会达尔文主义”思潮的影响,人们对企业的社会责任观是持消极态度的,许多企业不是主动承担社会责任,而是对与企业有密切关系的供应商和员工等极尽盘剥,以求尽快变成社会竞争的强者,这种理念随着工业的大力发展产生了许多负面的影响。与此同时,19世纪中后期企业制度逐渐完善,劳动阶层维护自身权益的要求不断高涨加之美国政府接连出台《反托拉斯法》和《消费者保护法》以抑制企业不良行为,客观上对企业履行社会责任提出了新的要求,企业社会责任观念的出现成为历史必然。

而随着社会经济的发展与进步,企业社会责任不断演化,到目前为止,社会企业成为逐步取代企业社会责任的名词。而从发展角度来说,社会企业取代企业社会责任,不仅是概念的进步,更是一种社会进步。社会企业的目标包括:满足社会需要:创造就业机会;促进员工发展:建立社会资本:推动可持续发展。而通过非营利了组织实现企业的社会责任,也是社会企业发展的一个有益探索。

3.2 概念

企业社会责任的英文表述为Corporate Social Responsibility,简称CSR。从百度搜素引擎的反馈结果来看,关于企业社会责任的网页多达5,950,000篇。企业社会责任是指企业在创造利润、对股东承担法律责任的同时,还要承担对员工、消费者、社区和环境的责任。企业的社会责任要求企业必须超越把利润作为唯一目标的传统理念,强调要在生产过程中对人的价值的关注,强调对消费者、对环境、对社会的贡献。而社会企业则没有统一的概念,一些著名的组织都对社会企业给予了各自的定义,比如英国贸易工业部:企业主要追求的是社会目的。其盈利主要是用来投资于企业本身或社会,而非为了替股东和企业持有人谋取最大利益。澳大利亚Adelaide Central Mission:集合一群人,利用基于市场的办法建立一家企业,以解决社会问题。它的特征是:创造力,商业,重群体而非个人利益。它是一种创造性的行为,使得社会,经济,服务业,教育,雇佣或者其他群体从中受益。社会企业联盟:不以赢利为目的的商业运作,所获得的利润用于支持它的慈善目的。OECD:社会企业泛指所有依据企业战略组织,但其主要目的不是利润最大化,而是实现某些社会目标和经济目标,并且还具有一种为社会排挤和失业问题带来创新性解决办法的社会经济组织。香港社会企业资源中心:不是纯粹的企业,亦不是一般的社会服务,社会企业透过商业手法运作,赚取利润用以贡献社会。它们所得盈余用于扶助弱势社群、促进小区发展及社会企业本身的投资。它们重视社会价值,多于追求最大的企业盈利。纵观这些定义,我们可以发现社会企业的一个共同特征,那就是其目的在于解决社会问题,提升社会效益,而非最大化个人利益。

4 企业,非营利组织,社会责任

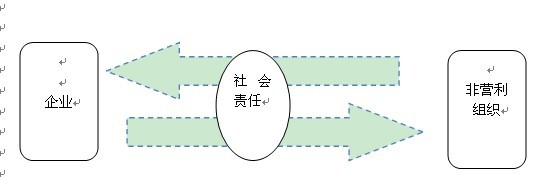

非营利组织作为弥补政府失灵和市场失灵的“第三部门”为企业实现社会责任提供了平台。而企业通过与非营利组织的合作实现了社会责任的具体化。因而从某种程度上来说,企业,非营利组织和社会责任构成了一个相辅相成的循环系统。如下图所示:

从某种程度上来说,在创造利润的同时,对社会的关怀也成为衡量企业成功与否的一个重要指标,而非营利组织的出现为企业实现社会关怀提供了广阔天地。而资金一直是困扰非营利组织发展的一个瓶颈,而通过企业的社会关怀可以使得非营利组织获得足够的活动经费,这样一方面促进了非营利组织在活动方面的成长,另一方面也为非营利组织的发展提供了经费支持。

作为汽车行业的代表,BMW一致致力于提升企业的社会责任。而BMW在提升企业社会责任的同时也促进了与其合作的非营利组织的合作,改善了合作模式,提升了活动的质量和效果。2009年6月10日,连续第三年举办的“BMW中国文化之旅”,作为“成都国际非物质文化遗产节”的组成部分,在成都金沙遗址博物馆举行发车及捐赠仪式。由19辆各种型号的BMW汽车组成的车队将在此后的9天、长达2200公里的旅程中,深入走访绵竹、都江堰等重灾城市和汶川、茂县等羌族聚居区,继而进入甘肃地区,考察震区文化遗产抢救和保护现状,最后到达青海热贡文化生态保护实验区。在发车仪式上,华晨宝马汽车有限公司总裁兼首席执行官康思远先生与中华慈善总会荣誉副会长李新道先生代表中华慈善总会宝马爱心基金,向中国艺术研究院·中国非物质文化遗产保护中心捐赠了100万元人民币。这笔捐款将用于四川省绵竹木版年画制作工艺、羌族刺绣和羌笛制作技艺、甘肃省“池哥昼”白马藏族藏戏、武都高山戏、武山旋鼓舞、陕西省略阳民歌和宁强跳端公,以及青海省热贡艺术的保护和传承。

BMW中国文化之旅只是众多企业履行企业社会责任的一个例子,但是我们可以从这里看出,随着企业社会责任意识的提升和不断付诸行动,非营利组织也日益参与到企业社会责任活动中来。非营利组织不仅实现了自身的不断发展壮大,而且从一定程度上对企业形象的塑造也起到了必不可少的作用。因而我们可以说,随着中国公民社会的不断发展与进步,企业和非营利组织的合作会愈加密切,企业社会责任的实现会愈加顺畅。

参考文献:

1曹海军陈永华.刍议企业社会责任与非营利组织的互动关系.

[EB/OL].http://all.zcom.com/mag2/shehuikexue/jingji/29082/200709S/12851202/

2 1942年英国OXFAM的诞生,被视为非营利组织出现的标志。参见若晋江等,:“学び·未来·NGO” [J],东京,新评论,2001.4

3 “第三部门”这个概念是由美国学者Levitt最先使用的。以前人们往往把社会组织一分为二,非私即公,非公即私。Levitt认为这种划分太粗陋,忽略了一大批处于政府与私人企业之间的社会组织。它们所从事的是政府组织和私营企业“不愿做、、做不好、或不常做”的事。他将这类组织统称为“第三部门”。此后,这个概念在美国学术界被频繁使用,几乎与非营利组织同义。这两个概念的内涵几乎完全重合,交替使用也不会引起误解。T. Levitt, the Third sector, New Tactics for a Responsive Society [M]. New York, AMACOM, 1973.

4 见《民间组织概念史话》 载《NPO纵横》[J] 2006年第一期

5 重富真一:“アジアの国家とNGO”,[M]东京,明石书店,2001.9。

6 康晓光 《NGO扶贫行为研究》[M] 中国经济出版社 2001

7 王名/贾西津 《中国非营利组织:定义、发展与政策建议》[M]

8计算机世界报 2008年10月13日第39期 [EB/OL]. http://www.ccw.com.cn

https://m.sciencenet.cn/blog-428002-491288.html

上一篇:从“研究生科普研究能力提升类项目”看科普人才培养

下一篇:探讨一下企业科协