博文

那些不该被忘记的人和事——记《Protein & Cell》的recollection栏目

精选

精选

||||

那些不该被忘记的人和事

——记《Protein & Cell》的recollection栏目

《Protein & Cell》是一个发表生物学各领域(但是突出蛋白质和细胞领域的研究)最新进展,综述和评论的学术月刊。该刊由饶子和院士任主编,康乐,高福等院士为副主编。该刊2010年强势登场以来,2018年的影响因子已经达到了6.228。我的研究主要是古植物,古生态和植物系统演化等领域,和这个期刊的scope相距甚远,如果不是期刊的编辑邀请我写一篇关于吴征镒院士的纪念文章,我也许永远没有机会在这个期刊发表文章。

2017年6月21日,收到中国科学院北京生命科学研究院科研教育处程浩老师的邮件,称由于看到了科学院推送的您的热门博文《毕业季的瞎想》http://blog.sciencenet.cn/blog-52727-1061616.html),得知我是我国著名植物学家吴征镒先生第一届博士生,又读了我的另一篇博文《缅怀恩师吴征镒院士》http://blog.sciencenet.cn/blog-52727-1058485.html)后,想邀请我撰写关于吴先生的生平事迹文章,发表在《Protein & Cell》的Recollection栏目。对吴征镒先生在我国植物分类学等方面研究方面做出的杰出贡献以及吴先生在当年艰苦的条件下艰苦奋斗的精神进行宣传,以纪念吴征镒先生。

收到程老师的邮件之前,我对这个期刊和栏目一无所知,于是问程老师要来一些之前发表的文章,然后又去期刊的网站浏览recollection栏目中的文章。这一浏览我被recollection的栏目中的文章深深地打动了,对于《Protein & Cell》设立这个栏目由衷地赞叹。这个“recollection”栏目发表的文章大致可以分为两类,一类是介绍中国著名的科学家,主要是已经过世的老一辈科学家,另一类是中国科学研究的重要进展以及一些重要事件。我读了这个栏目中的一些文章,发现栏目中所介绍的科学家都有这么几个共同的特点,一是他们大多都是早年留学海外,有留学的经历;二是他们都一颗拳拳爱国之心,他们中的大多数都是学成回国后,在中国开创了这个领域的研究,成为这个领域在中国的奠基人;三是他们都有着强烈的献身科学的精神,在十分艰苦的条件,开启中国现代科学的研究,在自己的学科领域做出难以磨灭的贡献。虽然他们都有留学的经历,但回国后他们的许多工作是用中文发表的,他们国外的同行可能已经不了解他们的工作和贡献了。另一方面随着岁月的流失,年轻一代的科学家已经淡忘了他们的贡献,甚至已经不知道他们是谁了。开辟recollection这个一个栏目,向中外科学家介绍卓越的中国科学家,铭记他们对中国科学研究的贡献,缅怀他们献身科学,献身祖国的精神,恰逢其时。

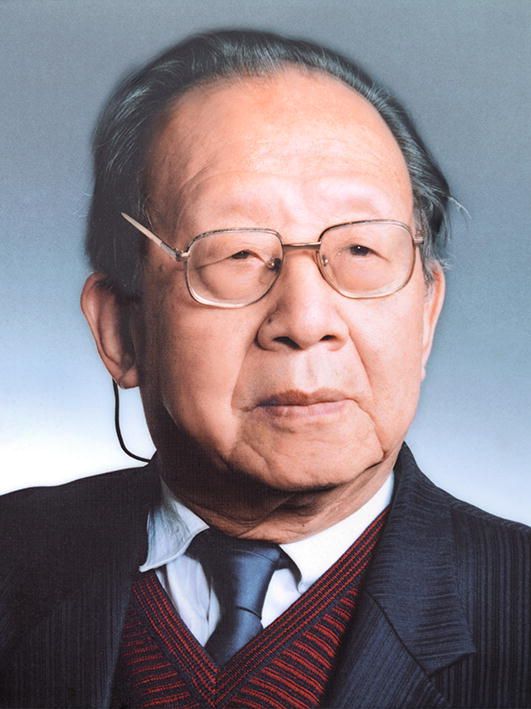

李明(Ming Li音译)和康乐院士在recollection栏目,纪念秉志院士的论文是这么开篇的:“Located in the lobby of the Institute of Zoology at Chinese Academy of Sciences, is a bronze statue of Dr. Bing Zhi. Many passers-by, especially the young ones, would ask who this person is and what he has accomplished”(Ming Li and Le Kang, Bing Zhi: pioneer of modern biology in China, Protein & Cell 2010 1(7): 613-615. 中国科学院动物研究大厅里来往行人大多数应该是生物学领域的学者吧,而秉志(图1)这位中国现代生物学的先驱却正在生物学领域后学们所忘却。我也算在生物学领域(尽管我是那种在生物学家面前说自己是古生物学家,而在古生物学家面前说自己是生物学家的人),老实说在读康乐院士的文章之前,我真不知道秉志于1914年和其他中国留学一起创办“中国科学社”,而且次年创办了《科学》杂志,这本杂志的宗旨是在中国传播现代科学,这本杂志一直发行到现在(在前不久,我在中国植物学大会上做了一个报告后,这个杂志的编辑还向我约稿呢)(图2)。秉志1920年回国后在南京师范大学工作。由于秉志在生物学教育和研究的影响不断扩大,东南大学(前身师范大学)建立了中国的第一个生物学,在此之前中国仅有自然学系,每个生物系的同学都应该记住这段历史。1927年秉志又创建北平静生生物调查所并任所长兼教授,现在的中国科学院动物研究所,植物研究所,武汉水生生物研究所和昆明植物研究所研究所都和静生生物调查所有着密切的渊源关系。秉志是当之无愧的中国现代生物学的奠基人。

Recollection栏目向国外读者介绍了一大批向秉志院士这样的中国现代科学的先驱和奠基人如汤佩松院士、童第周院士、马世骏院士、罗宗洛先生、涂治先生、陈焕镛先生、余德浚先生和邓叔群先生…等著名科学家

我在这个栏目中还读到了陈凡等人发表的缅怀钟扬博士的文章:Dr. Yang Zhong: An explorer on the road forever (Fan Chen et al. Protein & Cell 20189(2)141-144。和老一辈的科学家比起来,钟扬是后学,不幸英年早逝(http://blog.sciencenet.cn/blog-52727-1079205.html)。钟扬短暂的一生除了在自己的计算生物领域有突出贡献外,还为西藏的生物学和生态学的发展做重要的贡献。从陈凡博士的文章还知道我之前所不知的另一个钟扬。钟杨很早就意识到提高公众科学意识还环境保护意识的重要性,在繁忙的科研和教育之余,通过翻译书籍和科学讲座,不遗余力地参与到公众教育中来。公众教育或者说科普教育恰恰是现在被大多数一线的科学家所忽略的事情。

中国的现在科学几乎都是从西方社会引进的,一些重要的历史事件对于理解学科的发展的理解有着重要的意义。清代学者李善兰对英国植物学家John Lindely 的《Elements of Botany》的翻译,就是中国现代植物发展史一个具有里程碑意义的事件(He Zhang, 2018. The symbol of spread of modern Western botany into China: Chih-wu hsüeh, an unconventional translation in the late Qing dynasty, Protein Cell 2018, 9(6):511–515)。不知道当今有多少植物学工作者能够记得李善兰,知道他的贡献?recollection对这类中国现代科学发展史的一些重要事件的介绍是非常及时和必要的。

《Protein & Cell 》对Recollection栏目非常重视,从创刊号起就设立了recollection。主编们对这个栏目非常重视,副主编康乐院士参与撰写了汤佩松院士、童第周院士、秉志院士、马世骏院士等著名科学家的纪念文章,王志珍院士、王志新院士、匡廷云院士和桂建芳院士等人撰写了自己恩师的文章。

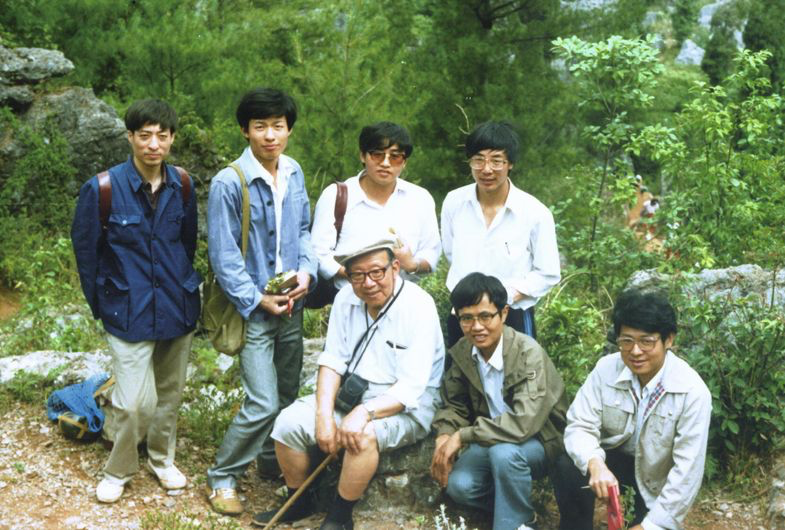

对于我来说,能在这个期刊发表纪念恩师吴征镒院士的文章(图3),是感到万分荣幸的,尽管用英文撰写这样的文章还是要费一番的心思。编辑部希望我能2018年3,4份投稿四月份投稿在、2018年六月份发表这篇文章,因为6月20日是吴征镒院士的忌日。然而接受这个任务后,由于事情太多,我很快就忘记了这件事情,直到编辑部来催要稿子。我央请编辑部再给我两个月的时间,届时我一定交稿。我整理了一下思路,决定从我与吴先生的交往和吴先生对植物的贡献两个方面来展开。在准备稿件的过程中我有一次被吴征镒献身科学的精神所感动。1990年吴征镒院士主持了当时国家自然科学基金的重大项目——《中国种子植物区系研究》,当时的项目经费是360万元,全国25个单位的200余位植物学科研人员参加了这个项目的研究工作。《中国植物志》和《中国植物区系》是中国植物学的两个重要基础。如果说《中国植物志》是回答中国有多少种植物,那么“中国植物区系的研究”就是要回答,这些植物是分布在哪里,以及一个地区植物的总和(区系)有什么特点和规律。1996年这个项目结题的时候,吴先生没有感到半点的轻松,反而觉得还有四座大山压在他的身上。吴先生提到四座大山,他希望完成的四部专著——《中国被子植物科属综论》(吴征镒等,2003),《中国植物志》(第一卷)(吴征镒等,2004),《种子植物分布区类型及其起源和分化》(吴征镒等,2006)和《中国种子植物区系》(吴征镒,2010)。先生的四个学生:李德铢,彭华,周浙昆和孙航四个学生,每人帮助先生“搬一座山”(图4)。

我分配的任务是帮助吴先生完成《种子植物分布区类型及其起源和分化》。这部专著的思想做早源于先生1965在科学通报上发表的一篇论文(吴征镒1965,中国植物区系的热带亲缘. 科学通报1:25–33),1979年先生又在著作《中国地理,植物地理》(吴征镒、王荷生,1983)就进一步扩展这个思想。在接受这个任务的时候,我心中竟有几分窃喜,因为上述工作基础,我想我的工作很快就能完成。但是开始工作后我发现,吴先生已经在上述文章和专著的基础上,对其专著进行了极大的扩展。《种子植物分布区类型及其起源和分化》这部专著有5个章节,第一章是引言,在这个章节,先生介绍了一些基本的概念和学科发展的历史。第二章先生对分布区学说以及分布模式的形成进行了详细的解读,第三章,先生则是借鉴自己所创的中国种子植物属的分布区分析方法,对全球被子植物的种子植物科的分布区类型进行了分析。这个章节由我先期总结发表后,被引近2000次,成为中文论文中高被引的论文(吴征镒, 周浙昆等2003. 世界种子植物科的分布区类型系统. 云南植物研究, 25 (3): 245-257)。第四章,先生则对世界种子植物科的分布区类型及其区系成分进行了详细的分析,对于许多类群的分布区的形成格局进行了分析,提出了许多的假说。后来我发现,很多植物学领域的青年学者都是依据这些假说开展工作的。第五章先生则是对所以中国被子植物的属进行一个全面的综述,包括这个属的分类历史,异名,概念和定义,在不同系统中的种属数,在中国和世界的分布等内容,这俨然是一部中国种子植物属志。100多万字的书稿由先生一笔一划写就,先生写出书稿的每一个文字,然后由秘书小杨录入计算机,之后我进行校对、加工和修改(图5)。在这个过程中,我仿佛是又跟着先生读了第二个博士学位,我的一知半解能被先生吸纳到其著作中,我都会感到非常之高兴(图6)。从1996年开始到2006年出版,历时10年,这部专著最终付梓。这是一部耄耋之年植物学家的兀兀穷年,呕心沥血的经心之作,而这个位老人还患有严重的白内障。著作完成之后,先生几近失明。

吴征镒院士对中国植物学的另一个贡献是植物志的编撰,除《云南植物志》和《西藏植物志》等地方志外,他是中国植物志的最后一任主编,《中国植物志》全书80卷,经他编辑的出版的植物志是54卷。另外,他和Peter Raven一起编撰了《中国植物志》的英文版。

吴征镒院士是一位应该被缅怀的植物学巨匠(Zhekun Zhou, 2018. A tribute to my supervisor Professor Zhengyi Wu, Protein Cell (2018) 9: 827. ,https://doi.org/10.1007/s13238-018-0565-0 )。

图1. 秉志院士(1886.4.9-1965.2.21)照片来自百度

图2. 秉志院士创刊的《科学》杂志

图3. 吴征镒院士(1916,6——2013,6)

图4. 吴征镒院士和第一,二届的研究生(1988年摄影昆明西山,第一排左起,吴征镒、周浙昆,朱华,第二排左起,李建强、李德铢、杨亲二、唐亚)

图5. 吴征镒院士和笔者在讨论问题

图6.吴征镒院士的著作及其手稿

https://m.sciencenet.cn/blog-52727-1143616.html

上一篇:收到基金评审意见的一点杂感

下一篇:跻身于高技术的殿堂