博文

孢粉多样性能否反映植被多样性?

||

生物多样性是维持生态系统稳定性与可持续性的关键要素之一。近几十年来,因人类活动加剧的全球变暖与降水格局变化对生物多样性造成了巨大的冲击。研究过去的生物多样性有助于厘清不同时空尺度下的生物多样性变化机制,并为未来进行多样性保护工作提供科学依据。然而,已有研究对长时间尺度下的生物多样性变化关注不足,限制了对生物多样性响应气候变化的特征与机制的认识,以及对未来生物多样性变化的预测。

化石孢粉是重建过去植被组成最为直观可靠的指标之一,也能够提供过去的植被多样性变化信息。为了基于孢粉数据客观、准确地恢复植被多样性变化历史,构建现代孢粉多样性与植被多样性的关系必不可少。

已有不少研究证实以各种多样性指标表征的现代孢粉多样性与植被多样性之间存在正相关关系,如爱沙尼亚南部、欧洲北部等地区的孢粉与植被丰富度、Shannon-Wiener与Simpson指数。然而,另外一些研究指出孢粉多样性与植被多样性之间不存在显著的相关关系,如玻利维亚和加纳地区孢粉和植被的丰富度与Shannon-Wiener指数,以及爱沙尼亚南部地区孢粉和植被的均匀度。孢粉多样性能够在多大程度上代表植被多样性仍存在争议,需要在不同地区开展更多现代孢粉过程研究来验证。

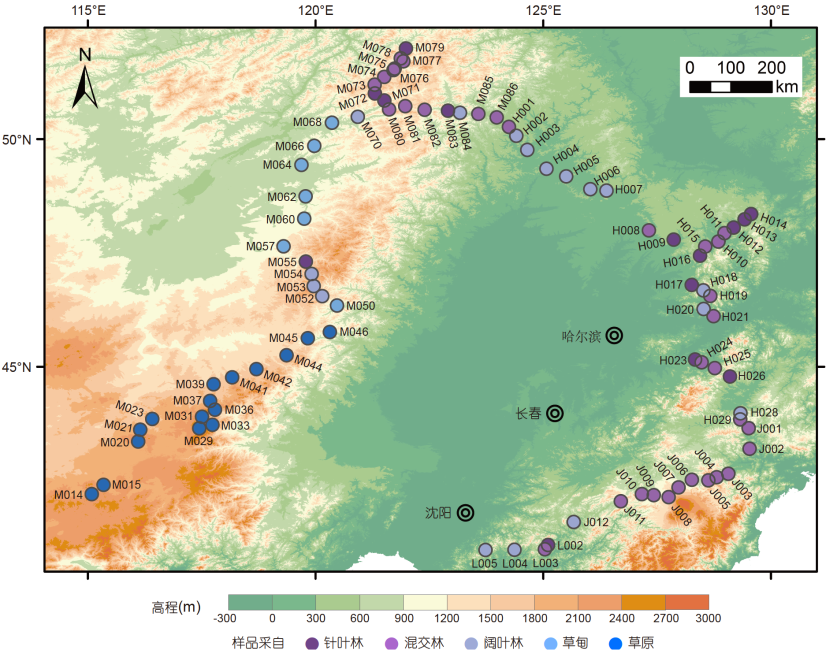

迄今为止,中国已开展了大量现代孢粉研究,但仅有少量研究关注孢粉多样性,其与植被多样性关系的分析尚存在空白,限制了基于孢粉数据重建古植被多样性工作的开展。为探究孢粉多样性能否反映区域植被多样性,中国科学院地理科学与资源研究所崔亦凡等人在《中国科学:地球科学》发表研究论文,以中国东北地区为例,选取中国东北地区不同植被类型87个样点的现代孢粉与植被调查数据(图1),评估该区域的孢粉及植被多样性,并通过空间格局对比与相关性分析探讨研究区现代孢粉多样性与植被多样性的关系。

尝试采用REVEALS(Regional Estimates of Vegetation Abundance from Large Sites)模型,结合花粉产量(PPEs,Pollen Productivity Estimates)与花粉沉降速率(FSP,Fall Speeds of Pollen)数据对孢粉数据进行校正,以减少不同类群花粉产量与传播能力差异对孢粉-植被多样性关系的影响,从而验证该校正方法对提高孢粉多样性代表性的有效性。

图1 研究区现代孢粉样点分布

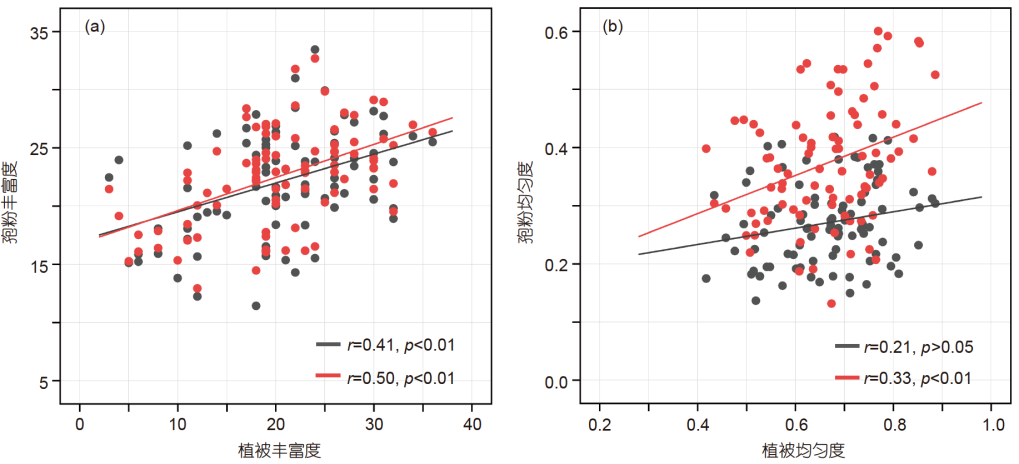

研究结果表明,中国东北地区孢粉丰富度与植被丰富度的空间变化格局相似,且两者呈显著正相关(r=0.41,p<0.01);但区域孢粉均匀度与植被均匀度的空间变化格局存在明显的差异,两者之间相关性较弱(r=0.21,p>0.05)(图2)。孢粉数据经校正后,其多样性与植被多样性之间的空间变化格局差异有所降低,相关性有所增加(丰富度:r=0.50,p<0.01;均匀度:r=0.33,p<0.01,图2)。

图2 研究区植被多样性与孢粉多样性的相关分析结果

(a) 丰富度; (b) 均匀度. 黑色圆点及拟合线表示原始的孢粉多样性, 红色圆点及拟合线表示校正后的孢粉多样性

该研究主要得出以下结论:

(1)中国东北地区的现代孢粉丰富度能够指示区域植被丰富度的变化,两者空间变化格局相似且相关性显著;而孢粉均匀度不能反映区域植被均匀度,两者的空间变化格局差异较大,且相关关系较弱。不同类群的花粉产量差异、植被与孢粉的鉴定分辨率差异,以及植被调查范围以外的花粉输入是影响研究区孢粉多样性对植被多样性代表性的主要因素。

(2)使用REVEALS模型校正孢粉数据能够有效提高研究区孢粉多样性对植被多样性的代表性。与原始孢粉数据相比,校正后的孢粉多样性与植被多样性的空间变化格局更为相似,两者的相关性也有所提高。

该研究为中国东北地区孢粉丰富度与均匀度指数的应用提供了依据,填补了中国现代孢粉-植被多样性关系研究的空白,在提高孢粉多样性对植被多样性代表性的校正方法方面做出尝试,为基于化石孢粉数据准确解读古植被多样性变化提供参考。

了解研究详情,请登录期刊官网阅读原文

中文版: 崔亦凡, 秦锋, 赵艳, 崔巧玉, 耿榕蔚, 李泉. 2023. 孢粉多样性能否反映植被多样性?——以中国东北地区为例. 中国科学: 地球科学, 53(9): 2127–2138

https://m.sciencenet.cn/blog-528739-1404027.html

上一篇:火星埃律西昂平原中部掩埋撞击坑的分层结构及介电属性

下一篇:多区域海洋M3分潮的观测与验证