博文

学区现象(jiaoyufication):教育驱动的居住分异现象

精选

精选

||

中产阶层化现象或以社会阶层为基础的城市重构现象有其深厚的历史与地理烙印。但是遗憾的是,这一领域的研究鲜有探及学校和中产阶层影响内城社会空间变迁的文献。因此我们2015 年年底在UrbanStudies 的论文就立足于弥补这个学术空白。笔者用中文词汇“教育(Jiao yu)” 与英文词汇gentrification,创造出一个新的术语——jiaoyufication(学区中产阶层化), 依据南京的案例,用之来表述富余的中产阶层家庭为了谋求子女较高的教育条件而引发的社会空间问题。

中国内城的学校与中产阶层化现象

本文将关注南京内城区内,学生家庭为了将子女送入优质中小学而短期占据老旧学区房的现象。这些家庭往往会用远高于周边非学区房的价格购买这些破旧的二手住宅,然后在相对恶劣的居住环境中度过3~9 年时光,然后又以更高的价格将这些没有经行刻意翻修的破旧民宅转手给同类家庭。

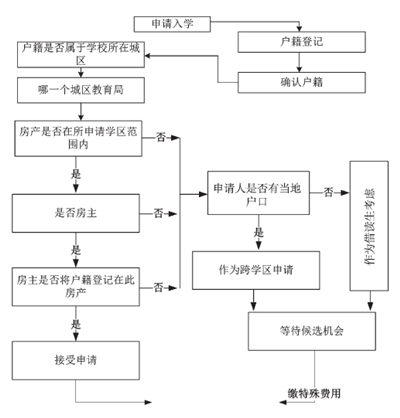

事实上,这一现象的产生与中国20 世纪80 年代以来的新自由主义特色的教育改革,以及住房分配转型、房地产开发等住房制度改革相关。籍此,南京作为长三角地区文化教育和历史悠久的六朝古都,是揭示这一现象的重要场所。毫无疑问,学区中产阶层化现象表达了在现代中国城市社会内,教育经历是一个重要的获取社会文化资本的渠道,是保障社会阶层向上流动的一个重要历程。因此,学区中产阶层化现象的社会意义远非局限于富裕的中产阶层家庭通过购买学区房而使子女获得优质教育。学区中产阶层化,事实上是一个教育资源分配规则转型的社会空间结果,即它反应中国教育资源分配处于依赖于社会政治等级、地位授权过程逐渐转向以经济收入为基础的分配体系的转型——通过购买学区房获得中小学名校的入学权。诚然,回溯历史,中国的精英式教育早在解放战争时期的干部子弟学校就有所体现。早期此类学校给高级干部子女培养之用,随着新中国成立后社会主义单位制的确立,以及其后的学区制度的逐渐确立,富裕家庭可以通过市场购买方式获取名校的入学权。值得注意的是,其关键环节是购买者获得学区房的产权,继而迁移就学子女的户籍,使之纳入所求名校的学区片区内。因为,经过21 世纪初户籍人口迁离现象根治之后,入学权被赋权于登记户籍与居住住宅之间唯一的地理关联之内(图1)。

图 1 (名校)入学申请过程

与传统的中产阶层现象迥然不同的是,学区中产阶层化所引发的特殊中产阶层化现象的本质,既非其速度,亦非强度。例如,我们谈及新兴的“新建中产阶层化”(new-buildgentrification)(Davidson and Lees, 2010)或“稻田中产阶层化”(paddy-field gentrification)(Waley,2016),主要关切它如雨后春笋般大规模迅猛凸现在内城或郊区。 这些学区房通常都是20 世纪70~80 年代兴建的单位房,现在看起来已经非常破旧,与周边城市景观形成鲜明对比(图2)。尽管这些住宅已经老旧,但是购买的家庭鲜有意愿予以翻修改造。在笔者的调研中,发现不到10%的家庭愿意花费房价10%的装修费用翻修这些旧住宅。在访谈中一户家庭购买了位于南京脑科医院的拉萨路小学学区房,房主在购买了近200 万元的房产之后花费了不到5 万元加装了木质地板和空调。事实上,这一“简单”装修仅用于老人和小孩对付阴冷的冬天和炎热的夏天而非为提高房产估价。因为,房主对将来再次以更高价格出售这一房产没有丝毫担忧。

图 2 内城区学区房

右侧为南京29中和琅琊路小学的(双)学区房

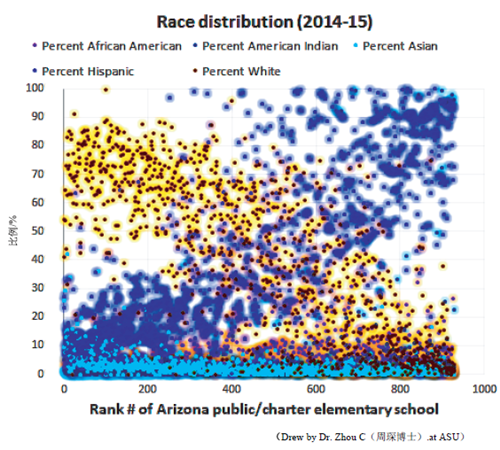

学区中产阶层化的发生毫无疑问直接源于外部中介机构的市场营销和投机行为,以及间接依赖于富裕家庭自我身份认定和向上流动需求的推动。这印证了巴特尔和罗宾逊(Butler and Robson,2003)援引布迪厄(Bourdieru andThompson,1991)的观点,教育对于谋求保持中产阶层身份地位是一种阶层再生产或身份认定关键社会场(social field)的策略。相对于更高等级的社会阶层,南京的中产阶层经济资本相对较少,但是对于其他社会阶层而言,其教育文化资本并不低,因此,这一现状刺激该阶层通过购买相对昂贵的学区房并迁入特定的城市区位而保证他们的子女具备中产阶层身份认定的前提条件,而非权贵群体将子女直接送至海外“藤校”完成阶层再造的策略。这一风险性决策类同于布雷吉(Bridge)在英国伦敦的研究发现,事实上,海外的中产阶层化群体都具有相对较低的经济实力,但是长于文化资本的特点。他们的中产阶层化历程以区分与周边社会群体和社区的目的,就是凸现自我独立社会地位的社会化过程(Ley,1986; Zukin,1987;Bridge,2001)。总体而言,考虑到中产阶层寻求未来社会地位和形成顺利的文化再生产的惯习(habitus),迁入名校学区是一个理性的选择,但是,制度性干预,特别是1996年的学区制度的逐渐实施,将教育供给的社会化路径变革为一个地理的问题——有限的居住地的地理区位直接决定入学权。这一导向将城市区位与教育供给联系起来,与早先巴特尔和罗宾逊针对伦敦的研究结果呈现一些可比的共性(Butler and Robson,2003)。正是此类富裕的家庭为了维系阶层社会地位所需的文化资本,造就了学区中产阶层化这一现象——虽然这一教育驱动的中产阶层化现象下具有一定地方特色或东方文化背景,但是笔者在北美大温哥华地区、伦敦地区,以及其他一些北美亚裔聚居区也发现了这一类似现象(图3)。

图 3 美国Arizona 州不同族裔的择校现象

本文的研究关注两个问题:首先,探求南京内城社区邻里变迁的本质。在此,我们揭示了根植于单位制空间的学区范围是一个吸引富裕中产阶层家庭迁入的关键要素。其后果极易产生了一种表象的矛盾:一方面是高昂的房价,另一方面是破旧的邻里社区和住宅。其次,这涉及富裕中产阶层家庭采用短期或暂支迁入内城社区的策略以确保子女的教育,进而提高他们未来的职业导向,最终维系家庭身份地位所需的文化资本。

本文探求的现象与常规的中产阶层现象密切相关,但是它强调学区中产阶层化不仅涉及置换(displacement)和阶层转换事实、资产投机和邻里变迁,而且也包含了不通过房产的翻修而达到文化资本和地产交换价值增值的过程。在此,此研究选取常规的视角——强调中产阶层化研究与内城阶层转换之余,开辟了分析中小学生这一潜在的中产阶层化群体,而非传统的青年专业人士群体的分析对象。

学区中产阶层化现象的多重解读

在20 世纪60 年代研究初期,中产阶层化局限于内城蓝领工人阶层旧住宅被置换为相对富裕的中产阶层的社会空间现象(Hamnett, 1991)。但是斯密斯(Smith N.)则强调中产阶层化必须探及城乡景观变迁的阶层再生产过程以及关键的时间空间转换分维(Smith,1996)。籍此,这一研究转型的基础上,中产阶层化研究渐入佳境,逐渐与全球日益高涨、日趋多样化的城市结构转型以及日趋壮大和多样化的全球中产阶层社会化向融合。因此,本文谈及笔者和合作者对于这一中产阶层化研究进一步转型的理解和概念延伸,至少涵盖经典的中产阶层化研究的四个核心要素——对原社会邻里居民的置换,社区阶层转换,获取或维持中产阶层再生产必须的文化资本、利用房产租差(rent-gap)谋取利润,以及提高地产交换价值。这几个特征与经典的中产阶层化五个研究共识相互交织:当发生原社区居民(被迫)置换于谋求子女教育的、富裕的后来者事实之后,必然导致邻里社区因为阶层构成变化而触发的社区变迁。这就使得学区中产阶层化成为中产阶层化的一个耀眼的变体。

中产阶层化主体的活动,如巴特尔和罗宾逊(2003)所言,“涉及居住、就业、消费以及教育四个社会场所”;但是其中的教育场所在相关中产阶层化研究文献中较为少见。少量的相关文献中鲜有谈及择校对邻里阶层再生产的影响。这一影响在早期中产阶层化因果分析研究中很少直接关注,雷(Ley D)更多强调教育成就而非择校过程。只是近来的英国文献中,才将教育引发的中产阶层化研究引入相关学术视野中。巴特尔和罗宾逊和布雷吉开始探索学校教育与中产阶层家庭区位选择的决策问题,并将之置于布迪厄的“惯习”(habitus)概念之内(Thiem, 2009)。他们的研究表明相对于Bristol 此类地方城市而言,伦敦作为一个国际都市可以提供更多的居住邻里与教育的区位选择。因此,巴特尔及其同僚可以探求东伦敦或英格兰南部富裕家庭择校对于邻里社区及阶层再生产微妙而广泛的影响。在北美李普曼富有洞见地分析了低收入家庭介入芝加哥混合收入社区对后者学区的破坏性解构,而德塞纳则指出因为中产阶层家庭的择校强化了纽约布鲁克林(Brooklyn, New York)公校的隔离现象。

在此,本文用于揭示学龄家庭父母的选择对社区邻里的影响。但是,这不仅局限于关注城市空间变迁的本质,而且关切中产阶层在他们生命周期内的关键时空节点的决策,迁入或迁出中产阶层化场所等的生活历程变化。诚然,斯密斯和赫特相关学生化(studentification)的概念忽视了生活历程研究之于中产阶层化研究的意义。事实上,他们把学生视为“中产阶层的学徒”(apprentice gentrifiers),他们在地方城市求学进而触发中产阶层化社区邻里。学区化中产阶层化与学生化,后者关注地方社区被学生化转化为学生租赁主导的邻里社区。前者与主流中产阶层化现象有诸多交集,后者则显示更多的另类特征,是主流中产阶层化概念、现象、本质的延伸。固然,他们之间亦然存在一些共同特征,它们都没有展示翻修地产的意愿。事实上,斯密斯和赫特指出,学生化可以导致邻里社区的退化。

相对于英国地方城市内有限的家长选择而言,拥有近800 万人口的南京只能与伦敦这样体量的大都市比较研究。后者具有不同品位的中产阶层化社区可供选择、比较。事实上,家长的决策取决于学校质量、招生的名额,因为前者可以决定家庭将来的社会地位和文化资本的积累。但是,南京与伦敦的差异可能甚于类似性。在伦敦,相应完备的教育分区法律制度保障了中产阶层家庭空间流动具有多重选择可能,父母可以在教育水平和文化、经济资本之间的平衡做出更多选择(Butler and Robson, 2003);相对而言,中国大城市教育的分区的探索性改革仍然有待改良,籍此,只有入住学区才能进入特定的学校。

事实上,优质教育资源一直滞留在内城地区,广大的新兴郊区和新城缺乏教育资源的配给,尤其是优质教育资源,这是地方化(decentralization)背景下中国城市与郊区空间生产(production of urban and suburb space)与公共消费补给严重脱节的诟病之一。

当中国内城经历广泛的再城市化,特别是20 世纪90 年代的中国沿海城市都首先陆续经历过类似的新建中产阶层化历程——大量的破旧工人阶层单位社区被拆建,以便加快资本循环和推进快速经济结构转型。籍此,伴随着大规模内城再发展与显著的社会空间变迁,政府主导的中产阶层化从沿海发达地区拓展到广大的中西部发展中地区,其结果就是导致大量的内城贫困社区的置换和新兴的新建中产阶层化(new-build gentrification)社区的崛起。如笔者如下的观点所及,置换(displacement)也是学区中产阶层化现象的重要过程特征。而且不仅如此,它是一种有异于新建中产阶层化的就地中产阶层化过程,但是它又与上海新天地、南京1912、北京胡同大院等传统的内城中产阶层化的美化建筑环境实践与迥然不同。

此外,比较何深静等(2011)在英语语境下的广州的学生化(studentification)研究。她们认为置换不是学生化的后果,更多是低收入农民通过出租房产给学生而获益的手段。事实上,无论英国还是中国,学生化都只能部分涉及中产阶层化推动邻里社区社会阶层再生产的社会空间过程。

总而言之,尽管中产阶层化研究的文献很多,但是探求通过内城居住区位变迁而择校与延续中产家庭文化资本或提升文化品位的关系研究甚少。这一教育引导的中产阶层化现象研究不仅在中国,也在欧美研究中鲜有见诸文笔。

本文由王芳摘编自吴启焰著《大城市居住空间分异研究的理论与实证研究(第二版) 》(2016年6月)第11章,内容有删节。

ISBN 978-7-03-047799-6

《大城市居住空间分异研究的理论与实证研究(第二版) 》是国内首部系统研究城市居住空间分异的专著。在第一版理论分析城市居住空间分异特征、机制、模式,以及以南京为例的实证基础上,做了相当的修正和补充。第二版增添了基于居委会尺度的南京内城社会空间分异以及学区中产阶层化研究(jiaoyufication)的内容。本书适合从事城市社会研究、城市规划研究,以及城市地理研究的专业人士及教师和学生参考使用。

一起阅读科学!

科学出版社│微信ID:sciencepress-cspm

专业品质 学术价值

原创好读 科学品味

https://m.sciencenet.cn/blog-528739-994210.html

上一篇:《中国科学:生命科学》与华人生物学家协会合作正式启动

下一篇:《中国科学:信息科学》出版“生物分子网络分析与应用”专题