博文

选题的前沿性与先进性:导师—课题—学生

||||

从教多年,指导学生多年,虽没有什么成果,也没有培养出什么高水平的徒弟,但确有些心得。这是平时与学生讨论课题的前沿性与先进性时经常表露的观点,不妨说出来与大家讨论,慎重参考,以免误导。

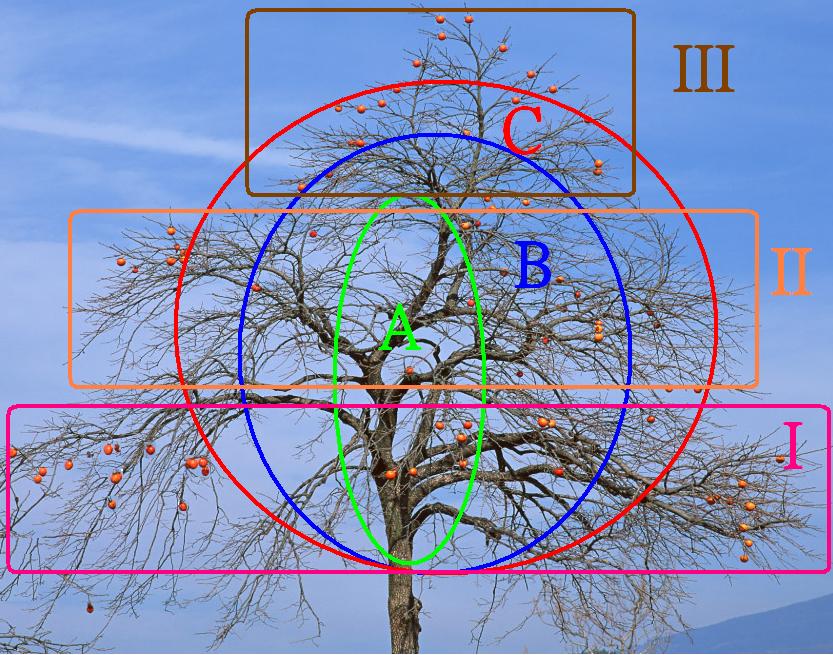

我们以一颗结有果实的树来作比方。近同心圆分布的圆形或椭圆形A、B、C区代表导师群,纵向代表地位高低与个体水平,横向代表研究领域的广博与深入程度。上中下高低不同的长方形I、II、III段代表学生群,面积大小代表了人数的多少,上中下代表了学生的水平与能力。分布于整个树冠不同部位的果实就是课题或可能获得的成果——导师与学生之间的纽带。

A区(中心绿色椭圆形)导师——仅仅围绕在主树干周围,既表示这个群体,又表示个体。瘦瘦的椭圆形正说明对这个群体的人不是太多(如果太多就彻底废废喽);也说明个体,即使不属于不学无术型,也只能是一知半解型——其实基本上就是一些误人子弟的家伙。当然这个群体在高中低档水平的研究领域都有,相对来讲高水平领域少些。这个群体的导师帮学生选课题也基本是围绕着主树干,甚至学生自己选题,所以成果很少。但偶尔有学生有作为者也可能取得一些可喜的成果,如图所示的确有几个果子,有的甚至很甜的。还有另外一个就是这个A区在整个树冠的中央,俺就不深入解释了,大家意会吧。处于I段的学生,你们必须努力了,因为你们的导师不会给你们带来任何真正有价值的东西,只有靠自己拼搏;而处于II段的学生,可能水平较高、所处位置较高,如果努力不够,真正的收获可能最少,如图A与II的交集中只有2个果子,而A与I的交集却有6个果子。处于III段的学生几乎不会碰上这个群体的导师,如果真的遇到你会郁闷的,可能终日唉声叹气,最后不是走人就是一事无成。

B区(蓝色近圆形减去绿色椭圆形)导师——这个群体人员大大增多,既有广度(高于A区)又有深度(肥于A区),已经延伸到第三级、第四级枝干了,绝大部分有责任心、有一定水平的导师都属于此区。遇到这个群体的学生,将来可能是最有出息的,而且也是成才最多的。导师足可以把你们领上路,“师傅领进门,修行在个人”嘛。只要刻苦、勤奋、努力,无论处于哪个段,都会有不菲的收获。处于I段,导师已经指明方向,通过自己的努力选择前沿性课题并解决之,更有成就感;处于II段,导师既渊又博,学生具有较高水平,导师学生相得益彰,不出SCI都说不过去;处于III段,虽然导师相当于你们来讲可能“稍嫌不够”,但这样也为“青出于蓝而胜于蓝”提供了最基本的前提条件,“长江后浪推前浪”,估计“后浪的你们一定会把导师拍在沙滩上”。研究出一些CNS,成就了自己也成就了含辛茹苦培养你们的导师应不在话下。

C区(红色圆形减去蓝色圆形)导师——这个群体无论所处水平高低,研究课题都已经触及前沿问题,反映研究课题的深度或时间久远。大家可以怀疑这个群体中导师的科学研究水平,但不要怀疑他们培养学生的能力与责任心。I段学生,虽然研究的课题不一定很时髦,但是在导师帮助下选定的课题应该属于前沿性的。这部分学生虽然很多,但出于该段的导师比较少,所以往往出现学生“扎堆儿”的情况。处于I段的学生也不必失望,你已经学会科研的思路与方法,将来机会成熟完全可以摘取顶端的果实,而且这里获得的果实有时也是挺甜的。II段学生,你的水平已经属于比较高,只管努力吧,在导师帮助下选定的课题既具有高度也具有前沿性,只要按部就班做出来就是SCI成果,如果幸运的话,搞个CNS也不是不可能的。III段同学,你们已经站在最高的树顶上,又有强有力导师的帮助与保证。当然你们大多数可能已经不满足于CNS,而且要超过自己的导师。其实这就对喽,因为你们已经站在了巨人的肩膀上了。

同学们,无论你处于哪个段,也无论你能否遇到名导师、好导师,如果想有成绩、作为,就一定要把握住自己。遇到名师是你们的幸运,即使没有遇到好老师,也一定要做一个好学生!

https://m.sciencenet.cn/blog-55745-416541.html

上一篇:强烈建议科学网增设一个“女性/女人”系统分类

下一篇:中国发展这么快,难道都是人才的功劳?