2016年10月04日 19:09

来源:科学网

北京时间10月4日下午5点45分,2016年诺贝尔物理学奖揭晓,三位英美科学家David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane,J. Michael Kosterlitz获奖。获奖理由是“理论发现拓扑相变和拓扑相物质”。其中,David J. Thouless独享一半奖金,F. Duncan M. Haldane与J. Michael Kosterlitz分享另一半奖金。

David J. Thouless,1934年出生于英国贝尔斯登,1958年从美国康奈尔大学获得博士学位。目前为美国华盛顿大学荣誉退休教授。

F. Duncan M. Haldane,1951年出生于英国伦敦,1978年从英国剑桥大学获得博士学位。目前为美国普林斯顿大学物理学教授。

J. Michael Kosterlitz,1942年出生于英国阿伯丁,1969年从英国牛津大学获得博士学位。目前为美国布朗大学物理学教授。

他们揭示了奇异物质的秘密

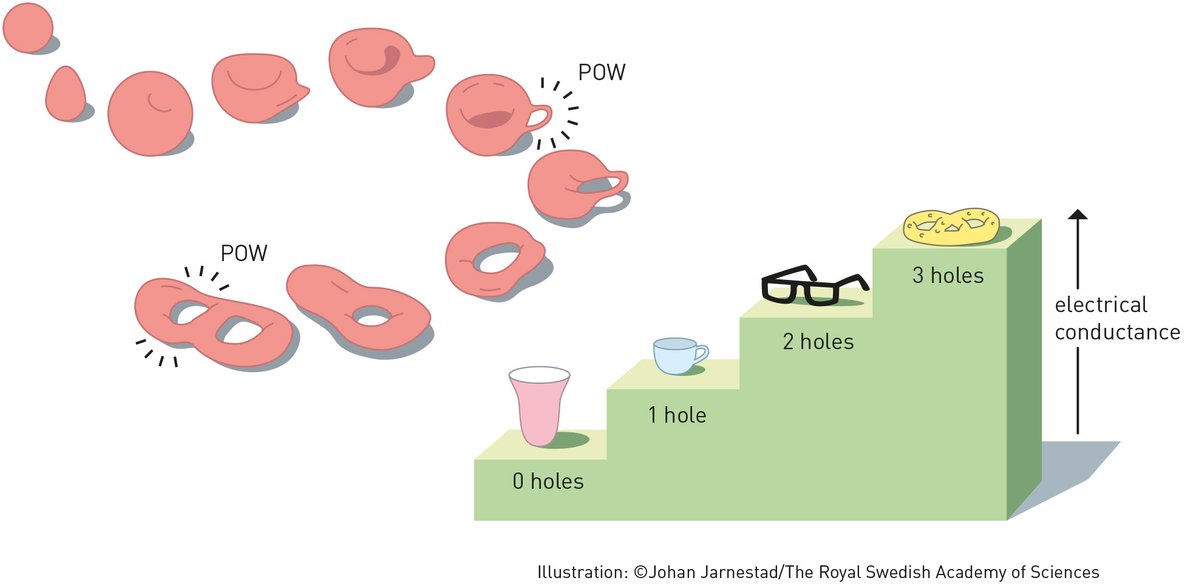

获奖者打开了一个未知的世界,物质可以以一种奇怪的状态存在,他们利用先进的数学方法来研究不同寻常物质状态,如超导体、超流体或磁膜等。由于他们的开创性工作,许多人希望未来这种研究将会对材料学和电子学产生革命性影响。感谢他们出色的工作,如今,人类对物质的新奇相态的研究正在展开,材料科学和电子学的未来应用前景充满希望。

拓扑是数学的一个分支,它描述物质逐步改变的属性。

决定性的发现是三位获奖者使用了物理拓扑的概念,给他们后来的发现起到了决定性作用。

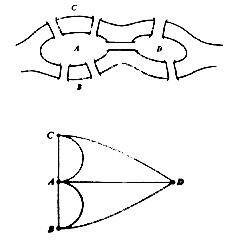

拓扑学(topology)是研究几何图形或空间在连续改变形状后还能保持不变的一些性质的学科。它只考虑物体间的位置关系而不考虑它们的形状和大小。拓扑英文名是Topology,直译是地志学,最早指研究地形、地貌相类似的有关学科。几何拓扑学是十九世纪形成的一门数学分支,它属于几何学的范畴。有关拓扑学的一些内容早在十八世纪就出现了。那时候发现一些孤立的问题,后来在拓扑学的形成中占着重要的地位。

三位科学家采用拓扑学作为研究工具,这一举动在当时让同行感到吃惊。在上世纪70年代早期,当时的理论认为超导现象和超流体现象不可能在薄层中产生,而Michael Kosterlitz 和David Thouless推翻了这一理论。他们证明了超导现象能够在低温下产生,并阐释了超导现象在较高温度下也能产生的机制——相变。