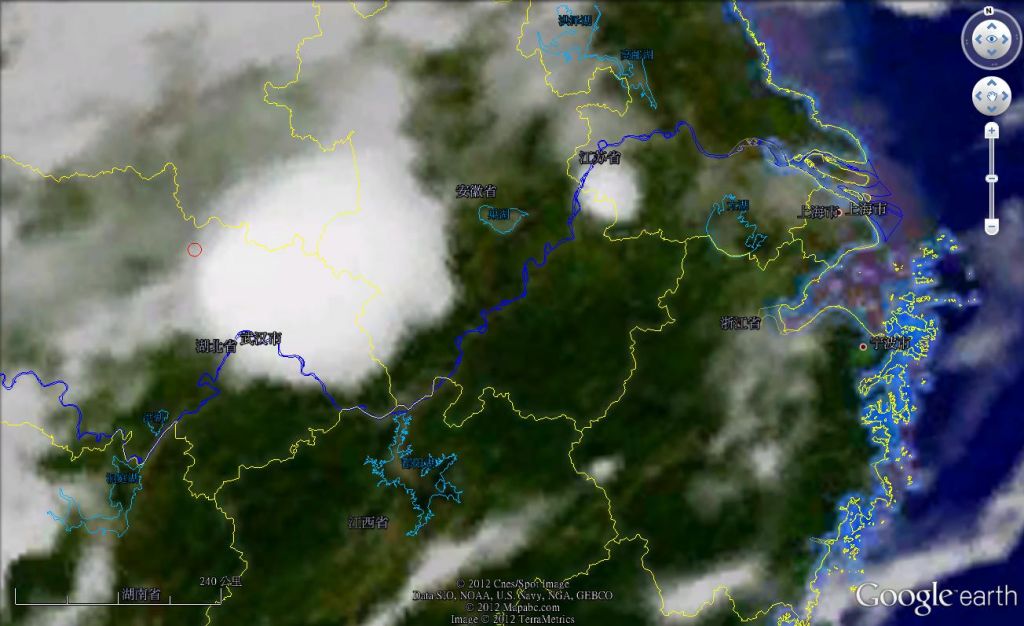

昨天上午,在华中大别山及其两侧的湖北省东部和安徽省西部出现了一次暴雨天气过程,我们首先来看看这次暴雨天气过程的卫星云图:

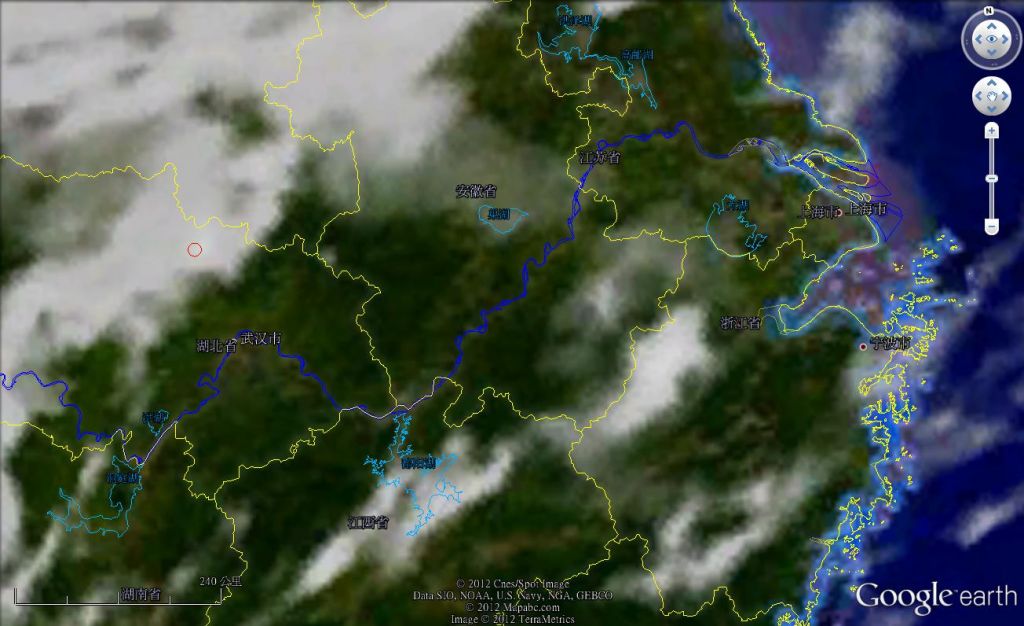

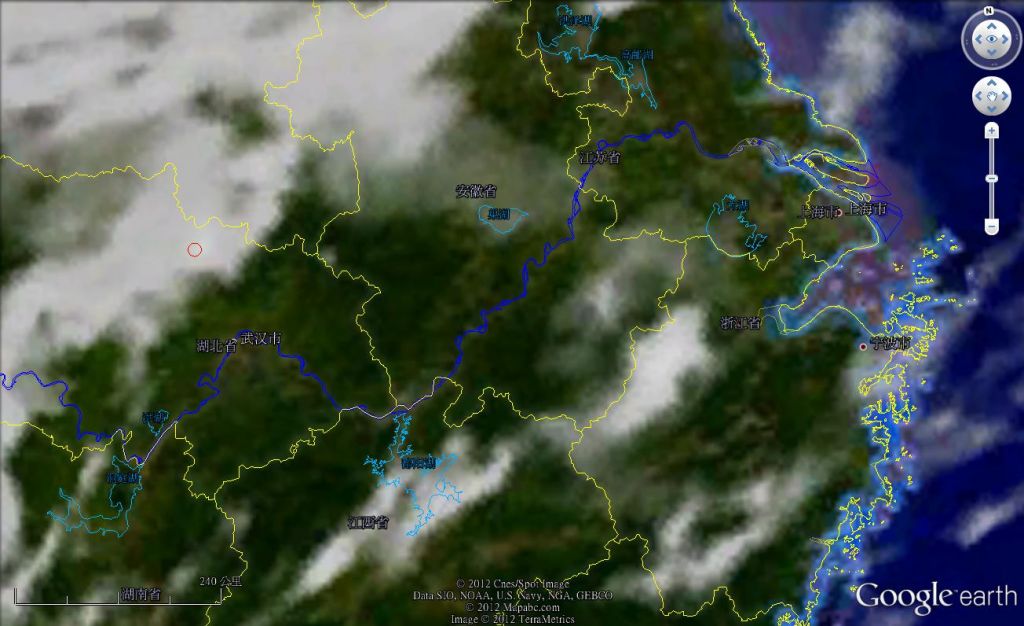

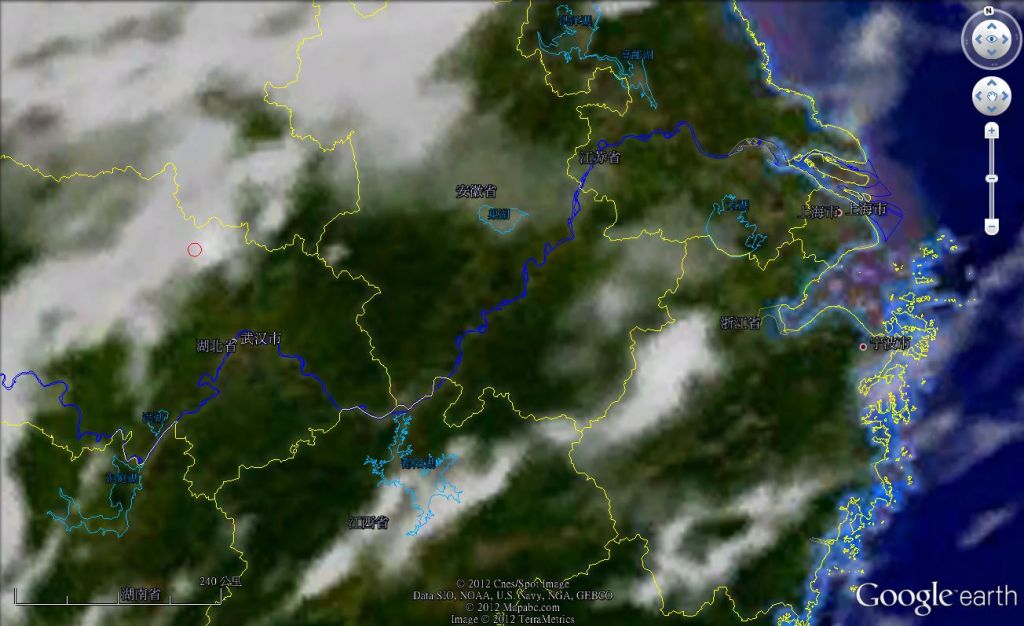

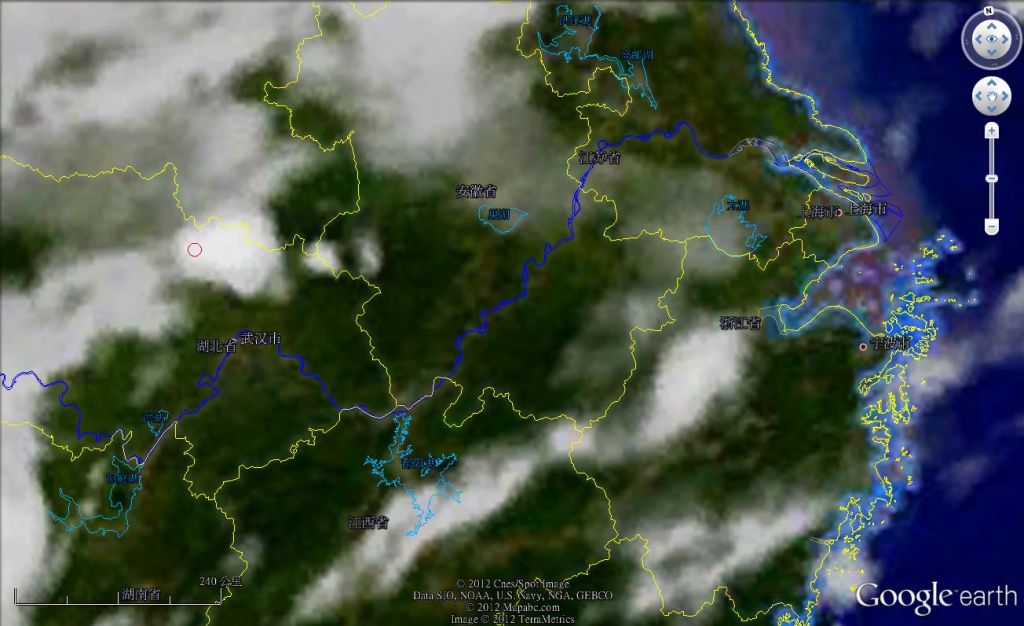

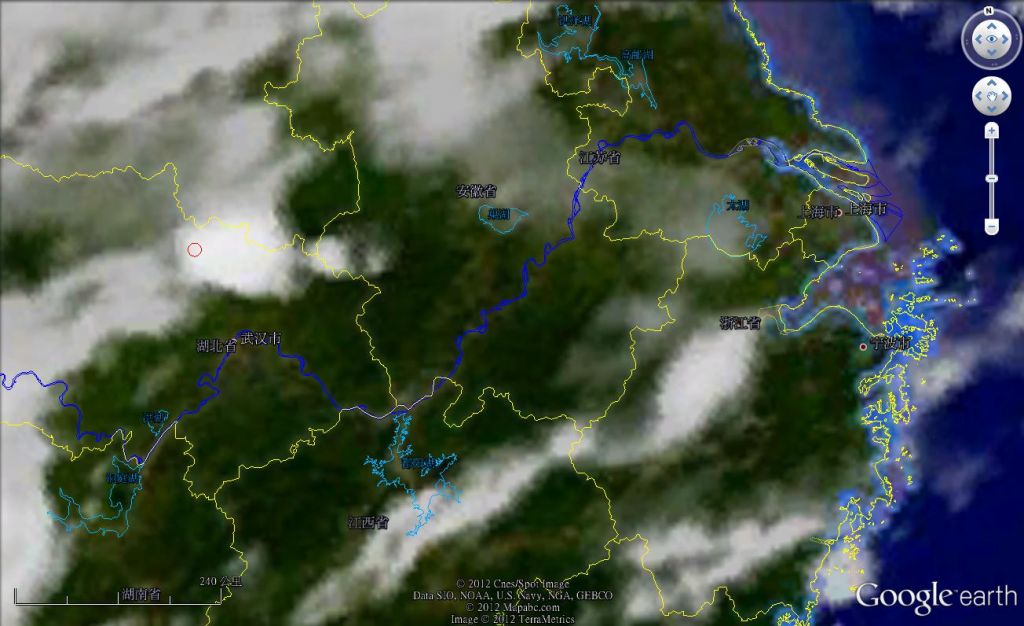

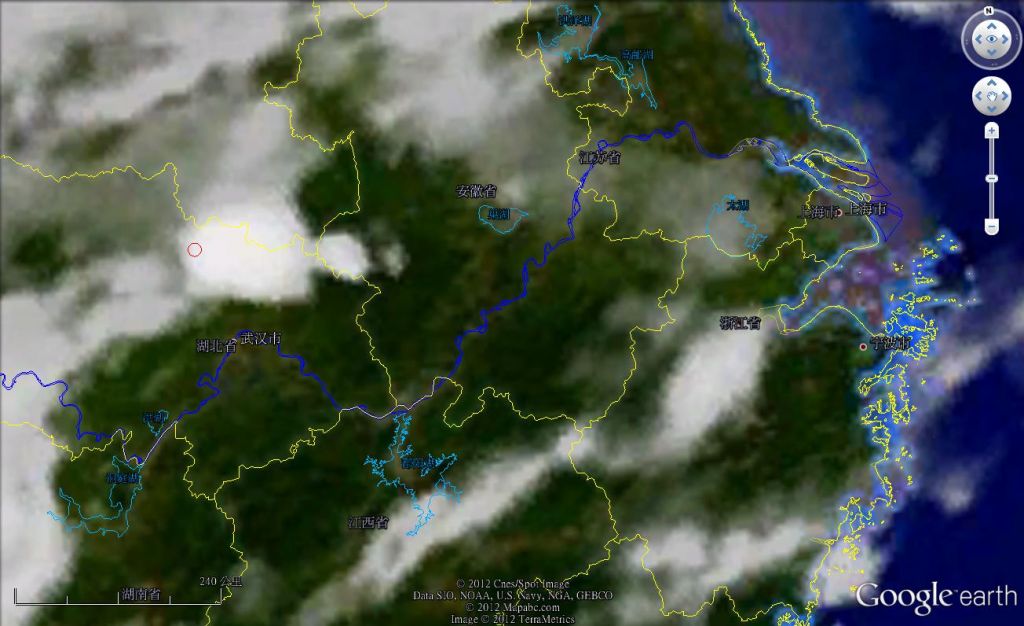

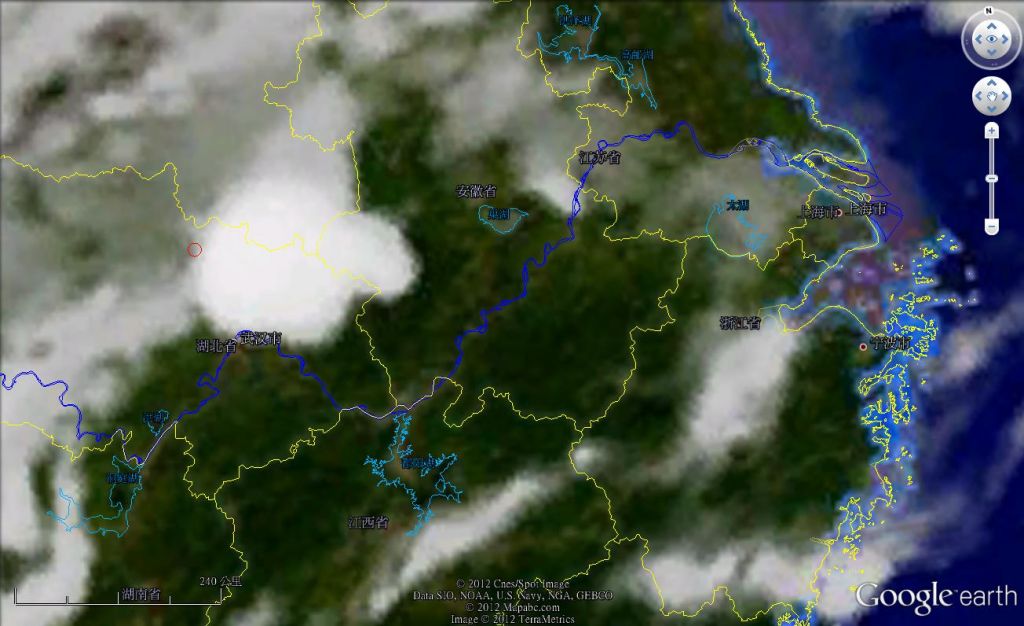

2012年7月12日1时15分,我们可以看到一片白云从湖北省中部往北东方向飘向河南与安徽,注意观察红圈所在位置云图的变化,从此时开始,红圈所在位置云层增厚,形成浓厚云团,气象界称之为积云,随后,积云向东不断扩展,到中午已发展成为笼罩湖北中东部、安徽南部和江西北部的大型暴雨天气系统。

2012年7月12日1时15分风云2号卫星云图

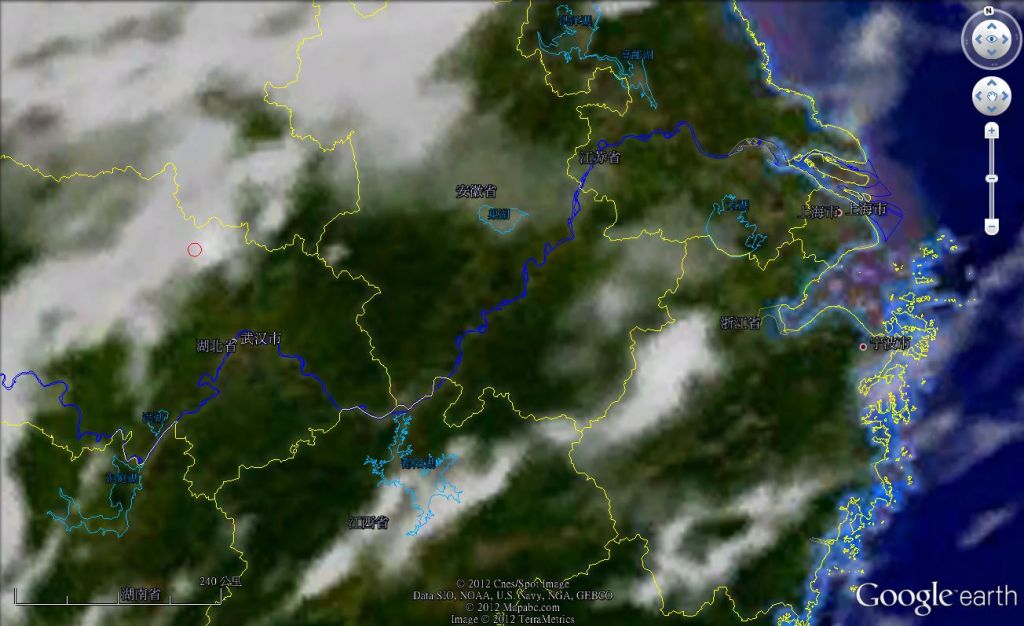

2012年7月12日1时30分风云2号卫星云图

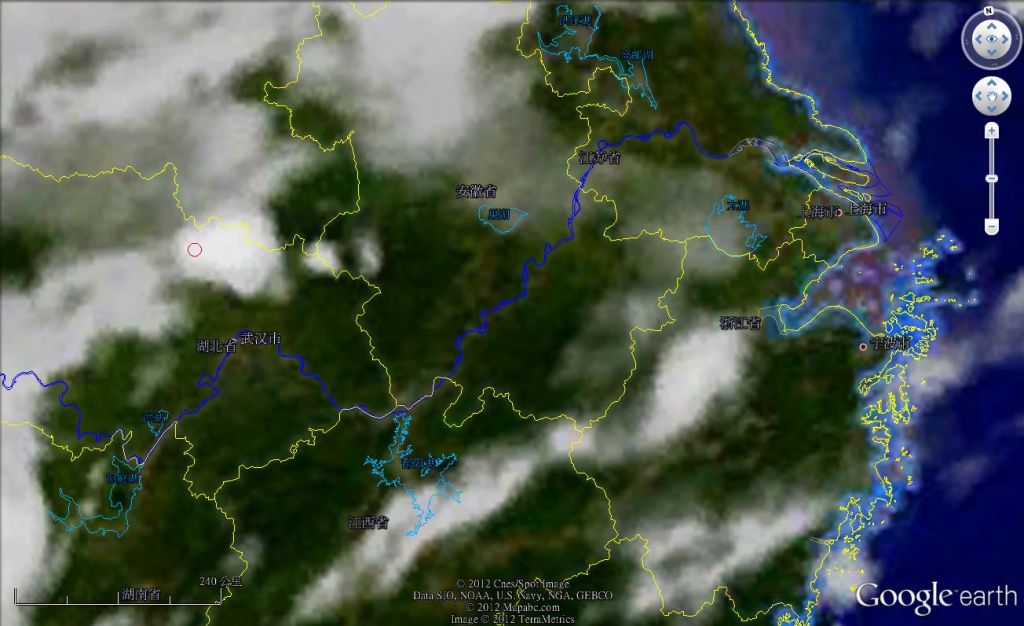

2012年7月12日1时45分风云2号卫星云图

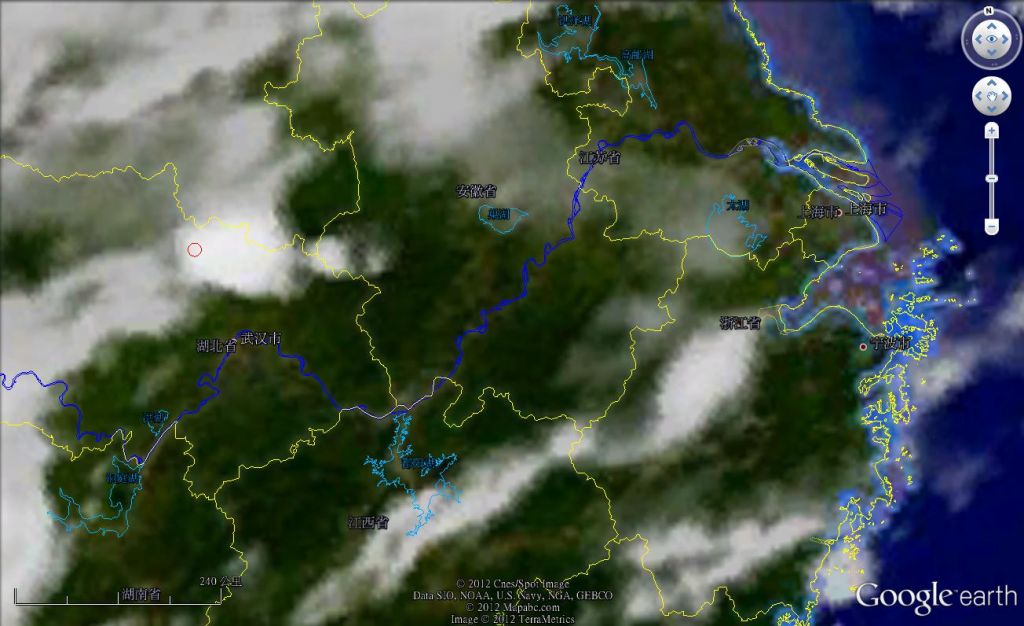

2012年7月12日2时15分风云2号卫星云图

2012年7月12日2时30分风云2号卫星云图

2012年7月12日2时45分风云2号卫星云图

2012年7月12日3时00分风云2号卫星云图

2012年7月12日4时00分风云2号卫星云图

2012年7月12日5时00分风云2号卫星云图

2012年7月12日6时00分风云2号卫星云图

2012年7月12日7时00分风云2号卫星云图

2012年7月12日8时00分风云2号卫星云图

2012年7月12日9时00分风云2号卫星云图

2012年7月12日10时00分风云2号卫星云图

2012年7月12日11时00分风云2号卫星云图

2012年7月12日12时00分风云2号卫星云图

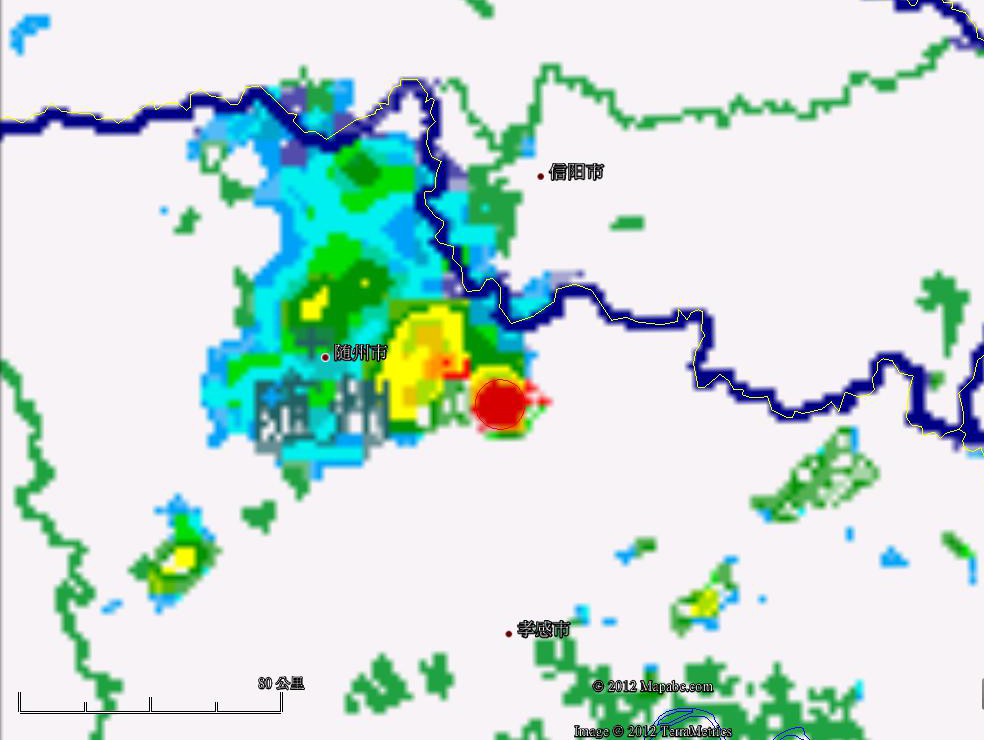

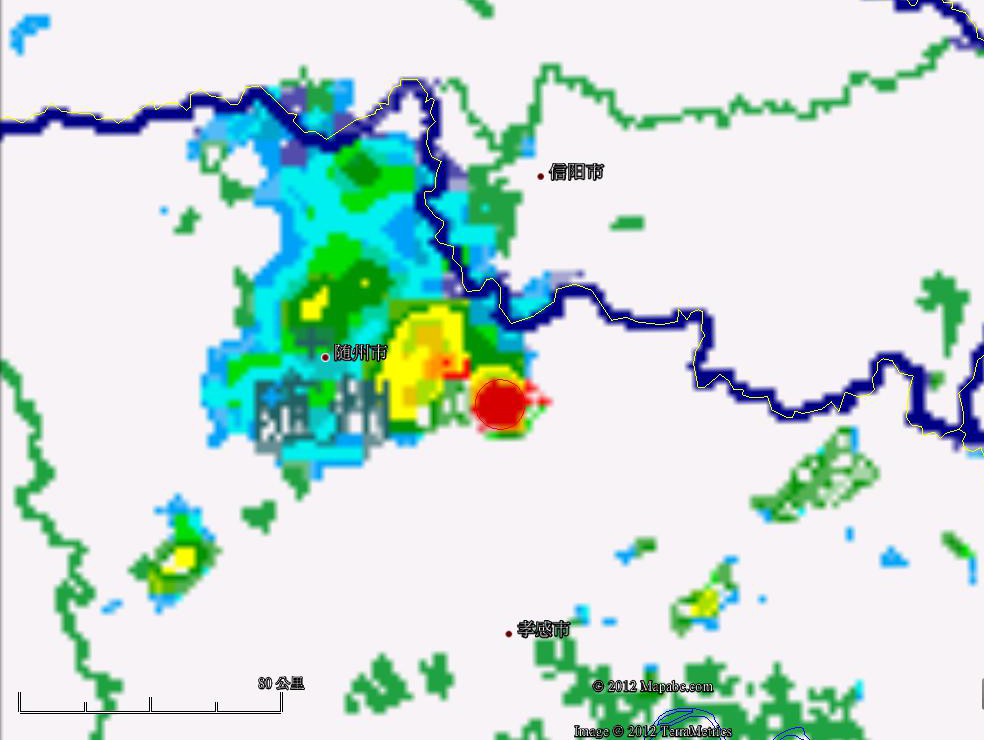

从云图展示给我们的积云形成过程我们可以看到,触发形成这个天气系统的初始动力在红圈所在位置。下面我解释一下这个红圈是怎么画出来的。下面的图是红圈位置的雷达图,这是监测降水分布的,红色区域就是暴雨出现的位置,我画的这个红圈就是2012年7月12日1时20分暴雨出现的区域。也是这次降水过程暴雨最早出现的区域。为什么这个地方会最先出现暴雨呢?

2012年7月12日1时20分雷达图象

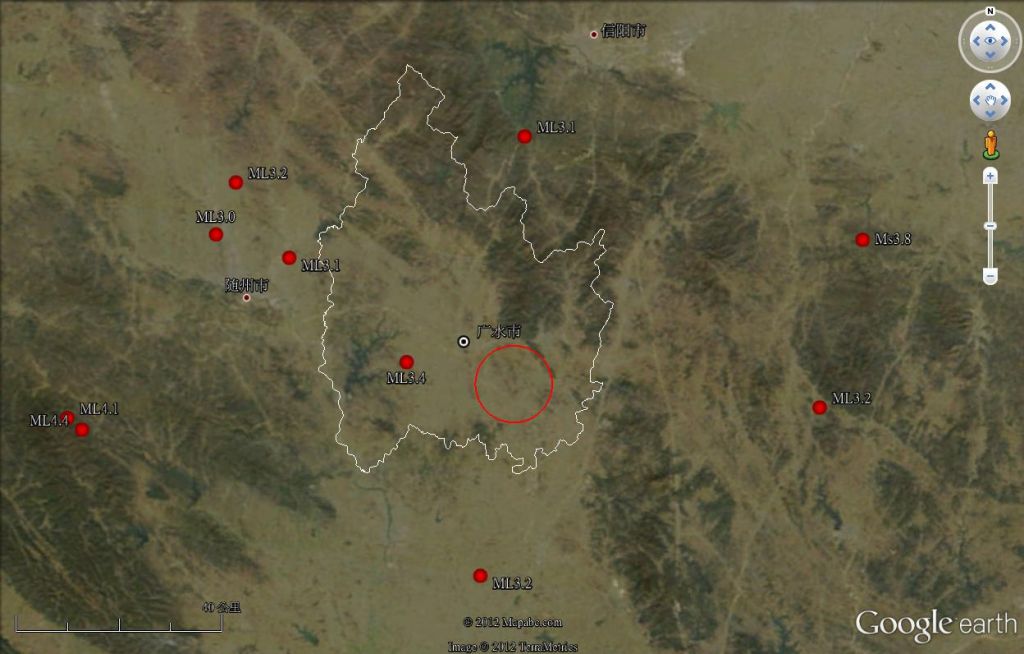

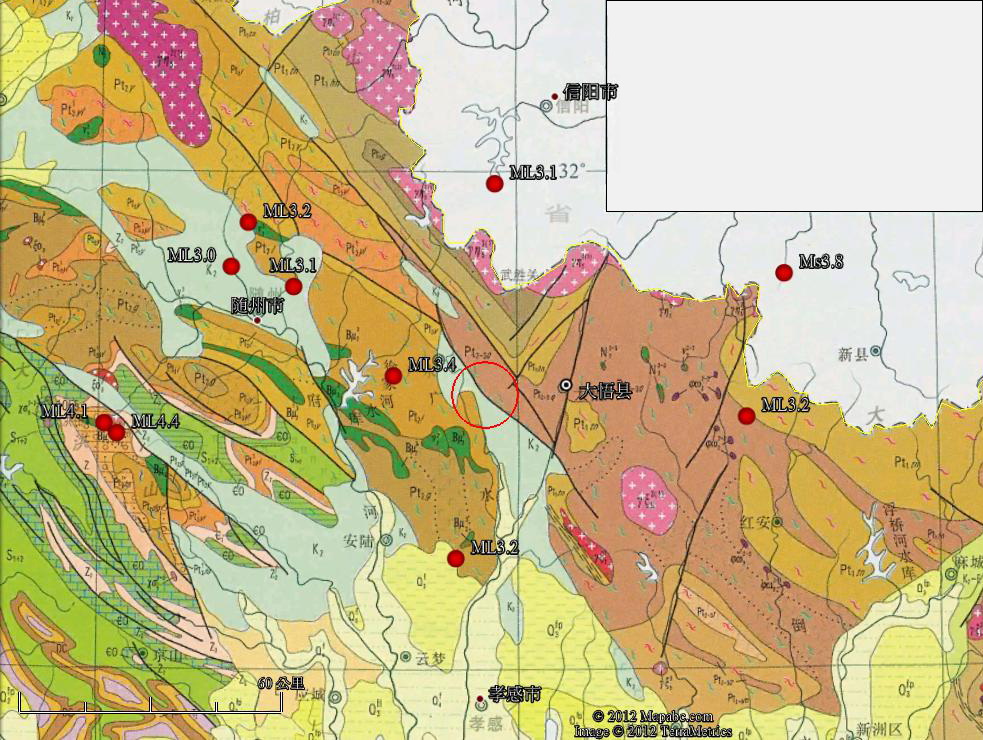

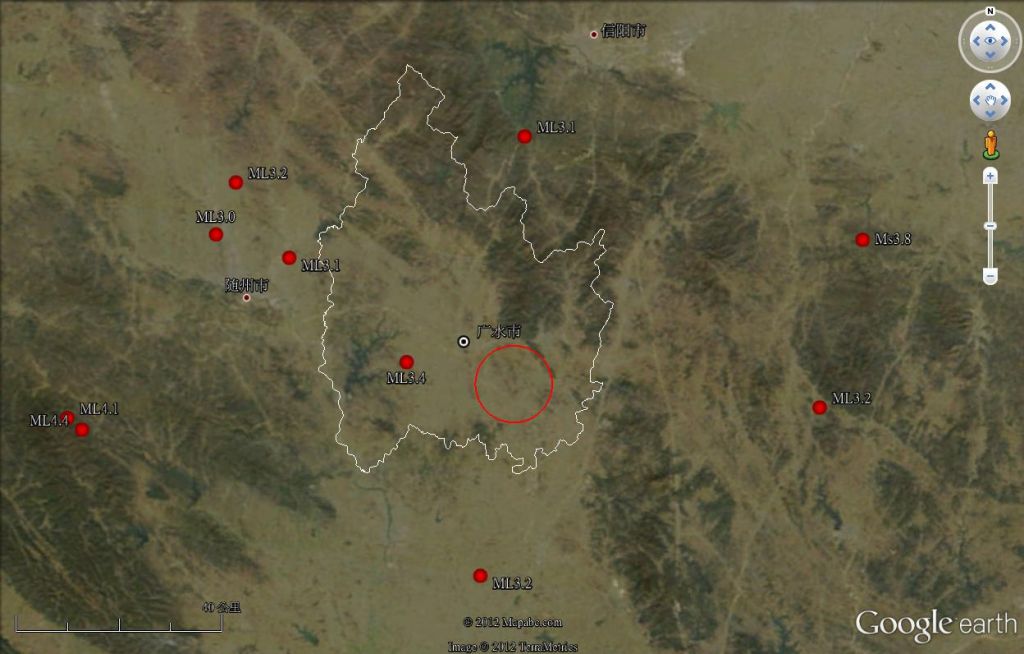

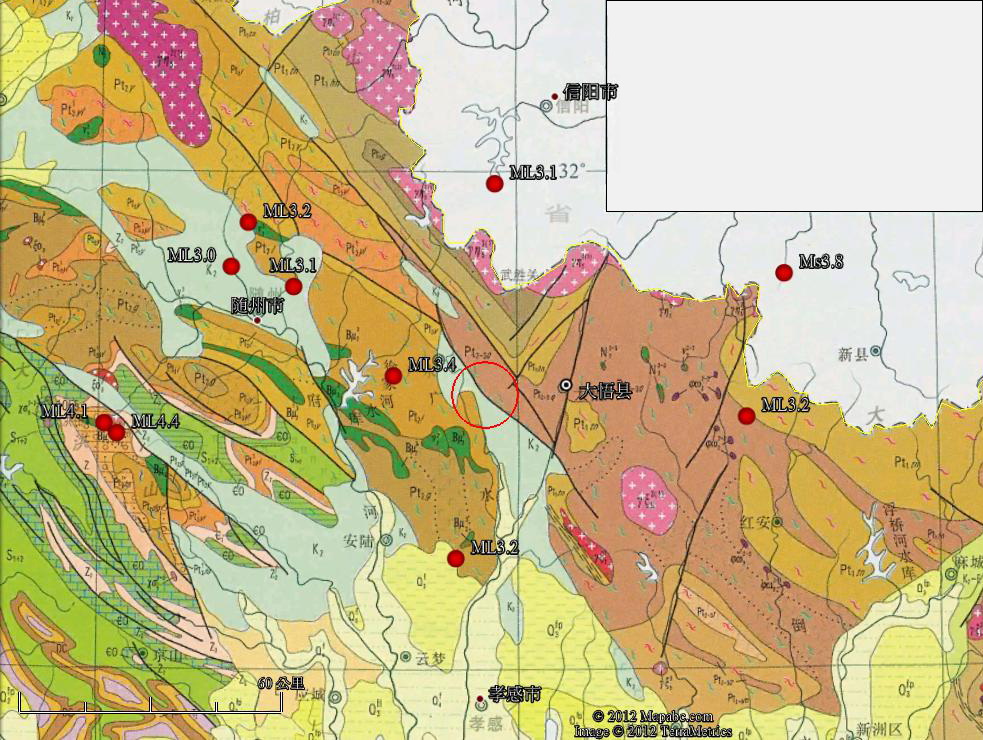

我们再深入讨论一下这个区域的特征。该区域位于湖北省随州市的广水市东南部,约160平方公里,地质构造上属于白垩纪的一个断陷带,1988年以来,周围已发生了10次3级以上地震,最大震级ML4.4级。仔细观察其地形特征,我们可以发现红圈的左上部边缘有一个近似圆弧的轮廓线,将这个近似圆弧的轮廓线套合成为一个圆-遥感地质学界将其称之为环形构造,与前面的红圈非常相似而且位置很接近。此次的暴雨天气系统是不是这个环形构造驱动形成的呢?

红圈位于广水市东南部,约160平方公里,红点为地震震中,旁边标注为震级。

红圈所在区域的地质特征

从红圈的左上部边缘我们可以见到一个近似圆弧的模糊边线

将这个近似圆弧的模糊边线套合成为一个圆(图中的白色圆圈)

我们知道形成降水需要满足三个条件,一是有充足的水气,二是空气中存在水气凝结的细微核心颗粒物,三是水气冷凝所需的低温。目前西南季风盛行,从印度洋上空带来了充足的水气,每天都可以看到大片的水气云团从空中飘过,第一个条件可以满足;而目前的空气污染比较严重,颗粒物浓度普遍比较高,第二个条件也容易满足。所以关键是第三个条件,怎么才能把天空飘过的水气温度降下来?

我们知道,对流层大气的温度是随高度而下降的,通常每升高1000米下降5-7摄氏度,这样把水气抬升到一定高度,就可以使水气凝结而形成降水。问题是如何把水气抬升上去呢?水气是与空气混合的气体,气体有一个特点,就是受热膨胀而上升,能否驱动水气上升的关键就是下垫面的热力状况。只要下垫面存在一个足够大的热场,即相对于周边地区温度明显较高的区域,就可以驱动大气上升运动,如果此时空气中有足够的水分,就可以形成积雨云,并发展成为降水天气系统。如果这个热场的威力足够大,就可以形成大规模的积云而产生暴雨。

因此,昨天华中地区的这个暴雨天气系统很可能是由广水市东南部这个环形构造的地热释放驱动形成的。

上一篇:

大规模发展风电会不会加剧全球变暖?下一篇:

谈谈旱-震关系