博文

有些九眼石是微生物岩

精选

精选

||||

几天前,有一位眼睛石微刊的朋友在微博里找我,希望我能帮忙揭开九眼石页岩的真正面纱。并愿意给我提供样品供切片研究,并希望我全程拍照记录。

在这之前,我从未关注过九眼石以及天珠等观赏石的信息。我工作期间主要从事鄂尔多斯盆地碎屑岩的储层研究工作,有时也跟着跑跑野外。尤其是参加鄂尔多斯盆地剖面地质图集工作以来,喜欢在野外寻找以往没太关注过的沉积现象,并喜欢对不同沉积现象通过宏观与微观相结合进行进一步探索。大约是在七年前吧,遇到一件事使我突然想要找个地方写点东西,就这样在女儿的帮助下我的地质静博客终于注册成功。七年里,我在这里尽情抒发着自己对工作、生活的感慨、情怀,向我的读者们分享自己工作中的一些新的认识或发现。结交了很多新的朋友,同时也使得一些博友误将我当成是岩石鉴定的“专家”,有什么他们不认识的岩石、陨石,就想寄给我,让我来揭开谜底。为了能给他们提供一点点的帮助,我只好答应试试看,但未必都能解开谜底啊。

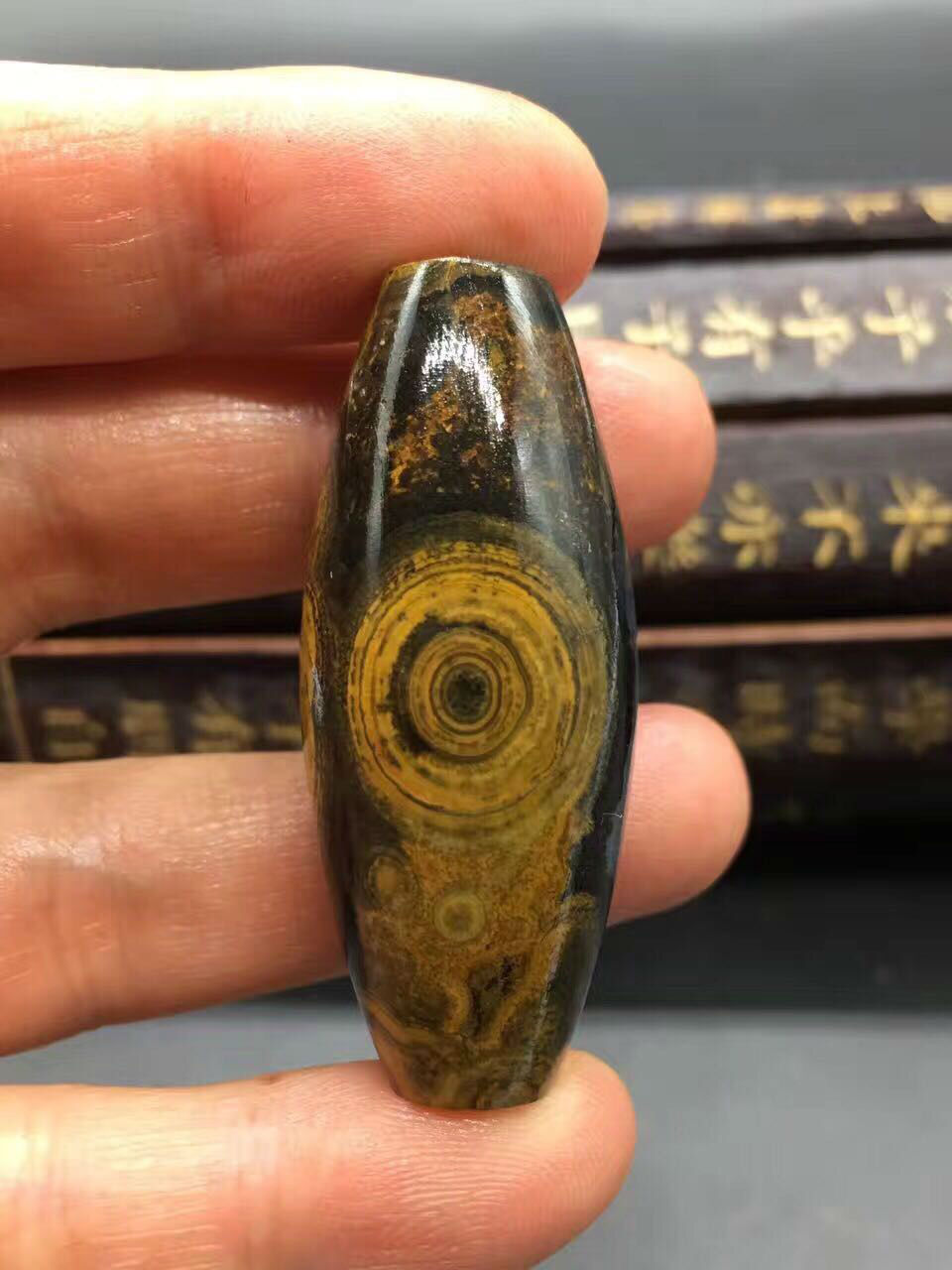

这位博友寄来的“九眼石页岩”标本很小,但硬度很大,经用磁铁简单测试,似乎没有什么磁性。从标本上可以看出岩石具球状及同心环带状结构,球体的核部呈圆形,由具生物结构的泥晶状“丝网”与充填于网格内的硅质、铁质等组成,硅质呈隐晶状,铁质在反射光下具黄褐色反射光,成分以赤褐铁矿为主,可见少量氧化残余的具金属反光的磁铁矿(?)以及有机质。球体外部为氧化铁圈层,球体之间由明暗相间的铁质与硅质纹层间互构成。最初怀疑可能是一种藻类生物,后经请教南京大学研究藻类的教授认为这不象是藻类。这种具明显生物结构的究竟是什么呢?要知道在显微镜下识别生物类型并不是一件简单的事情,要具备一定的生物矿物学的专业知识。为了能给岩石中的生物进行最初步的类型划分,我查阅的戴永定等主编的《生物矿物学》中的插图及图版,最终在菌层沉积的插图中看到与岩石中类似的结构。在《碳酸盐岩石学——颗粒、结构、孔隙及成岩作用》看到一种相对早期未分化的管孔藻(Solenopora)也与岩石中的微生物相似。

据《生物矿物学》中介绍,菌层沉积又叫微生物层状沉积,它包括由菌类形成的叠层石、层纹石、核形石以及葡萄石。它们主要是蓝细菌、其次是硫细菌和铁锰细菌等(特别是粘液鞘者),在某些低级藻类和真菌参与下,通过生物体内外的生物矿化作用和生物体和沉积物上的生物化学沉淀作用,以及对沉积颗粒、生矿粒和簇的物理圈捕和粘结作用而成。根据与菌层沉积体形态对比,九眼石中的菌层沉积形态可能属于球状菌层。球状菌层又称核形石或称菌包粒。在菌包粒中,把直径大于20mm者称为菌结核,2~20mm者称为菌豆,0.2~2mm者称为菌鲕。纹层大多为同心,但也有偏心;核心多为一个,但也有数个。球状菌层一般简单,但有的复杂,由几个菌包粒复合而成。按上面的分类,我们的菌包粒直径约10mm左右,可能属于具菌网结构的菌豆。菌网结构:指由两个以上方向排列的菌丝体交织成网。菌丝体已降解消失,只剩下含有机质高的菌泥晶集合体。网孔充填自生硅质或被铁质等矿物交代。

九眼石页岩中的矿物成分,在偏光显微镜下能够识别的有硅质和铁矿。据介绍,差不多有250种以上的矿物在现代藻席中生成,包括硫化物、碳酸盐、氧化物、氢氧化物、磷酸盐、硫酸盐和硅酸盐。富集的元素更是有25种之多。如在深海洋底微氧化环境下铁锰细菌形成的结核主要由铁锰氧化物和氢氧化物组成;在热泉和热烟囱附近,硫细菌(还原或氧化环境)形成的菌层沉积由金属硫化物或硫酸盐组成;在具上升洋流的大陆架边缘,放线菌和蓝细菌等菌层可以由磷酸盐组成;在盐湖边缘,盐杆菌目菌层沉积可由白云石和石膏组成;在河流两岸,菌层沉积由碎屑岩组成;在泥炭沼泽地可由有机质粘土组成。在古代,菌层沉积不但广泛存在于灰岩和白云岩中,而且也赋存于硅岩、磷块岩、铁岩、锰质岩、有机质岩、蒸发岩,甚至黄铁矿等硫化金属矿和泥岩、砂岩中。只有在硅质岩和磷质菌层沉积中,细菌遗迹保存较好。铁细菌和硅细菌的菌层主要发育在距今16~25亿年的岩石中。

经过上述资料判断,博友寄来的九眼石页岩并非是页岩,应该是微生物成因的硅铁质岩,岩石可能产自古元古界地层中,岩石中均分布有具丝网结构的微生物。岩石的“眼睛”由硅质为主组成,“眼睛”周围的同心圈层由微生物与铁质、硅质间互组成。

在网上搜索到关于九眼石页岩的成因说法也各不相同,甚至让略懂点地学知识的人看着有些混乱。大部分的解释是:九眼石页岩属于沉积岩之一种,主要由黏土固结而成的薄页片状岩石。九眼石页岩为一种含玉质及玛瑙和晶体矿成份的沉积岩,有极强的磁波,有天然形成的规则图案,以眼球形为主,辅以三角形、四边形等。或是说:九眼石页岩石一般为戈壁红碧玉、戈壁黑碧玉质地,也有的是戈壁碧玉和玛瑙或者水晶的共生体。有家网站在介绍九眼石天珠形成过程时写到:在漫长的岁月里,沉积在玛瑙表面的黏土,经过千万年的压力和温度变化,变的越发坚硬并渗入其中,经过地下暗河的冲洗和其他元素的侵蚀,皮壳上形成了很多色彩亮丽,颜色对比度强,图案精美的金钱多眼纹路,当地人俗称“金钱石”、“天眼石”。地表发现的主要由黏土结固而成的薄页片状岩石居多,体形较小。地下发现的多包裹于玄武岩中,形状多为椭球形、球形、半球形或与玛瑙共生为不规则形状。这里提到的“金钱石”经查是叠层石,而“天眼石”则可能是指玛瑙或玛瑙质的杏仁体。也就是说,不同的天珠,可能会有不同的成因。

一块小小的“九眼石页岩”薄片的鉴定,远比鉴定我熟悉的砂岩薄片复杂很多。在偏光显微镜下对细粒矿物的识别本来就是有局限性的,更何况岩石中含大量不透明矿物。对不透明矿物的准确判识需要在矿相显微镜下进行,或需进行岩石X衍射分析来确定。因为看似相似的反射光下,可能不止一种金属矿物。对于岩石中微生物类型的识别或许要在电子显微镜下进行观察鉴定,凭偏光显微镜以及搞砂岩薄片鉴定的我更无法达到专业水平。所以,我的这个鉴定结果仅供九眼石爱好者参考。

1 博友收藏的九眼石页岩标本。很显然,所谓“九眼石页岩”并非是页岩

2 博友收藏的九眼石页岩标本

3 这块是博友准备寄过来让我切片的标本

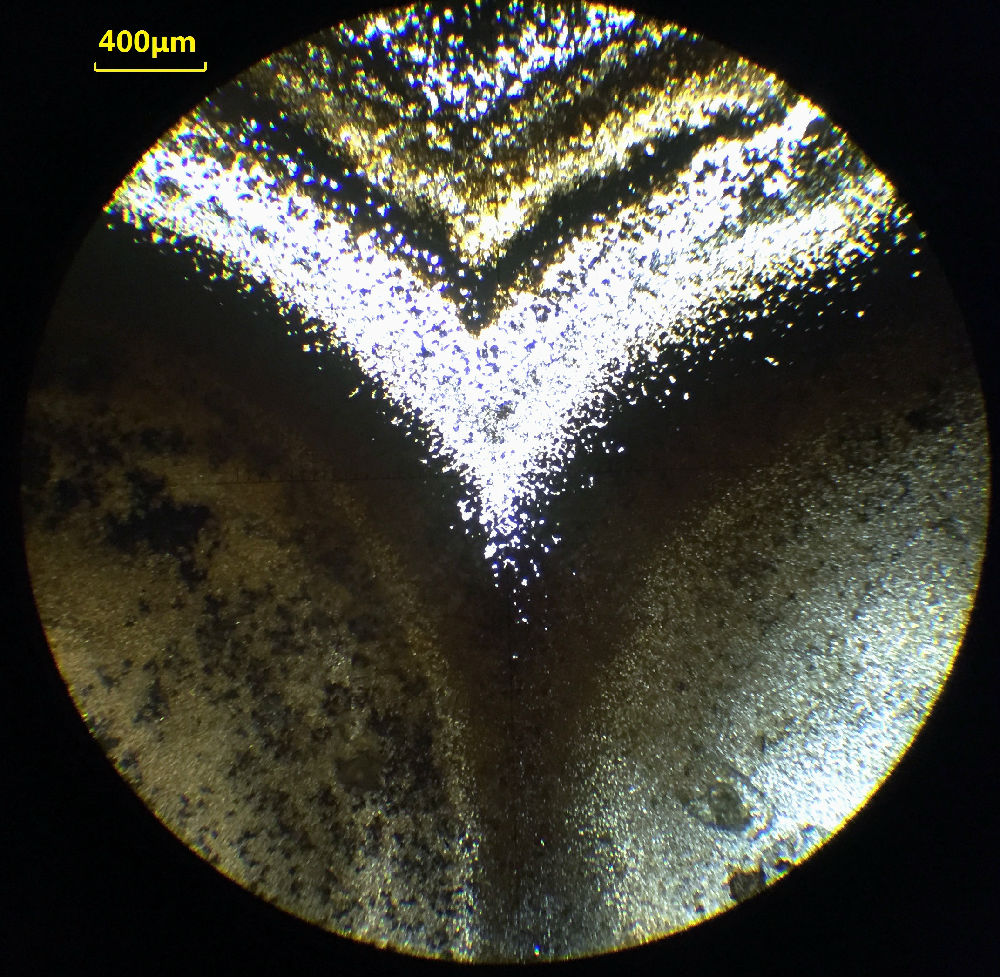

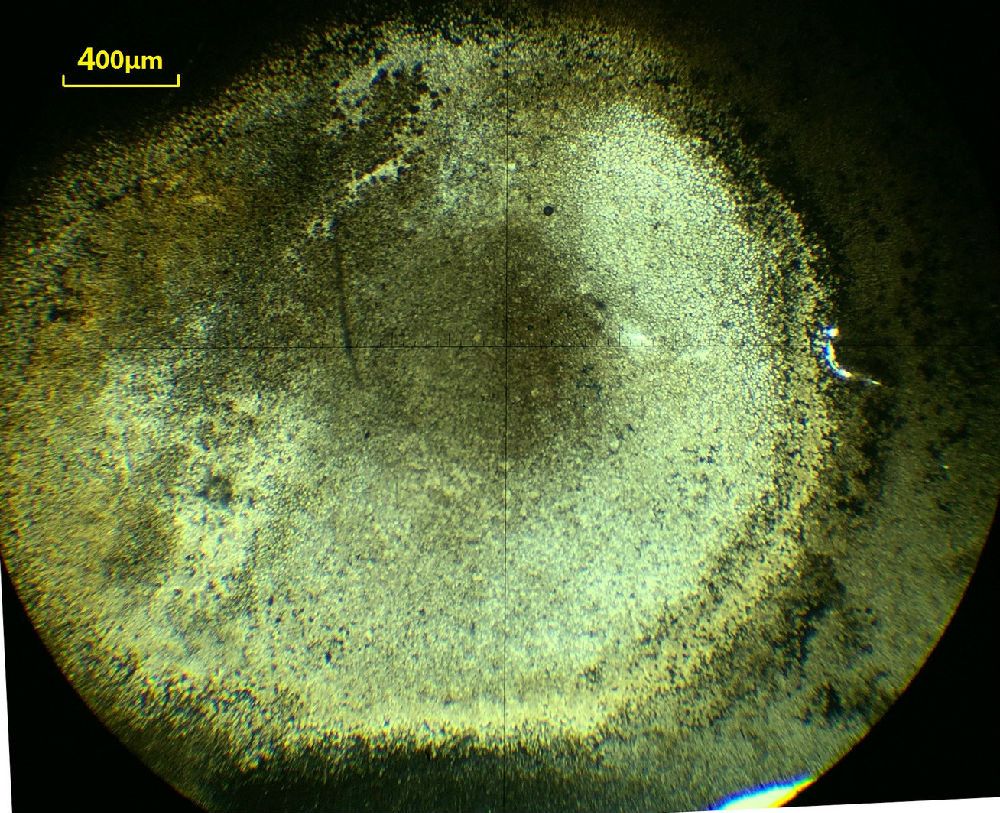

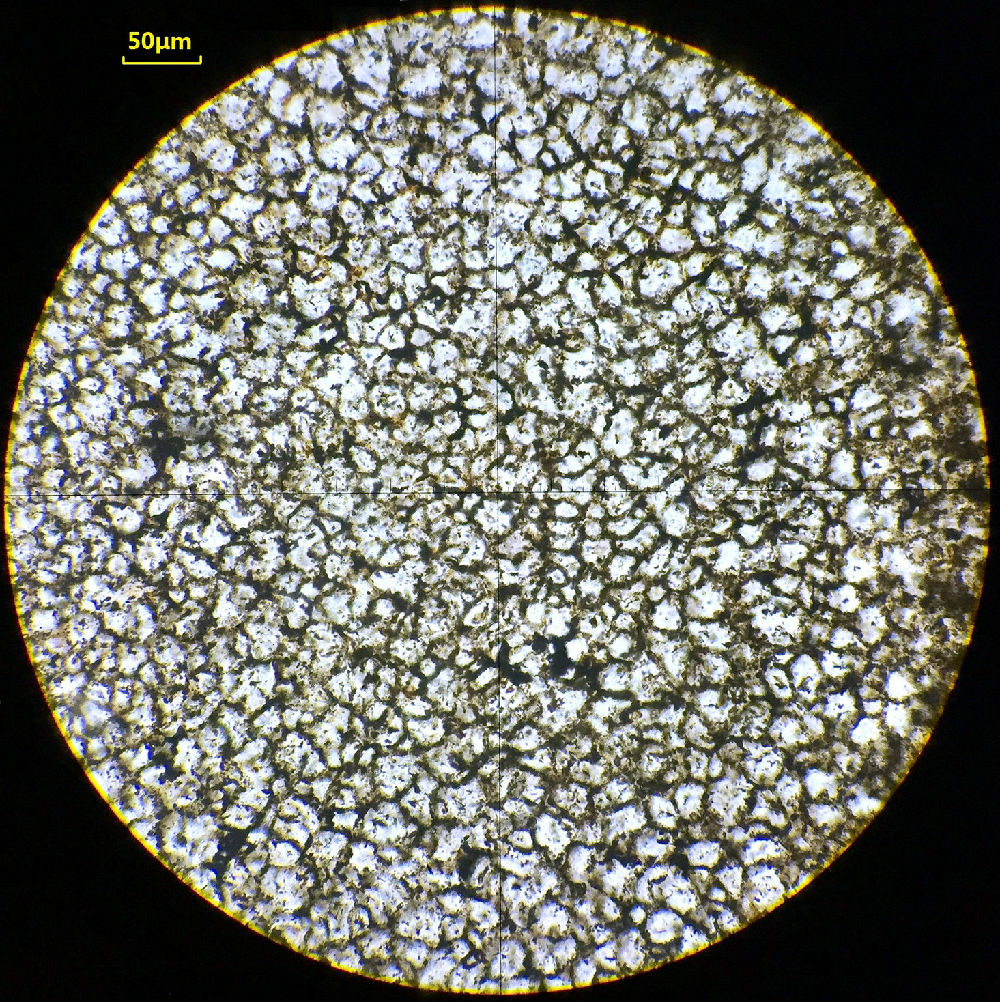

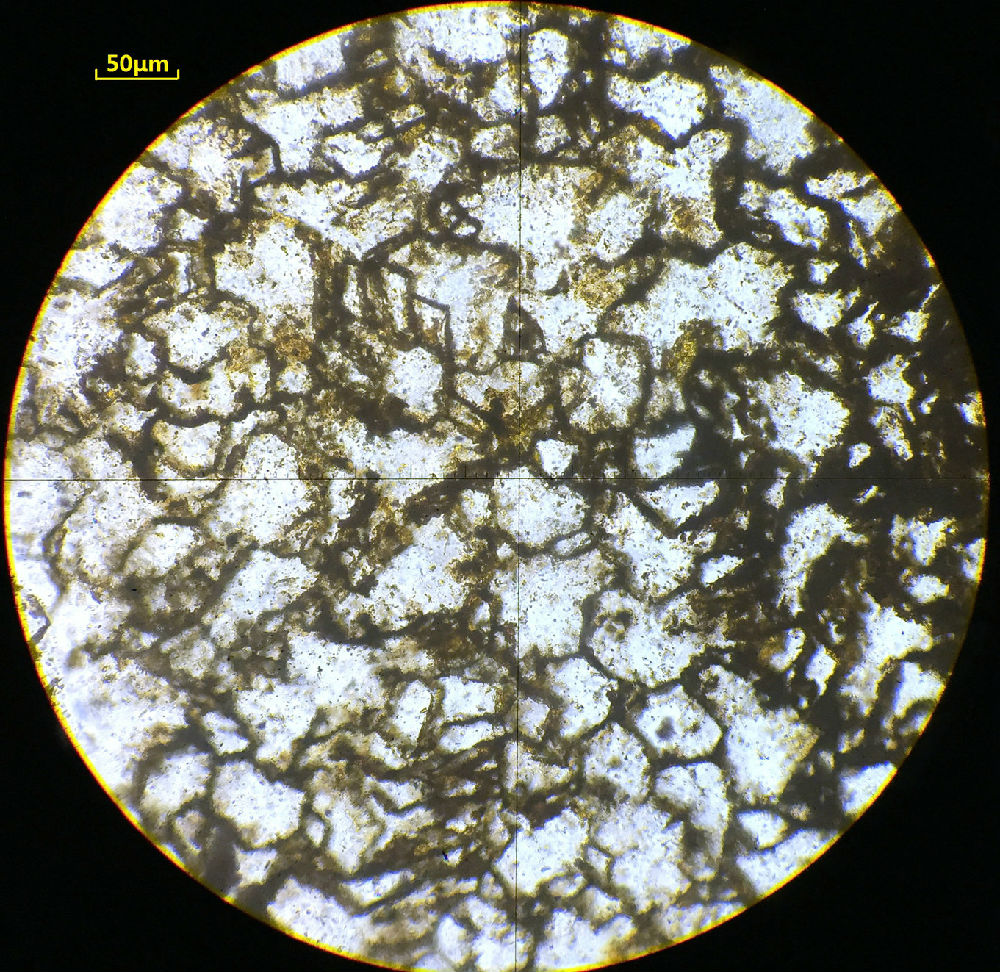

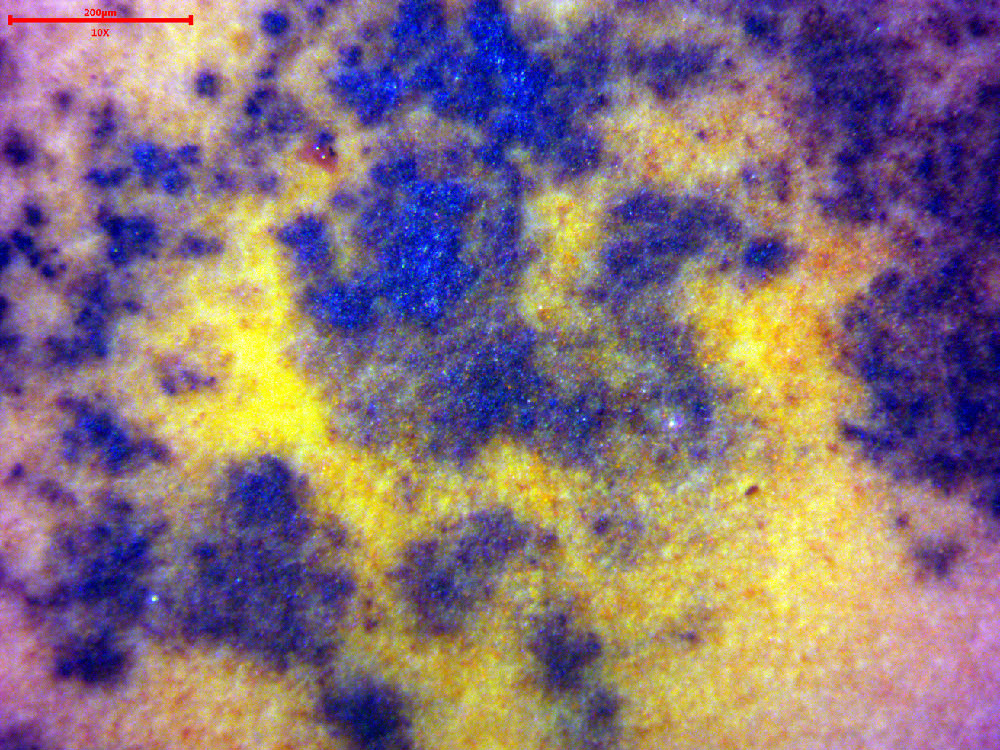

4 在薄片下可见岩石具球状结构,一侧球粒核部单偏光下无色透明,由硅质为主组成(单偏光)

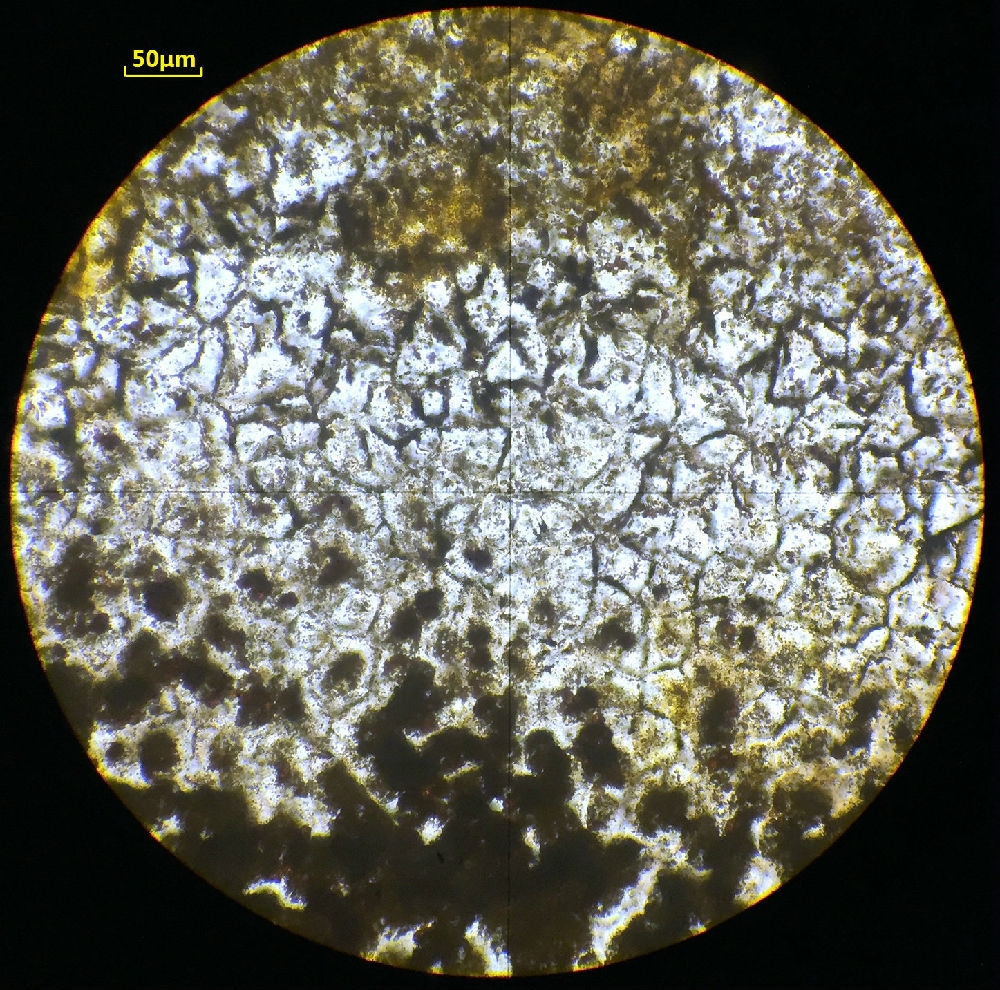

5 球粒边缘在单偏光下多不透明,球粒外部由明暗相间的同心环带所构成(单偏光)

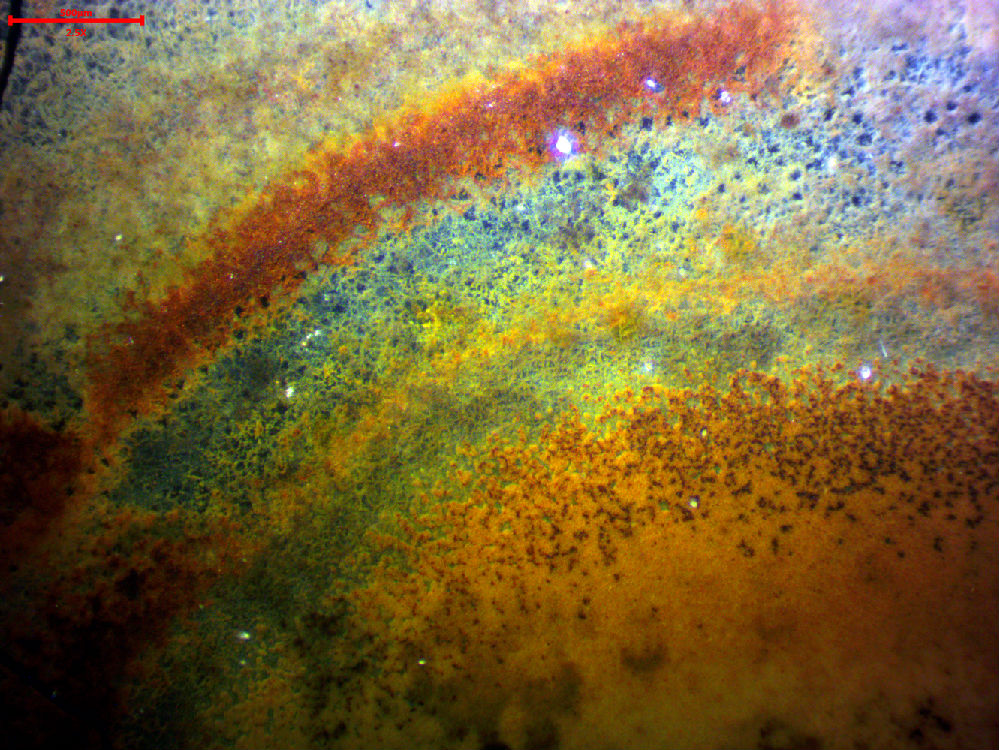

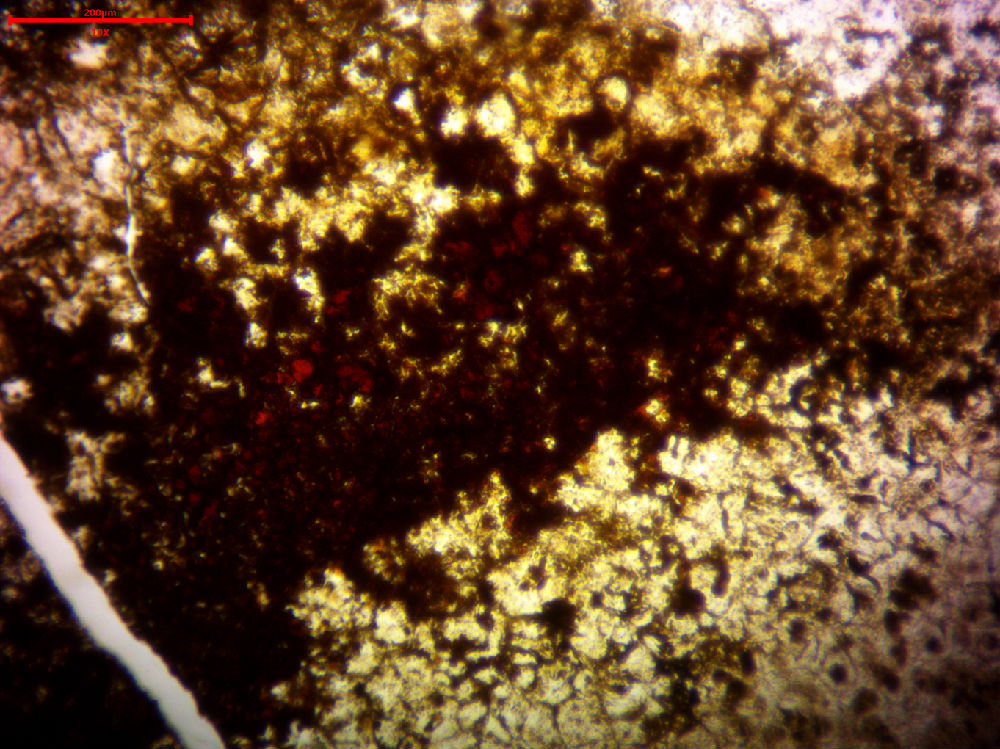

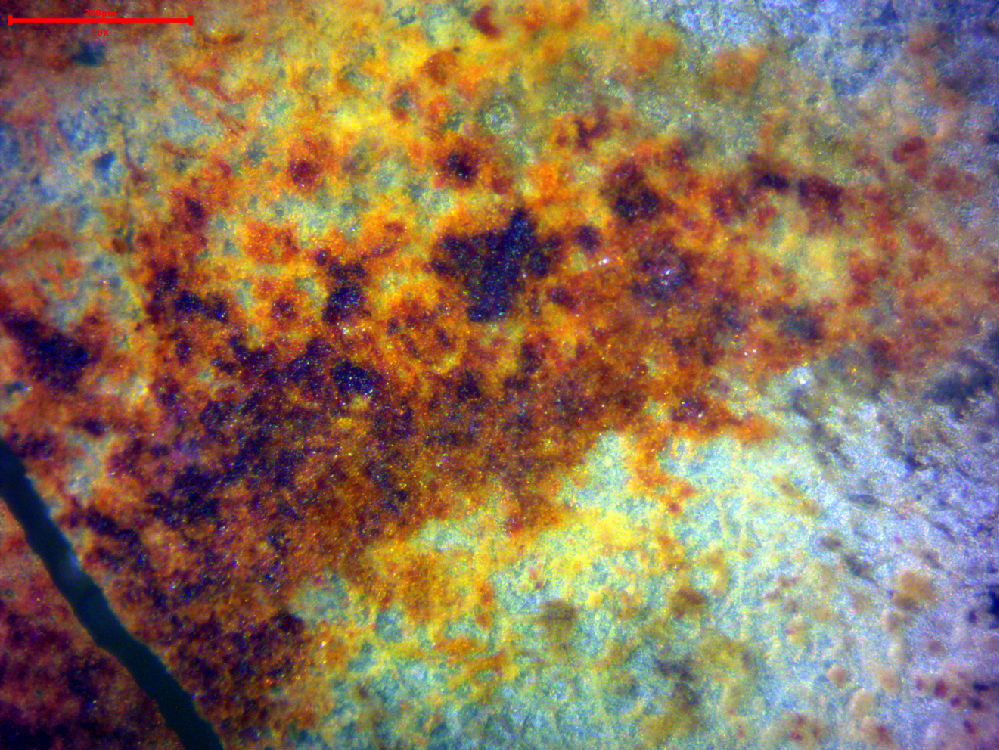

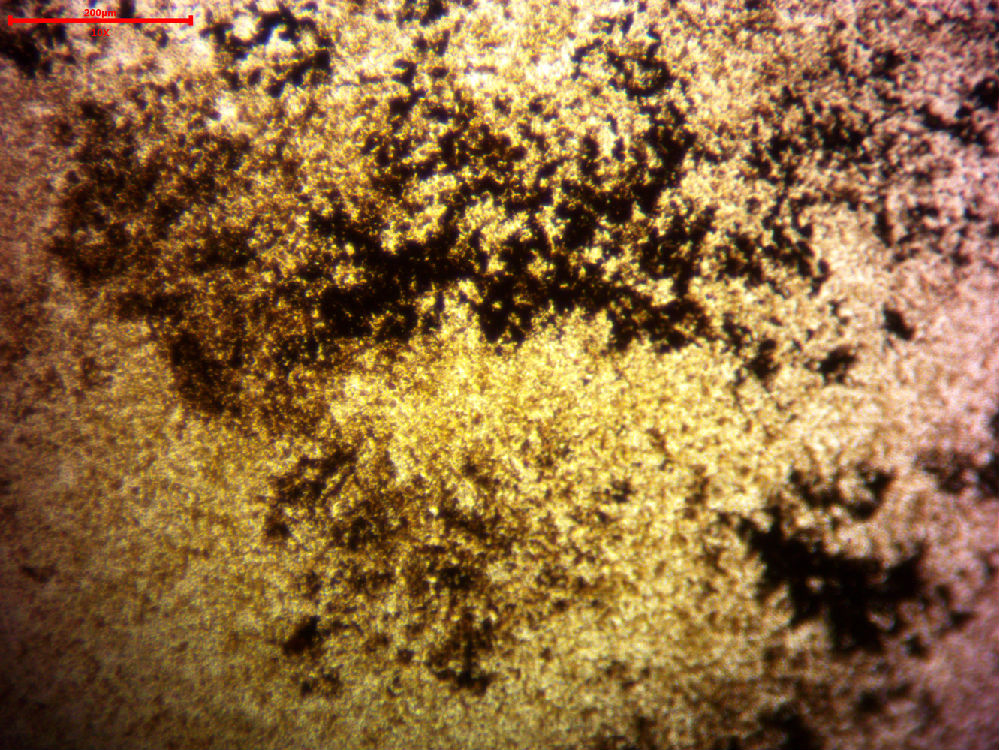

6 暗色纹层在反射光下富含氧化铁(反射光)

7 单偏光下的不透明矿物多为氧化铁

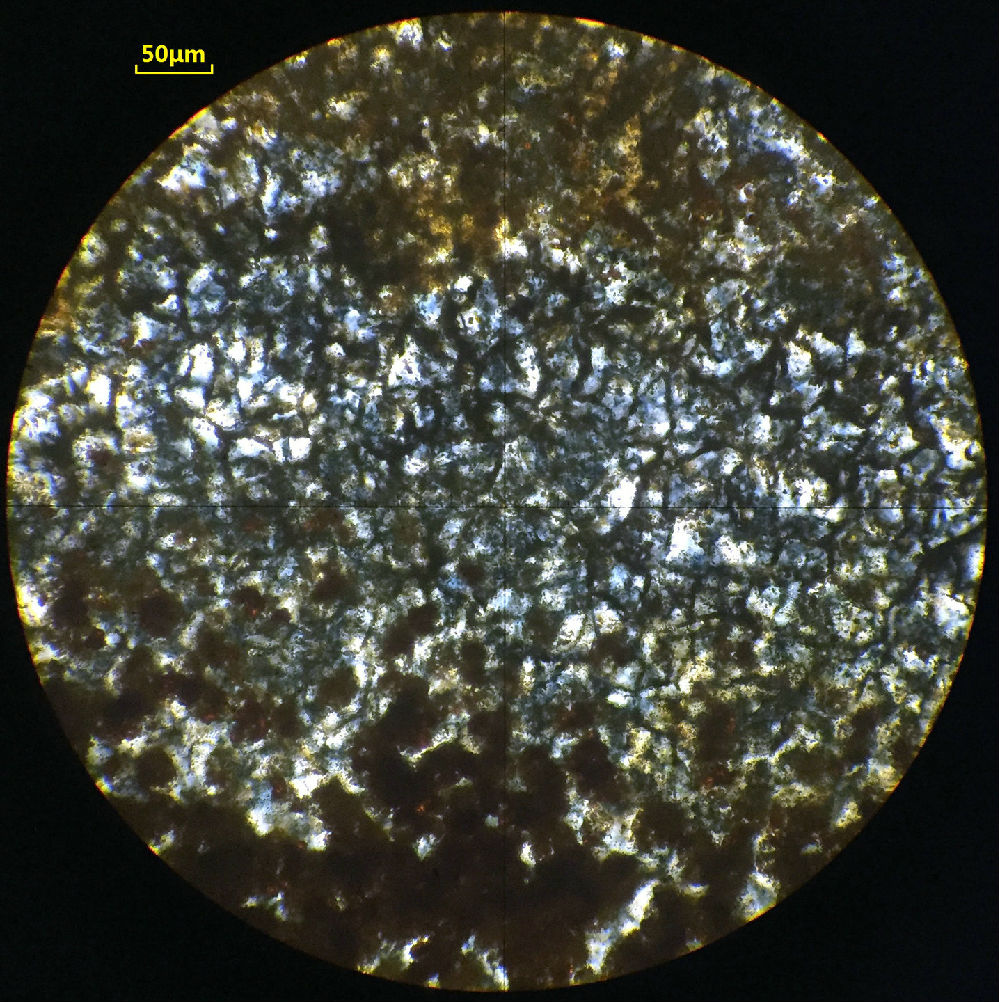

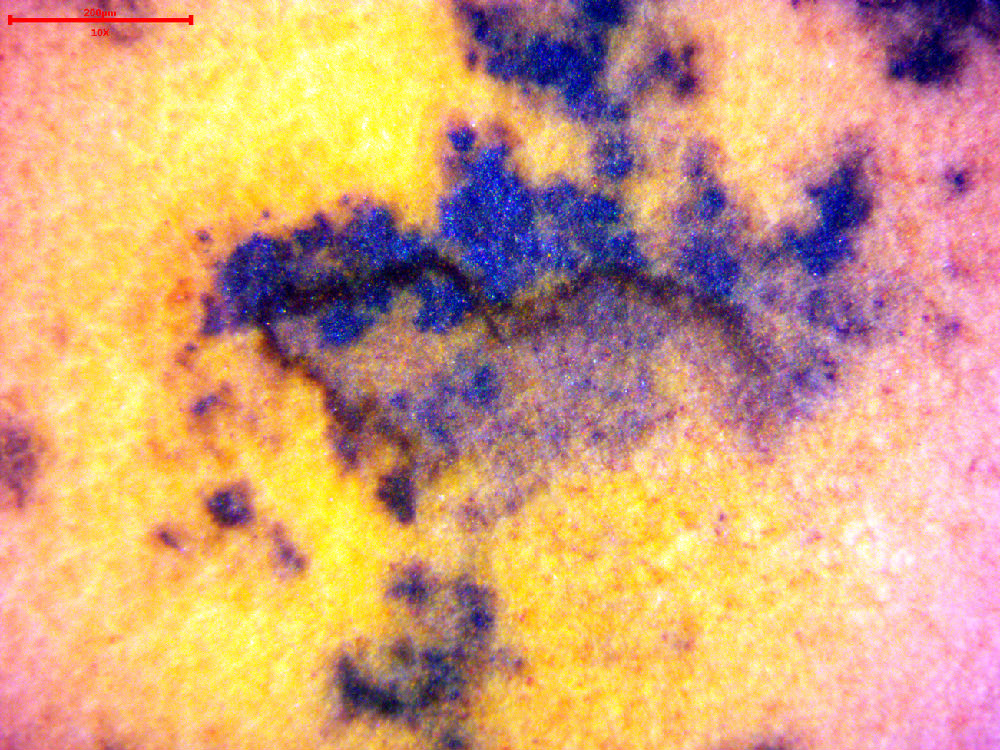

8 其中一个球状的核部以硅质为主组成(单偏光)

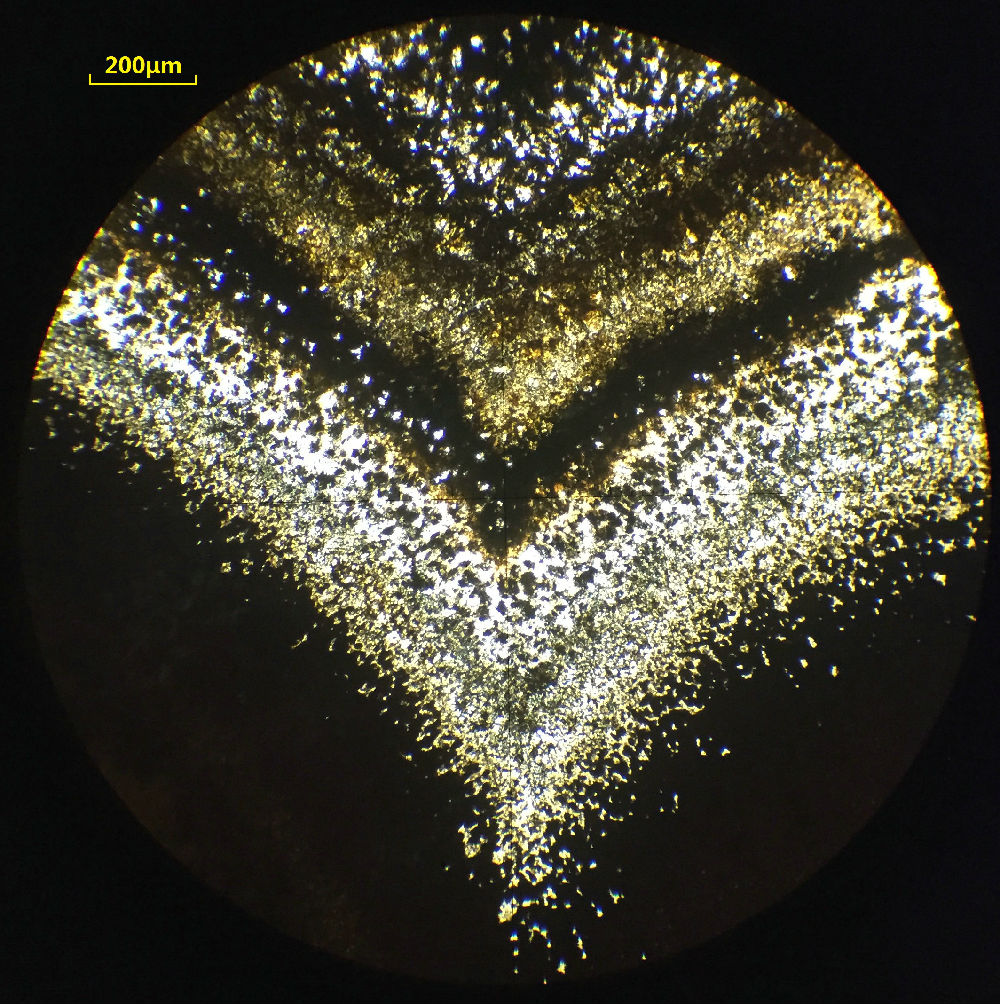

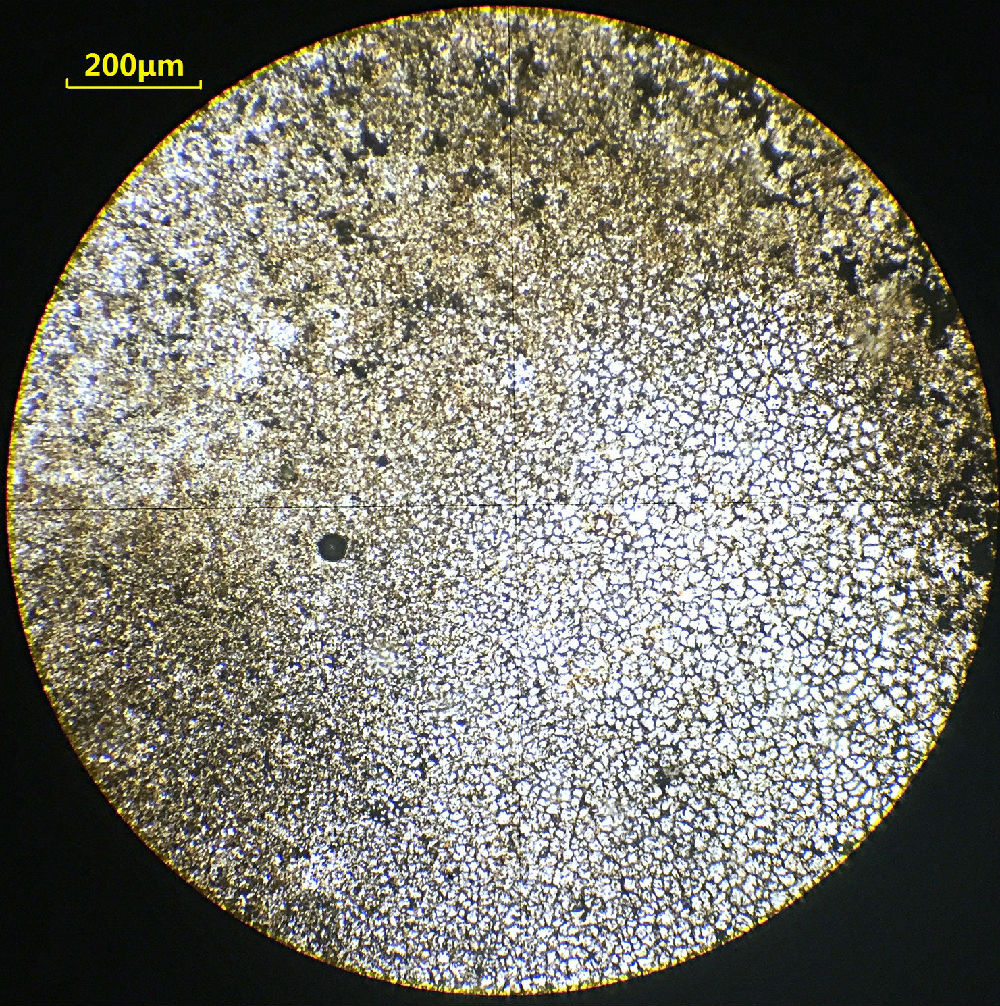

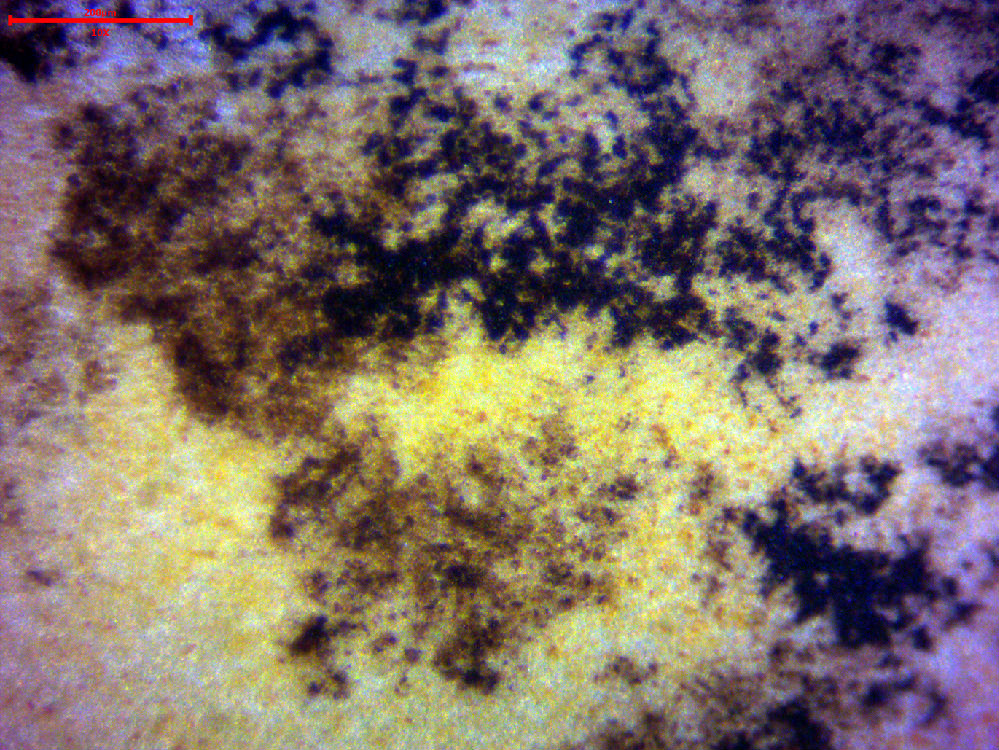

9 硅质球粒核部结构特征,具规则的网状结构,网格大小不十分均一(单偏光)

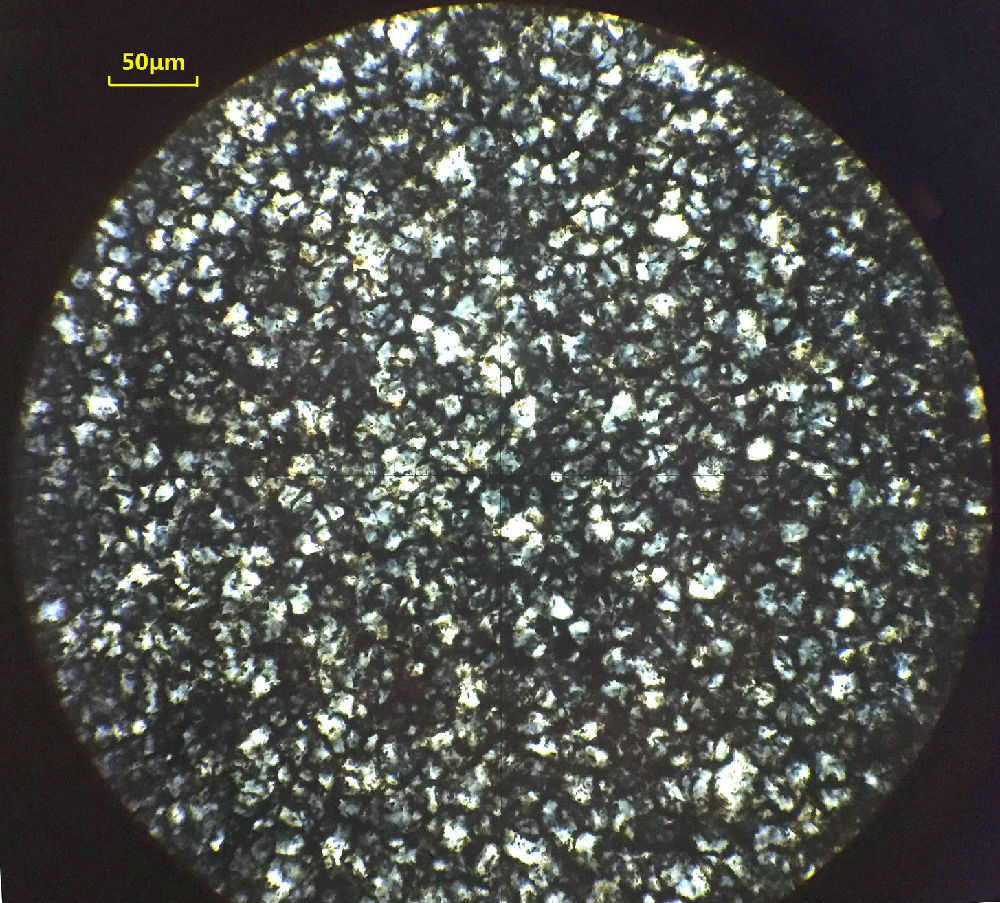

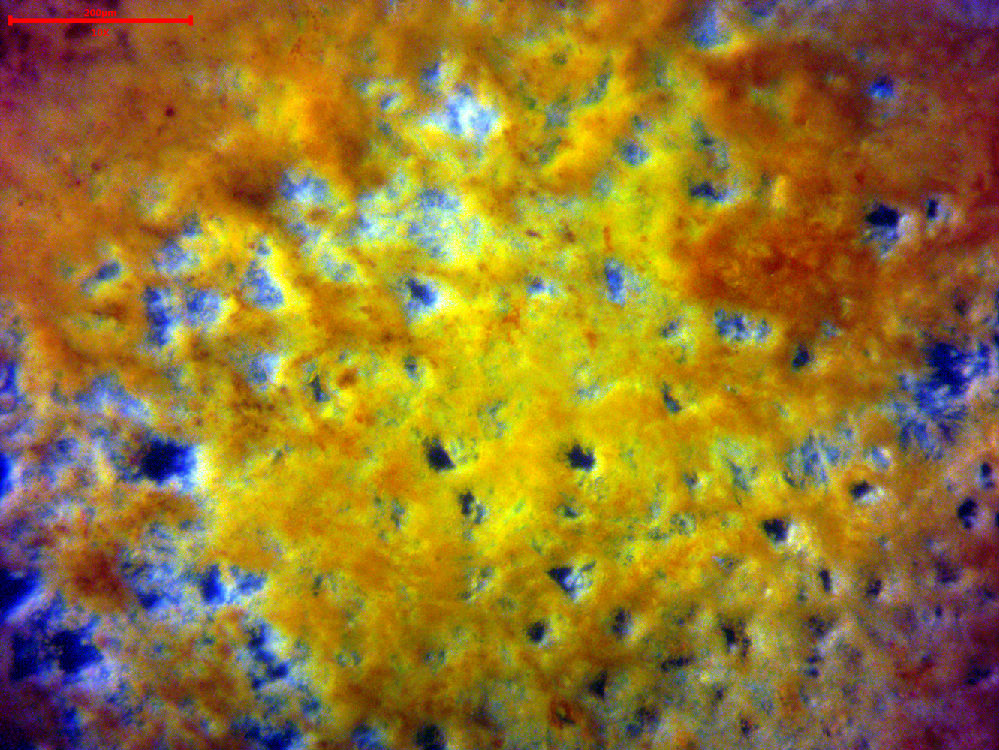

10 为照片9的同视域正交偏光照片,这些密集的小网格内部充填隐晶状硅质,若不注意很易被以为是一种岩石的结构(正交偏光)

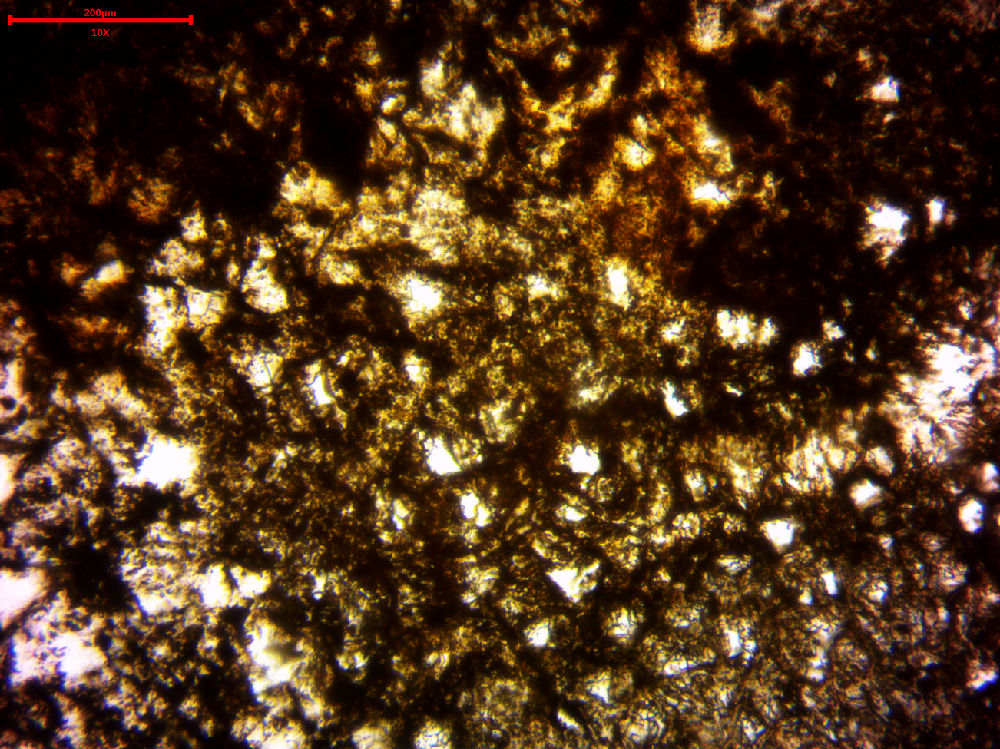

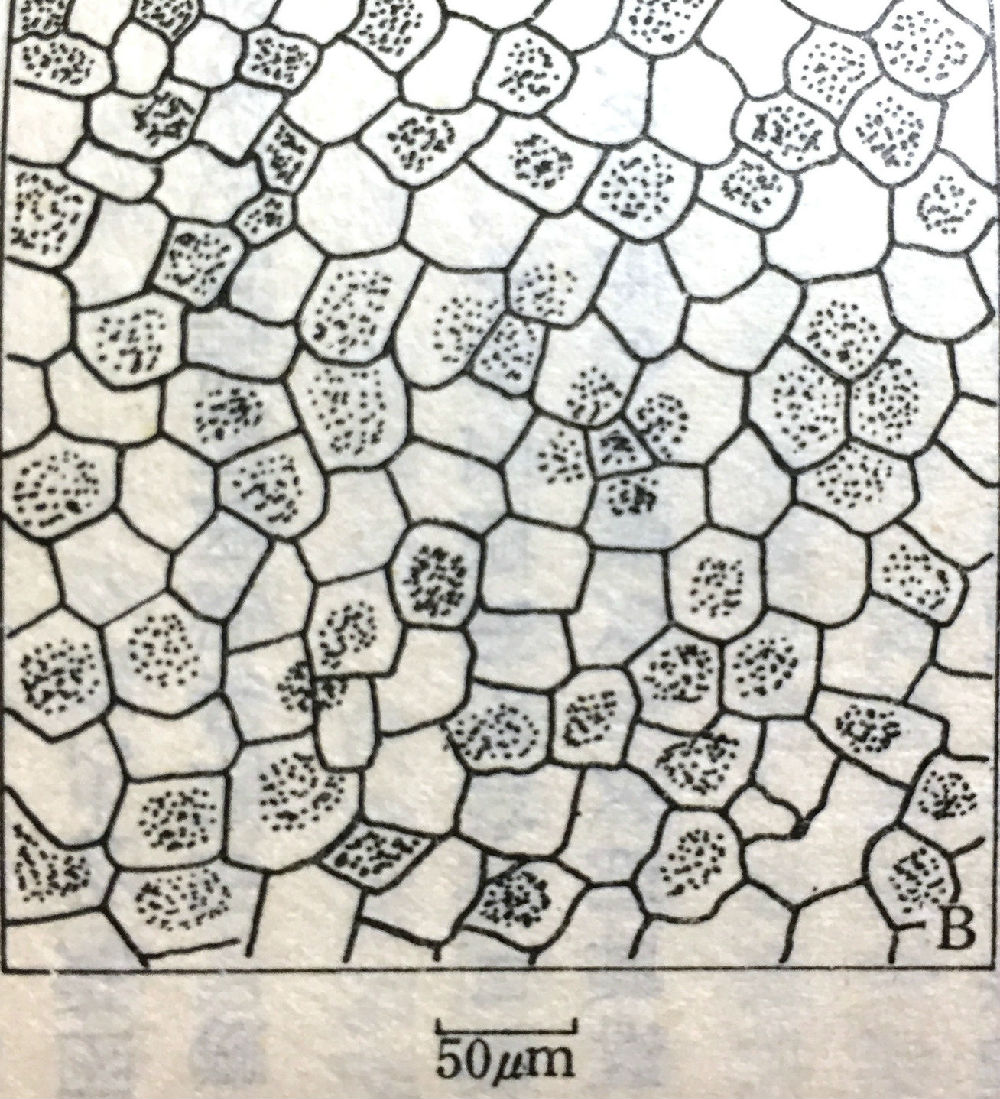

11 进一步放大后,可见球状结构的核部由具明显的生物结构,经查与《生物矿物学》中的菌层结构非常相似(单偏光)

12 为照片11的同视域正交偏光照片,网格中充填物以硅质为主(正交偏光)

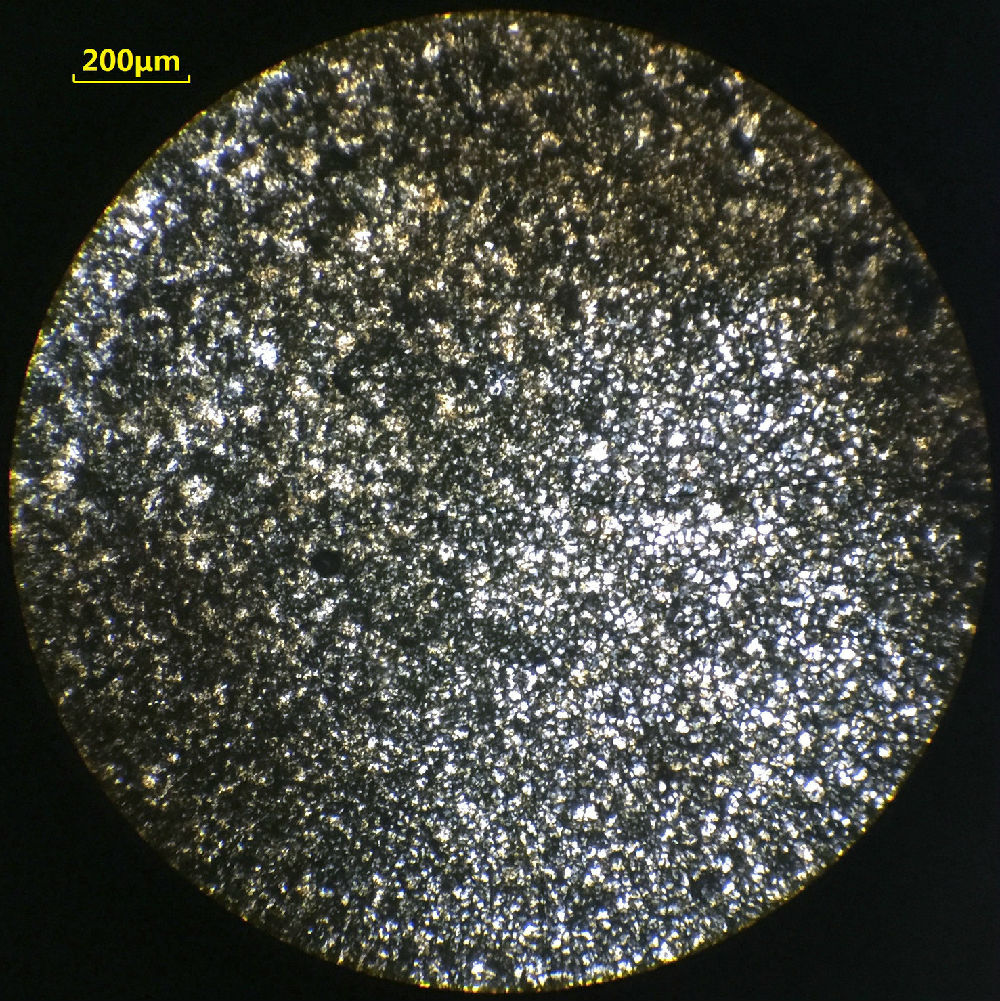

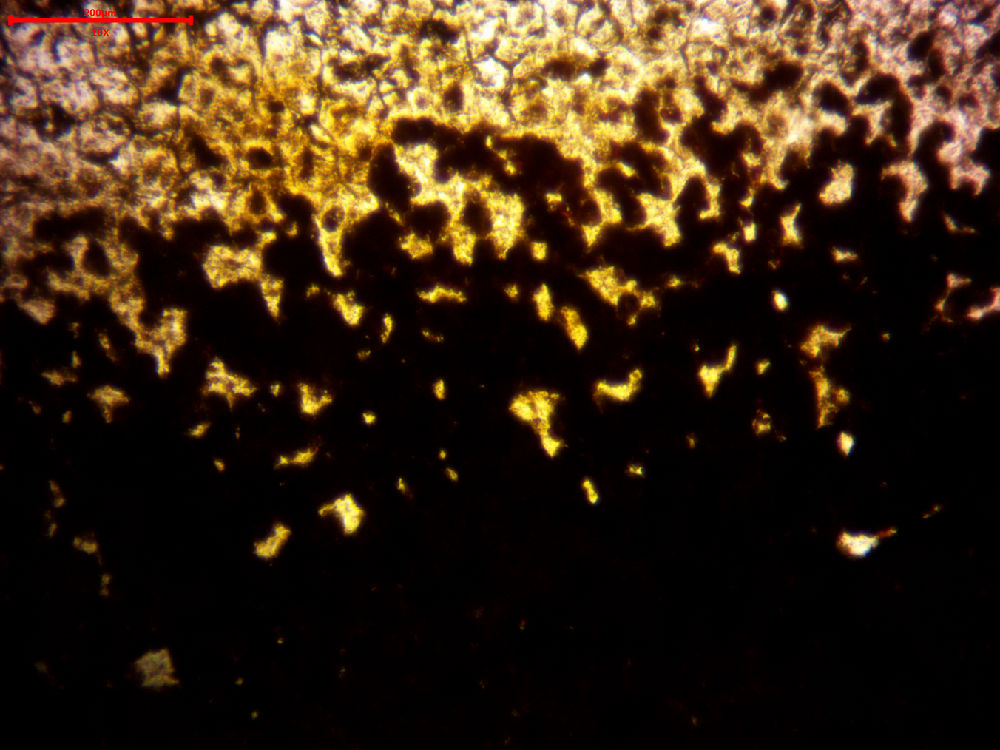

13 球粒核部的网格结构,照片下部为不规则状具粘结结构的不透明物质(单偏光)

14 为照片13的同视域正交偏光照片

15 网格状结构特征(单偏光)

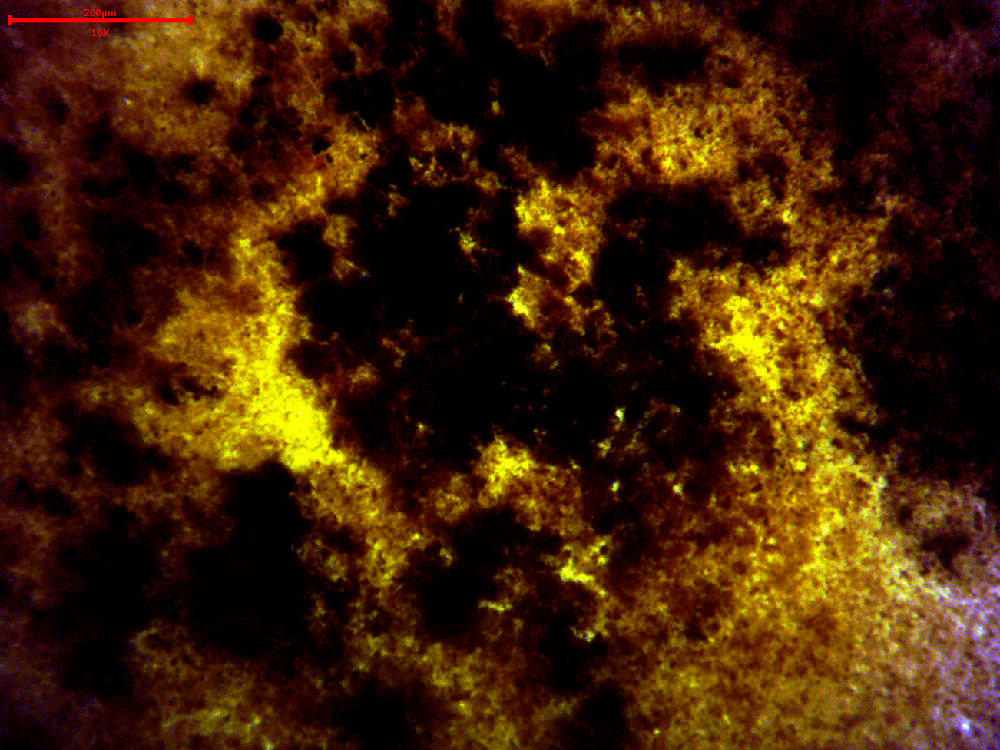

16 不同部位生物结构中网格结构也不同,含大量不透明矿物(单偏光)

17 为照片16的同视域反射光照片,反射光下不透明矿物以氧化铁为主(反射光)

18 在强的透射光下,部分矿物为半透明状的褐色,其矿物组分应为褐铁矿(单偏光)

19 为照片18的同视域反射光照片,反射光下不透明矿物为氧化铁(反射光)

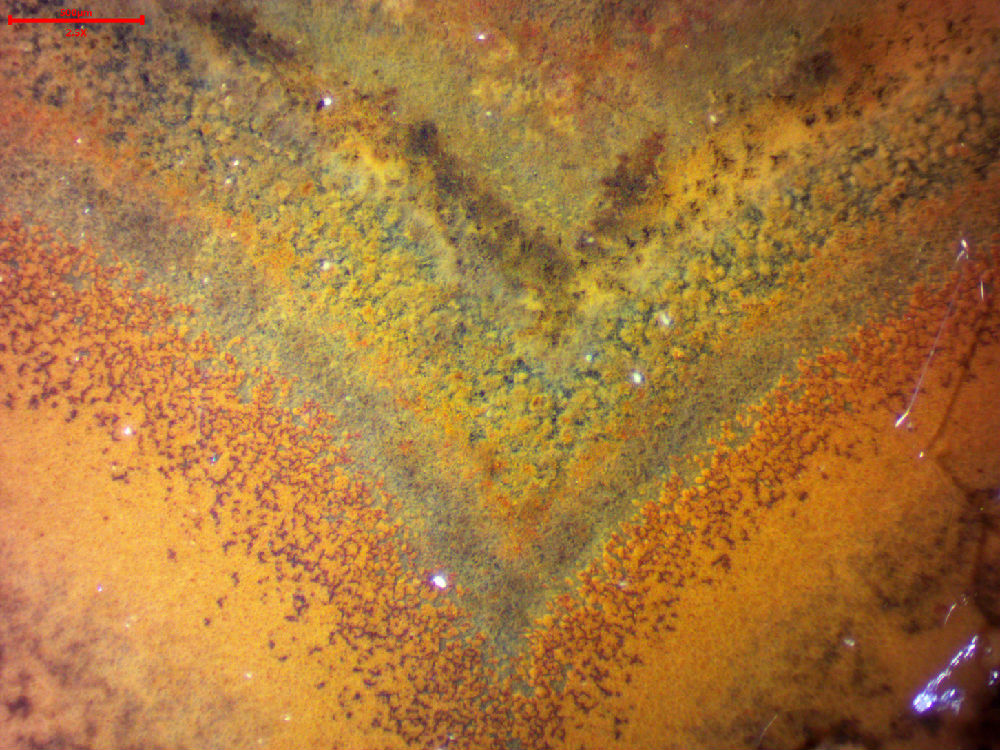

20 单偏光下球粒边缘由凝块状不透明矿物为主组成,由边部至核部,不透明矿物逐渐减少(单偏光)

21 为照片20的同视域反射光照片,反射光下岩石中的不透明矿物均为氧化铁(反射光)

22 岩样局部可见呈不规则凝块状分布的暗色物质可能是微生物分支状生长所形成(单偏光)

23 为照片22的同视域反射光下照片,在反射光下颜色较深部位具刚灰色金属性反光,可能为残留的磁铁矿(反射光)

24 在强的透射光下,岩样中含大量凝块状分布的不透明矿物可能为微生物聚集所形成(单偏光)

25 为照片24的同视域反射光照片,在反射光下,不透明矿物中有氧化铁、磁铁矿(?)及其他不透明矿物

26 岩石中可见呈星散状分布的暗色微粒可能为微生物球粒(单偏光)

27 为照片26的同视域反射光照片,在反射光下,微生物球粒没有反光性,成分可能为有机质(反射光)

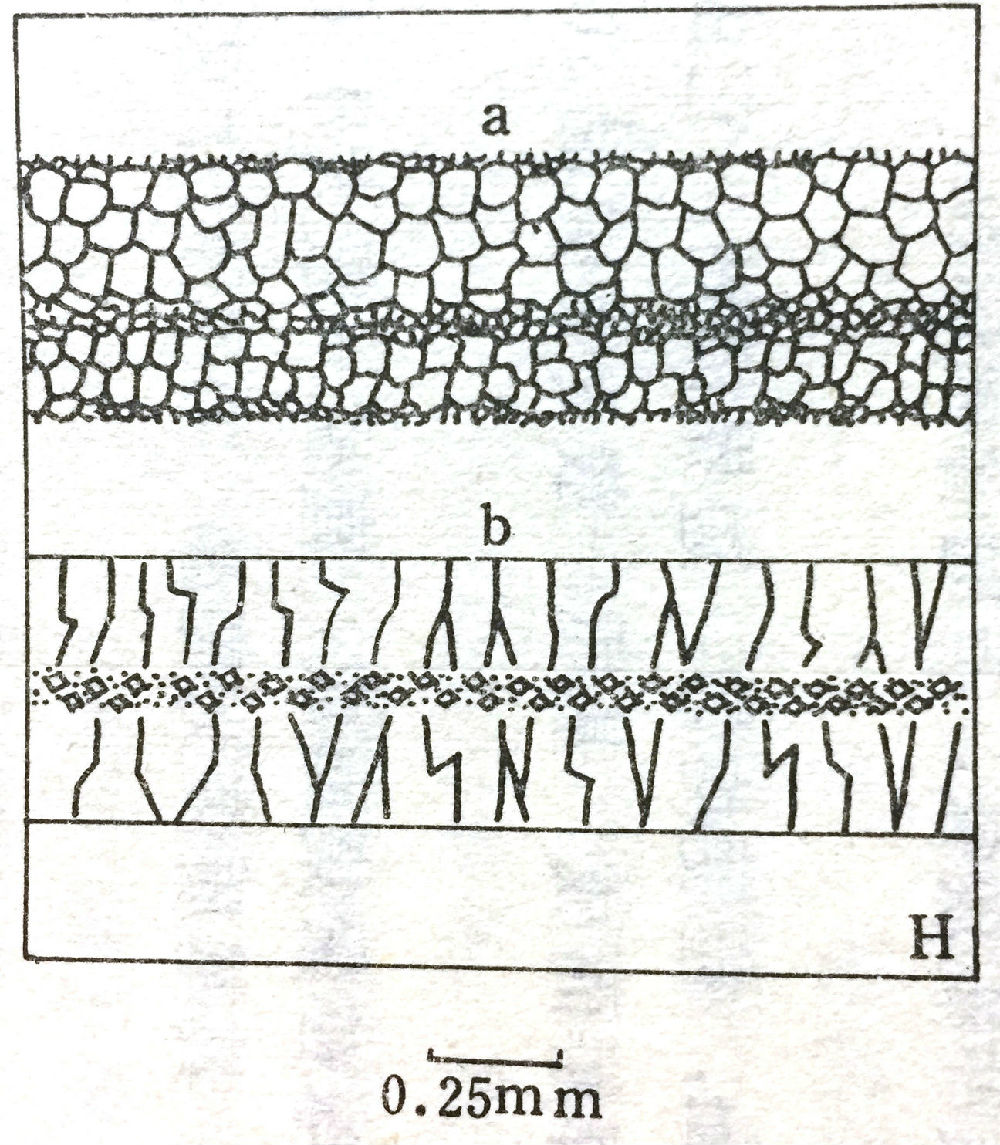

28 《生物矿物学》中图18-5中的菌球结构

29 《生物矿物学》中图18-5中的H晶粒结构:a-由菌球或菌团结构重结晶而成;b-由菌纤结构重结晶而成

30 自《碳酸盐岩岩石学——颗粒、结构、孔隙及成岩作用》P29,书中介绍为管孔藻简单(未分化)、长条形格子或管状组构特征,是相对早期的藻体类型,照片右侧的网格特征与这块岩石中的网格非常相似

https://m.sciencenet.cn/blog-693414-1066585.html

上一篇:岩石薄片研究为地质人打开另外一扇窗

下一篇:我的新疆油田学习之旅