博文

北宋—中国科技的“黄金时代”缘何衰落?

精选

精选

||||

宋代是中国历史上的一个重要朝代。

在宋代,中国社会的各个方面都发生了微妙的变化:科举入仕的官僚取代门阀士族成为统治集团的主体;对土地私有和买卖的承认宣告了封建领主制的最终瓦解;带有农奴色彩的部曲制和均田制被不包括人身依附关系的新型租佃制取代;此外,工商业的空前发展导致了市民阶层的壮大,并由商人和新地主、新官僚首次构成了特权阶层以外的富裕人群……(陈植锷,1992:59-77)。

凡此种种,被称为“唐宋变革”,这种变革的主要特征是封建等级制度——尤其是基于血统的血亲封建制的崩坏,贵族与平民、主户与佃户之间的身份差异被弱化甚至消解。因此,钱穆有“论中国古今之变,最要在宋代……宋以下,始是纯粹的平民社会”(钱穆,1974)的论断;而一些国外学者更将宋代视为中国“近世”的起点(内藤湖南,1992;李华瑞,2003),甚至世界近代化的序幕(麦尼尔,1996:28-61;Sanderson,1995;McNeill,1995)。

与此同时,宋代也被公认为是中国传统文化与科技发展的最高峰。

陈寅恪称:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世,后渐衰微,终必复振。”(陈寅恪,1980)

王国维亦认为:“宋代学术,方面最多,进步亦最著。”(王国维,1997)

而科技方面,李约瑟更一针见血地指出:“每当人们研究中国文献中科学史或技术史的任何特定问题时,总会发现宋代是主要关键所在。不管在应用科学方面或在纯粹科学方面都是如此。”(李约瑟,1990:139)

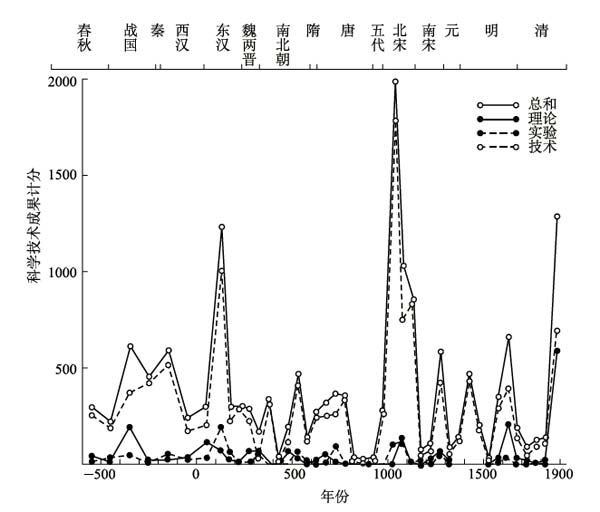

一项由金观涛等(1982)前辈学者进行的定量性研究也印证了这一观点:“中国历史上出现过科学技术发展的两个高峰,一在东汉,一在北宋。其中,北宋的高峰尤其令人瞩目,它像一座高临四围的孤峰,在它上面似乎有一道无形的屏障,后来的增长速度远比北宋低而难以逾越。”

▲ 中国古代科学技术水平净增长曲线(以五十年为单位)。资料来源:金观涛等(1982)

以上这些成就不仅令人神往,更给人以辽阔的想象空间,至有“如果宋朝文明的发展不被(女真族和蒙古族的入侵)打断,中国能否独立发展出现代经济制度和政治制度”,甚至“中国能否独立发展出现代科技”这样的假设出现。尽管被训练“只凭史实说话”的专业历史学家对此类假设性问题的态度一向是不予置评,但这的确是一个迷人的想法,并且吸引了众多年轻的历史爱好者。

遗憾的是,这种想象恐怕永远只能停留在想象中。这不仅仅是因为这些事在历史上实际没有发生,还因为有证据显示,这些事从根本上就不可能发生——至少在科技方面是如此。事实上,早在“靖康之变”——导致北宋灭亡的悲剧性事件前半个多世纪,宋人的科技创造力已经在明显下降了。按照金观涛等的科技成果计分统计,在11 世纪上半叶的科技高峰过去后,11 世纪后半叶中国的科技成果计分直接跌落了几乎一半,并在接下来的一个世纪里继续迅速下跌。具有讽刺意味的是,在女真族入侵的12 世纪上半叶,这个计分下跌的幅度比之前和之后的承平年代相对还要缓和一些,而蒙古族在13 世纪后半叶的入侵和征服甚至看上去还带来了中国古代科技发展的又一个小高潮。当然,战争对技术创新的刺激作用也许可以部分地解释这一结果——类似的例子在人类历史上屡见不鲜。不过这并不是重点,重要的是,上述事实说明,相比于来自外部的干扰,宋代科技,乃至整个中国古代科技,在辉煌过后的迅速衰落,更可能是在某种内在趋势的作用下发生的。特别是考虑到北宋灭亡的突然性——事实上直到“靖康之变”前夜,当时的北宋王朝还被时人视作完美的“太平盛世”,甚至是北宋建国以来形势最好的时期——这种衰落同样无法用大的历史政治背景或所谓“王朝兴衰周期率”来解释,而是有着更深层次的原因,植根于每个宋人思维和行为方式中的无法逆转的原因。

关于中国古代科技缘何衰落,或者说拥有辉煌科学文明史的中国为何没能发展出现代科学的问题被通称为“李约瑟问题”,历来是中国古代科学史领域讨论的热点。解答“李约瑟问题”可以说是大多数关于中国古代科技史的长时段研究的终极目标。

笔者所著《十一世纪中国的科学、技术与社会》尝试以集体传记方法为核心方法,辅以宋代的史料记录、对宋代科技成果的统计计量等数据材料,对宋代科学技术活动的活跃程度及其变化情况进行考察,评估了北宋科学和技术知识的生产、流通和使用系统的运行情况及各种影响因素。

无论对书中所陈述的各种情况作何种价值判断,有两个结论是本书作者比较有把握的:第一,宋人对科技的热情,在庆历年间以后一直在直线衰退;第二,这种衰退与宋学的兴起,特别是与宋学对儒家核心价值理念的强化与弘扬同步。

但这并不意味着今人有立场批评指责什么,或者作出有利于科技发展的就是好的,不利的就是坏的这样的简单判断。科技并非人类存在的唯一目的。正如书中提到的,宋儒们的选择建立在极端理性的基础上。站在当时的立场上,我们没有任何理由指责他们背弃科技,而将目光投向其他方面的选择。不要忘记,不但在靖康时代,而且在靖康之变一百五十多年后,崖山陆沉之日,宋人也仍然掌握着对世界上任何一个其他民族的技术优势。宋人并不是因为技术落后而亡国的——两次都不是,先进的技术也没能帮助宋人避免亡国——两次都没有。而恰恰是在夫子们谆谆告诫的选贤任能、仁政爱民、“进君子退小人”等问题上出现的错误,最终断送了宋人的国运。宋人对科技的轻视,如果说产生了任何恶果的话,那么也是在八百年后。但是如果一种理念连百年之内的国家兴亡都无法拯救,指望它对八百年后的问题负责,岂不可笑?在世诸公,又有谁敢自诩负八百年之远虑?

更何况对于今人而言,宋儒们的观点及实践亦提供了一些颇具启发性的洞见。在现代社会,随着科技进步和人本主义的勃兴,曾经摆在宋儒甚至孔子、墨子们面前的问题再次被提上了现代思想家们的书案。科技的发展是否必然带来幸福?国家和社会发展的目的究竟是什么?问题的答案恐怕在于我们选择视何者为幸福,视何者为个人、民族乃至人类前进的目标。

若以个人安逸为目标,则纵有家财万贯,所能受用者亦不过三餐之食、一席之地,杨朱之学可矣。若以国家安逸为目标,则苟能缨城自守、百姓足食,墨翟、陶朱之学足矣。纵以人类之安逸为目标,亦无非老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏、寡、孤、独、废、疾者皆有所养,未尝过孔孟所教。但如果以对自然界真理的认识为目标,则前进之路漫长修远、永无止境;则科技发展是否带来幸福的问题本身亦为可笑。

本文由刘四旦摘编自苏湛、刘晓力著《十一世纪中国的科学、技术与社会》(北京:科学出版社,2016.8)一书。标题为编者所加。

(科学的历史与哲学丛书)

ISBN 978-7-03-048894-7

北宋是中国历史上的一个重要朝代,其在中国科技史上的重要地位尤其引入瞩目。《十一世纪中国的科学、技术与社会》从北宋精英阶层对科技相关事务关注程度的变迁入手,分析地域文化、学派倾向、政策氛围及社会风尚变迁等因素对科技兴趣的影响,讨论宋代科技活动参与者群体的社会和职业构成,从文化传统、政治传统和社会经济结构等方面对宋人对科技相关事务的关注程度随时间不断降低的现象给出尝试性的解释;并通过与国外案例的对比,分析中国传统社会中的科学和技术发展环境与西方世界的关键性区别。

一起阅读科学!

科学出版社│微信ID:sciencepress-cspm

专业品质 学术价值

原创好读 科学品味

点击文中书名、作者、封面购买本书

https://m.sciencenet.cn/blog-528739-1003898.html

上一篇:深切缅怀严东生主编

下一篇:电气化驱动时代来啦!